脳を測るツール

はじめに

ヒューマンエラーによる事故の防止を目的として、設備や作業の改善、適性検査の開発・改良など様々な取り組みがなされています。これらの検討時には、人間がどのように感じ、あるいは考えて行動するかに注目しなければなりません。人間の思考や行動などは、大脳各部での情報の処理や伝達により生み出されるものです。しかし、複雑な脳の活動を捉える手法がこれまでなかったため、直接的に大脳の活動状況を計測対象とすることはありませんでした。しかし、近年、脳の機能や活動状態を計測・評価する技術の開発が進み、これまでブラックボックスであった感覚、認知、言語、思考など高次の脳機能が少しずつ明らかになっています。ここでは、脳機能計測法のうち、装置がそれほど大がかりではなく、計測手続きが容易な光トポグラフィについてご紹介いたします。

原理とその特徴

波長が800nm近傍である近赤外光は、皮膚や骨を透過しやすいという性質があります。光トポグラフィ装置は、この近赤外光を頭皮上に照射し、大脳皮質で反射して戻ってきた光を検出することで大脳皮質の血流を計り、脳の細胞の活性状態を知ろうとするものです。大脳皮質は、高次の脳機能において中心的な役割を果たすところで、脳細胞の活動に伴い毛細血管で血流の増減が起きているのです。なお、この方法は、近赤外光を用いて計測するため、近赤外分光法とも呼ばれます。

光トポグラフィには、他の脳機能計測法と比較して、空間分解能が低く、脳の深部を計測できないなどの制約があります。その一方で、時間分解能に優れ、被験者が動いても計測可能という特長をもちます。特別な計測室も不要で持ち運びも可能なため、日常的な環境や作業で脳の活動を捉えることができるのが大きな利点の一つです。但し、一部の動作では、大きくデータが影響を受けることがあるため、被験者への指示、あるいはデータの解析時には注意する必要があります。

活用例

光トポグラフィは、被験者をあまり拘束せずに、暗算や言葉を想起させたり、視覚や聴覚への刺激を与えた場合の脳の機能を捉えられることが出来るため、医学、心理学、あるいは人間工学の分野で活用されています。

鉄道運転シミュレータで列車運転を行っている時の脳の活動を捉える試みも始められています。個々の運転操作、例えば、駅停車前のブレーキ操作時の脳活動部位やその活動量をみることで、例えば、運転初心者と熟練者を比較し、脳の活動の違いについて分析しています。今後、よりよい教育のツールの開発などへの応用が期待されます。

この光トポグラフィを用いた研究は一例に過ぎず、今後、様々な脳機能計測装置を活用することで、心理学的なモデルの妥当性検証や改良、ヒューマンエラーメカニズムの解明などがなされていくものと思います。また、運転士に限らず、お客様の快/不快の評価などへの活用も期待出来ます。

鉄道総研においても、これらの脳機能計測装置の開発、ならびにこれを用いた研究動向を踏まえながら、より良い鉄道の構築に向けて研究に取り組む必要があると考えています。

図 光トポグラフィによる計測の様子

(人間工学 水上 直樹)

本当に20Hz 以上の振動は乗り心地に影響しないのか?<

従来の乗り心地評価法と最近の新幹線事情

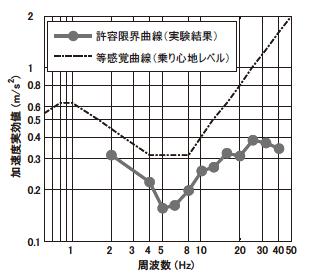

新幹線における代表的な乗り心地評価法のひとつに、「乗り心地レベル」があります。これは、等感覚曲線という、「人が『同じ大きさ』と感じる」加速度曲線(図1の一点鎖線)をもとに重み付けをして評価点数を求める方法です。図から、上下振動では4~8Hzが最も大きく感じ、8Hz以上は対数的に徐々に小さく感じると定義されていることがわかります。このため、高い周波数の振動は重み付けが非常に小さく、乗り心地レベルにほとんど影響しません。

これまでの鉄道は、1~10Hzの成分が比較的大きく、乗り心地向上のために、主にこの帯域成分を抑える対策が進められ、実現されてきました。一方、近年の高速化に伴い、高周波振動成分が増加する傾向があり、この成分が、「びびり感」として知覚される場合も生じています。10Hz以下の振動が低減されることで、今度は高周波が気になりはじめることも予想されます。しかし、乗り心地レベルでは高周波成分の影響がほとんど加味されないので、高周波成分を含む場合の乗り心地を正しく評価できないのではないか、という疑問が生じています。

高周波振動が「鉄道乗り心地」に及ぼす影響

そこで、私たちは、1~40Hzの振動に対する感度を調べる実験を行いました1)。実験では、実際の新幹線座席を振動台の上に設置して、「新幹線の乗り心地として許容できない大きさ」を調べました(被験者37名)。評価対象は、13種類の周波数(1,2,4,5,6.3,8,10.1,12.7,16,20.2,25.4,32,40.3Hz)の正弦波振動(上下方向)です。各振動は、加速度振幅0.04m/s2から1.7m/s2の範囲で徐々に増加、その後減少し、この間「許容できない」大きさのときにボタンを押してもらいました。図1の実線(実験結果)は、振動周波数ごとのボタンが押されたときの平均加速度(実効値)を示しています。

図1 許容限界曲線と乗り心地レベルに用いられる等感覚曲線(上下振動)

ここで注目していただきたいのは、10Hz以上の変化が、等感覚曲線ほど急ではない(傾きが緩やかな)点です。これは、高い周波数の振動が、等感覚曲線が示すよりも乗り心地に影響する可能性を示しています。このような違いが生じた理由は、高周波振動が、「大きさ」は感じにくいが、「不快感」は決して小さくないという特徴をもつためと考えられます。つまり、等感覚曲線は、「同じ大きさ」として感じる点を示していても、「同じ不快感」を示しているわけではないからです。10Hz以下は、大きく感じやすい振動成分のために、「大きさ」と「不快感」の感度の相関が高く、乗り心地の重み付け根拠としても問題がなかったと思われます。しかし、振動が高周波になるほど、不快の要因が大きさとは異質になり、乖離が生じるのではと考えています。

今後の課題

まだ基礎的な段階ですが、この結果から、高周波振動を含む乗り心地の評価には、従来の乗り心地レベルだけでは不十分なことがわかりました。今後はもう少し高い周波数での許容限界や低周波音と振動の複合影響、左右振動や前後振動の許容限界も調べていく必要があります。座席種類の違いや姿勢の影響も重要な課題です。このテーマは、車両や空気力学研究室とチームを組んで取り組んでおり、これからも引き続き、関連分野で協力して高周波振動を含む乗り心地評価方法の開発を進めていく予定です。

(この実験は国庫補助を受けて実施しました。)

参考文献

1) 中川、他:高周波振動が乗り心地に及ぼす影響に関する基礎的検討, 鉄道総研報告, 2008年11月号(第158号)

(人間工学 中川 千鶴)

長時間乗車はなぜ疲れるのか?

初めての東京旅行

昔の話で恐縮ですが、小学生時代に初めて東京に旅行した時、新幹線の名古屋から先がひどく苦痛でした。故郷の四国から船で岡山に渡り、新幹線に乗り換えて東京に向かう行程です。当時、岡山から東京までの所要時間は4時間。そのちょうど中間地点にあたるのが名古屋でした。子供がじっと座っていられるのが2時間で限界だったのか、それとも名古屋から先は停車駅がなく目先が変わらないので退屈だったのか、今となっては確かめようがありません。大人になった今ではそんなことはありませんが、それでも長時間にわたる乗車はやはり疲れるものです。では、なぜ疲れるのでしょうか?

振動暴露という考え方

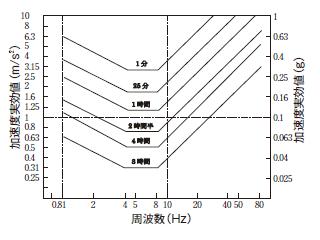

ひとつの可能性は車両の揺れ(振動)に曝されたために疲れるということです。国際標準化機構(ISO)の振動規格であるISO 2631の1975年版には振動に曝される時間(暴露時間)の許容限界が示されていて、疲労-作業能率減退曲線として知られています。それによれば、振動の暴露時間の許容限界は振動の周波数、振動の強さ(加速度)、振動の方向の3つで決まります。強い振動は短い時間でも、弱い振動も時間が長いと、暴露量は大きくなります。例えば垂直方向の振動の場合(図1)、周波数が10Hzで強さが0.1gの振動の許容限界(図中点線の交点)は1時間のラインと2時間半のラインの間に位置しますから、この振動への暴露は1時間を超えても大丈夫ですが2時間半に達するとマズイことがわかります。

図1 疲労-作業能率減退曲線(垂直振動の場合)(ISO 2631,1975)

この考え方はとてもわかりやすいのですが、実はこれに合わない例もいくつか報告されており、そのせいもあってISO 2631の現行版(1997年版)からは姿を消しています。かわって現行版で採用されているのはVDV(Vibration Dose Value)という指標を用いる方法で、これは加速度を積分して時間的な累積効果を評価するものです。振動の暴露量が数値で示され、その数値に基づいて人体への影響を推定します。ただこのVDV指標も、筆者の知る限りでは、土木機械や農業機械で発生するような強い振動が主たる対象であり、鉄道のように振動が弱い乗り物に適用できるかどうかは検証の必要があります。

振動だけを考えればよいのか?

振動以外の要因が影響している可能性もあります。たとえば新幹線で東京から広島まで行くAさんと、東京から新大阪まで行くBさんがいたとしましょう。Aさんが新大阪を通過し、Bさんが新大阪で下車する時、両者の振動暴露量は同じですが、さて2人の疲れは同じでしょうか?あるいは、家族や仲間とおしゃべりしながら過ごす観光旅行の2時間と、1人で過ごす出張旅行の2時間は同じでしょうか?

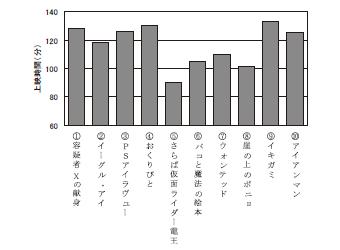

さらには、今年10月に公開されていた映画から興業成績の高い作品トップ10の上映時間をみてみると、子供向け作品以外はいずれの作品もだいたい2時間±20分の範囲に収まっています(図2)。実際、あまりに長い作品は観ているうちに尻や背中が痛くなってきます。こうしたことを考えると、振動などなくても、そもそも人がじっと座っていられる時間は2時間程度が限界なのかもしれません。

図2 今年10月に公開中の映画から興行成績上位10作品の上映時間

(①~⑩は興行成績ランキング※)※興業通信社調べ

より快適な旅行を目指して

長時間旅行の疲れに振動の影響が大きいのであれば車両の振動を小さくする努力が重要です。しかし振動以外の要因の影響が大きいのであれば、その正体を突き止めてそれに応じた工夫が必要になります。このようなことを考えながら、長時間旅行の快適性向上を目指した研究に取り組んでいます。

(人間工学 大野 央人)

リスク管理について

はじめに

安全性評価の際に基本となる指標がリスクです。これまでにリスクやその評価手順等について紹介させていただきました。今回はリスクを用いた安全管理:リスク管理について紹介させていただきます。

リスクとは

まずリスクの定義です。リスクという言葉は、現在様々な状況で使用されています。安全性評価の場合に対象とするのは、事故等で引き起こされるような損失・損害のリスク(ネガティブリスク)であり、事故等の「起こりやすさ」と「損失・損害の大きさ」を組み合わせた指標です。特に、定量的に取り扱う場合は、以下の式を用います。

リスク = 事故発生確率 × 損害規模

このリスクの定義は古典的な定義でありますが、安全管理に関する意思決定に際して、一つの有効な指標であると考えています。また、損害規模は、対策対象に応じて死傷者数や被害総額、総遅延時分等から選択する必要が有ります。

リスク評価からリスク管理へ

リスク評価はリスクアセスメントとも呼ばれており、鉄道の日々の運行において、どのような場所・場面にどの程度のリスクが潜在しているかを分析・評価する活動です。そして、リスク評価により評定されたリスクを用いて、安全管理活動を行うことをリスク管理と呼びます。すなわち、リスク評価により評定された結果、リスクが十分に小さくないケースに対して、リスクを低減させる対策を策定・実施し、その結果すべてのリスクが十分に小さい(受け入れ可能)状態を維持・継続していく活動がリスク管理(リスクコントロール)と呼ばれています。リスク管理の各活動の概略を以下に説明します。

リスク管理活動「リスク評価」

まず基本となるのが、やはりリスク評価です。各機器の故障率やエラー等の発生頻度、事故による想定被害等の情報からリスクを評定します。

事故が発生した場合には、まず、従来のリスク評価を見直す必要があります。たとえば「10年に1回の確率で起こると評定していた事故が5年しか経っていないのに起きた」場合、以後の事故発生はどうすべきでしょうか?

発生確率に着目してみると、当初の10年に1回の確率(0.1/年)を算出した状況により、対応が変わります。

当初の確率が、実験データや分析結果など客観的かつ十分な基礎データに基づき算出された場合、または10年に1回の確率と考える方が論理的な場合には、事故が発生した場合でも以後の事故発生確率は0.1/年とした方が合理的です。事故発生確率が10年に1回というのは、常に0.1/年だけの大きさの事故が発生する確率を持っている状況を表していて、10年間は事故が起こらないことを保証している状況ではないので、10年未満で事故が発生することも有り得るのです。

一方、当初の確率がこれまでの事故情報の積み重ねや、専門家の判断などに基づいている場合は、以後の事故発生確率は0.1/年以上となります。従来の確率を、事故発生という事実により修正する必要があるのです。鉄道では多くの場合、事故の発生により確率を見直すことが必要だと思われます。

リスク管理活動「リスク低減対策」

見直されたリスクが十分に小さくない場合には、リスクを低減するような対策を策定・実施します。リスク管理の場合には、低減されるリスクを事前に評価し、対策によりリスクが十分に小さい状態にすることが求められます。

リスク管理活動の継続

さらに対策後の実施状況をトレースし、日々の業務の中で、事前に評価した効果を確認していきます。つまり、リスク管理活動(「リスク評価」、「リスク低減対策」、「業務運行」)ではPDCAサイクルに乗せて、繰り返しを実施していくことが重要なのです。

おわりに

安全性解析では、安全管理に関する意思決定を支援するための安全性評価手法の研究を進めています。さらにこれらの研究を通じて効率的・効果的な鉄道のリスクマネジメント手法を目指していく予定です。

(安全性解析 柴田 徹)

ベビーカー利用者の「居場所」

移動制約者という言葉から、車いす利用者、目や耳が不自由な方、あるいは高齢者を思い浮かべる方が多いのではないかと思います。しかし、例えば、けがをしている人や具合の悪い人、子ども連れやベビーカー利用者、大型荷物を運ぶ人なども、その移動しやすさを考慮すべき対象と言えます。われわれは通勤近郊車両内のユニバーサルデザイン化へ向けた課題のひとつとして、ベビーカーの「居場所」の問題に取り組んできました。駅の段差解消や、広げたままのベビーカーの乗車が認められるようになったことによって、今後、ベビーカーの利用が増えることが予想されます。

以前ご紹介した(人間科学ニュース145号)ベビーカー利用者の鉄道利用実態によると、子ども連れでの鉄道利用の負担を軽減するために、物理的・心理的にベビーカーを置きやすくすることや、安全に乗車していられる空間を提供することが重要であると考えられました。今回はそのような対策の具体例をご紹介します1)。

立っている場合の「居場所」

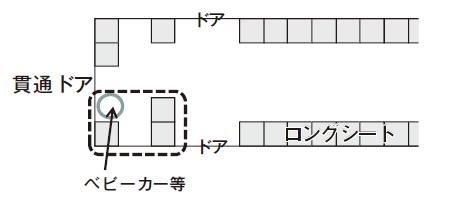

1つは立っている場合の居場所で、図1に示すように、車いすスペースを多機能化したスペースです。車いす利用者もベビーカー利用者も、壁に沿った開放スペースが必要である点が共通しており、共用によってスペースが増設されれば、車いす利用者にとってもメリットが期待できます。従来の車いすスペースとの違いは手すりにあり、立っている人がつかまりやすい高さ(上段)と簡易に腰かけたときの座り心地を考慮した高さ(下段)の2段とし、ベビーカーのさまざまな置き方を考慮して妻壁側まで延長しています。

図1 立っている場合の居場所

保護者が着座できる「居場所」

もう1つは、着座を考慮した居場所です。図1でも簡易な腰かけを提供できますが、混雑していなければ、保護者がベビーカーの側に座ったり、車いす利用者が同行者と一緒に座ったりできることが望ましいと言えます。例えば、図2の点線内に示すような3人掛けクロスシートでは、座席のない部分にベビーカーを置いて側に保護者が座れますし、車いす利用者が同行者と一緒に着席できます。点対称に配置することで広い通路を確保でき、4人がけのボックスシートより、窓側の座席からの出入りがしやすく、ラッシュ時などに乗降容易性に優れます。

図2 保護者が着座できる居場所

当初は、跳ね上げ式ボックスシートを試作したのですが、模擬車両内で行った利用者評価の結果、座席を占有する気兼ねがあって、立っている人がいる場合にはベビーカースペースとして利用されないことが予想されました。そこで、あらかじめベビーカーなどのスペースを考慮した3席としました(図3)。

図3 3人掛けクロスシートの利用例

これらの検討結果は、2007年12月より、東急電鉄池上線・東急多摩川線の車両に設置されています。

本検討は、東急車輛製造株式会社との共同研究の成果です。

参考文献

1) 平井俊江他:東急7000系UDスペース採用、東急車輛技報、58号、2008

写真提供:東急車輛製造株式会社(図1、図3)

(人間工学 斎藤 綾乃)