人間科学と多様性

「人間科学」とは、心理学、生理学、人間工学、社会学、人類学など、人に関わる学術分野の総称である。旧来型の縦割り教育打破を目的に新設された大学の学部名や専攻名として1970年代から使用され、その後、次第に広まった言葉といわれている。

鉄道総研の人間科学研究部の前身は、旧国鉄の鉄道労働科学研究所であり、1963年の発足以来、一貫してヒューマンエラー防止に向けた研究開発に取り組んできた。だが、JRグループの発足以降、「利用者サービスの向上」に対する鉄道事業者の関心が急増したことで、テーマ内容にも変化が生じた。今もヒューマンエラー防止が最重要課題であることに変わりはないが、研究対象の拡大に伴い、「労働科学」では包含し難くなり、1990年に人間科学研究部へと名称を変更した。これに伴い、本誌も「労働科学ニュース」から「人間科学ニュース」に改題された。

とはいえ、人に関わる研究開発に携わっているのは、人間科学研究部だけではない。車両、建築、情報、環境などの技術分野でも、鉄道の利用者や従業員にとって、安全・快適で使いやすい鉄道システムを実現するための様々な課題に取り組んでいる。人間科学研究部では、毎年20件を超える研究テーマを担当しているが、その過半数は他の研究部との共同テーマである。利用者を安全で確実に目的地まで輸送することは鉄道の使命であり、また、その鉄道システムを支えているのも人であることを考えると、鉄道のありとあらゆる分野に「人」に関わる課題が存在している。

本号は、人間科学以外のメンバーが、各自の担当しているテーマを紹介する特集号である。人間科学のパートナーともいえる各領域の研究紹介を通して、人に関わる課題の多様性や、その面白さ、難しさの一端をご理解いただければ幸いである。

(人間科学研究部長 鈴木 浩明)

乗客を考慮した車両の振動乗り心地向上のためのアプローチ

はじめに

鉄道車両の振動乗り心地は車体床面の振動加速度で評価し、乗客の影響は単純な質量増として考慮するのが一般的です。しかし最近では、従来の振動乗り心地評価指標と体感との乖離が指摘されるなど、車体振動だけを対象にした検討では不十分と考えられるようになっています。本稿では、これに関連してわれわれが行っている腰掛の振動特性や乗客による車体振動への影響に関する検討をご紹介します。

腰掛の高周波振動特性の把握

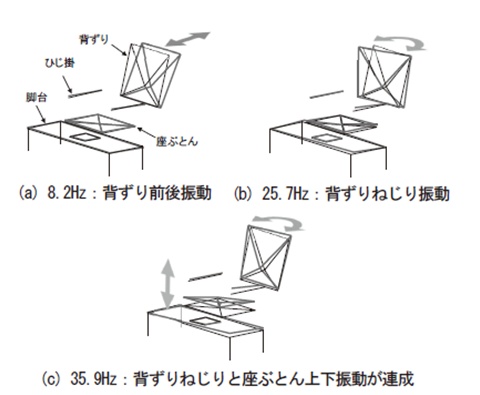

腰掛は乗り心地に大きく影響する車内設備ですが、特に高速走行する新幹線用腰掛の40Hz程度までの周波数における振動が注目されるようになっています。このような高周波成分を含む腰掛の振動特性検討例はこれまでほとんどなく、高周波成分を含む腰掛振動の解析や評価法は未確立で、腰掛単体の振動特性についても明らかになっていませんでした。そこで腰掛固有の振動特性と考えられる固有振動モード特性の把握のため、新幹線用の2人掛腰掛の加振試験を行いました。得られた振動モードを図1に示します。細線と太線はそれぞれ静止時と振動時の形状を示します。低い周波数では背ずりが前後するモード、高い周波数では背ずりのねじりや、背ずりと座ぶとんが連成するモードが生じることが分かります。この方法で腰掛の基本的な振動特性を把握できることが示されたので、今後は腰掛の構造と振動特性の関係や着席時の振動特性を調査し、快適な腰掛設計に役立てたいと考えています。

乗客による車体振動の変化

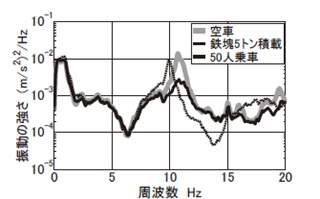

上述のように、通常、乗客は車体への質量増として扱われ、車両の試験で乗客を模擬する際には鉄塊や水槽を積載するのが一般的ですが、乗客による車体振動への影響が実際にどのようなものかは明らかではありませんでした。そこで空車・鉄塊5トン積載・50人乗車の3条件を設定して新幹線の走行試験を行いました。図2は車体中央付近の窓下床面で測定された加速度のパワーを周波数に対して描画したもので、グラフが上にあるほど振動が大きいことを表します。空車の場合の11Hz付近にあるピークは車体の曲げ振動に対応していますが、このピークは鉄塊を載せると10Hz付近に移動します。一般に質量が増えると固有振動数は低下しますので、これは従来の常識通りです。一方50人が乗車すると、周波数は変化せずピークがつぶれる(振動が減る)ことが分かります。この結果は、乗客の影響は「車体の質量増加」ではなく、「振動減衰効果の付与」というべきものであることを示しており、鉄塊等で乗客を模擬するのは不適切ということになります。車体の振動減少分は乗客が吸収していると考えられますが、乗客と同様の減衰付与効果をもつ別のものを車体に適用すれば、乗客が感じる振動も低減できるはずです。鉄道総研では、そのような新しい考えに基づく制振デバイスの開発を目指した研究を行っています。

おわりに

腰掛の高周波振動把握手法と、乗客による車体振動への影響に関する最近の知見をご紹介しました。これらはいずれも非常に興味深いテーマであることをご理解いただけたら幸いです。

図1 新幹線用腰掛の振動モードの測定例(普通車用2人掛け、空席)

図2 新幹線走行時の床面振動測定結果

(車両振動 富岡 隆弘)

駅の温熱環境評価

はじめに

鉄道をより快適に利用できるようにするには、駅の快適性を無視することができません。駅の快適性に関わる要因は多数ありますが、重要な要因の一つに温熱環境があります。ここでは、駅コンコースの温熱環境評価について紹介します。

体感温度に関わる要因と実駅での評価試験

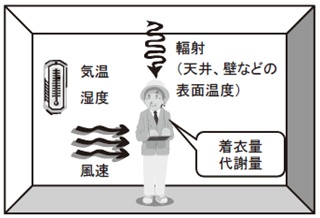

「暑い、寒い」といった体感温度は、気温の他に湿度、風速、輻射熱の4つの物理的要素と着衣量、代謝量の2つの人間側要素の影響を受けます(図1)。

ここで輻射熱とは、ある物体から直接得られる熱のことで、光や電波と同じ電磁波の一種です。例えば、部屋の気温が同じ約23℃でも、夏は半袖シャツで快適なのに、冬は長袖シャツやセーターを着ないと寒く感じるのは、壁などからの輻射熱の違いによるものです。また、代謝量は人の活動量を表すものです。

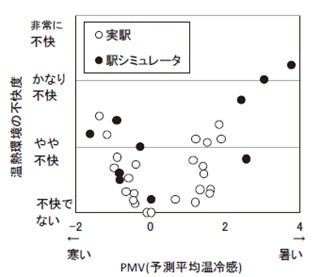

体感温度を評価する最も簡便な指標は気温ですが、上記のように体感温度は気温以外の要因に左右されます。そこで、上記6つの要因を考慮した指標がいくつかあり、そのうちの一つがPMV(Predictedmean vote:予測平均温冷感)です。PMVは、値が小さいほど体感温度が低く、値が大きいほど体感温度が高いことを表し、PMVが0付近では寒くも暑くもなく快適であるとされています。

首都圏4駅で行ったPMVの測定結果とその時の被験者の不快度に関するアンケート結果との関係を図2(図中○)に示します。PMVが0付近で「不快でない」、-1~-2および1~2で「やや不快」などの結果が得られました。

実大駅舎模型を用いた評価試験

駅の快適性や旅客流動に関する実験等を行うことが可能な実大の駅舎模型(駅シミュレータ)を製作しました(図3)。写真から分かるように視覚的にも実際の駅と同じような空間としています。上述した駅での温熱環境に関する評価試験と同様の試験を駅シミュレータで行いました。試験結果を図2(図中●)に併せて示します。実駅での結果と駅シミュレータの結果はほぼ同等の傾向が得られており、駅シミュレータで評価試験を行うことの有効性が確認できました。

おわりに

駅の温熱環境評価について紹介しました。引き続き、駅シミュレータを用いた試験等を実施し、駅の快適性を向上させる手法を検討していく予定です。

図1 体感温度に影響を与える要因図

図2 PMVと快適度との関係

図3 駅シミュレータ内部

(建築 伊積 康彦)

計算機による運転整理案作成の試み

運転整理

列車の運行に乱れが生ずると、できるだけ早く通常の運行状態に戻すため、列車ダイヤに一連の変更が加えられます。これは運転整理と呼ばれ、限られた時間内に様々な事情を考慮した意思決定をする必要があることから、たいへん難しい業務だと言われています。各列車の運行状況を表示し、ダイヤの変更内容を自動的に運転士に伝えるなど、計算機システムを活用した運転整理業務の支援が進められてきていますが、どの列車を運休するか、どこの駅で折り返すかといった判断は、現在でも指令と呼ばれる担当者が行なっています。

運転整理支援の観点

運転整理支援には、大きく分けて2つの観点があります。1つは情報伝達に着目した支援、もう1つは意思決定の支援です。前者は各鉄道事業者やメーカーでの開発が進んでおり、例えば、ダイヤの変更内容を自動的に運転士に伝えたり、駅の案内に反映したりするシステムも既に実用化されています。後者としては、計算機による運転整理の提案が考えられ、鉄道総研だけではなく、各鉄道事業者や大学でもこの課題に取り組んでいますが、現時点では実用化に至っているものは見当たらない状況です。

計算機による運転整理案作成の試み

計算機による運転整理案作成の実用化を目指し、実際に行なわれている運転整理方法を「運転整理パターン」として活用するアプローチと、最適化技術を活用したアプローチの検討を進めています。ここでは、前者のアプローチについて紹介します。

運転整理パターン

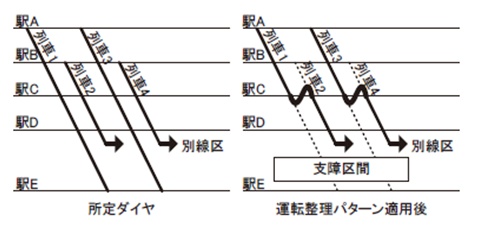

運転整理パターン(または「パターン」)とは、支障発生箇所と復旧までの見込時間に対して、頻繁に行なわれる運転整理手法をまとめたものです。図1にパターンの例を示します。左図は所定ダイヤ、右図が適用後のダイヤです。いずれも、横軸が時刻、縦軸が駅の位置、斜めの線(スジ)が列車の運転を表します。列車1、3は駅Aから駅Eの間を走り、列車2、4は駅B~Dを経由して別線区に入ります。

駅D~Eの間で支障が発生した場合に対しては、次のようなパターンがあります。支障区間にかかる列車1、3を運休するだけでは、駅Aから乗れる列車が無くなってしまうので、右図のように、列車1、3は駅Cから先だけを運休し、列車2、4は駅B~Cの間を運休、駅Cで列車1から2へ、列車3から4へつなぎ換えます。この結果、駅Aからの運転と、別線区への直通運転が確保されることになります。支障時間が更に長い場合には、図にはありませんが、列車3、4の後に続く列車に対しても同様のパターンが繰り返し適用されます。なお、駅Bには車両基地があり、運休列車を収容できるという前提です。

運転整理パターンの活用

運転整理パターンの存在を必ずしも意識してはいない鉄道事業者もありますが、指令担当者に話を聞いてみると、このような「定石」は各路線に存在するようです。運転整理を行なうときには、車両、運転士、車掌等のスケジュールも同時に変更しなければなりませんが、予めパターンを作っておくと、これらの問題も含めて、迅速かつ適切な手配が可能となる点にメリットがあります。

このようなパターンを計算機に蓄積し、発生した支障に応じて運転整理案を作成するシステムを開発しています。このアプローチだけですべてがうまくいくわけではありませんが、お客さまにも、列車運行に携わる社員にもわかりやすい方法であり、スムーズな導入が可能なため、今後は広く活用されるものと期待しています。計算機による運転整理案作成は、数十年にわたって議論されている課題ですが、昨今の計算技術、計算機能力を活用し、更に、人間科学研究部との協力体制をとりながら、今後の実用化に結びつけたいと考えています。

図1 運転整理パターン適用例

(運転システム 平井 力)

列車周りの境界層流れ

Grayのパラドックス

小笠原へ向かう船の引き波で遊ぶイルカを見たことがあります。大型フェリーの40km/h近い速度へついてこられる素晴らしい泳力ですが、今から70年ほど前、同じように感心した動物学者のGrayは、ある仮定の下で、イルカの遊泳速度から筋肉の必要量を推定しました。ここで、イルカが泳ぐ時に必要な筋肉(動力)は、水中での流体の抵抗と速度から求められます。しかし、計算によるとイルカが持っている筋肉は、必要な動力の1/7しかないのです。これは、Grayのパラドックス(矛盾)として知られ、現在でも解明には至っていません。

このパラドックスを解く鍵は、前提とした「仮定」にあります。「イルカは人が考える効率よりも7倍推進する」、あるいは「イルカが泳ぐときの流体の抵抗は物理学の仮定よりも1/7小さい」とすればパラドックスは生じません。

物体表面の流れ

上手な泳ぎ方については人間科学分野の方に任せるとして、ここでは物体表面の流れについて述べましょう。イルカの皮膚表面にしろ、列車の車体表面にしろ、速い流れの中に流線形の物体があるとき、流体は物体表面に沿って流れる性質があります。物体表面では粘性の作用により流体は表面に付着して相対流速はゼロとなり、表面から少し離れると粘性の作用が小さくなり高速で流れます。Prandtlは、この物体の表面近くで粘性の作用を無視できない薄い層を境界層と名付けました。

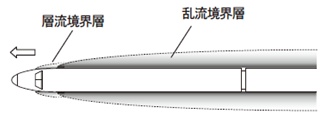

図1に示すように、先頭形状に流線形が採用される高速列車においては、通常、先頭部における流れのはく離は少なく、列車の表面に沿って境界層が発達します。一般に、境界層は層流境界層と呼ばれる乱れの少ない状態から始まり、列車速度と境界層の厚さがある臨界を超えると、強い乱れを含む乱流境界層へと遷移します。実際の列車では先頭部の長さ程度で臨界値に達するため、先頭部より下流は乱流境界層が発達していると推定されます。

イルカが持つ柔らかい皮膚や、サメの鱗にある細かな溝(リブレット)はこの乱流境界層を制御して、摩擦抵抗を低減する可能性が示されています。鉄道のように軸方向に長い物体においては摩擦抵抗の影響はより大きく、速度のほぼ2乗に比例して急激に増大する空気抵抗の内、車体表面の摩擦抵抗は半分近くを占めます。

また、車体表面に発達する乱流境界層は、流れに起因する空力音を発生させるとともに、車体表面に圧力変動を引き起こし壁面の固体音を生じさせる可能性があります。

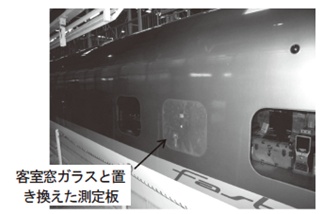

実車周りの境界層の測定

流れ場を把握するためには、熱線流速計のような応答周波数に優れたセンサを用いて、流れ場中の壁面(車両表面)から遠方(境界層の厚さ程度)までの物理量を調べる必要があります。しかし、列車周りに発達する境界層の厚さは1 m以上に及ぶ可能性があり、車両限界の問題から通常、遠方の測定は困難です。そこで本研究では、境界層の検討に対して重要な壁面せん断応力と呼ばれる壁付近の物理量に着目し、高速試験車の客室窓を図2に示す特製の板に置き換えて測定を行いました。このような実車を用いた壁面せん断応力の測定はこれまでに行われたことがなく、得られるデータから乱流境界層の特性を推定することが可能です。

今後、得られたデータの分析を進め、模型実験や数値計算との比較などから、列車周りの境界層流れの解明を進める予定です。

図1 列車周りに発達する境界層のイメージ

図2 実車周りの流れ場の測定状況

(空気力学 高見 創)

「カビくさい」の正体を探る

はじめに

皆様は、これまでに古くなった食べ物やある建物内に入った際に「カビくさい!」と感じた経験がおありではないでしょうか。私のこれまでの経験では、決してそれらは「快」側の記憶ではないように思います。現在、我々のグループでは、鉄道施設内の空気質の評価手法、とりわけカビ由来のにおい評価手法の構築に取り組んでいます。これまでに鉄道利用者に対する意識調査の結果から「駅の空気環境・においに対し関心がある」という回答を得ており、中でも嫌なにおいの例の一つとして「カビ臭」があがっています1)。そこで、空気質を評価する要因として、空間中に浮遊するカビに注目することとしました。

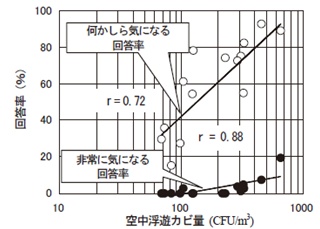

主観評価と空中浮遊カビ量との高い相関

そこでまず鉄道利用者の方を駅構内に案内し、その場で「この場所のにおいが気になりますか?」と尋ねた結果を図1に示します。横軸はその場の空中に浮遊するカビ量を示します。この結果から、においが気になる回答率と空中浮遊カビ量との間では高い相関があることが分りました。

においの正体は揮発性物質

次に駅構内に浮遊しているカビを採取し研究室内で培養し、そのカビからどういったにおいに関連した物質が放出されているかを調べることとしました。その結果、高い頻度で検出されるクロカビ(お風呂場でもよくみられるカビです)は、あまりにおいに関連した物質を放出しないことが分りました。一方、アオカビ、コウジカビはにおいに関連した多くの物質を放出することが分りました。

また、一連の分析を開始する前は、「カビ臭」といった特別なにおいに関連した物質が存在するものと考えていましたが、分析をしてみると、実は特別な「カビ臭」物質が存在するわけではなく、自然界にも存在する物質の集合からなる複合臭であることが分りました。また、興味深いことにこれらの物質の中には、たとえば、「リモネン」といったようなレモンやみかん等の柑橘系果物にも含まれる物質もあるのです。

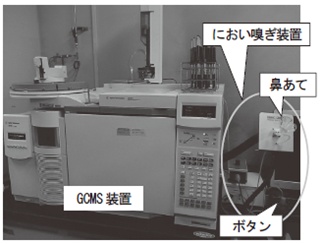

機器分析とにおい嗅ぎ装置

ただ、においというものはやっかいなもので、同じ物質でも濃度が変わると、人の感じ方が「快」から「不快」へと変わったり、また他の物質と比べ桁違いに低濃度であっても人には不快に感じられる物質もあるのです。そこで現在は、GCMS(ガスクロマトグラフ質量分析)装置ににおい嗅ぎ装置をつけて(図2)分析を行い、機器分析だけではなく、人の鼻による官能評価も行なっています。結論からいうと、人の鼻はすばらしい感覚器官であるということです。しかし、そこをなんとか定性・定量できないか、を現在考えているところです。

参考文献

1)鈴木浩明他:鉄道総研報告,Vol.19,No.1,p.15-20,2005

図1 においが気になる回答率と空中浮遊カビ量との相関

図2 GCMS装置とにおい嗅ぎ装置

(生物工学 川崎 たまみ)