危険性の認識

私は国鉄入社以来、トンネル工事や防災技術に関わる業務に携わってきました。ここでは、私が常に身近な課題とした“安全”を考える上での「危険性の認識」について、経験を交えて紹介します。

一般に、トンネル工事は決まった距離を掘削してはコンクリートなどで補強し、またはじめから同じ作業を繰り返すことで進めます。その作業現場は狭く、突発的な崩落などの危険性が絶えず存在するため、安全に作業をするための絶対的なルールがあります。それは、特に危険性が高い掘削面(切羽)付近で“おやじ”と呼ばれる作業指示者が常にじっと切羽の様子を監視し、崩壊の危険性や予兆を経験的に察知・判断した場合には直ちに退避命令を出します。命令は絶対で、“若い衆”と呼ばれる作業員はすべての作業を放棄して安全な場所に一目散に退避します。これは、危険性を強く認識する環境での安全確保の一つの考え方であり、充分な経験を有する“おやじ”の判断への高い信頼を根拠とするルールです。

異なる視点からの事例として、長期間にわたり災害履歴が無かった斜面が崩壊することがあります。斜面は風化など経年劣化に伴い、常に不安定化が進行します。そのため、私は斜面を見るとき、現状の安定性だけでなく、もしこの斜面が崩壊するとしたら、どこで?原因は?などを想像することから調査をはじめます。これは、潜在的な危険性を経験的にパターン化し、当てはめることと同じです。

以上、2つの事例だけで危険性のすべては語れませんが、少なくとも安全を考えるためには、その場の危険性を正しく認識し、適切な対応をとる必要があります。そのためには、経験とともに、危険性の正体を知ろうとする想像力が特に重要となります。

(企画室長 木谷 日出男)

指差による視線の焦点化機能

指差喚呼がエラーを防止する理由

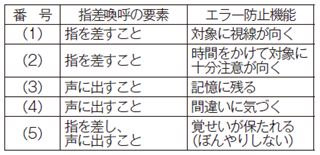

指差喚呼は、見間違いや確認ミス、し間違いなどヒューマンエラーの防止に効果があると言われています。確認対象を指差したり、声に出して喚呼したりするだけで、エラーが防止できるのは指差喚呼に5つのエラー防止機能(表1)があるからだと言われています。

表1 指差喚呼のエラー防止機能

ただし、これらが本当にエラー防止に役立っているかどうかは、これまで確かめられていませんでした。そこで、これらの機能のひとつひとつについて検証実験を行いました。今回はこのうち「(1)指を差すことにより、対象に視線が向く」ことにより、見間違いが防止できるかどうかを検証した実験を紹介します。

実験によるエラー防止機能の確認

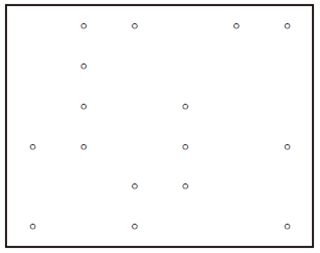

指を差すことにより、視線が対象に向きやすくなるかどうかを確認するために、パソコン画面にランダムに提示された点を制限時間内に数える課題(図1)を実施し、課題の成績を、指を差しながらやる場合と指を差さずにやる場合とで比較しました。日常の経験からも分かるように、何かを数えたり、表の中の数字を読みとったりするときには、視線が読み取ろうとする対象からずれないように、無意識に指を差します。この課題は、このような日常経験を実験課題にしたものです。

大学生の被験者29人に、平均18個(最低13個、最高23個)の点を、指を差しながら6パターン、指を差さずに6パターン数えてもらい(指差あり、なしのどちらを先にやるかは被験者により変えました)、指差あり条件と指差なし条件のエラー率を比較しました。

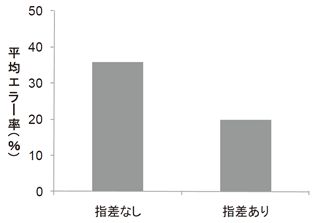

実験の結果は、指を差さずに数えた場合のエラー率が約36%であったのに対し、指を差しながら数えた場合のエラー率は約20%であり(図2)、予想通り指を差しながら数えた場合のエラー率が低いことが分かりました。

図1 点数え課題

図2 点数え課題の結果

指を差すことによる効果

日常の作業では、エラーの起こる確率はそれほど高くないかもしれません。このため、指差喚呼のエラー防止効果は実感しにくいと思われます。しかし、エラーを起こす確率はゼロではなく、指差喚呼により、少しでもそれをゼロに近づけることができるならば、指差喚呼はエラー防止対策として有効だといえます。今回は指差による視線の焦点化機能の検証実験を紹介しました。指を差すことにより視線が対象に向きやすくなります。指差喚呼をするときには、ぜひ、このことを意識しながらやってみてください。

(安全心理 重森 雅嘉)

ヒューマンエラーを防止するために

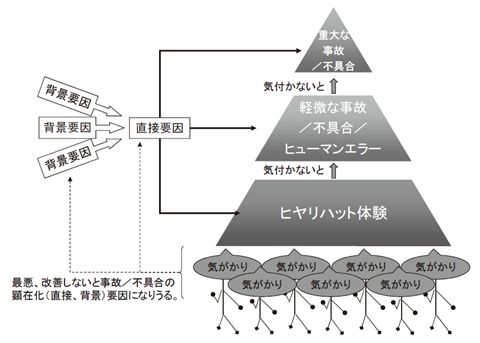

組織において事故が発生すると、直接きっかけとなった事象に目が行きがちですが、実際には事故発生までに、複数のヒューマンエラー事象やヒヤリハット体験が生じており、また、それぞれの事象や体験には複数の要因が影響を与えています(図参照)。

そのため、同種の事故を防止するためには、そのエラーが発生するに至った経緯や影響を与えた誘発要因を特定し、それらに対する処置を行うことが有効な手段となります。

(1) エラーを誘発させる要因に目を向けよう

ヒューマンエラーが起こった場合、エラーが再発しないように対策を行うのは当然のことです。しかし、時間やコストを掛けた割に、エラーの再発を防げなかったという例も見かけます。これは、ヒューマンエラーを発生させるのが行為の当事者であることから、行為者のみが発生源とされるため、実施する対策が行為者に対してのみという「対症療法」的な処置となっているからだと考えられます。

ヒューマンエラーは、行為者だけの要因で発生することは稀であり、行為者を取り巻く多くの要因が関与し、かつ、それら要因が連鎖的に結びつくことで、結果としてヒューマンエラーとなり顕在化していると考えられています。したがって、いくら行為者に対して対策を実施しても、根本的な原因が残されたままになってしまうため、同じようなエラーが再発してしまうのです。

一方で、ヒューマンエラーは必ず同じ原因から発生するわけではありません。さらに言えば、発生しても結果が同じとは限らないのです。

例えば、作業員が「床を這うケーブルに足を引っ掛けて転び(ヒューマンエラー)、怪我をしてしまった(事故)」という事象を考えた場合、「足を引っ掛けて転んでしまった」のは、「ケーブルが床を這っていた」ことが原因です。しかし、「ケーブルが床を這っている」と必ず「足を引っ掛ける」わけではありません。また、別の人・機会では、「床を這っているケーブルに注意が行き過ぎて、頭上への注意が向かわず、頭をぶつけて(ヒューマンエラー)、怪我をする(事故)」ことも考えられます。

このように、一見すると同じような状態(「ケーブルが床を這っている」)でも、そこから生じる結果(「転んで怪我する」、「頭をぶつけて怪我する」)が異なれば、当然実施すべき対策も変わってきます。

したがって、生じたエラーを再び発生させないためには、打つべき対策を間違えないことが重要です。

そのためには、エラーを誘発させた要因に目を向けることが必要な手段となるのです。

(2) 対策しても安心するな

例えば、「手元が暗いので、スポット照明を増設した(講じた対策)が、床にケーブルが這うことになり(新たな誘発要因)、ある日、他の作業者が足を引っ掛けて(ヒューマンエラー)、転んで怪我してしまった(事故)」といったように、良いと思って実施した対策が、新たなヒューマンエラーの誘発要因を生み出してしまうことも考えられます。

このようなことにならないよう、対策を実施する際には、対策を実施することによる影響をきちんと把握しておくことが必要です。そのためには、リスク(「何が、いつ、どこで、どのくらい発生するのか?」また、「それが発生するとどのようになるのか?」)の観点が重要になります。また、リスクを把握することで、事故やヒューマンエラーを誘発する要因に気づきやすくなる効果も期待できます。

(安全性解析 羽山 和紀)

人体挙動シミュレーション解析について2

はじめに

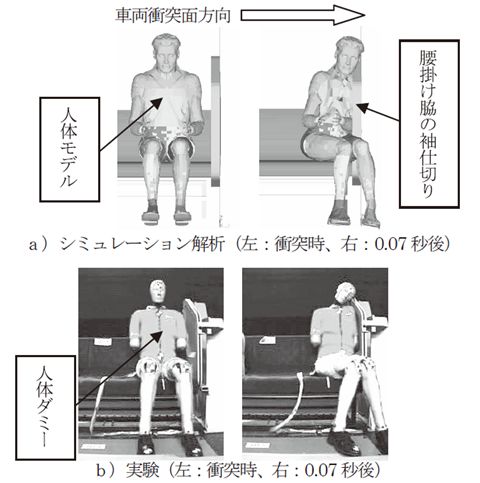

人間科学ニュース2009年7月号(第162号)(2009年7月)において、列車事故時の車内乗客の被害低減を目的として、研究を行っていることをお伝えしました。ところで、自動車における事故時の被害低減のための技術として、クラッシャブルゾーンという言葉を聞いたことはないでしょうか?衝突時の車室内への衝撃を緩和させるためにあえて潰れやすい構造になっている部分のことをそう呼びます。自動車業界においては、被害低減を目的とした技術は「衝突安全」技術と呼ばれ、様々な評価・解析方法が提案され体系化されています。この「衝突安全」技術であるクラッシャブルゾーンは鉄道においても一部の車両で既に導入されています。被害低減対策を考えるとき、人体を用いた実験は困難であることから、人体を模したマネキン(人体ダミー)を用いて人体の傷害を推定するという方法がとられます。しかし、実際に衝突実験を行うためには様々な制約を受けます。そこで、シミュレーション解析を用いて、事故時の人体挙動や傷害の程度を推測し、それを実験で確認するというような流れが一般的です。鉄道総研でもその流れに沿って研究を進めています。図は、列車衝突事故時に腰掛け端部に着座している乗客が、腰掛け脇の板状の袖仕切りにぶつかると仮定した状況を解析と実験により再現した例を表しています。この解析には、コンピュータ上で作られた人体モデルを用いました。自動車業界で進化してきたシミュレーション解析手法は鉄道以外の他の業界においても広く応用されています。今回は、鉄道業界以外で用いられている、「衝突安全」に関する解析を簡単にご紹介したいと思います。

二輪車業界について

自動車と比較して目立ってはいませんが、エアバックを含んだ二輪車も商品化されていることから研究は進んでいます。ヤマハにおいて二輪車用のエアバックの検証に乗員として人体モデルを用いて自動車に衝突するシミュレーション解析を行っています。二輪車の衝突事故は自動車と異なり、シートベルト等の拘束装置が無いことから、自動車で得たノウハウをそのまま利用することは困難です。そこで、自動車業界において実験で用いられている人体ダミーを改良し、二輪車事故の傷害の評価に特化した、実験用の人体ダミーや人体モデルが開発されています。

航空業界について

航空機事故の7、8割は、離着陸時に起こると言われています。もし、万が一このような事故が発生した時も、乗員を守るための「衝突安全」に関する研究が航空業界でも行われています。航空宇宙技術研究所(現JAXA)及び川崎重工業株式会社が中心となり2002年に実際の航空機を用いて実験を行っています。航空機の胴体部分を輪切りにして人体ダミーを乗せて落下実験を行い、人体挙動シミュレーションの妥当性の確認を行っています。また、三菱重工業株式会社が2006年にヘリコプターの実機8機を自由落下させその際の構造の損傷状況とコンピュータ解析による結果とを比較しています。

まとめ

自動車業界において進化してきた「衝突安全」技術は鉄道を含めて様々な業界で用いられています。しかし、事故時の状況は業界により異なります。鉄道においては、シートベルトがない、人同士の干渉が大きい、立位である、というように環境が異なることから自動車業界において開発された技術をそのまま用いるだけでは対応できません。以上のことから、鉄道に特化した評価・解析方法の確立を目指して「衝突安全」の研究を進めています。

図 着座乗客のシミュレーション解析と実験の比較例

(人間工学 中井 一馬)

国際的な乗り心地規格

はじめに

「乗り心地が良いな。」 そんな印象をお客様がもつのはどんなときなのでしょうか。腰掛の座り心地や車両のデザイン、さらに、車掌の対応まで含む場合もありますが、振動が少ない、静かだ、という物理的な基本要素が満たされてこそ、その先の快適要因が生きてくると言えるでしょう。ここでは、乗り心地の基本である「振動乗り心地」の評価について、世界の動向を踏まえお話しします。

国際規格ISO

乗り心地の国際規格として、ISO2631があります。ISOは本部をスイスのジュネーヴに置く国際標準化機構およびここが発行した国際規格のことです。ISO2631は1974年に、建物・乗り物・産業機械(トラクターなど)全般における全身振動暴露の限界値の規定として策定されました。これは、日本の国鉄が1981年に策定し、現在も使われている乗り心地評価法「乗り心地レベル」の原型でもあります。

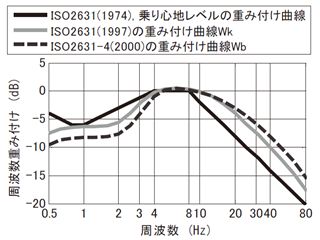

一方、1997年にISO2631の改訂が行われました。どのような改訂かを図1でご説明しましょう。これは上下振動に対する各基準の重み付け曲線を並べたものです。重み付け曲線とは、振動周波数の違いが人間に及ぼす影響の大きさを表しています(値が大きいと影響も大きい)。振動の方向によって重み付け曲線の形が違うのですが、ここでは最も大きな改訂が行われた上下方向を取り上げます。

1974年版ISOを元にした「乗り心地レベル」の重み付け曲線(黒実線)に対し、1997年改訂版重み付け曲線(灰色実線)は、8Hz以上の重み付けがより大きくなりました。つまり現在の国際基準は、日本の乗り心地レベルより高周波振動の乗り心地への影響を重視しているといえます。実際、日本でも高速化による高周波振動の増加により、乗り心地レベルが体感と合わないという問題が生じています(図2)。ISOのもう1つの大きな改訂が、12軸測定の推奨(床面3方向から、座面6方向と背もたれ3方向を加えた12軸)です。測定の困難さから従来の床面3軸測定も認められてはいますが、結局日本の現場では12軸測定は普及せず、従来の乗り心地レベルが使われているのが実情です。さらに2000年に鉄道に関する規格がISO2631-4として提案され、上述の改訂の特徴がさらに強調されたWb(図1の点線)の適用も認められました。なお、これらの改訂はイギリスの国内規格(BS6841)が元になっています。

我々の乗り心地研究

日本の乗り心地レベル策定から35年以上が経過しました。この十数年で大きな見直しの機運が世界的に起こっているのも、近年の高速鉄道の乗り心地をより適切に表現できる方法が必要になっているからでしょう。我々も、高周波振動の乗り心地への影響を反映し、より体感と合った乗り心地評価手法の提案を目指して、様々な被験者試験を実施しています。

図1 1974年のISO2631に準拠する乗り心地レベルと1997、2000年のISO改訂版の比較(上下振動)

図2 高周波振動は乗り心地レベルに反映されない1)

引用文献

1) 中川:高速鉄道の乗り心地評価を考える、RRR、67(5)、2010

(人間工学 中川 千鶴)

視覚障害者の歩行解析-モーション・キャプチャを用いた分析-

はじめに

駅等に敷設されている視覚障害者誘導用ブロックは目の不自由な人の歩行を支援するツールの1つですが、その敷設方法に関しては細部が決まっていない部分もあり、現在でも重要な検討課題となっています。敷設方法が決まっていない部分の1つとして階段の踊り場があげられます。階段の踊り場は長さや分岐が多様で敷設方法が統一できていないのが現状です。そこで階段の踊り場における視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法を検討するための基礎的な研究として、視覚障害者の歩行解析を行いました。

歩行動作を数値化する

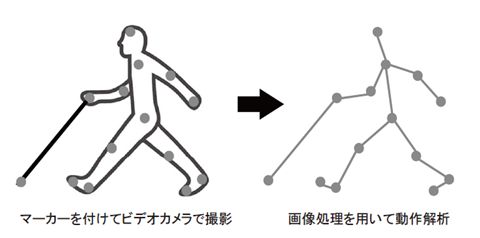

時々刻々と変化する歩行速度や白杖先端の軌跡を捉えるために、画像処理を用いた動作解析手法のモーション・キャプチャを用いました。モーション・キャプチャとは、複数台のカメラで撮影した画像を合成し、三次元空間内での位置を特定するというものです(図1)。

階段の踊り場での歩行に関する実験として、降り階段直後の平坦部が通路の場合(平坦部の先に降り階段はない)と踊り場の場合(平坦部の先に降り階段がある)を想定して歩いてもらいました。その様子をビデオカメラで撮影し、画像解析を行いました。

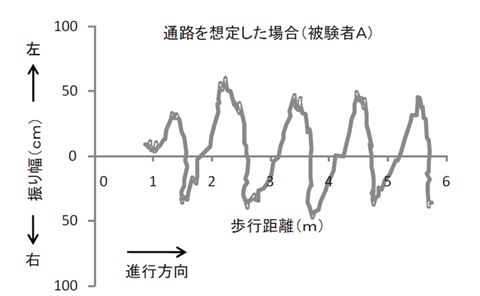

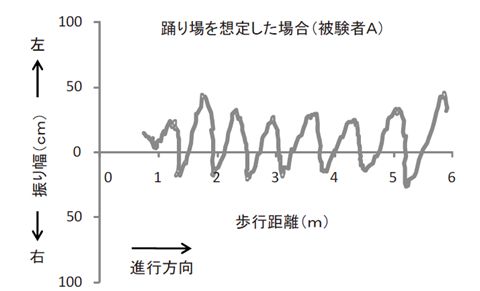

階段の踊り場での歩き方

図2、図3は同一の被験者における白杖先端の軌跡を計測した結果の一例です。横軸が進行方向、縦軸が左右の振り幅を表しています。図2の通路を想定した場合では白杖を大きく振り、周り全体の安全を確認しています。一方で図3の踊り場を想定した場合では振り幅は小さく前方の安全確保に集中しています。このように降り階段後の平坦部を歩く場合でも、その先が通路なのか踊り場なのかによって歩き方が全く異なるのです。

おわりに

本稿では、視覚障害者の歩行解析にモーション・キャプチャを適用した例を紹介しました。モーション・キャプチャを用いることで、人間の動作を正確に計測できるようになり詳細な分析が可能となります。

現在、駅空間にはプラットフォームまでの階段やペデストリアンデッキなどに踊り場がありますが、1つの階段に複数の踊り場がある場合や長さの異なる踊り場が混在している場合など、視覚障害者が注意深く歩かなければならない状況が少なくありません。利便性を向上させるためにはまず対象とする人間の特徴を把握する必要があり、基礎的データの蓄積が重要だと考えています。

なお、本研究は交通エコロジー・モビリティ財団からの受託研究の一部として実施されたものです。

図1 モーション・キャプチャのイメージ

図2 通路を想定した場合の白杖先端の軌跡

図3 踊り場を想定した場合の白杖先端の軌跡

(人間工学 鈴木 大輔)