眠気に対処する

はじめに

「運転中に眠気を感じて困った」という経験はありませんか。一般的に眠くなると、運転操作が粗くなったり、反応が鈍くなったりします。しかし、眠気がエラーや事故に直結するとは限りません。列車の運転士は眠気にどのように対処しているのでしょうか。

ここでは、運転士の眠気と運転曲線の関係を示す事例を紹介し、安全対策のあり方について考えたいと思います。

シミュレータ実験

運転士経験のある方を対象に、列車運転作業を模擬したシミュレータ実験を行いました。被験者は、通常の列車運転と同様に、「信号および着発時刻に従うこと、停止位置標に正しく止めること、制限速度を守ること」が求められ、6駅間の運転を20回(約4時間)行いました。

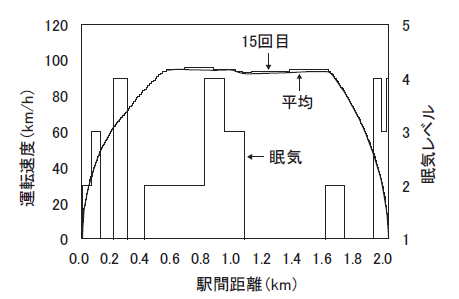

図は、速度超過やオーバーランが一度も見られなかった被験者のある駅間の20回分の平均運転曲線と、最も強い眠気が発生した15回目の運転曲線および眠気レベルの推移を示しています。眠気レベルについては、被験者の顔表情をビデオに記録し、実験の目的を知らない評価者が5秒毎に5段階(レベル1:「全く眠くなさそう」~レベル5:「非常に眠そう」)の評価をしました。

眠気と運転曲線の関係

図を見ますと、15回目の運転は、発車後0.3km付近、0.9km付近および2.0km付近に「かなり眠そう」のレベル4の眠気が発生しています。一方、その運転曲線と平均運転曲線を比較しますと、2つの曲線の形状は非常に近似し、ほぼ重なっています。すなわち、眠気が運転曲線に影響を与えることはありませんでした。これは、次の理由が考えられます。

列車運転では、一般的に信号などを確認してから速度調節を行うのではなくて、線形、信号機などの建植位置に関する認知地図をもとに、先の状況を予測した運転を行っています。それを具体的に示しているのが、発車後0.4km付近、1.1km~1.6kmの区間および1.8km付近の運転行動です。それぞれのところでは、眠気が発生していません。また、力行ノッチを入れて駅を出発し、これをオフするタイミング、駅停車に向けて減速するタイミング、停止位置標に正確に止めるタイミングの少し前に当たり、先の運転を予測判断していることを物語っています。

このように見ると、常に眠気がない状態で運転できることが望ましいと考えられますが、「眠気が生じないようにしなければいけない」と思いながら運転しても、自然とそのことを忘れてしまい、いつの間にかに眠気が発生してしまうことがあります。安全上肝心なところでは、眠気が発生しないように意識を切りかえられることが重要ではないでしょうか。

今回の事例は、長時間運転による疲れや同じ区間の繰り返し運転の単調さなどによって眠気が発生しやすい条件下でも、安全への勘所を身に付けておけば、エラーや事故が起きにくくなることの一つの側面を示しているといってよいでしょう。

安全対策のあり方

事故防止の手段の一つとして、運転中の眠気の予兆を検知するシステム開発が自動車分野で盛んに行われています。列車運転の場合は、予測に基づいた運転行動が行われることから、安全への勘所を事前警告し、その時の眠気の状態によって必要なバックアップができるようなシステム開発が一つの方向になると考えています。

今後もシミュレータ実験や現地調査、実際の列車走行履歴データの活用などを通じて、安全対策のあり方を検討していく予定です。

図 駅間の運転曲線と眠気

(人間工学 澤 貢)

社会的手抜き2 多重チェックの落とし穴

前回(第167号)の「人間科学ニュース」では、チーム作業の落とし穴として、社会的手抜き(チームメイト同士の過度な依存が1名あたりの作業量を低下させてしまうこと)について、紹介いたしました。今回は、複数人による「多重チェック」の落とし穴について解説しようと思います。

なぜ、多重チェックをするのか?

多重チェックは、皆様の職場で日々行われていると思います。ある人が記載ミス等を見逃しても、他の人がそのことに気がつけば、結果として、記載ミスが防止されます。このように、多重チェックはエラー防止の有効な手段です。

では、なぜ多重チェックは有効なのでしょうか?人には個性があります。例えば、注意力が長く続く人、続かない人、数字に強い人、弱い人、ベテランで知識の深い人、新人で知識が浅い人・・・etc.。ほとんどの人は、長所と短所の両方を兼ね備えています。長所しかないという「スーパーマン」はごく稀です。

多重チェックは、そのチェック者同士の欠点を補い合うことで、エラー防止に有効に機能します。この考え方に従うと、チェックする人数が多いほど、エラー率は低下することになります。なぜなら、人数が多いと、短所がカバーされる部分が増え、ある人がミスを見逃しても、他の人がそのミスを発見できると考えられるためです。

人数を増やすとエラー率が上がる!?

しかし、多重チェックはそんな単純なものではないようです。島倉・田中(2003)は、名簿を作成する傍ら、時折手渡される封筒に記載された住所等の印刷ミスを見つけるという課題を用いて、チェックする人数と見逃し率との関係を実験的に調べました。1人でチェックする条件と、2~5名の複数人でチェックをする条件がありました。複数人でチェックを行う条件は、1人ずつ順番にチェックをしました。つまり、チェックをする時は1人でチェックし、そのチェックが終わったら次のチェック者に渡して、次のチェック者も1名でチェックを行うというようにしました。

実験の結果、チェックする人数が増えても見逃し率は必ずしも低下するとは限りませんでした。特に、4名で住所のチェックを行った場合の見逃し率は、1名で単独チェックを行った場合のそれよりも、高いという結果になりました。

この結果になった一因として、社会的手抜きが考えられます。つまり、チェック者同士が過度に依存し、「後で他の人がチェックするから」「前に他の人がチェックしたから」と思ってしまうことで油断が生じ、多重チェックによるエラー率の低減が見られなかったと考えられます。

有効的な多重チェックの為に

ここで、釘を刺しておきますが、上記の実験結果から多重チェックは意味がないと早合点しないでください。上述のチェック者は実験の為に集められた被験者であり、皆様とは異なり、「仕事」としての緊張感が無かったために、社会的手抜きが生じやすかったと考えられます。皆様にも、自分のミスを他人が見つけてくれたという経験はおありだと思いますが、そのような事実からも多重チェックの有効性は認めていただけると思います。

多重チェックはエラー防止に有効な手段です。しかしそれは、各チェック者が緊張感を持って、全力で取り組むことが前提です。どのような道具でも使い方を誤れば危険なように、多重チェックもやり方を誤れば、エラーを増長させ得る道具となりかねません。

多重チェックブラザーズ

引用文献 島倉大輔・田中健次 「人間による防護の多重化の有効性」 品質(33), 104-112

(安全心理 佐藤 文紀)

実体験と疑似体験

実体験による気づき

先日、鉄道会社の課長の方々と食事をする機会がありました。このときに面白い話を耳にしました。私のすぐ近くにいた3~4人のグループの1人が、先日、ある事情で非接触ICカードが使えない状態になったときの話を始めました。私はそのグループの話の輪の中にいなかったのですが、面白い話になりそうだと思って耳を傾けていました。

ICカードが使えない状況ですから、電車に乗るためには切符を買う必要があります。その人の話によれば、普段は定期券やICカードで改札口を通過しているので、久しく自動券売機を使っておらず、機械の前で悩んでしまったというのです。すると、他の人から、そういうときに自分の後ろに人の列があるとすごく焦ってしまうという話も出てきました。新しい機械が苦手な高齢者ならいざ知らず、バリバリの鉄道マンの方々の口から出てきた話ですから、聞いているこちらも苦笑いしてしまいました。

この話でわかるように、利用者が遭遇する場面を実体験すると、自分の問題として捉えていなかった問題に気づくことがあります。百見は一体験にしかずとでも言いましょうか、実体験は、問題点をはっきりと捉えることに大きく貢献してくれます。

疑似体験ツールを使う

自分自身が体験することが難しい事象もあります。例えば、鉄道利用におけるユニバーサルデザインやバリアフリーに取り組む際に、移動制約者の視点で問題点を探索したり、対策の効果を評価したりする場面です。このようなときに、図1や図2のような、高齢者、障害者、妊婦などの身体的な状況を模擬する疑似体験ツールを使う場合があります。疑似体験ツールは、制約の一側面を体感し、その制約の下で生じ得る問題に気づくための道具として有効です。しかし、移動制約者に成り代われるわけではないので、対策の評価を厳密に行うような場面での使用には適していません。

疑似体験ツールの限界を知る

このような書き方をすると、疑似体験ツールに問題があるのではないかと考えてしまう人もいるでしょう。決してそういうことではありません。それらのツールの多くは、制約の一側面を適切に模擬していると考えられますが、その範囲が限定されているのです。例えば、高齢者体験ツールは、姿勢拘束具、視覚制約ゴーグル、聴覚制約耳栓などによって高齢者の身体特性を模擬しています。しかし、心肺機能や脳機能などを模擬しているわけではありません。つまり、若い人が高齢者体験ツールを使った場合、「一定時間行動したときの疲労」や「周囲の情報を入手し、それをもとに何かを判断すること」などについては、本当の高齢者と模擬高齢者の間に大きな差が生じてしまいます。言い換えれば、本当の高齢者が感じている負担の程度や困難さを体験していないことになります。このような点から、これらのツールを厳密な評価の場面で使うのは適当ではないと考えることができるのです。模擬できている範囲を理解し、適切な使い方をする必要があります。

疑似体験ツールを使うときには、模擬対象である本当の利用者にも参加してもらい、自分の感覚と本当の利用者の感覚を比較すると良いでしょう。そうすることでツールの限界がわかってきます。

「疑似体験で問題に気づき、実体験(実利用者)で評価する」という使い分けをおすすめします。

図1 高齢者体験ツールの一例

図2 白内障を体験するツールの一例

(人間工学 藤浪 浩平)

お父さんのストレス講座 - ソーシャルスキルを磨く -

ソーシャルスキルとは

ビジネス書で、最近よく目にするようになったフレーズに、「スキルを磨く」、「スキルアップを目指す」などという表現があります。スキル(skill)という用語は、一般的には技術や技能全般を意味しますが、ここでいうスキルとは、特に仕事上の技術や技能、いわゆるビジネススキルのことを指しています。心理学の分野で近年注目が集められているスキルに、ソーシャルスキルと呼ばれる概念があります。ソーシャルスキルとは、対人関係において、適切な交流を行うことのできる技術のことを意味します。

どう伝えれば人は動いてくれるのか

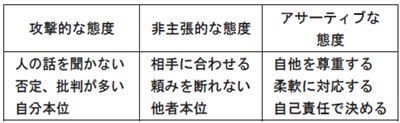

ソーシャルスキルを磨く具体的方法のひとつに、アサーティブな態度を身につけるという方法があります。アサーティブな態度とは、「相手の立場を損ねることなく、自分自身の立場も尊重し、意見を表明する」態度を指します。指示待ちに見える部下から、「どうしたら良いですか?」と尋ねられた時の、自己表現に関する3つのタイプを、以下に紹介します。(1)攻撃的な態度:自分で考える努力が足りないと考え、「それくらい自分で考えなさい」と厳しく指導する。(2)非主張的な態度:やり方を丁寧に教えるが、「自分が若い頃は、先輩のやり方を見て覚えたものだ」と、内心不満を募らせる。(3)アサーティブな態度:「私は、あなたに解決方法を考えて欲しいと思っている。どんなに小さな案でもいいので、まずは出して欲しい」と率直に伝える。

以下の表は、自己表現に関する3つのタイプについて、その特徴例を示したものです。

表 自己表現の3つのタイプの特徴例

日本人には難しい?アサーティブな伝え方

己の損得を二の次として、他者のために尽くすという自己犠牲の精神は、日本人の美徳として我が国の風土に長らく根づいて来たものです。このような文化の中でアサーティブであることは、我々にとってなじみの薄い態度であるばかりか、自己中心的にさえ感じられるかもしれません。

これを、少し視点を変えて、アサーティブな態度がWin-Winの関係を築くと考えれば、他者を立てるという従来の利得に加え、自分自身の考えも表明することができ、相対的により多くの人の意見が尊重されることになります。

断るばかりがアサーティブではない

アサーティブな態度に関わるトピックを取り上げたビジネス書では、「飲み会の誘いをアサーティブに断る方法」などと、相手の要求を断る場面を想定したものが多くを占めています。しかし、アサーティブな態度とは、なにも断る場面にだけ発揮されるものではありません。仕事上、どうしても断れないことは引き受けなければなりませんが、この場合、主体的に自ら納得して引き受けるということが、アサーティブな態度であると言えるのです。アサーティブな態度の基本は、自ら決めることができ、また、自ら決めたことに責任を持つということです。

出来ないことは、今学び直せば良い

アサーティブな態度で臨むということに若干の難しさを感じられる方は、「普段の自分のスタイルと違うので、こんな風にはうまくできないだろう」という感想を持たれているかもしれません。

ソーシャルスキルという概念の持つ真髄は、生まれながらに備わっている力ではなく、後天的に、すなわち学習によって誰もが獲得可能であるという点にあります。

我々が日常的に言う「学習」にしても、新しい知識や技術を何度も反復することで身にしみ込むことを考えれば、ソーシャルスキルの習得も、繰り返し実践することで自分のスタイルとなって定着すると言えます。

(人間工学 鈴木 綾子)