成功事例を活用した安全教育

失敗から学ぶ安全

現場で働く人の安全意識を向上させ、必要な知識を効果的に周知するため、実際に発生した事故事例を基にした教育訓練が実施されています。

この教育訓練の根底には、安全とは危険な事象が発生しないことであり、安全性を高めるには、危険な事象の原因となるエラーや違反を明らかにしたうえで、その一つ一つに対策を打ち、エラーや違反を防止すればよい、という考え方があると思います。この考え方に則れば、失敗事例を集め、事故分析により原因を明らかにし、原因全てに対策を打てばよいことになります。

失敗事例による安全教育の落とし穴

ただ、失敗事例は、数多くの事象の中のわずかな割合であることが問題です。

滅多にない事象を教材としているため、自分には関係ないと考える可能性があります。また、他者の失敗事例は環境・状況の影響では無く、失敗した人の特性によるものであり、自分には関係の無いものだと考えてしまいがちです。そのため、せっかくの教材が有効に活用できない場合があります。

また、事例の収集のしにくさも問題となります。そもそも発生件数の少ない失敗事例の中から、教材として活用出来るものを選別しようとすると、活用可能な事例はより少なくなってしまいます。

成功から学ぶ安全

一方、安全とは単に危険な事象が発生していない状態に加えて、組織や作業者が将来的に発生しうる様々な事態への高い対応力を持つことであり、安全性を高めるには、多様な変化があっても成功する能力を高めれば良いという考え方が広まりつつあります。この考え方に則れば、多様な日々の業務の成功事例を検討し、なぜ成功できたのかを明らかにし、その要因を教育することで安全性が向上することになります。

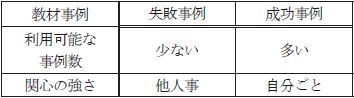

日常の業務を、多様な状況に対応した成功事例と捉え、その成功事例を活用して教育訓練手法を行う場合、活用できる事例は、失敗事例のみを使用する場合に比べて飛躍的に増加します。また、成功事例は自分と関連付けやすい傾向があるため、成功事例を使った教育訓練は自分ごととして捉える傾向が高まります(表1)。

成功事例による安全教育-安全報告の事例-

もちろん、失敗事例による教育が悪いわけではありません。失敗事例は作業時の危機感を高め、危険感受性を向上させる働きがあります。それぞれの教材事例が有効にはたらく事象や場面を意識して活用することで、効果的な教育訓練が可能です。また、同一の状況における失敗事例と成功事例の両方を紹介することで、より効果的な教育も可能です。

鉄道総研では、単独作業下において発生した過失を、自主的に報告できるよう支援する教育訓練手法の開発に取り組みました。自主的に報告することを「成功事例」、報告できないことを「失敗事例」として捉え、報告が出来た「成功事例」を教育教材として活用した教育訓練手法を提案しています。この手法では、まず報告の一般的な失敗事例を概説し、次に身近な成功事例を紹介し、なぜ報告をしようと考えたのかについて、報告者の考え方を説明します。たとえば、自分が黙っていると同僚の迷惑になると思った、ということです。さらにこの考え方と、研究で明らかになった「報告を促進する心理要因」との関連を解説します。最後に、小グループで同僚の視点や、お客さまの視点からも考えた報告のメリットとデメリットについて自由に話し合ってもらいます。これにより、成功事例の報告者と同じ考え方を持てるように支援します。以上の教育訓練により、同じような場面に遭遇した際、自分は報告しようと判断が出来るようになることが期待されます。

おわりに

安全教育は失敗を教訓にすることが多いですが、日々の業務を「なぜ失敗したか」、と問うだけでは無く、「なぜ出来たのか」、という視点から見直すことで、安全性の向上に寄与する色々な要因が見えてくるのではないでしょうか。

- 表1 失敗事例教育と成功事例教育

(安全心理グループ 北村康宏)

安全や効率の向上にもユニバーサルデザイン

はじめに

ユニバーサルデザイン(UD)の考え方は、自分自身が車いすの利用者でもあったロナルド・メイス氏によって提唱されました。提唱されたのは、今から30年前の1985年のことでした。日本では、10年ほど遅れて1990年代の中頃から広く知られるようになり、鉄道総研でも、この時期にUDという単語が使われ始めました。高齢化の進展や障害者の社会進出と関連付けて解説されることが多いので、高齢者や障害者に対する福祉の考え方として理解している人も少なくないでしょう。

UDの7原則

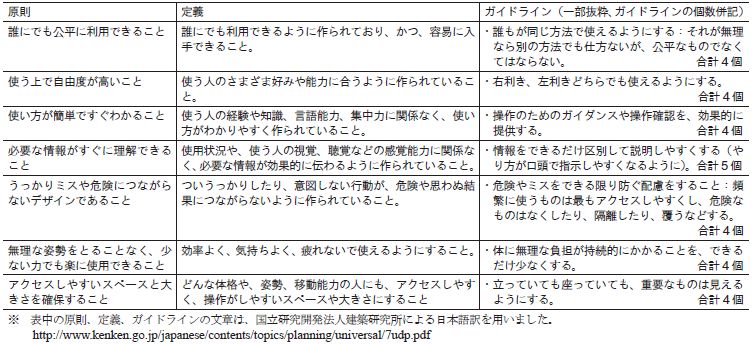

UDは「デザインの改変や特別仕様のデザインを必要とせず、できるだけ多くの人にとって利用可能な製品や環境をデザインすること」と定義されています。この定義については、読者の皆さんも、どこかで聞いたり読んだりしたことがあるのではないでしょうか。しかし、この定義の下に、29個のガイドラインを伴う7個の原則があることをご存知の人は多くないでしょう。紙面の制約があるので、表1に7原則と一部の指針を記載します。

安全性や効率の向上の検討に

表1の7原則を眺めてみると、特に3番目以降は、人間工学における基本的で汎用性の高い考え方と言えます。これらの考え方は、作業の安全性を向上させることを考えたり、仕事の効率を向上させることを考えたりする際にも使えます。

例えば、仕事の経験が浅い社員、身長が低くて力が弱い女性社員、腰痛持ちで作業姿勢に制約がある社員などにもフィットするように、作業のやり方や作業環境などをデザインしたとしましょう。それによって実現されたものは、その他大勢の社員にとっては、より余裕がある作業のやり方や作業環境が提供されたことと同等であり、安全や効率に関する余裕部分が増えたものと考えられます。

上記のデザイン過程で、UD7原則をチェックリストとして使うことができます。この場合、7原則だけでも計画はできますが、表1のように、7原則の下に計画の対象となる作業に対応した具体的な項目を追加すると、より使いやすくなるでしょう。

おわりに

ロナルド・メイス氏は建築分野の専門家だったので、UDの7原則や29個のガイドラインは建築寄りの性質であるという指摘もあります。一方で、建築以外の分野、例えば、家電製品や生活用品の設計などにおいても、原則や指針を当該分野に合う形に変えて活用しています。同様に、本来の使い方とは異なるかもしれませんが、根幹となる考え方を活かしながら、チェックリストのような形で活用するのも、うまい使い方と言えるのではないでしょうか。

- 表1 ユニバーサルデザインの7原則と29個のガイドライン(一部抜粋)

(人間工学グループ 藤浪浩平)

運転士支援に向けた生理データの活用

はじめに

近年は様々なセンサの小型化・高性能化が飛躍的に進んでいます。生理計測も例外ではありません。健康管理をうたう腕時計型の機器なども発売されていますし、自動車分野でも、様々なドライバーセンシングの研究開発が進められています。

多くの命を預かる鉄道運転士が、良好な心身状態で運転業務を行うことは、非常に大切なことです。しかし、運転士も人間ですから、体調不良や疲れ、心配事などで注意が散漫になったり、異常時に遭遇して慌てたりすることもあります。そのようないざというときに頼りになり、普段は邪魔にならない運転士支援システムの開発を目指して研究を進めています。

生理的な変化で状態を検知する

運転士の状態検知の方法はいくつかありますが、その有力候補の1つが生理的な変化です。

生理データを活用する主な利点は、以下です。

①本人も気づいていない変化を捉えられる

②運転作業を支障せずに連続測定できる

③画像や音声より測定される側の抵抗感が少ない

④一時的な変化だけでなく健康管理にも活用できる

例えば、心臓の拍動(ドキドキ)は、興奮や緊張、リラックスの程度によって速さが変わるため、緊張状態かどうかの手掛かりになります。呼吸も、「息をのむ」や「溜息をつく」などの表現があるように、心理状態を把握するのに有効な生理量です。これまでは、センサを直接体に貼ったり巻いたりしなければ正確に測定できませんでしたが、近年、座席の背もたれやハンドルにセンサを埋め込めば、座るだけで心臓の拍動が測れる可能性がでてきました。運転中の呼吸も、実は、心臓の拍動リズムから推定できる可能性があるのです。

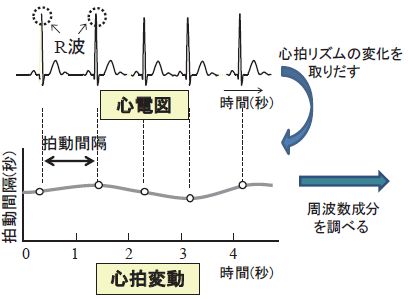

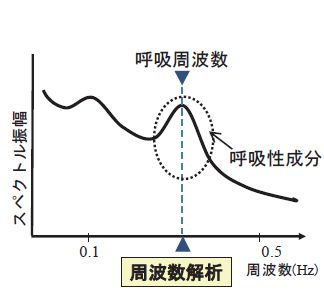

拍動から呼吸を推定する方法は、少しややこしいので簡単に説明します。心電図の波形には、心臓が拍動するたび、とげのようなピーク(R波)が出ます(図1の上)。このR波の間隔(拍動間隔)の変化(心拍変動HRV)を周波数分析という処理をすることで、図2のように、呼吸性成分(呼吸数を反映したもの)を捉えることができるのです。私達は現在、運転作業中の心拍変化から実際の呼吸リズムを推定する方法を検討しています。

おわりに

座るだけで心拍や呼吸などの変化を捉えられれば、過度の緊張や覚醒レベルの低下が簡便に把握できるようになるでしょう。また、測定データを個人端末に自動転送して蓄積すれば、状態推定の精度も高まり、一過性の変化だけでなく、その方の健康管理にも役立てることができます。今後も、最新のセンシング技術と生理心理学の融合により、運転士に負担をかけずデータを取得・分析し、運転士を支援するシステムの開発を目指していきます。

図1 心電図波形と心拍変動HRVの関係

図2 HRVの周波数解析例

(人間工学グループ 中川千鶴)

踏切警報音の音色

カンカンカン…という踏切の警報音が現在のようになった経緯はどのようなものでしょうか。踏切全体の歴史はRRR(http://www.rtri.or.jp/publish/rrr/2014/rrr01.html, RRR 2014年1月号 鉄道技術 来し方行く末「踏切警報機・遮断器」http://bunken.rtri.or.jp/doc/fileDown.jsp?RairacID=0004005981)に紹介されていますが、音についてはあまり記載がないので、警報音の変遷の1例として調べてみました。

カンカンカン…の始まり

初期の踏切は、看手が門扉を開閉するもので、警報機はありませんでした。自動車の増加とともに事故が増え、大正12年(1923年)から鉄道省で警報機の仕様が検討されました。米国U.S.S.社の普及品と、それを参考に鉄道総研の前身である大臣官房研究所が作成したもので検討が行われ、視覚についてはランプが左右交互に明滅する閃光式が採用されました。音についてはいずれもゴングを叩く電鈴式でした。これが踏切警報音の始まりです。その後、釣鐘型の電鐘も登場しました。仕様統一のため、昭和5年(1930年)に、米国の2社と国内メーカーのものを各地に設置して実地試験が行われ、米国U.S.S.社式に統一されました。さらに、信号保安協会の前身である信号会による検討の結果、踏切警報機の標準が提案されました。

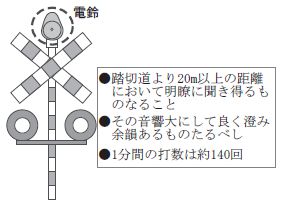

図1はその付図を元に作成した当時の警報機の模式図です。点線で囲まれた部分には、U.S.S社製品によく似た電鈴が描かれています。20m以上離れて聞こえる、澄んで余韻のある音、打数は1分間に約140回、と記載されています。音の高さの記載はありませんが、現存するU.S.S.社製の踏切警報音をインターネット上で聴いてみると、キンキンキン…という高い音(約3kHz)でした。国内に残る電鈴式の警報音もほぼ同じ高さであることから、最初期の警報音は、現在の主流よりも甲高い音であったと推察されます。図1の点線内が電鐘のものは、後に電子音化のモデルとなったものが約900Hzであったことや、現存のもので約730Hzのものがあることなどから、電鈴よりも低い音が多かったと推察されます。

電子音化

警報音は、事故防止のために必要とされる一方で、当初から、うるさいという苦情がありました。住宅や列車本数が増えるにつれて苦情は大きくなり、電鐘にテープをはって減音する、打撃力を調節して音量を変えるなどの工夫が記録に残っています。機械式の電鈴や電鐘は、音が四方に鳴り響くという騒音問題に加え、接点の焼損や可動部の摩耗など保守上の問題もありました。そこで、昭和37年(1962年)に、指向性があって保守も容易なスピーカー式が開発され、現在はほぼ電子音に置き換わっています。

電子音の開発は、既存の電鐘に似せるため、電鐘の波形分析結果を下敷きにして行われました。聴きやすく踏切にふさわしい音とすること、金属特有の音色を出すことに苦労したそうです。製品化されたものは約700Hzでした。旧国鉄では、昭和39年に電子音を規格に採用し、その後の改定で音の高さを700Hz±15Hzと750Hz±15Hz 、鳴動回数が130回±5回/分に統一しました。和音であるため、故障で一方の音が鳴らなくても音色の違いで気づきやすいと解説されています。700Hzと750Hzの比は、音楽で言う半音違い(短2度)の関係にほぼ相当し、濁った感じの不協和音となります。これは旧国鉄の規格ですので、事業者や場所によって音の高さやテンポはさまざまです。

おわりに

輸入品の採用、国産、標準化、激増、電子音化という流れがあることがわかりました。音の高さやテンポのバリエーションの由来について引き続き調べてみたいと思います。

図1 踏切警報機(踏切警報機基準1)を元に作成)

参考文献

1) 調査会踏切警報機仕様書委員会:踏切警報機基準,信号,pp.368-372,第12巻6号,1939

2) 民鉄めぐり西武鉄道線,信号保安,pp.579-582,1963

(人間工学グループ 斎藤綾乃)