失念を防ぐ ―先取喚呼―

先取喚呼とは

人間科学ニュース(2016年1月号)において、失念防止やぼんやり防止に有効な先取喚呼を紹介させて頂きました。今回はそのやり方について考えていきたいと思います。

先取喚呼とは、重要な情報や忘れてはいけない情報等を声に出しながら運転する方法です。発祥はイギリスであり、主に停止信号の存在を失念することによる信号冒進を防ぐ目的で開発され、RTC(Risk Triggered Commentary driving)と呼ばれています。

日本の鉄道においては、ATS等の保安装置により信号冒進の件数は少ないですが、失念が原因のエラー(例えば、速度超過など)は、度々生じています。そのため、日本の鉄道においても、先取喚呼は有効であると考えています。

先取喚呼のやり方

それでは、有効な先取喚呼のやり方はどのようなものでしょうか。いつ、どの程度の頻度で、どのような文言を言えば良いのでしょうか。実は、やり方について明確に決められたものは現在のところありません。イギリスでも運転士が思い思いの時に思い思いなことを喚呼して運転しています。現在、鉄道総研でもどのようなやり方がよいのかを研究しているところです。

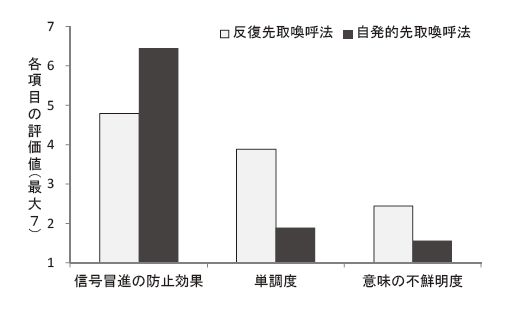

ここでは、やり方のヒントになるような知見を紹介しようと思います。それは、「喚呼をしすぎるとかえってよくない」ということを示す実験結果です。これは鉄道総研とイギリスの鉄道安全標準化機構(RSSB:Rail Safety and Standards Board)との共同研究の中で行われました。列車運転シミュレータを使用した実験で、被験者はイギリスの運転士でした。彼らには2通りの方法でシミュレータ上のルートを運転してもらいました。1つは、運転している間ずっと停止信号について喚呼してもらう方法で(反復先取喚呼法)、もう1つは停止信号について思いついた時、また被験者が喚呼したいと思った時に喚呼してもらう方法でした(自発的先取喚呼法)。ルートは、注意信号と停止信号の間に駅があり、駅に停車してから出発する間に停止信号の存在を忘れてしまうことに陥りやすいものを採用しました。運転時間は約7分でした。運転士には、各方法で同じルートを運転してもらった後で、それぞれの先取喚呼法についてアンケートに回答していただきました。

そのアンケート結果が図1になります。アンケートにより、信号冒進防止の効果を聞いたところ、ずっと喚呼し続けるよりも自発的に喚呼をした時の方がその効果が高いと評価されました。また、過度に喚呼を反復することで単調度が増加することがないか、また、喚呼している内容が分かりにくくなってしまうことがないかを確認するために、単調度と意味の不鮮明度について聞いたところ、反復先取喚呼法は自発的先取喚呼法よりも単調度が高く、意味の不鮮明度が高く評価される結果となりました。

図1 シミュレータ実験におけるアンケート結果

効果的な先取り喚呼とは

この結果は、喚呼の頻度は高ければよいというものではないことを示しています。

喚呼しすぎることで、疲労がたまったり、喚呼をすることそのものが目的化してしまって、肝心な喚呼内容に注意が向かなくなってしまうことをこの実験結果は物語っています。先取喚呼は、反復する頻度よりも、その喚呼内容に注意を向けながら行うことが重要です。

今回の実験で、自発的先取喚呼法と比較して反復先取喚呼のエラー防止効果が低かったのは、その反復時間の長さにあったかもしれません。反復先取喚呼を7分間以上続けるのは、運転士の負担を考えると長すぎると思いますが、より短い間の反復先取喚呼あれば、運転士にとって先取喚呼が負担になるとは考えにくいと思います。

(安全心理グループ 佐藤 文紀)

運転士の眠気を捉える その2

はじめに

運転士が居眠りまたはそれに近い状態で列車を運転することは、保安装置があるとはいえ、軽視できる問題ではありません。覚醒レベルが大きく低下した場合は、警報等で知らせるなどして、運転士を支援することが望まれます。近年、自動車分野では、画像処理技術等の進展により、眠気を推定する技術の実用化が図られつつありますが、列車運転において適用可能な眠気状態推定システムは実用化されていません。

現在、強い眠気が発生した場合に、警報等を出力して運転士を支援するシステムの研究開発に取り組んでいます(人間科学ニュースNo.195、201)。これは、運転士の顔画像から捉えた目、鼻、口等の顔器官や目の瞬き(目の開き度合や瞬目の持続時間)などの特徴量から、眠気を評価するものです。この基本的な仕組みについては構築しましたが、個人差や環境などの様々な条件に対応可能な、精度の良い眠気評価式や、実際の運転台への取り付けを考慮したシステムの作成には至っていません。

列車運転環境への対応

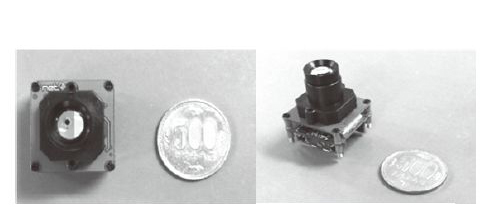

今回、撮影システムの実用化を念頭に、運転台への取り付けのためのサイズ、および画像処理のための取得画像の解像度・フレームレートを考慮して、カメラを選定しました(図1)。また、トンネル、昼夜等の照度変化の影響を受けにくい撮影手法とするため、幅広い照度環境下で顔抽出できるように、赤外線照明の輝度調整を図りました。

列車運転においては、車内外の信号確認や、ダイヤ通りの運転をするために必要な時刻表や時計の確認時に、これらを指差して発話する指差喚呼(指差し確認)を行っています。この指差喚呼時に、腕によって顔が少しの間だけ隠れることがあっても、目、鼻、口などの顔器官の特徴量などが抽出できる必要があります。今回、このような状態でも対応可能なプログラムを試作しました。腕などの遮蔽物によって顔の一部が短時間(2~3秒)、隠れた場合においても特徴量の抽出ができることを確認しました(図2)。

また、運転士が前方監視と速度計等の確認を、交互に連続的に行うケースで、目の注視点が、素早くかつ大きく移動している場合に、特徴量の捕捉が追いつかないことがありました。現在、このような場合でも適切にデータ取得ができるように、併せて検討しています。

図1 運転台への取り付けを考慮したカメラ

(左:正面から、右:斜め上から)

図2 顔器官特徴量の抽出結果例

(左:通常時,右:遮蔽物あり)

個人差への対応

人の目のかたちには、いわゆる‘ぱっちりした目’や‘細い目’など、個人により違いがあります。目の開き度合を示す開眼度や、この開眼度がある一定の値以下となった状態、つまり閉眼状態を正しく捉えるには、これらの個人差に影響されないようにする必要があります。このため、運転士ごとに、時間変化に応じて眼の開閉状態を学習し、平均値と標準偏差を用いて値を標準化しています。これにより、例えば目の細い人でも、基準値に対する相対値としての開眼度算出や閉眼判定が可能となります。

また、運転士の顔の違いを考慮したパラメータ設定をするために、画像解析による個人認証手法を適用する方法についても検討しています。この手法については、個人の顔状態(表情)に変化があっても、安定して認証できることや、登録していない人物が誤って認証されることがないことを確認しました。

今後は、眼鏡を装着している人についても適切にデータが取得できるように検討していきます。

実環境での検討

以上は、実験室内での検討事項でしたが、実環境では、西日を受ける場合など、更に多様な光条件下に置かれるため、これらについても対応を図る必要があります。また、システム検討のため、鉄道総研内の試験線などを用いた試験も実施する予定です。

(人間工学グループ 水上 直樹)

不安全行動の危なさを認識させるためには

私達は、ルール違反などの不安全行動を防ぐための方法についての研究を行っています。人間科学ニュースNo.202(2016年3月号)で紹介したように、不安全行動を減らすためには、「この行動をしても得しない」という認識や「この行動をしたら危ない」という認識を高めることが有効です。

今回は、「この行動をしたら危ない」という認識を高めるための方法について、考えてみます。

不安全行動に関する調査

私達は、「歩きスマホ」「車での赤信号無視」「車での踏切直前横断」の3種類の不安全行動を例に、鉄道利用者を対象にインターネット調査を行いました。

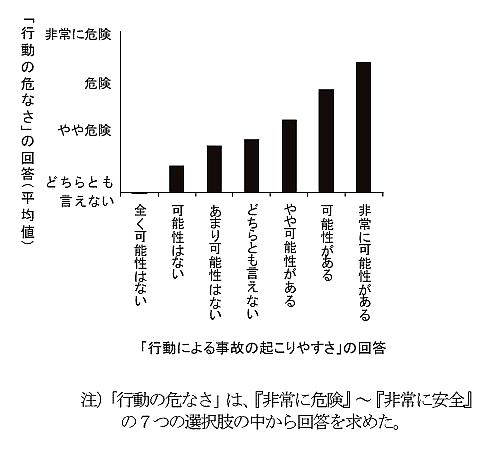

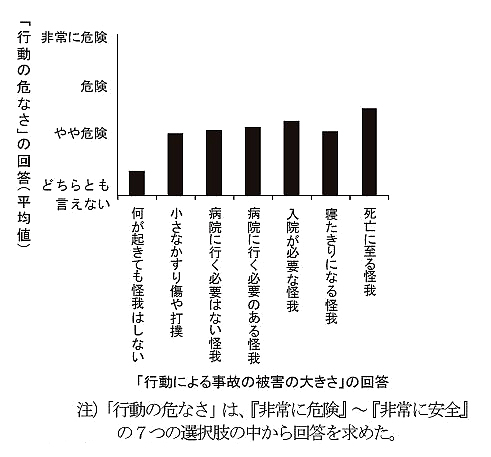

一般に、危なさ(リスク)の評価は、「事故の起こりやすさ」と「事故の被害の大きさ」の組合せで表されます。そこで、以下の2つの仮説をたてました。

仮説①:「この行動をしたら事故が起こりうる」と思うほど、「この行動をしたら危ない」と思う。

仮説②:「この行動により事故が起きたら、大きな被害になる」と思うほど、「この行動をしたら危ない」と思う。

図1は、仮説①を検討した結果です。横軸は、「事故の起こりやすさ」についての回答で、縦軸は「行動の危なさ」についての回答です。グラフは右肩上がりで、「この行動をしたら事故が起こりうる」と思う人ほど、「この行動をしたら危ない」と思っており、仮説①の関係性が見られました。

図2は、仮説②を検討した結果です。横軸は、「事故の被害の大きさ」についての回答で、縦軸は「行動の危なさ」についての回答です。グラフは全体としては右肩上がりですが、「この行動により事故が起きたら、大きな被害になる」と思う人ほど、「この行動をしたら危ない」と思うという仮説②の関係性は、今回はそれほど強くは見られませんでした。

図1 「事故の起こりやすさ」と「行動の危なさ」の関係

図2 「事故の被害の大きさ」と「行動の危なさ」の関係

不安全行動の危なさを認識させる方法

今回の調査結果からは、「この行動をしたら危ない」という認識を高めるためには、「この行動により事故が起きたら、大きな被害になる」と思うよりも、「この行動をしたら事故が起こりうる」と思う方が有効であると考えられます。

例えば、「事故が起きたら大きな被害になる」と分かっていても、「でも事故は起きない」と思っていると、不安全行動の危なさを認識することができない可能性があるのです。

ただし、今回対象とした鉄道利用者の不安全行動と鉄道従事員の不安全行動では、事故の被害の大きさや起こりやすさ等が異なる場合もあります。今回の調査結果を参考にしながら、「この行動をしたら事故が起こりうる」という認識を高めるための具体的方法について、検討を行っているところです。有効な方法が得られましたら、また紹介します。

参考文献

村越ら:不安全行動の危険性評価の規定因に関する研究,第57回日本社会心理学会,2016

(安全性解析グループ 村越 暁子)

ニホンジカの個体数と事故件数

はじめに

近年、ニホンジカの生息数が急速に増加し、生息域が拡大しています。このために、生態系、農林業等に深刻な被害を及ぼしています。この様な状況を鑑みて、環境省と農林水産省は「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」を取りまとめ、ニホンジカの個体数を平成35年度までに、平成24年度と比較して、半減する目標を設定しました。平成26年5月30日に公布された改正鳥獣法では、集中的かつ広域的に管理を図る必要がある「指定管理鳥獣」として、ニホンジカ及びイノシシが指定されました。また、都道府県等が主体となって捕獲を行う「指定管理鳥獣捕獲等事業」が創設され、指定管理鳥獣の個体数管理への貢献が期待されています。

生息域の調査と個体数の推定

環境省の調査によると、ニホンジカの生息分布域は国土の約6割に達し、昭和53年から平成26年の間におよそ2.5倍に拡大しています。特に、北海道・東北・北陸において急速に分布が拡大しています。造林や草地造成などによるえさ場の増加や農山村の過疎化等によって発生した耕作放棄地への進出などが理由として考えられます。

平成24年度末時点での個体数の推定は、統計手法を用いて行われ、北海道を除く全国の個体数はおよそ249万頭と推定されました(北海道の推定個体数は北海道独自の調査よりおよそ59万頭と推定)。この調査では、平成24年度末の捕獲率(約12.9%)を維持した場合には、平成35年度末の推定個体数(北海道を除く)はおよそ1.6倍の402万頭にまで増加するとの将来予測を行っています(表1)。

環境省は「平成35年度までに半減」するという目標を掲げていますが、これを達成するためには毎年の捕獲率を2倍以上に引き上げる必要があります。都府県ごとの将来予測結果も示されていますので1)、近隣県の状況を確認することが出来ます。

- 表1 捕獲率と平成35年度推定個体数との対比

個体数と鉄道の支障事故件数の関係について

北海道にはニホンジカの亜種、エゾシカが生息しています。北海道庁によると、エゾシカの推定頭数は平成14年には38万頭でしたが、8年後の平成22年までにおよそ1.7倍の63万頭に増加し、平成26年には48万頭にまで減少しました。捕獲を強化した成果が現れた結果ですが、平成14年から平成25年までの捕獲数はおよそ111万6千頭あまりでした。

一方、エゾシカが関連する北海道内の鉄道の支障事故件数は、平成14年度は746件でしたが、平成24年度にはおよそ3.8倍の2858件に増加し、その後は減少し、平成26年は2493件でした。減少はしたものの、平成14年度と比較するとおよそ3.3倍の件数が発生しており、エゾシカ推定生息数が1.3倍に抑えられているのに比べて高いことが分かります。近年のデータでは、平成23年度のエゾシカ推定生息数は62万頭で事故は2619件でしたが、平成26年度には48万頭で2493件になりました。生息頭数はおよそ23%減少しましたが、事故件数はおよそ5%の減少に留まっています。

この理由としては、前述の環境省の調査より示された生息域の拡大が影響していると考えられます。生息域の拡大により、シカが人間の生活域に出没する機会が増え、その結果、事故が増加している可能性が示唆されます。これらのことから、第一にシカの頭数を削減する努力が必要なのですが、それに加えて、人間の活動が活発な地域へのシカの侵入を防ぐ方策があわせて必要になると考えられます。

おわりに

今後のニホンジカの生息数増加と生息域の拡大による交通機関への影響が心配されます。国や自治体の取り組みに注目し、生息頭数と事故件数との関係について検討し、対策に役立てていきたいと思います。

参考文献

1)環境省:甚大な被害を及ぼしている鳥獣の生息状況等緊急調査事業(平成26年度)

(生物工学グループ 志村 稔)

ノロウィルスにもアルコール系消毒剤

今回は、ノロウィルス対策には手洗いが重要な点と一部のアルコール系消毒薬がノロウィルスの不活化に有効であると認められたことについて、簡単にご紹介したいと思います。

ヒトの手を介し感染する

ノロウィルスによる食中毒患者数は、全食中毒患者数の約半数を占める等、公衆衛生上非常に問題となっています。ではノロウィルスはどのように感染が拡大していくのでしょうか?

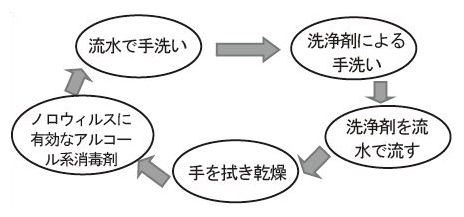

ノロウィルスも他の食中毒原因微生物と同様に直接的又は間接的にヒトの手を介して体内に取り込まれ感染します。ヒトの手は病原微生物の運び屋なのです。ですから非常に基本的なことですが、日常の手洗いにより手に一時的についた病原菌を落とすことが大変重要になってきます。衛生的手洗いに関する資料1)によると、手洗いにはその目的に応じて、①汚れを落とす②一時的に付着した菌を落とす③手術時:常在菌までそぎ落とす、の3ランクに分けられています。健康な人の手には微生物が常在していますが、食中毒を起こす病原微生物は常在していないため、日常生活では、①②の手洗いを励行することが重要と考えます。意識して手洗いを行えば、一時的に付着した病原菌もある程度は落とせるということです。

ノロウィルスの消毒剤

ノロウィルスの不活化に有効な消毒剤の種類は少なく、今までは次亜塩素酸ナトリウムが有効とされていました。これは一般的に家庭用液体漂白剤や、殺菌剤として使われています。しかし、次亜塩素酸ナトリウムは、人の皮膚に対する刺激が強かったり、金属に対する腐食作用、または家具に対する変色作用等があったり、実際の利用にあたり問題がありました。一方、これまで一般的なアルコール系消毒剤として知られているエタノールは、ノロウィルスに対する十分な不活化効果を示さないと報告されていました。そのため、「ノロウィルス対策には次亜塩素酸ナトリウムしか有効でない」という認識が広まってしまいました。

ところが最近、アルコール系消毒剤に添加剤を加えpH調整した、ウィルスに対する不活化能を高めた消毒剤が登場してきました。厚生労働省からの「平成27年度ノロウィルスの不活化条件に関する調査報告書」には、次亜塩素酸系消毒剤とアルコール系消毒剤の、ウィルス不活化効果についての調査結果が報告されています。試験の結果、塩素系消毒剤では、10種類中7種類、アルコール系消毒剤では11種類中7種類のウィルスに対する不活化効果が認められ、「エタノール系消毒剤は、手洗い後の消毒や調理場などの比較的清浄な環境において、有効性を示す製品を選択し、正しい使用法で用いることが重要である。」と報告されました。

有効なアルコール系消毒剤の利用

以上の結果をうけて、厚生労働省は、「大量調理施設衛生管理マニュアル」をこの7月に改正しています。なお、資料中では、ウィルスに対する不活化能力は、その効果が十分に発揮できるよう事前の汚物撤去が重要であるとも記載しています。

これまで塩素系消毒剤しか有効でないと考えられていたノロウィルス対策ですが、手洗い後の消毒に使用可能なアルコール系消毒剤が対策案の1つに加わったことから、鉄道現場でもアルコール系消毒剤を用意しておくと、心配な時に気軽に消毒する機会が増え、最終的には2次汚染・感染を抑えることにつながるのではないでしょうか。

図1 日常における衛生的な手洗いイメージ図

参考文献

1)食中毒予防のための衛生的な手洗いについて

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000090171.pdf

(生物工学グループ 川﨑 たまみ)