短いき裂と摩耗の競合を考慮したレール傷評価法

1.はじめに

近年、曲線半径の比較的大きな区間の外軌で、熱処理レールのゲージコーナ部にきしみ割れやゲージコーナき裂と呼ばれる損傷の発生が報告されています。これらの損傷を抑制するための最適なレール材の選定や、対策法の検討のため、短いき裂の発生・進展と摩耗の競合を考慮したレール損傷評価法の開発を進めています。

2.レール損傷評価法の概要

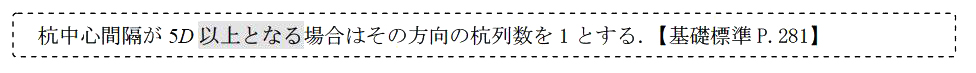

レール損傷評価法の概要を図1に示します。

(1) 曲線通過シミュレーション

汎用マルチボディダイナミクス解析ソフトSIMPACKを用い、車両が任意の曲線区間を通過する際のレール/車輪の接触位置、アタック角、軸ばね力を求めます。

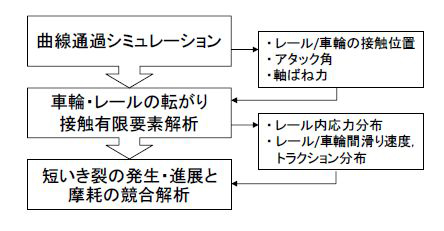

(2) 車輪・レールの転がり接触有限要素解析

図2のように、輪軸とレールを3次元有限要素法でモデル化し、レール上で輪軸を転動させることによって、車輪・レール接触においてレール内部に発生する応力分布、接触領域表面のトラクション分布と滑り速度を求めます。初期の輪軸とレールの相対位置は、(1)で求めたレール/車輪の接触位置とアタック角から決定します。

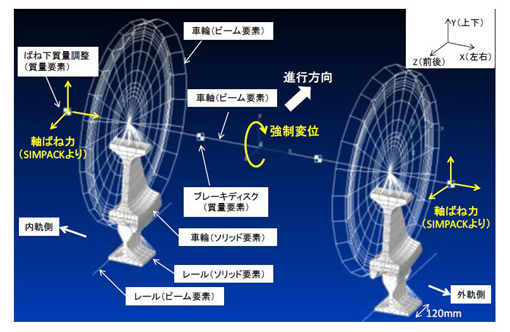

(3) 短いき裂の発生・進展と摩耗の競合解析1)

き裂の進展解析には、鉄道総研が開発した「短いき裂の発生・進展と摩耗の競合モデル」を用いた解析プログラムを使用します。このプログラムでは、解析例(図3)のように、レール表層の断面(まくらぎ方向に垂直な面)内に発生する二次元のき裂の発生・進展を模擬します。き裂は車輪通過ごとに累積される結晶粒のせん断ひずみがある閾値γcに達すると発生するものとし、発生したき裂の進展はHobson則を用いて計算します。それと同時に、レール表面を逐次減少させることで摩耗を模擬します。結晶粒のせん断ひずみとき裂の進展速度は(2)で求めた応力分布より、摩耗量は滑り速度とトラクション分布を基にArchard摩耗モデルを用いてそれぞれ求めます。

図1 レール損傷評価法の概要

図2 転がり接触解析の有限要素モデル

図3 解析例

3.解析例

(1) 解析条件

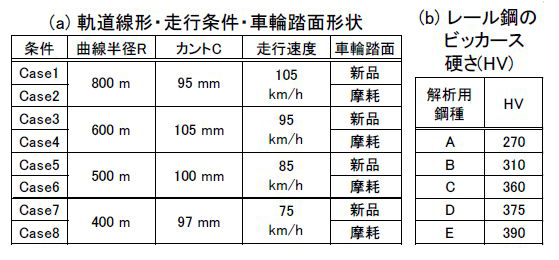

軌道の線形、走行速度、車輪踏面形状を表1(a)、実材料のレール鋼種を想定した解析用鋼材のビッカース硬さを表1(b)に示します。鋼種AおよびBは初析フェライトおよびパーライトを有する材料を、鋼種C、DおよびEはパーライト相のみの材料を想定しています。

(2) 解析結果

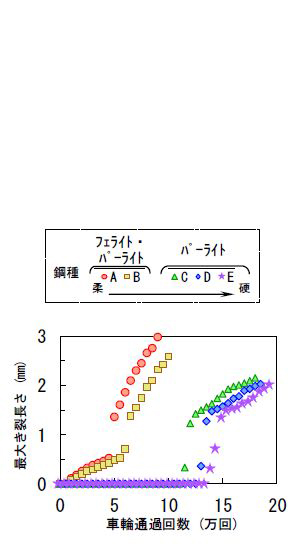

き裂進展解析の結果、全条件の全レール鋼種でき裂が発生し、解析領域外(き裂長さ2-3mm以上)まで進展しました。例としてCase2の結果を図4に示しますが、硬さが大きい鋼種ほど、き裂長さの進展寿命は長くなりました。また、鋼種A,Bでは車輪通過5万回、C、D、Eでは13万回前後で、最大き裂長さが車輪5000回の通過当たり0.2mm以上増加しており、本稿ではこの現象を急進き裂の発生と呼ぶこととし、急進き裂の発生までの車輪通過回数を評価指標とします。

(3) 考察

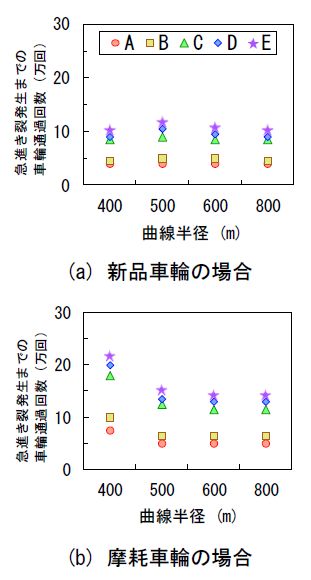

図5は軌道の曲線半径と急進き裂が発生するまでの車輪通過回数の関係です。いずれのレール鋼種でも摩耗形状の車輪の方が急進き裂の発生は遅くなっており、その傾向はR400mで顕著です。これは、作用するせん断応力の違いが影響していると考えられます。急進き裂発生までの車輪通過回数は、全ての解析条件で小さなものから順に鋼種A、B、C、D、Eの順でした。これは、作用するせん断応力が同じ場合、材料が硬いほど累積せん断ひずみが小さくなることによります。フェライト・パーライト複合組織鋼である鋼種AおよびBの急進き裂発生が相対的に早いのは、軟らかい組織である粒界等の初析フェライト相からき裂が早い時期に発生するためです。本解析結果から判断すると、パーライト単一組織鋼でビッカース硬さが硬い鋼種ほどき裂発生寿命が長いことになります。ただし、本解析ではき裂が発生するせん断ひずみγcとひずみ硬化率を鋼種毎に変化させていないため、これらの値が鋼種毎に異なる場合には、解析結果も異なってくる可能性があります。

- 表1 解析条件

図4 最大き裂長さの推移

図5 急進き裂発生までの車輪通過回数

4.おわりに

曲線通過シミュレーション、車輪・レールの転がり接触有限要素解析および短いき裂の発生・進展と摩耗の競合解析から構成されるレール損傷評価法を構築しました。今後は室内試験や現場測定との比較を行い、本法の妥当性を検証して行く予定です。

参考文献

1) 名村明、浦川文寛、谷本啓、中嶋大智:短いき裂の発生・進展と摩耗の競合を考慮したレール損傷評価、鉄道総研報告、Vol.30、No.2、pp.29-34、2016.02

(記事:軌道力学研究室 浦川文寛)

地吹雪を考慮した降雪分布の推定

1.はじめに

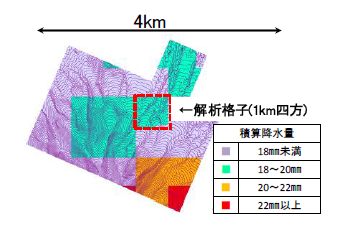

雪崩や吹き溜まり等の雪害には降雪量の多寡が影響するため、これら雪害への対策を検討する際には、鉄道沿線の降雪分布を推定することがあります。現在、得られる降積雪情報としては、約20km間隔で設置されている気象庁のアメダス観測点の情報、また、格子間隔1kmで降水量が得られるレーダーアメダス解析雨量(図1)などがあります。これに対して、雪害対策の検討、例えば、吹き溜まり対策として行う除雪区間(数百mの区間)を効率的に絞りこむためには、沿線の降雪量の多寡を把握する必要があり、このためには、より細かい空間スケールでの降積雪情報が必要と考えられます。

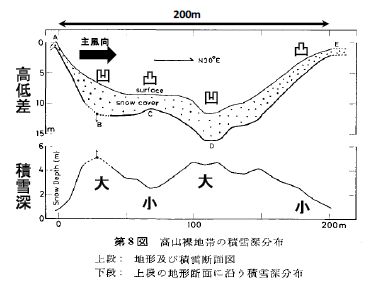

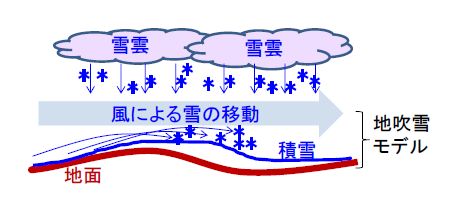

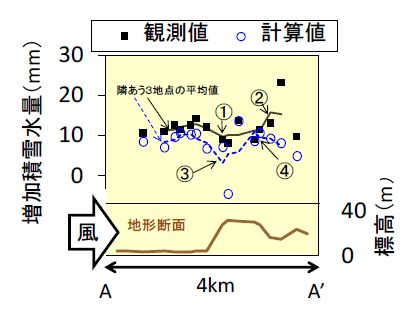

ここで、実際に観測された積雪分布の例1)をみると、主風向に沿った地形の起伏に応じて積雪深の多寡が生じています(図2)。この原因として、尾根の上や凸地形などでは、風が強く雪が吹き払われて削剥が生じるため積雪深が小さくなる一方で、凸地形の風下側や凹部では、風が弱く吹き溜まるため、積雪深が大きかった1)ことが報告されています。このように、細かい空間スケールで降雪分布を推定する場合には、雪粒子が堆積後に風によって移動することを考慮する必要があります。そこで、地形の影響を受けた風による雪の再配分を簡易に推定する方法として、西村ほか(2013)2)が作成した積雪再配分モデルを参考に、3つの気象要素(風向、風速、気温)から簡易に雪の移動量を算出する地吹雪モデルを作成し、この計算結果に上空からもたらされる降水量を加えて、降雪分布を推定する手法を構築しました(図3)。ここでは、本手法の考え方と推定結果について紹介します。

図1 レーダーアメダス解析雨量の解析格子

図2 高山裸地帯の凹地形と積雪深分布

※山田他(1973)1)の図を一部改編

図3 降雪分布の形成過程

2.地吹雪モデルの概要

降雪分布を推定するためには、上空からもたらされる降水量に加えて、地表面付近の風による雪の移動量(地吹雪収支量)を推定する必要があります(図3参照)。ここでは、地吹雪収支量を推定する地吹雪モデルについて紹介します。

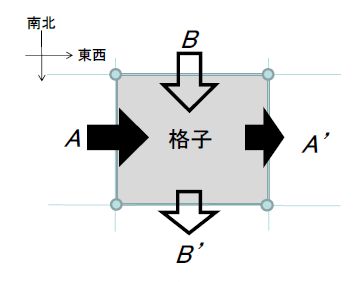

本モデルでは、最初に対象領域内に一定間隔(100m間隔)で格子を配置して、各辺の風速と気温を用いて、各格子間の地吹雪発生の有無を調べます(図4)。地吹雪による雪の移動量は、石狩平野(北海道)における観測から得られた経験式3)にもとづき算出し、各辺を通過する雪の移動量(対象格子に入る量をA(東西方向)、B(南北方向)、対象格子からでる量をA’、B’)の収支から、各格子内の雪の増減を求めました。なお、雪面付近にある雪粒子が移動をはじめる風速は、気温や雪質の影響を受ける3)ことを考慮して、本研究では北海道で観測された吹雪発生時の風速と気温の関係3)から作成した式を用いて、格子間の地吹雪発生の有無を判定しました。

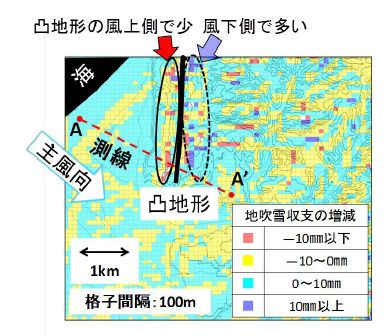

地吹雪モデルによって計算された地吹雪収支量の分布を図5に示します。計算は、計算領域(北海道石狩平野)内の気象観測点で、吹雪が生じたと推定される時間帯(計60時間)を対象に行いました。計算された地吹雪収支量の分布と地形との関係をみると、凸地形の風上側で少なく、風下側で多い傾向がみられ、地形の影響を受けた風による雪の移動の特徴を大まかに再現することができました。

図4 地吹雪モデルの計算イメージ

図5 地吹雪モデルの計算結果

3.降雪分布推定手法による推定結果

本手法による降雪分布の再現性を評価するために、地吹雪モデルによって計算された地吹雪収支量に、上空からもたらされた降水量(レーダーアメダス解析雨量)を加え、観測期間中に増加した積雪水量(積雪が全て融解したときに得られる水量)(mm)を算出し、その値と図5に示す測線に沿った観測値とを比較しました(図6)。観測では、降雪が生じた期間の前後の2回積雪水量を測定し、これらの値から一定期間の積雪水量の増加量(増加積雪水量)を求めました。観測値の分布と地形との関係をみると、過去に観測で得られた積雪深の分布(図2参照)と同様に、①凸地形の風上側で水量が少なく、②背後の凹地形で多い傾向がありました。計算値は、観測値と比べて総じて少なかったものの、計算値と地形との関係をみると、③凸地形の風上側で水量が少なく、④位置が異なるものの凹地形で多い状況がみられ、本手法によって地形の影響を受けて形成される降雪分布を大まかに再現できることがわかりました。

図6 増加積雪水量の比較

(図5のA―A’測線に沿った観測点の値)

4.まとめ

今後、地吹雪モデルの改良や、本手法では考慮していない上空の降雪粒子の移動過程を考慮することで再現性の向上を図り、本手法を用いて気象情報から吹き溜まりが生じやすい区間を推定することや、雪崩の発生する危険性が高い斜面を把握することを行いたいと考えています。

参考文献

1) 山田知充、西村寛、水津重雄、若浜五郎:大雪山旭岳西斜面における積雪の分布の堆積・融雪過程、低温科学物理篇、37、pp.1-12、1979

2) 西村浩一、小松麻美、伊藤陽一、丹治和博、松岡直基:強風域での吹きだまりを考慮した雪崩危険度予測システムの開発、雪氷研究大会(2013・北見)講演要旨集、p56、2013

3) 前野紀一、福田正己:基礎雪氷学講座第Ⅲ巻、雪崩と吹雪、古今書院、2000

(記事:気象防災研究室 宍戸真也)

1柱1杭式ラーメン高架橋における「群杭」の取り扱いについて

1.はじめに

複数の杭を用いた「群杭基礎」は、特に基礎に水平力が作用した場合には、杭間の地盤を介して相互の影響を受けるため、全体の抵抗力を「単杭」の単純な線形和として評価することができません。これを群杭効果(または群杭効率)と呼び、設計上では一般に杭間隔が杭径の5倍未満となる場合にその影響を考慮する必要があるとされています。【平成24年版鉄道構造物等設計標準・同解説基礎構造物(以下、基礎標準)】では設計上の「群杭」としての取り扱いについて記載しておりますが、特に1柱1杭式ラーメン高架橋における群杭の水平地盤反力係数や水平変位の限界値算定用の杭本数Nの取扱いに関する質問がこれまでいくつか寄せられましたので、ご紹介するとともに解説いたします。なお、以下では基礎標準からの抜粋を点線枠または【】に示します。このうち網掛け部は正誤表(鉄道総研HPの「出版物>設計標準に関するお知らせ」に掲載)による修正箇所ですので、ご注意ください。

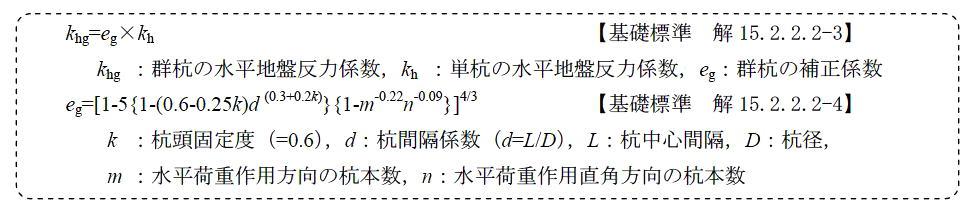

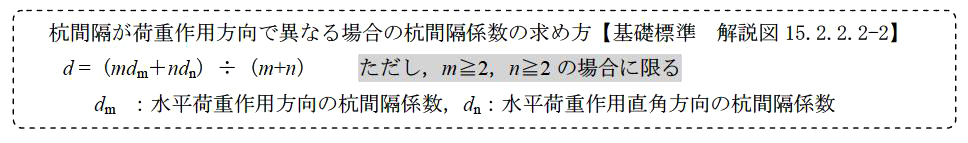

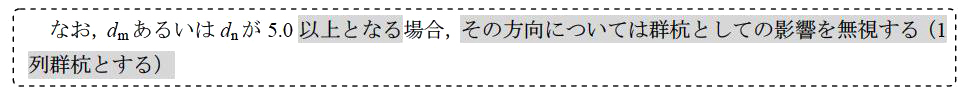

2. 群杭の水平地盤反力係数khg【基礎標準 P.264~266】

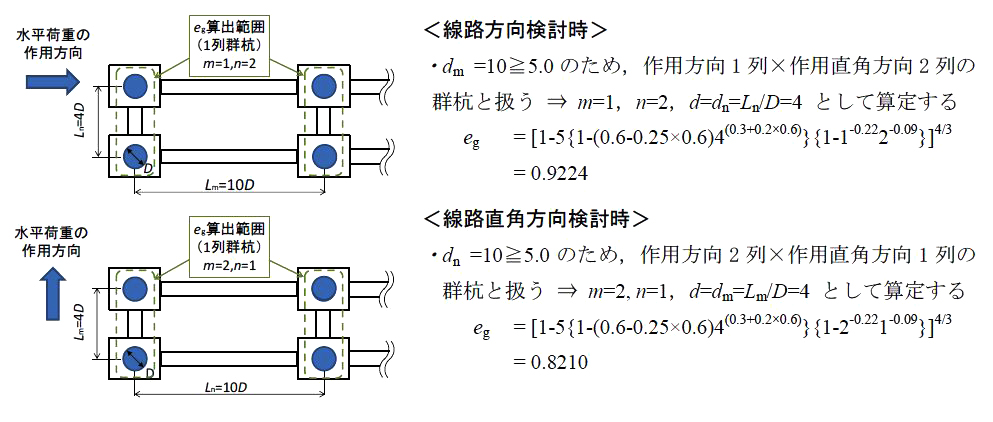

Q:例えば、図1に示すような1柱1杭式ラーメン高架橋(杭径D)で、杭中心間隔Lが線路方向10D、線路直角方向4Dの場合には、線路方向の杭間隔係数dが5.0以上となり、「線路方向については群杭としての影響を無視する」こととなります。このときの具体的な取扱いを教えてください。

A:群杭効果には作用方向の影響と作用直角方向の影響があり、どの方向に対しても杭中心間隔Lが5.0D以上となってはじめて群杭効果がない(eg=1.0)こととなります。図1の条件の場合、線路直角方向にはL<5.0Dとなるため、「線路方向1列、線路直角方向2列の群杭基礎(1列群杭)」と考えて、群杭の補正係数egを算出します。ここでの杭間隔係数dの算出は、1列群杭の場合は【基礎標準解説図15.2.2.2-2】に示される方法が適用外となるため、単純に近い方の杭までの杭中心間距離Lを用いて、d=L/Dとして算定してください(図1の例ではd=4となります)。

図1 群杭の水平地盤反力係数の算定に用いる補正係数egの算定例

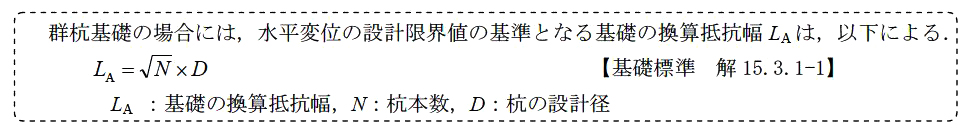

3.水平変位の設計限界値の基準となる基礎の換算抵抗幅LA【基礎標準 P.280~281】

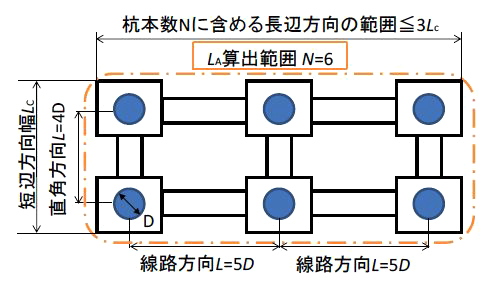

Q:一般的な1柱1杭式のラーメン高架橋で線路方向の杭中心間隔が5D以上となる場合、杭本数Nはどのように考えればよいですか?(群杭の水平地盤反力係数khgの補正係数egの算定時の考え方と同一ですか?)

A:基礎の換算抵抗幅LAは、基礎の水平変位の設計限界値を設定する上で、一体化された群杭基礎から大型基礎の間で設計限界値の連続性を持たせる目的で導入した概念です。よって、各杭が一体となって挙動する構造と判断される場合には、線路方向の杭中心間隔が5D以上となる場合であっても、一体として挙動すると考えられる範囲にある全ての杭をNに含めてもよいこととします。ただし、一体として挙動すると考えられる長辺方向の範囲は、短辺方向幅(図2のLc)の3倍程度を上限値としてよいこととします(この上限値は擁壁等の線状構造物で過大評価となることを避ける目的で【基礎標準P.281】に示されている値です)。この場合、水平地盤反力係数khgの補正係数eg算出時と基礎の換算抵抗幅LA算出時では群杭として一体と考える範囲が異なることにご注意ください。

なお、ここでの「各杭が一体として挙動する構造」とは、例えば部材剛性が比較的高いラーメン高架橋において部材の断面力が最大耐力以下に留まる作用レベルに限って、各杭が一体で挙動するものと判断できるものとします。

図2 換算抵抗幅LAの算出に用いる杭本数Nの算定例

4.おわりに

一般的なラーメン高架橋については線路方向と直角方向で杭中心間隔が大きく異なるため、群杭の取扱いに関する各パラメータ(m、n、d、N等)は実際の挙動を考慮して設計者が適切に設定する必要があります。特に設計プログラム(JR-SNAP、SOIL-JR等)でのこれらの入力には十分にご注意ください。

(記事:基礎・土構造研究室 佐名川太亮)