既設の斜角鋼桁支承部の地震時挙動と耐震評価・対策の考え方

1.はじめに

鋼鉄道橋に大きな被害をもたらした地震の損傷事例を調べると,支承部の損傷数が他の部位に比べて圧倒的に多いです.その中でも特に斜角桁の支承部の損傷割合が直橋に比べて高く,斜角桁の支承部への作用力が直橋に比べて相対的に大きいと考えられます.また,斜角桁は支承部の損傷後に桁全体が回転した事例があるなど,直橋に比べて落橋に対する安全性を十分に検討する必要があります.

そこで,平面骨組モデルを用いた動的解析を実施し,斜角桁の地震時の応答特性を把握しました.また,その結果を踏まえ,斜角桁の耐震評価および対策の考え方(フロー図)を整理しました.

2.斜角桁の地震時挙動

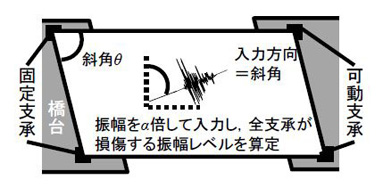

図1に示す単純桁形式の橋梁について,地震応答解析を実施しました.橋梁は支間25mの単線の上路桁(DG),下路桁(TG),複線の下路桁の3種類,斜角θは,45°,60°,75°,90°(直橋)の4種類で検討しました.入力地震動は,耐震設計標準1)のL2地表面設計地震動(G3地盤)のスペクトルⅠ,Ⅱの2種類としました.入力方向は,斜角方向(橋台が変形する方向)とし,振幅をα倍して入力し,全支承が損傷する振幅倍率を算定しました.なお,入力方向については,別途実施した慣性力を漸増載荷させた静的解析より,斜角方向に力が作用した場合に最も低い震度で支承が損傷する,すなわち斜角方向が斜角桁の弱点方向であることを確認したためです.

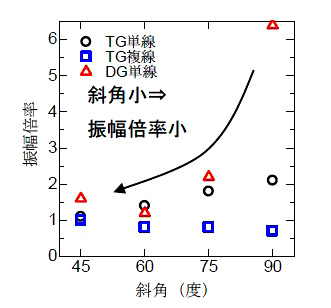

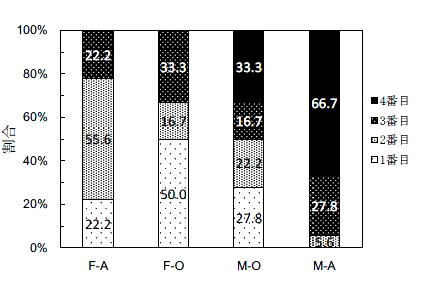

図2に斜角と全支承が損傷する振幅倍率を構造形式ごとに整理しました.ここでは,スペクトルⅡの地震動を入力した場合を例に示します.この図より,斜角が小さいほど,また複線の方が,振幅倍率が小さい,すなわち損傷しやすいことがわかります.続いて,解析した3種類の構造物,直橋を除いた3種類の斜角,2種類の地震動の全ケース(18ケース)について,4つの支承それぞれの損傷順序の割合を図3に整理しました.その結果,固定側鈍角部(F-O)と可動側鈍角部(M-O)を合わせると7割以上のケースで鈍角部が最初に損傷します.一方で,可動側鋭角部(M-A)が最後に損傷する可能性が高いです(7割弱).このように,鈍角部が鋭角部に比較して損傷しやすいと言えます.

図1 斜角桁の地震応答解析の概要

図2 斜角と振幅倍率の関係

図3 支承位置と損傷順序の関係

3.斜角桁の支承部の耐震評価・対策の考え方

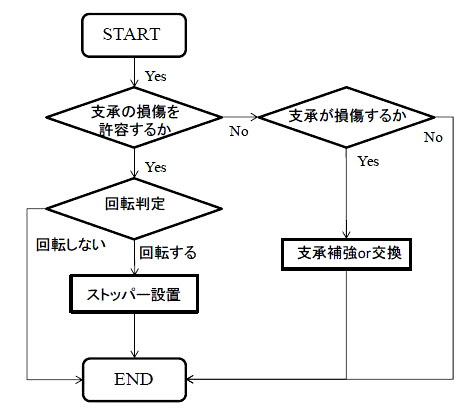

前述の検討を踏まえ,斜角桁の支承部の補強方法の考え方(フロー図)を図4に示し,以下に各項目の考え方の詳細を示します.なお,本フローは斜角桁に特有の事柄のみを示しており,桁座拡幅等の一般的な鋼橋梁についての落橋防止対策の要否は別途検討する必要があります.

①START:支承が損傷しやすい構造条件の鋼橋梁を優先して本検討を開始します.優先度の高低は既往研究や今回の検討より表1のように整理されます.

②支承の損傷を許容するか:対象橋梁の重要度の観点から,桁ずれを許容するか,すなわち支承の損傷を許容するかを判断します.

③支承が損傷するか:②で支承の損傷を許容しない場合は,2.で述べたような動的解析法等によって,支承が損傷するかどうかの評価を行う必要があります.本評価で支承が損傷しないと判定されると,対策不要となります.

④支承補強の要否:③で支承が損傷すると判定されると,支承の補強や,必要に応じて耐荷力のより高い支承への交換を行います.この際,橋台の健全性が十分であることを確認する必要があります.

⑤回転判定:②で支承の損傷を許容する場合は,落橋を防ぐという観点から補強の要否を検討するのが良いです.斜角桁の場合,鋼桁の回転挙動により落橋に至るケースがあるため,幾何学的な関係式 (sin2θ/2)/(b/L) > 1 2)により鋼桁が回転するかどうかを判定します.ここで,θ:斜角,b:鋼桁の幅員,L:支間長です.上式を満たす場合,回転しない判定となり,対策不要となります.

⑥ストッパー設置:⑤で鋼桁が回転すると判定された場合,桁の回転防止のため鋭角側の支承に橋軸直角方向へのストッパーの設置が有効です3).また,鋼材の塑性変形を考慮した移動制限装置4)なども開発されており,そのような対策工も有効と考えられます.

図4 斜角桁の耐震評価・対策フロー- 表1 耐震対策検討の優先度の考え方

4.おわりに

今回,鋼橋梁の中で地震時に損傷事例の多い斜角桁について,地震時の応答特性を把握し,耐震評価および対策の考え方(フロー図)を整理しました.本成果は,各鉄道事業者が有する斜角桁の中から対策の必要性および優先度を選定する際や,地震後の随時検査での着目箇所を把握する際の一助になると考えています.

参考文献

1) 国土交通省監修,鉄道総合技術研究所編:鉄道構造物等設計標準・同解説 耐震設計,丸善出版,2012.

2) 大塚久哲,神田昌幸,鈴木基行,川神雅秀:斜橋の水平地震動による回転挙動解析,土木学会論文集,Vol.570,pp.315-324,1997.

3) 松本拓,和田一範,池田学,馬渕倉一:鋼鉄道橋の斜角桁支承部の地震応答特性に関する数値解析的検討,土木学会第71回年次学術講演会,2016.

4) 加藤格,工藤信司,黒田智也:鋼材の塑性変形を利用した横移動制限装置,SED,No.41,pp.48-53,2013.

(記事:地震応答制御研究室 和田一範)

高架上家の地震応答制御を目的とした慣性質量ダンパの適用性検討

1.はじめに

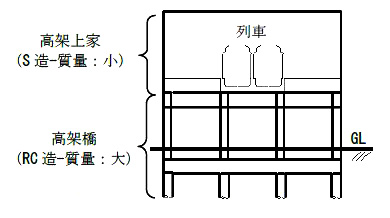

高架駅は,高架橋の上部に旅客上家(以下,高架上家)が付帯する構造形態となります(図1).高架上家は,高架橋と連成した地震応答性状を示し,高架橋と比較して質量が小さいため,地震時の高架上家の応答加速度が増幅しやすいことが懸念されます.対策の一つとして,高架上家の質量を増やすことにより,高架上家の応答の増幅は抑制できると考えられますが,架構の剛性や耐力の都合上,単純に質量を増やすことには限界があります.

一方で,重量を建築物に直接付加するのではなく,何らかの装置によって見かけの質量(慣性質量)を付加することで,建築物の地震時応答を制御する研究例えば1), 2)が行われています.慣性質量を付加する場合,重量を付加した場合と同じ効果を地震時にのみ与えることができ,その効果を装置の実質量よりも大きくして与えることが可能です.そのため,高架駅に対して慣性質量を適用することで,架構への重量の負担を増大させることなく地震時の高架上家の質量を増加させることが可能になり,高架上家の応答加速度を低減できると考えられます.

本研究では,慣性質量を付加する装置として,慣性質量ダンパ(図2)を使用しました.本稿では,慣性質量ダンパを高架上家の応答制御に適用する場合の効果について検討した結果を紹介します3), 4).

図1 高架駅の構造の概要

図2 慣性質量ダンパ

2.振動台実験

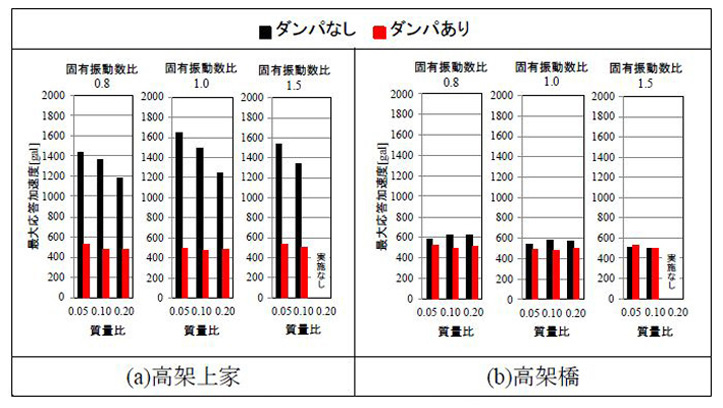

慣性質量ダンパを,高架駅のように上下層で質量が大きく異なる二層構造物に適用した場合の挙動を把握するために,振動台実験を行いました(図3).実験では,質量比(高架上家の質量/高架橋の質量)および固有振動数比(高架上家の固有振動数/高架橋の固有振動数)を変化させ,高架上家および高架橋の応答を比較しました.

実験結果の一例として,入力地震動が告示波注1の場合の応答加速度を図4に示します.ダンパなしの場合について,(a)高架上家と(b)高架橋の応答加速度を比較すると,高架橋に対して高架上家の応答加速度が増幅しており,既往研究5)で明らかにされた高架駅の応答性状が再現できています.これに対し,ダンパありの場合では,いずれの質量比・固有振動数比の場合においても,高架上家の応答加速度が低減されており,慣性質量ダンパの効果が確認できました.

図3 振動台実験試験体

図4 実験結果(最大応答加速度)

3.地震応答解析

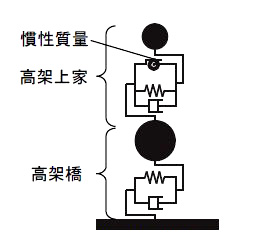

上述の実験結果を補間することを目的に,図5に示す質点系モデルを用いて,パラメトリックスタディを行いました.本解析では,質量比および固有振動数比は実駅を想定したものとしました.また,慣性質量の付加質量比(慣性質量/高架上家質量)は0.0(ダンパなし),0.5,1.0,2.0の場合を検討しました.ここで,入力の周波数特性に依存した結果となることを避けるため,入力波にはホワイトノイズ(最大加速度200gal)を用いました.

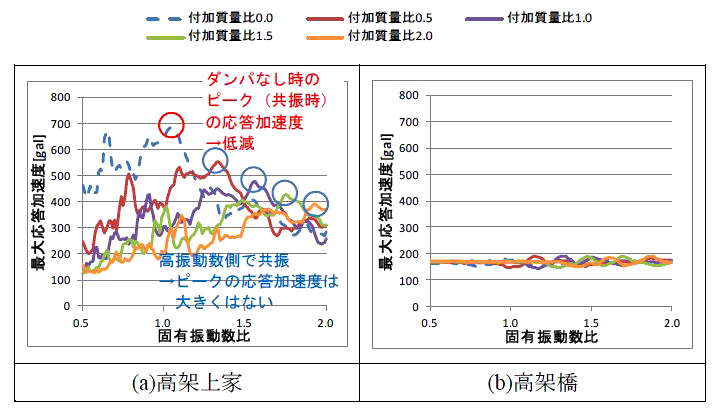

質量比0.05の場合の解析結果を図6に示します.(b)高架橋の応答加速度は,付加質量比に対して大きくは変化しないことが確認できました.これは図4に示した実験結果と同様です.一方,(a)高架上家の応答加速度は,ダンパなしの場合,(b)高架橋と比較して増幅しており,高架橋と共振する固有振動数比1.0付近で増幅が大きくなっています(図中○:赤丸).これに対し,ダンパありの場合,固有振動数比1.0付近の応答加速度のピークが低減されています.なお,固有振動数比1.0よりも高振動数側では,固有振動数比によっては,ダンパなしの場合よりも応答加速度が増加する場合があります.これは,慣性質量が付加されることで,地震時における高架上家の固有振動数が低下し,高架橋と共振するためと考えられます.しかしながら,地震時の質量比が大きくなることで,応答加速度のピーク(図中○:青丸)はあまり大きくならないことが確認できました.

図5 質点系解析モデル

図6 地震応答解析結果(最大応答加速度)

4.おわりに

慣性質量ダンパの適用により,高架上家の応答増幅を効果的に低減できることを,実験および解析による検討により明らかにしました.今後は,実用化に向け検討を深度化していく予定です.

参考文献

1) 古橋剛ほか:慣性接続要素によるモード分離, 日本建築学会構造系論文集, 第576 号, pp.55-62, 2004.02

2) 杉村義文ほか:同調粘性マスダンパーを用いた多層建築構造物の応答制御に関する一考察, 構造工学論文集, Vol.56B, pp.153-161, 2010.03

3) 山田聖治ほか:スマートパッシブ制振ダンパを用いた鉄道建築物の耐震性能評価, 鉄道総研報告, Vol.28, No.8, pp.41-46, 2014.08

4) 三木広志ほか:質量が大きく異なる二層構造物への慣性質量ダンパの適用性の基礎的検討, 日本建築学会技術報告集, No.49, pp.973-978, 2015.10

5) 山田聖治ほか:高架橋上旅客上家の地震応答特性と耐震設計法の提案, 鉄道総研報告, Vol.22, No.10, pp.23-28, 2008.01

(注1)平成12年建設省告示第1461号第四号イに定める地震動

(記事:建築研究室 三木広志)

座屈発生点を考慮した軌道座屈評価法の基礎検討

1.はじめに

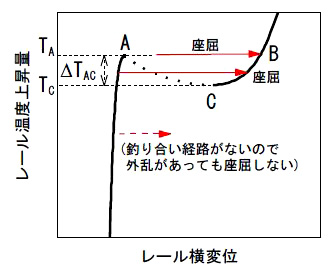

ロングレールの軌道座屈安定性の照査は図1にTCで示す最低座屈強さに相当するレール温度上昇量を限界値として行われています.これは最低座屈強さ以下では,外乱があっても飛び移り座屈が生じないことを根拠としています.一方,諸外国ではTCに座屈発生温度TAを加味して限界値を緩和する考え方があります.直線区間などの座屈安定性に余裕があると想定される区間に,この限界値を適用することができればロングレールの設計や設定替えの合理化が可能となり,コスト削減が期待できます.そこで本研究では,合理的なロングレール座屈安定性評価法の確立のための基礎検討として,座屈安定性を解析し,軌道座屈発生点までの余裕度を検討しました.

図1 レール温度上昇量と横変位

2.軌道座屈強さへの影響因子

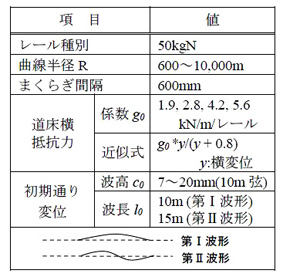

FEM座屈解析手法を用いてロングレールの静的座屈解析を行い,各因子がTAとTCに与える影響を調べ,TAからTCまでの余裕度を明らかにします.解析条件を表1に示します.在来線を想定し,道床横抵抗力は50kgNレールの場合に確保すべき4kN/m/レールに対し,鉄道構造物等設計標準・同解説-軌道構造-(以下,「軌道標準」)に示された材料係数(γm)1.43を考慮した2.8kN/m/レールを基本として設定しました.さらに,道床横抵抗力を2倍に強化した場合を想定しました.まくらぎ横変位と道床横抵抗力の関係は図2の様になります.初期通り変位は,現実的な評価を行うために,実軌道で想定される値を設定しました.なお,直線の条件は曲線半径を10,000mと設定することで代用します.この条件下で,曲線半径,初期通り変位の波高,道床横抵抗力を変更して解析を実施しました.

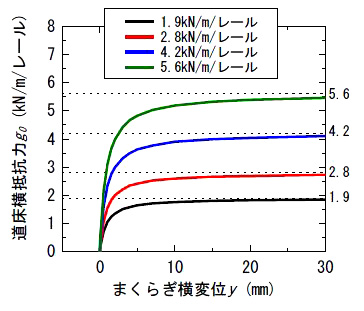

解析結果を図3に示します.図3では,従来の評価法と比較するために,同一条件でのエネルギー法による解析結果も示します.なお,エネルギー法によるレール温度上昇量は,軌道標準に示された軌道構造係数(γi)1.2で除した値を示します.初期通り変位の形状は第Ⅰ波形と第Ⅱ波形の双方を仮定しましたが,TCはほとんど差がなく,TAは全てのケースで第Ⅱ波形の方が低かったため,図3では第Ⅱ波形の結果のみ示します.

図3(a)より,曲線半径の増加とともにTAは増加しますが,2500m以上では顕著な差はありませんでした.直線区間では,軌道座屈安定性に相当余裕があると考えられていましたが,TAとTCの温度差は13℃程度に留まりました.図3(b)より,初期通り変位の波高がTCに与える影響は少ないですが,波高10mmの条件ではTAとTCの温度差は21℃と余裕があります.しかし,波高の増加とともにTAが顕著に低下しますので,ΔTACを安定的に確保するためには軌道の保守管理水準を上げる必要があります.図3(c)より,道床横抵抗力の増加とともにTAとTCが増加しました.道床横抵抗力を通常の1.5倍確保した場合,TAとTCの温度差は24℃確保されました.この結果から,座屈防止板などを用いて道床横抵抗力を増加させると,効果的に軌道座屈安定性を高めることが可能となります.なお,全てのケースで,軌道構造係数で除したエネルギー法のTCはFEM解析結果を下回り,エネルギー法による軌道座屈安定性の評価は,軌道構造係数1.2を考慮することでFEM解析と同等の評価となります.つまり,従来手法であるエネルギー法から,評価手法を改良して軌道座屈判定法を緩和することは困難です.

- 表1 軌道座屈安定性解析の基本条件

図2 道床横抵抗力の特性

図3 軌道座屈安定性の解析結果(第Ⅱ波形)

3.軌道座屈判定法の緩和の可能性

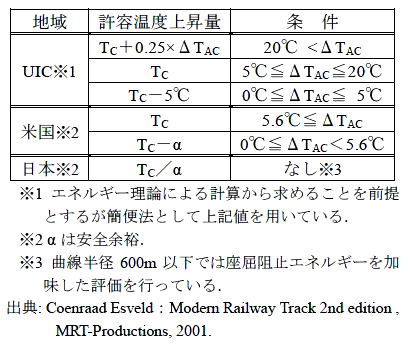

軌道座屈安定性の判定基準について,UICと米国の基準を表2に示します.双方ともΔTACによって許容温度上昇量を定めており,UICではΔTACを20℃以上確保可能な場合にTC以上の温度上昇量を許容しています.これは標準軌であり,まくらぎ重量とサイズが大きく,道床横抵抗力に余裕があることが背景にあると考えられます.前章で検討した範囲内でΔTACが20℃以上となる条件は,道床横抵抗力を通常の1.5倍確保した場合と,初期通り変位を10mm以下に想定した場合であり,現行の在来線の軌道保守管理下において大変厳しい条件となります.

- 表2 軌道座屈安定性の判定基準の比較

4.まとめ

合理的なロングレール座屈安定性評価法の確立のための基礎検討として,軌道座屈発生点までの余裕度を検討しました.結論として,現状の軌道保守環境下で限界値を緩和することは困難であることが分かりました.限度値を緩和するためには,低廉な道床横抵抗力の強化工法の開発や,軌道変位や弱点箇所を常に把握して対策を行う保守管理手法の導入が必要です.今後は低廉なロングレール構造の検討を進め,低廉な道床横抵抗力の強化工法を開発し,実物大の軌道座屈実験等を実施して性能を確認する予定です.

(記事:軌道構造研究室 西宮裕騎)