施設研究ニュース

2017年8月号

軌道変位の急進箇所把握と推移予測法

1.はじめに

近年営業車両に搭載することが可能な慣性正矢軌道検測装置(図1)を導入する事業者が増えており、それにより軌道変位を高頻度で検測することが可能になりつつあります。この結果、従来の検測頻度では難しかった軌道変位の急進箇所の把握や、より高精度な推移予測といった新たな軌道管理手法のニーズが高まっていることから、高頻度検測データを用いた軌道変位急進箇所の把握法および推移予測法を開発しました。

2.高精度な位置補正法

軌道変位の急進箇所の把握や推移予測では、異なる検測波形データ同士を比較することが必要です。これを可能とするため、高い精度の位置補正法を開発しました。

(1)従来の位置補正法

一般に、軌道検測車で測定された軌道変位データの位置情報は、地上子からの信号により位置補正されています。これにより、地上子を検知した点においては位置補正されますが、検測データ間では位置の照合を行っていないため、検測データ同士では位置ずれが発生します。

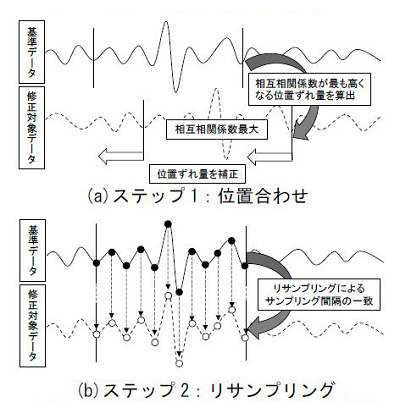

(2)新たな位置補正法(相互相関法)

本手法では、2つの波形の相関の高さを表す相互相関係数を用いることで高精度な位置補正(以下、「相互相関法」と呼びます)を可能としました。ここでは、異なる2つの検測データに対して、一方を基準データ、もう一方を修正対象データとして、図2に示すように、任意の一定区間毎に両波形の相互相関係数が最も高くなる位置ずれ量を算出して、位置を補正します。そして、基準データのサンプリング間隔に合せて修正対象データをリサンプリングします.これにより、空転・滑走等により検測データ間でサンプリング間隔が異なる場合でも、任意の点(キロ程)で軌道変位を比較することが可能となります。

3.急進箇所の抽出

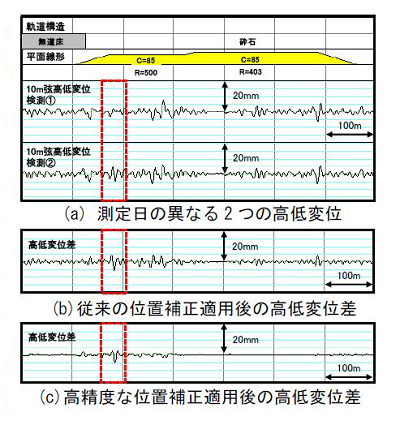

在来線の営業車両に搭載された慣性正矢軌道検測装置により、高頻度に測定された検測データに対して、相互相関法を適用し、従来の位置補正法との比較を行った一例を紹介します。

検測間隔が1週間の2つの検測データ(10m弦高低変位)に対して、従来の位置補正法のみを適用した場合の両検測データの差(以下、「高低変位差」と呼びます)と、従来の補正法に加えて相互相関法を適用した場合の高低変位差を比較しました。図3(a)に示した2つの10m弦高低変位は、従来の補正法のみを適用したものです。目視では両波形の位置ずれは確認できません。ところが,従来の補正法を適用した場合の高低変位差(図3(b))が、平均的に数mm程度であるのに対して、相互相関法を適用した場合の高低変位差(図3(c))は、平均的にゼロに近い値であることが分かります。つまり、従来法では微小な位置ずれが残っていたのに対し、相互相関法によりこれが補正できたということです。このように、相互相関法を適用したデータで差分をとることにより、図中の破線で示したように、軌道変位の急進箇所を把握することができます。

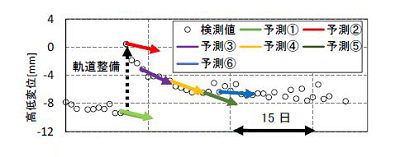

次に、相互相関法を適用した検測データを用いて得られた高低変位の推移例を図4に示します。同図より、この箇所では30日弱という短い期間に複数回の軌道整備が行われていることが分かります。さらに軌道整備直後の初期沈下が比較的大きいことから、砕石不良等の影響が考えられ、道床交換等の抜本的な対策が必要な箇所である可能性が考えられます。

このように、高頻度検測データにより得られる軌道変位の推移は、保守の必要性・時期・工種の選定に際して非常に有益な情報になると考えられます。一方、同図には4半期に1回程度で運用されている軌道検測車により測定された高低変位も示してあり、これからは、前述したような高低変位の推移の把握は困難であることが分かります。

4.軌道変位の推移予測

局所的に軌道変位の急進が発生するように、軌道変位の進みは箇所毎に異なり、また時間に対して一定ではありません。そこで、軌道変位の履歴データを統計的に処理し、ベイズの定理を活用することで、各箇所に応じた軌道変位の進みを予測(以下、「ベイズ推定」と呼びます)する手法を開発しました。ベイズ推定では,軌道変位進みを確率分布として捉えて、新たに検測データが追加される度にその確率分布を更新します。この手法により、軌道変位の急進等で進みの傾向が大きく変わった場合でも、この新たな傾向に追従して予測することが可能となります。

1日に1回程度の頻度で検測された軌道変位データを用いて、ベイズ推定により軌道変位の推移を予測した例を図5に示します。凡例の「予測①~⑥」は、各時点において、それまでの履歴データを用いて推移予測を行った結果を表しています。各時点において、直近の進みの傾向に追従してその後の軌道変位の推移を予測できており、実用に十分な精度を有していると考えられます。

このように、ベイズ推定を用いた軌道変位の推移予測により、事後保全(管理値超過後の修繕)から予防保全(管理値超過前の修繕)への転換の実現と、鉄道の安全レベルの向上が期待されます。

5.おわりに

高頻度で測定された膨大なデータを人の手で処理することは大変煩雑であり、可能な限りシステム化による自動処理が必要と考えます。実際に一部の事業者では、これらの手法を組み込んで、軌道変位の急進箇所の把握や推移予測を自動で行うソフトウェアを開発し、日々の保線業務に活用されつつあります。今後も事業者のニーズに合わせて、高頻度データの自動処理化手法の開発に取り組んでいきます。

(記事:軌道技術研究部 軌道管理研究室 大島崇史)

耐震設計で用いる下限地震動の設定

1.はじめに

平成24年に改訂された鉄道構造物等設計標準・同解説(耐震設計)(以下,耐震標準)では、標準L2地震動(スペクトルI,スペクトルII)の適用範囲が明確化されました。具体的には、標準L2地震動を用いることができる条件として、以下に示す条件に該当しないことを確認する必要があります。

① Mw=7.0よりも大きな震源域が建設地点近傍に確認される場合

② 耐震設計上の基盤面より深い地盤構造の影響によって、地震動の著しい増幅が想定される場合

上記のいずれかに該当する地点では、標準L2地震動をそのまま用いることができず、強震動予測手法に代表される詳細な検討を実施する必要があります。これに伴い、近年では強震動予測手法に基づいて個別に設計地震動の評価を実施するケースが増加しています。

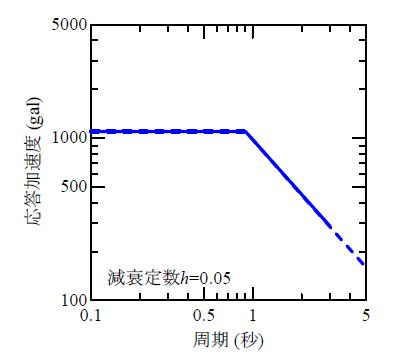

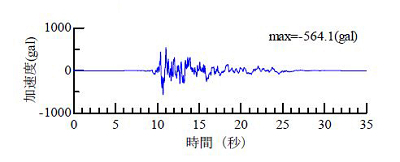

この時、耐震標準では“建設地点およびその周辺に活断層が知られてない場合においても、伏在断層による地震が直下で発生する可能性に配慮するものとする。この伏在断層による地震動をL2地震動の下限値として設定するものとする。”とあり、強震動予測手法による地震動を下限地震動と比較を行う必要があります。しかしながら、耐震標準では下限地震動の弾性加速度応答スペクトルが規定されている(図1)ものの,時刻歴波形やその他の情報は明記していませんでした。そこで、スペクトルI、スペクトルIIと同様の手順によって下限地震動を用いた耐震設計が可能となるように、時刻歴波形、地表面地震動等を作成しました。

2.基盤地震動の時刻歴波形

弾性加速度応答スペクトルに適合する波は、無数に作成可能です。しかしながら、波形の経時特性(位相特性)が異なると、構造物の非線形応答は大きく変化することが分かっています。そこで、鉄道総研が開発した位相スペクトルのシミュレーション手法を用いて、伏在断層における地震が直下で発生した場合に想定される位相特性をシミュレートするとともに、構造物の非線形応答の観点からある程度の安全率を有する時刻歴波形を算定しました。最終的な結果を図2に示しますが、これを用いた動的解析を行うことで、地盤、構造物の挙動を評価することが可能となります。

3.地表面地震動の弾性加速度応答スペクトル、時刻歴波形

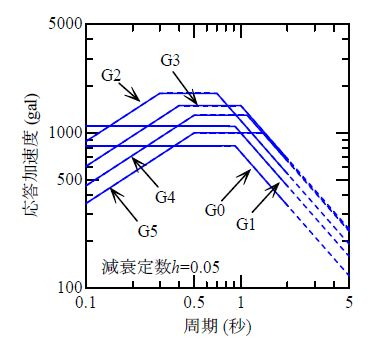

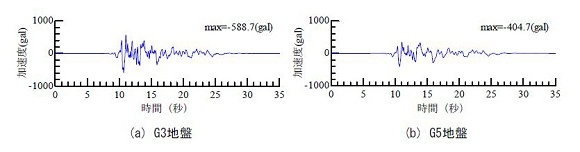

地盤挙動を評価するためには、地点依存の地盤応答解析によることを基本としていますが、一般的には簡易な手法により評価を行っています。これに対応するために、地表面位置での下限地震動の応答スペクトル、時刻歴波形を作成しました。具体的には、様々な条件を有する多数の地盤を対象に動的解析を実施するとともに、これらの結果に基づいて地盤種別ごとの弾性加速度応答スペクトル(図3)、各地盤種別の時刻歴波形(図4)、地盤変位量の簡易算定式(ag=0.40×Tg1.34)を構築しました。これにより、地盤種別ごとの構造物への地震作用を簡易に選択可能となります。

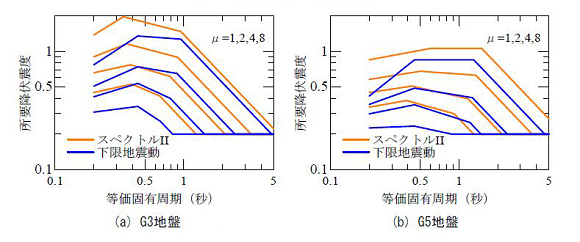

4.所要降伏震度スペクトル

橋梁・高架橋の地震応答値を簡易に算定する手法として、非線形応答スペクトル法、応答変位法があります。この際の地盤変位は上述した簡易算定式により評価できます。慣性力の影響についても簡易に評価可能とするために、地盤種別毎の時刻歴波形を用いて各所要降伏震度スペクトルを算出しました(図5)。これを用いることで、標準L2地震動(スペクトルI、スペクトルII)と同様の手順によって橋梁・高架橋の地震応答値を算定することが可能です。

5.おわりに

今回作成した下限地震動の時刻歴波形や所要降伏震度スペクトル等と、強震動予測手法による地震動評価結果を組み合わせることで、地点の地震特性を適切に考慮した上での耐震設計、耐震補強箇所の選定が可能となります。下限地震動の使用方法や、強震動予測手法に基づく設計地震動評価に関するご質問および不明な点がございましたら、地震動力学研究室までお問い合わせください。

(記事:鉄道地震工学研究センター 地震動力学研究室 坂井公俊)

「鉄道における地質・地盤調査法の手引き」の紹介

1.はじめに

地山の状態に起因する変状が鉄道沿線の土構造物などに発生した場合、変状の原因や進行性を把握することが重要であり、そのためには適切な地質・地盤調査を実施する必要があります。しかし、どのような場合にどの調査法を実施することが適切であるかについては、既存の解説書などでは必ずしも整理されていません。そこで、盛土、切土、トンネルおよび自然斜面の変状について、変状の種類と目的に応じた地質・地盤調査法を検索でき、さらに各変状や調査法の概要を把握できる資料として、「鉄道における地質・地盤調査法の手引き」を作成しました(図1)。以下に本手引きの概要を紹介します。

2.手引きの構成と内容の紹介

(1)手引きの構成

本手引きの目次および対象を図2に示します。手引きの各章には以下のような内容を記載しています。

(2)変状の解説(2章)

本手引きで取り扱う変状の例を次に示します.

・盛土:き裂、はらみだし、沈下、陥没、洗掘、ガリ、やせ

・切土:き裂、沈下、すべり、ガリ、やせ、のり面工の変状

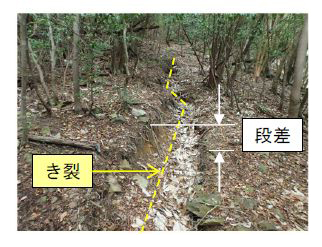

・自然斜面:き裂、段差、はらみだし、土砂の浸食、岩石の風化

・トンネル:ひび割れ、剥離・剥落、変形、隆起、沈下、移動

2章ではこれらの変状について、変状の状態やその発生要因(素因、誘因)を解説し、変状の発生事例を紹介しています(図3)。

(3)地質・地盤調査法の検索表(3章)

3章では、盛土、切土、自然斜面、トンネルの変状について、調査目的に応じた地質・地盤調査法を検索できる表を掲載しています。表1は検索表の切土版の一部を抜粋したものです。この表から、切土に生じたき裂の進行性を把握するために確認すべき項目として相対変位や状態変化があり、このうち相対変位を把握する調査法として水準測量、ぬき板、変位杭、地表面伸縮計が有用である、ということがわかります。なお、変状の種類によらず確認すべき事柄は表中の「共通」という項目にまとめています。

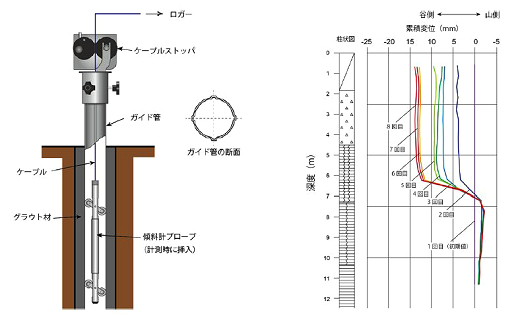

(4)地質・地盤調査法の解説(4章)

4章では、各地質・地盤調査法について、調査目的や得られる情報、手順の概要、結果の整理方法や利用例、調査時の留意点を解説しています。また、調査に用いる機器や調査結果の例を図や写真で示しています(図4)。

(5)降雨時の運転規制(5章)

5章では,変状の誘因のひとつである降雨について、鉄道における運転規制の考え方(①時雨量と連続雨量の組み合わせ、②実効雨量)を概説しています。

3.おわりに

本手引きは、鉄道技術推進センターのウェブサイトにて公開しています(ダウンロードには鉄道技術推進センター会員のID とパスワードが必要です)。本手引きが鉄道の維持管理業務のお役に立てば幸いです。

(記事:防災技術研究部 地質研究室 西金佑一郎)

既設橋台における地山補強材を用いた耐震補強工法の開発

1.はじめに

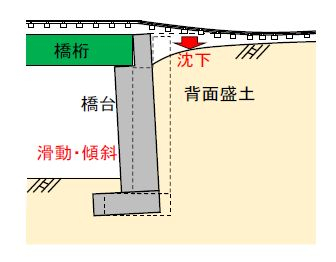

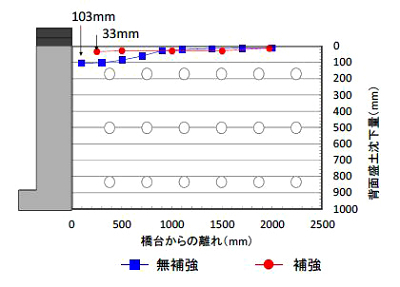

橋台は、橋りょう・高架橋区間と盛土区間の構造境界に位置する構造物であり、過去の地震被害としては、地震時慣性力や地震時土圧の作用に伴い橋台自体の傾斜やウイングの倒壊等によって橋台背面盛土が沈下し、軌道変位を招いたものが数多く報告されています(図1,2)。特に鉄道構造物においては,列車走行安全性の限界値が厳しく設定されていることから、橋台と背面盛土の相対沈下量を低減させることは、鉄道構造物の耐震性能向上において重要な課題となります。

既設橋台を対象とした既往の耐震補強技術としては、ストラット工や、グラウンドアンカーにて橋台を背面地盤に縫い付ける工法などが提案され、施工も実施されています。しかしながら、これらの既往技術は施工時において橋台前面にスペースを確保することが前提となるため、特に都市部の主要道路に跨る場合には大規模な交通規制が必要となるなど用地や施工環境等の制約によっては、施工が困難となる場合がありました。

そこで、施工に橋台前面を占有する必要のない耐震補強工法として、軌道面から柱列状改良体を施工する工法例えば2)と、背面盛土側面から地山補強材を打設する工法例えば3)の2工法について検討・開発を行いました。本稿では地山補強材を用いた工法について概要を報告いたします。

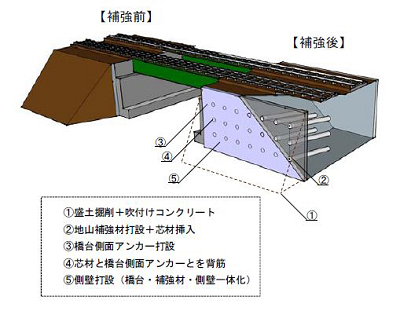

2.工法概要

図3に、地山補強材を用いた補強工法の概要を示します。本工法は、棒状のセメント改良土中に鋼棒等の芯材を挿入した地山補強材と剛壁面を用いて斜面急勾配化する地山補強土擁壁工(RRR-C 工法4))を応用し、橋台・側壁・地山補強材を一体化することにより、地震時慣性力や地震時土圧によって橋台が前傾しようとする力に対して地山補強材の水平抵抗力で抵抗することを期待した工法となります。施工は背面盛土側面から可能であり、橋台前面のスペースを占有する必要はありません。また、ウイングの補強も兼ねており、倒壊等による目開きによる背面盛土の流出についても防止できる構造となっています。

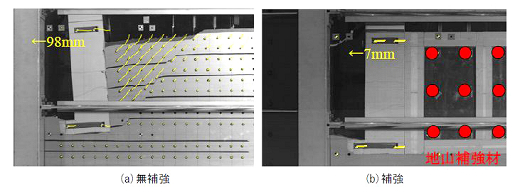

3.模型実験による補強効果の確認

模型傾斜実験、ならびに模型振動実験を行い、補強効果の確認を行いました。図4、5に正弦波500gal加振後の様子を示します。本工法を用いて補強することで、地震の影響による橋台の変形が大幅に抑えられました。また、背面盛土の沈下量についても抑制されており、橋台の変形が抑制された効果と考えます。また、模型実験から得られた知見を基に、設計法の提案も行っています4)。

4.おわりに

本稿では、地山補強材を用いた橋台の耐震補強工法について概要を紹介し、模型実験によって補強効果の確認を行った事例を示しました。また、実務に対応した設計法の提案も行っておりますので、本工法をご検討の際にはご相談頂ければ幸いです。

参考文献

- 1) 高橋範明,高﨑秀明:東北地方太平洋沖地震における鉄道橋梁の橋台部の被害に関する一考察,土木学会第67回年次学術講演会,pp.403-404,2012.

- 2) 大島竜二,池本宏文,高﨑秀明,藤原寅士良,佐名川太亮,小林克哉,西岡英俊:柱列状改良体による橋台耐震補強工法に関する大型振動台実験,第51回地盤工学研究発表会,pp.1401-1402,2016.

- 3) 小林克哉,佐々木徹也,佐名川太亮,西岡英俊,山田孝弘,藤原雅仁:地山補強材による橋台耐震補強工法に関する設計法の提案と試計算結果,第51回地盤工学研究発表会,pp.1409-1410,2016.

- 4) RRR 工法協会:RRR-C 工法

(記事:構造物技術研究部 基礎・土構造研究室 佐名川太亮)