運転士の作業負担の管理手法

作業負担評価手法の現状

運転士の乗務労働に関する研究は長年にわたって続けられ、それらの成果が今日の乗組員数、深夜乗務の制限、1継続乗務時間の限度などの基準を生み出す一つの基礎となっています。実用化という意味では、一定の結論が得られていることになりますが、これらの基準にすべての乗務条件が考慮されているわけではありません。新型車両の導入などによって乗務条件に大きく変化がある場合には、実際の乗務による運転士の作業負担が適正かどうかを確かめるための調査が別途必要になります。現地調査は、実態を詳細に把握する場合に有効ですが、調査そのものに非常な時間と労力を要します。

そこで、次のような簡便な手法の開発が試みられています。その一部を紹介します。

疲労効果・休憩効果の予測手法の開発

(1)LT値

乗務による疲労の限界の管理を目的とした継続乗務の距離(L)と時間(T)を概算するLT値があります。疲労は運転速度(V)のa乗(0<a<1)に比例すると仮定し、継続乗務の距離と時間との積を一定の範囲に収めようとするものです。疲労の累積値が一定値(F)に達するとき、LT値の限度は(1)式で表されます。

さまざまな現地調査の結果から、LT値は800に近く、aは0.5に近いことが確かめられています。しかし、その後の施設設備の充実などによって高速運転の環境が整ってきたこともあり、結局、実用化には至りませんでした。

(2)勤務負荷評点表と睡眠効果評点表

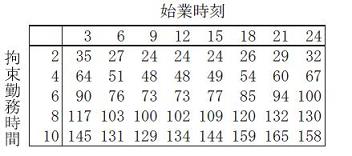

人間の標準的な24 時間の生理的リズムを基礎とした勤務負荷評点表(表1)と睡眠効果評点表が作成されています。これは、生理的リズムの高いところは活動がしやすく睡眠がとりにくい、逆に生理的リズムの低いところでは活動がしにくく睡眠がとりやすいというメカニズムを応用したものです。勤務負荷評点表では、昼間の9時から17時までの8時間勤務による評点を100点、夜間の22時からの8時間勤務が昼間の3分の1増の133点となるように、他のすべての始業時刻と拘束勤務時間の組合せにおける評点を1時間単位で表しています。睡眠効果評点表も勤務負荷評点表と対応する形で作成され、23時から8時間の睡眠をとった場合の評点を100点となるように作成されています。

表1 勤務負荷評価表(一部抜粋)

(3)勤務間隔時間の休養効果評点表

勤務と勤務の間隔時間(在宅休養時間)から算出される休養効果評点表というものがあります。これは先の勤務負荷評点表と睡眠効果評点表と同じような考え方で、勤務の終業時刻と在宅休養時間の組み合わせにおいて、夜間を主体とする16時間の在宅休養時間が100点、昼間を主体とする同じ16時間を4分の3の75点となるように作成されています。

(2)と(3)の評点表は、勤務の内容を問題としていないし、睡眠効果および休養効果も平均的な状態のものしか問題としていません。言い換えれば、実生活者の工夫、努力というような真の実態が反映されていないことになります。これらの評点表は、勤務および睡眠や休養の効果を数量的に扱っている利点もあれば欠点もありますが、欠点を克服すれば運転士の作業負担評価のシミュレーションに活用できると考えられます。

(4)ワークロード評価スケール

最近の試みとしては、勤務負荷評点表と睡眠効果評点表をもとに、運転士の作業内容と休憩条件に経験的な効果の重みを加味し、行路(仕業)および交番中における運転士の刻々の疲労度を推定するワークロード評価スケールが開発されています。このスケールは、運転士の各種作業条件の組合せにおける疲労度のシミュレーションが可能です。

現在、さらに、ダイヤ設定条件、線路条件、列車種別などの違いに応じた重み付け、睡眠効果の算出方法の見直しなどの検討を行い、より予測精度が高く使い勝手のよいワークロード評価スケールの開発に取り組んでいます。

(人間工学 澤 貢)

列車衝突事故に見られる被害特徴

列車が事故を回避できず、万が一、何かに衝突した場合、車内の乗客・乗務員の被害を軽減することを目的として、車内設備および安全姿勢などについて検討しています。車両の衝突自体を一次衝突と呼び、その衝撃により乗客が車内設備などにぶつかることを二次衝突と呼んでいます。上記検討にはこの二次衝突の状況把握が不可欠です。そこで、これまでに筆者らはいくつかの列車衝突事故(列車同士の衝突事故)についてその調査を行っています。

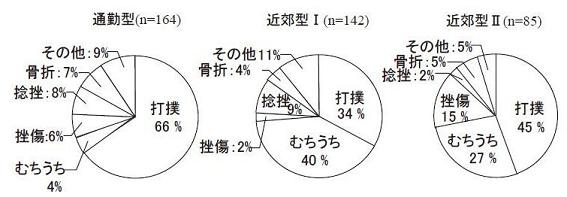

列車衝突事故で一番多いケースは駅構内での追突事故です。このため, 事故統計から推定される平均的な衝突速度は50km/h よりは低くなっています。今回このような事故で、ロングシートを配した通勤型1件とクロスシートを配した近郊型2件の調査結果をご紹介します。まず、図1にその傷害の種別を示します。3事故を比べてみますと、いずれも打撲が多いですが、通勤型に比べて近郊型でむちうちの割合が高くなっています。頚部の衝撃に対する耐性には方向性があり、横方向よりも前後方向に対して低いとみられます。クロスシートではロングシートに比べ、乗車姿勢が前後方向に向く割合が高くなるようなシート配置となっていますが、このことが近郊型で頚部のむちうちが多い原因の1つではないかと考えています。

図1 傷害の種別(n は傷害の件数,重複回答を含む)

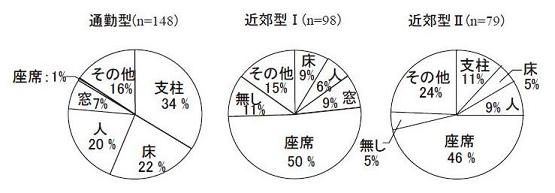

また、傷害を引き起こした車内設備等(加害部位)については、通勤型と近郊型で特徴の違いが見られます(図2)。特に、近郊型では座席(背もたれなど)での傷害が多いことがあげられます。これに対し、通勤型では支柱(手すり等)、床、人(他の乗客)といったものが加害部位として多く、全体の3/4を占めています。この特徴の差は、近郊型に比べ、座席・支柱といった車内設備やその配置といった内装の違いが、その原因の1つとして推測されます。

図2 加害部位(n は傷害の件数,重複回答を含む)

以上のことを含め、車内設備、特に、座席がロングシートタイプか、クロスシートタイプかが傷害の特徴を大きく左右しているということが分かってきました。すなわち、列車衝突事故の被害軽減対策の検討では、座席などの内装によって条件を分類し、それぞれに対して対策を考える必要があります。現在筆者らが取り組んでいます被害軽減対策の研究は、このような観点に基づいて行われています。

(人間工学 小美濃 幸司)

乗客の動きと乗り心地の関係(2)-ブレーキと混雑率-

はじめに

通勤電車に乗っている時、ブレーキによって体が進行方向に動かされた経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。また、あまり混んでいない時と、ラッシュ時のように混雑している時とでは、同じ強さのブレーキでも、体の動かされ方がだいぶ違っていると思います。今回は、ブレーキの強さと混雑率が、人の動きと乗り心地にどのように影響するのか、実際の試験結果を基に考えてみたいと思います。

ブレーキの強さと混雑率による動きの変化

試験は、列車の振動環境を摸擬できる車内快適性シミュレータを用いて行いました。シミュレータの客室内に小部屋を設置し、被験者はその中で、つり革などの支持具にはつかまらずに立ちました。乗り心地の評価では、体感したブレーキを駅停車時のブレーキと想定し、乗り心地として許容できるか否かを回答してもらいました。被験者が体感したブレーキの強さ(減速の大きさ)は、0.69、0.97、1.25、1.53m/s2の4つです。なお、シミュレータに設置した小部屋は、6人で150%、10人で250%の混雑率になるようにしました。混雑率150%は「肩が触れ合う程度で、新聞は楽に読める」、250%は、「電車が揺れるたびに体が斜めになって、身動きが出来ない。手も動かせない」という状況です。

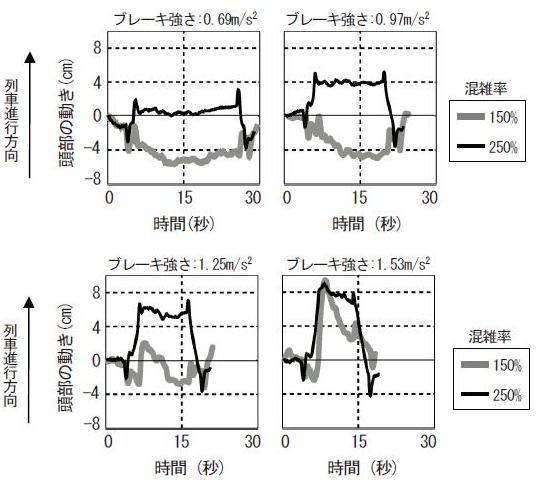

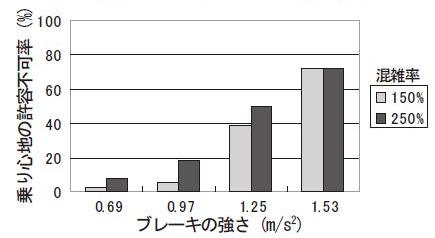

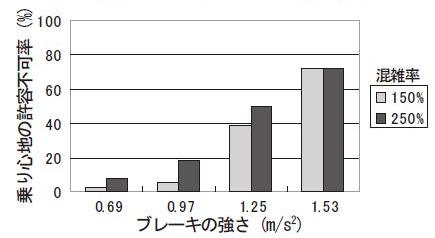

4つのブレーキに対する被験者の頭部の動きを、混雑率別にプロットしたものを図3に示します。図に示したそれぞれの動きは、被験者24人分の頭部の動きを平均化したもので、正方向が列車進行方向に対応しています。図4に、図3のそれぞれの動きに対応した乗り心地の評価結果を示します。

図3 頭部の動きの結果

図4 乗り心地評価の結果

図3、4の結果より以下のことがわかります。

■ 混雑率150%

弱いブレーキの場合は、進行方向とは反対方向に頭部が移動しています。これは、進行方向に対して反対方向に姿勢を傾けることで、ブレーキによる進行方向の力に対抗しているためです。一方、1.25m/s2以上の強いブレーキになると、姿勢を保つことが困難になり、進行方向に強制的に動かされていることがわかります。乗り心地の評価は、この動きの変化に対応して、大きく悪化していることが図4より確認できます。

■ 混雑率250%

全てのブレーキにおいて、頭部の動きの波形は台形状となっています。実は、被験者が体感したブレーキのかかり方は、時間軸上で見ると台形状となるように設定していました。被験者の頭部の動き方が、ブレーキのかかり方と同様であったことから、混雑率250%では、ブレーキが弱い段階から、既にブレーキに支配された動きになっているといえます。また、ブレーキが強くなるにしたがい、頭部の動きの大き

さが、進行方向に大きくなっていることがわかります。これに対応して、乗り心地の評価も悪化していることが図4より確認できます。

おわりに

今回は、頭部の動きに着目し、ブレーキに対する人の動きと乗り心地の関係を見てみました。また、混雑率の違いが、人の動きによく反映されることも確認できました。今後も、人の動きと乗り心地との関係性を調査し、乗り心地の評価方法への応用等についても検討を進めていきたいと思います。

(人間工学 遠藤 広晴)

低周波音が「乗り心地」に与える影響

時速300km を越す高速鉄道の世界

時速300km を超える高速鉄道では、従来の乗り心地評価法でうまく評価できない(乗り心地評価法の判定結果と乗っている人の体感による評価が一致しない)という問題が生じています。これは、今まであまり生じなかった高周波振動の発生が原因と考えられています。また、このような振動が生じる環境では低周波音が発生しやすく、高周波振動環境の評価では、低周波音を含めた検討も重要であることをこれまで述べてきました。前回は、低周波音のみの基礎実験についてご報告しましたが、今回は、列車の客室内を模擬したシミュレータで行った低周波音の実験結果について、ご報告します。

シミュレータを用いた低周波音実験

我々は、実際の高速車両の車内音をモデルとして、模擬的な車内音を生成し、低周波成分がある場合とない場合(40Hzや100Hz以下の音をカットしたもの)で、快適性の評価に差がでるかどうかを調べる実験を行いました1)。前回ご報告した実験は無響室で行いましたが、今回は、車内快適性シミュレータという、6自由度の振動台の上に模擬客室が設置されている装置を用いました。被験者は46名(男性38 名、女性8名)、年齢22~54 歳(平均36.2歳)で、実験条件は、先に述べた音の条件に加え、振動(車両振動を模擬したもの)の有無や、映像情報(車窓風景)の有無の影響も調べました。ただし、振動は装置の制約上、0.5~8.0Hz の範囲で発生させました。また、実験に用いた音源は、表2に示したように、音圧(音の大きさ)としては67dBA 82dBAの2種類を用意し、それぞれの音圧条件において、低周波音を含む音源(音源No.1、No.4)、低周波音を40Hz 以下でカットした音源(音源No.2、No.5)、同じく100Hz 以下でカットした音源(音源No.3、No.6)と、音のない条件(無音条件 音源No.0)の7条件を用いました。

表2 音源

実験では、最大で80秒間流される音を被験者に順次評価してもらいました。評価では、評価用紙に書いてある質問項目(「振動感」、「総合乗り心地」など)に対して5段階で回答してもらいました。

この結果を要約すると、列車に最も近い条件(振動あり車窓風景あり)では、低周波音を含む音源(音源No.4)は、含まない音源(音源No.5)と比べて振動をより強く感じ、乗り心地の評価がやや悪くなる傾向がみられました。また、振動の大きさについて質問したところ、実際の振動は、全て同じ大きさで提示したにも関わらず、無音条件で振動を最も大きく感じ、音が生じている場合では、音圧が高いほうが、振動をより大きく感じる結果でした(図5)。この結果から、音が全くないと、かえって振動に意識が集中してしまい大きく感じやすく、振動に関連する音が聞こえる場合は、音が大きいと振動をより大きく感じることを示しています。

図5 映像や音源条件ごとの「振動の大きさ」の評価

今後の課題

今回は音と振動の実験でしたが、今後は問題となっている高周波振動を実際に生じさせ、高周波振動に対する体感試験を実施する予定です。

(この実験は国庫補助を受けて実施しました)

参考文献

1) 中川,他:低周波音が浮上式車両の乗り心地に及ぼす影響の基礎実験,鉄道総研報告,p.5-10,21(9),2007

(人間工学 中川 千鶴)

さまざまな記憶

写真などを見ていて「あれ、この人の名前何だったっけ?」というように知っているはずのことが出てこなくなることや、帰宅途中の電車の中などで、「電車を降りたらクリーニング店に寄ろう」と思っていたにも関わらず、ほかの事に気を取られたり、ぼんやりしてしまい、そのことをいつの間にか忘れてしまう、などの失敗経験は誰でもよく経験することだと思います。こういった時に「最近記憶力が鈍った」とか「どうしてこんな簡単なことを忘れるのか」などと思う方もいるかも知れません。確かに、「知らない単語をたくさん覚える」とか「文章を丸暗記する」などの記憶に比べて一見はるかに簡単に思える、このような記憶で失敗してしまうのは何故なのでしょうか。人間科学ニュース147号にて重森が、物事の「し忘れ」について述べているように、「し忘れ」などの失敗については多くの人が経験していると同時に、これらの失敗を防ぐことは簡単なようでとても難しいことだと言えます。

また、例えば暗算などの作業を行う際には、計算というスキルを使いながら、途中の値をいったん記憶し、再び計算をするなどの処理をしつつ、前の記憶内容と照合するという作業を連続的かつ無意識的に行っています。計算のスキル自体も記憶であり、短時間だけ途中の値を覚えておくのも記憶です。

このように、ひと言に「記憶」と言っても、様々な「記憶」が存在します。ここでは、記憶の仕組みや分類について、簡単にご紹介したいと思います。

・記憶の過程

ある事柄が記憶されその内容が利用される過程は、どのようになっているのでしょうか。一般的には、「記銘」「保持」「想起」という3 つの過程で説明されます。言葉の通りですが、「記銘」とは情報を覚える段階です。「保持」は、情報を保存しておく段階です。「想起」は情報を思い出す段階を言います。先ほどの例のような「知っているはずのことが思い出せない」という現象(舌端現象やTOT現象:tip of the tongue現象と呼びます)は「想起」の段階における失敗であると言えます。手がかりが与えられるなど、何らかのきっかけで正しく思い出せるとすれば「記銘」や「保持」は正しく行われたことになります。

・記憶の分類

従来は、情報の保持期間の長さの違いだけに着目し「短期記憶」(保持期間が短い)と「長期記憶」(保持期間が長い)という区別がなされてきましたが、最近では「ワーキングメモリ」といった考え方が提唱されています。短期記憶が短い期間の情報の保持だけを担うのに対して、ワーキングメモリは、情報の保持機能だけでなく処理機能を合わせ持った作業台のようなものだと考えられています。これに対して長期記憶とは、将来的な検索に備えて情報を貯蔵してある倉庫のような部分であると言えます。長期記憶には、言語化できるもの(歴史上の出来事などのような知識的なもの)と、言語化できないもの(自転車の乗り方などのスキル的なもの)が存在します。 一方、先ほど述べた「し忘れ」については、これらの分類とは異なるタイプの記憶と言えます。「何かすることがあった」という意図そのものの存在についての記憶と、「何をすべきか」という内容についての記憶に分けて考えることができます。し忘れを防ぐためには、これらがタイミングよく、自発的に、なおかつ内容も正しく想起される必要があります。特に、意図そのものの存在について、「正しいタイミングで自発的に」思い出す必要があるという点は、他の記憶と大きく違うところです。ここが「し忘れ」を防ぐのが難しい所以であると言えます。このようなタイプの記憶を「展望的記憶」と呼びます。例えば、列車が終点に到着してエンド交換の際に、運転士が折返しのための準備作業中、お客様から声をかけられたため作業を中断して対応し、その後作業を終えて反対側の運転台に行ったとき、マスコンキーを忘れてきたことに気づいたというような場合、これは展望的記憶の失敗と考えることができます。

正しいタイミングでの自発的な想起を助けるために、アラーム、メモなどの外的な手がかりを使うことは「し忘れ」を防ぐためにある程度は有効な手段です。しかしこれらの外的な手がかりも限界があります。というのも、それらを参照すること自体は自分で行わなくてはならないからです。また、上記のエンド交換の例の場合においても、あまり有効な対策とは言えません。このように「し忘れ」を防ぐ万全の方法は無いと考えることも重要です。

様々な記憶について大まかに眺めましたが、このように見てみると、ひと言に「記憶」と言っても様々な種類があり、特徴も異なり、失敗を防ぐことが簡単なように見えて実は難しい記憶もある、ということがお分かり頂けると思います。

(安全心理 樋田 航)