音は量か質か

鉄道騒音の環境基準

鉄道・自動車・飛行機などの走行、運行にともなって生じる騒音を「交通騒音」といいます。騒音は公害の一つであり、環境基本法をもとに環境基準が定められています。鉄道に関連する騒音にはさまざまなものがありますが、環境基準が定められているのは新幹線の走行に伴う沿線騒音についてのみです。

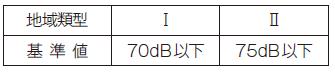

新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年環境庁告示、平成5年改正)を、表1に示します。

表1 新幹線鉄道騒音に係る環境基準

この地域類型は都道府県知事が指定するものでここでは詳細は省きます。基準値は、新幹線列車が通過する際の騒音を時間重み特性S(時定数1秒)および周波数重み特性Aで測定した音圧レベル(これを騒音レベルといいます)の最大値(LpA,Smax)を測定し評価します。

このような環境基準を決めるにあたっては、人間の生理・心理反応が考慮されています。新幹線鉄道騒音に係る環境基準では昭和47年に東北大学、東京都、環境庁(当時)がそれぞれ行った東海道および山陽新幹線沿線での住民に対する社会調査が基とされています。この調査ではアンケートにより騒音による睡眠・会話・電話等の妨害を受けたと訴える割合(訴え率、アノイアンス)とその地点の騒音ピークレベルを調べた結果、この訴え率が30%以下となるのが70~75dBであったということです。

よく言われることですが、音はただ聞こえてくるだけでは「騒音」ではありません。騒音かどうかはそれを聞いた人間が「わずらわしい、不快である」と感じるかどうかで決まります。上記の環境基準の基となった調査では、そのわずらわしさを妨害感として直接尋ねています。人間が音に対して感じる妨害感とその音の聞こえる大きさ、すなわち騒音レベルには正の相関があるため、通常の騒音問題ではまずこれを評価量としています。しかし、音の大きさは妨害感を左右する一つの要素ではありますが、実際にその音に妨害感を感じるかどうかは音色の違いや衝撃性の有無といった物理的な音質のほか、さらにはその原因となる音源に対する個人のイメージやそれまでの記憶、好き嫌い、生活環境など心理的な要因(非音響要因)が重要なファクターであり、騒音問題が音の大きさの大小だけではないというのはこのためです。実際、このときの調査でも東海道と山陽では後者の反応が厳しく、これは調査時期が山陽新幹線の開業直後であったため「音に対する慣れの有無」等の非音響要因によるものと考えられています。

音質評価

騒音対策によりそのレベルがある程度まで下がってくると、さらに一歩進み「より心地よい音環境」を追求することが考えられます。ここでは物理的な音のレベルの大小だけではなく、非音響要因も含めて人間がその音をどのようにとらえているかという質的な側面からの音に対する評価が重要となります。例えば鉄道の車内騒音についても、これまでは騒音レベルだけを考えてきましたが、長時間乗車するような特急列車など「ここちよさ」がより重視される場面では「耳障りな音でないか」という質的な評価も必要となるでしょう。

このような評価手法を音質評価といい、閉空間での音環境が重視される自動車の車内騒音やオフィスの事務機器などの分野で既に研究がすすめられています。音質評価を実現するためには心理的な評価因子を明らかにし、測定できる量を対応させる必要があります。例えば現在音質評価の物理量として示されている心理音響パラメータには音の大きさ(ラウドネス)、音の甲高さ(シャープネス)、粗さ感(ラフネス)などがあげられます。

音質評価は、人間の感覚をもとに決まるものであり個人差がきわめて大きいものです。さらに物理量だけでなく個々の生活環境、嗜好、そしてその音源に対する好き嫌いなどの非音響要因も大きく影響してきます。したがって実験室での聴覚試験だけで簡単に決められる評価指標ではありません。対象とする音源により、望ましい音質やその指標が全く異なることも考えられます。今後、鉄道の音環境についても音質評価の導入にむけて、さまざまな可能性を探っていきたいと考えています。

(人間工学 安部 由布子)

ヒューマンファクタ分析の教育効果と課題(2)

的確な安全マネジメントの実行には、事故やトラブルに対する気付きや改善意見の活用が必要です。そのため、私たちは、事故のヒューマンファクタ分析手法を開発し、ハンドブックの販売や研修指導等を行なっています。

分析の指導は、手法技術の獲得だけではなく、安全風土の醸成にも効果があると考えています。安全風土とは、職場や作業を規定する様々な要因に対する職場の人の認識の内容や程度、価値観や態度のことです。

ここでは、ヒューマンファクタ分析の研修指導が職場の安全風土醸成の一助になり得るのか、について調べた研究結果の一つを紹介します。

調査条件

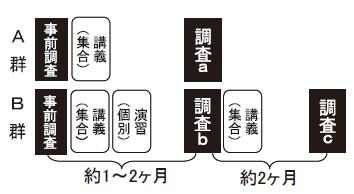

調査は、2006年に、研修の条件と調査時点が異なる2つのグループに対して行いました(図1)。両群とも、職場の管理者層が対象です。

図1 研修の条件と調査時点の概要

A群は、講義形式の集合研修を受けます。研修前(事前調査)とその1~2ヶ月後(調査a)にアンケートに回答します。B群は、講義に加え、事例演習や個別指導を受け ます。調査は、研修前(事前調査)と2ヶ月後(調査b)、さらに、その2ヶ月後(調査c)にアンケートに回答します。

アンケートの内容は、『安全に関するコミュニケーション』についてで、例えば、「小さなトラブルを上司に報告する」「危険に感じたことを職場内で話し合う」などです。これらの項目について、「所属する職場の人たちがふだんの業務の中でどのくらいの頻度で行っているか?」について、5段階(1:全くしない、2:あまりやらない、3:たまにやる、4:時々やる、5:いつもやっている)で回答します。

結果と考察

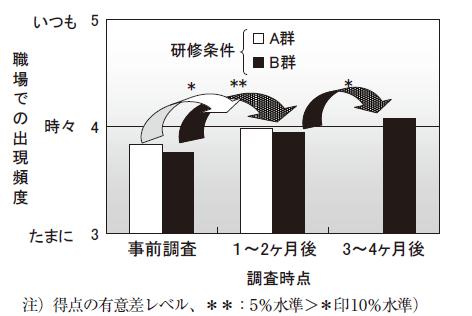

両群とも各調査時点で、回答の平均値の増加が見られました(図2)。特に、事例演習や個別指導を受けた後のB群でその傾向が明らかです。

図2 各群・各時点の調査結果

ここでの得点の増加は、職場内のコミュニケーションが活性したという実態の変化を示しているかもしれません。あるいは、回答者となった職場の管理者層の気づき(認知)の変化を示しているのかもしれません。しかし、たとえ(実態の変化はなく)気づきの変化だけであっても、安全に向けた行動が職場の管理者層に認められることは、職場メンバーの行動の活性化を促しますから、どちらの変化であっても、望ましい状態です。

ただし、ここでの結果は最長でも4ヶ月間のことであり、この効果が永遠と維持できるかどうかはわかりません。安全マネジメントすなわちPDCAサイクルを廻し組織や作業の質を高める活動では、その取組みを継続することが重要です。

参考文献

(1) 宮地ら:鉄道における職場の安全風土の醸成研究,産業・組織心理学会第23回大会,2007

(安全性解析 宮地 由芽子)

大地震遭遇時の鉄道利用者の行動調査

はじめに

大地震が発生した際に鉄道利用者が選択しそうな行動を把握しておくことは、災害発生時の対応を策定する上で重要なことです。そこで、それらを大まかに把握するための質問紙調査を実施しました。調査は、東京都心部の駅で実施しました。

駅の機能や役割に関する認識

表2は、駅の機能や役割として期待されそうなことを列挙し、現段階でそうなっていると思うと回答した人の割合を示しています。見方を変えれば、地震に遭遇した後に駅に行く理由と考えることもできます。本当に地震に遭遇した状況でこれらを思い浮かべて駅に行く人の割合は、表2に示された数値よりも少ないでしょう。しかし、求められそうなことがわかっていれば、事前対策も検討できます。トイレの開放(◎)と運行情報以外のさまざまな情報の提供(○)が課題になりそうです。

表2 帰宅困難者等が駅に期待する機能や役割

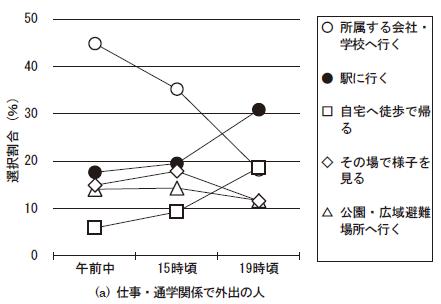

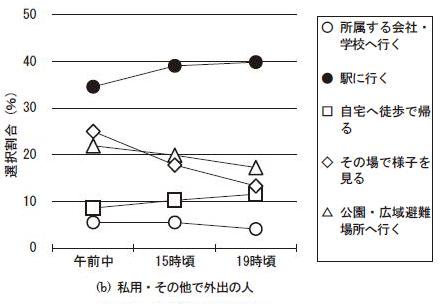

大地震発生後30分程度の行動

図3は、大地震発生後30分程度の行動を、3つの発災時間帯(9時頃、15時頃、19時頃)と2つの駅の利用目的((a)仕事や通学、(b)私用・その他)で整理したものです。行動の選択肢は、質問紙で設けた9つの選択肢から代表的な5つを記載しています。「今回の調査の範囲で」ということになりますが、発災時間によって人々の行動が異なりそうなこと、当該駅の利用目的(その駅周辺の土地鑑の有無に相当すると考えられます)によって行動が異なりそうなことがわかりました。鉄道事業者側の視点に立てば、発災時間帯別の対応策や駅の利用者の特徴に応じた対応策の必要性が示唆されます。図3には続編があり、さらに3時間程度の間にどのような行動を選択するかも尋ねていますが、今回は省略させていただきます。

図3 大地震遭遇後30分以内の行動(平日・金曜日の場合)

おわりに

調査結果のほんの一部を簡単にご紹介させていただきました。他にも対策の検討材料として活用していただけそうなデータが得られていますので、今後、積極的に公開していきたいと考えております。

(人間工学 藤浪 浩平)

LED色灯信号の視認性

はじめに

在来線における車外信号では、緑、黄、赤色の色灯信号が多く用いられています。道路に設置されている交通信号も色灯式ですが、両者の大きさや色は若干異なっています。大きさに限って言えば、一般的交通信号は鉄道信号の1.5倍の大きさです。近年、LED式色灯信号が、鉄道信号と交通信号の両方に用いられているようになってきていますが、LEDは従来から用いられている電球とは特性が異なることから、人間工学的な面からの検討が必要になると考えています。筆者が夜間に運転台に添乗した経験では、鉄道信号と交通信号の両方が遠方からでも良く見える場合には、運転士さんが見間違えないのか心配になるほど似ていることもあります。今回は、鉄道信号と交通信号を含めたLED色灯信号の視認性についての話題です。

LEDの特製

LEDは低消費電力、長寿命、小型であるため、多くの電子機器に利用されていますが、高輝度LEDが開発されてからは電球の代わりとして利用されるようになってきました。LEDは電球に比べ点灯するまでのタイムラグが短いという特性があります。例えば、自動車のブレーキランプに使用すれば、ブレーキペダルを踏んでからブレーキランプが点灯するまでのタイムラグが短くなり安全性が向上します。

LEDは電球と比べ輝度が高く拡散角度が広いという特性があります。これによりLEDを鉄道信号へ使用した場合、電球より光軸調整が容易になると同時に視認性が向上します。最近実施した試験でも、LEDの方が電球より視認性が高いという結果が出ています。踏切支障を回転する赤色灯で知らせる特殊発光信号機(図4)へ利用した場合も効果的だと思われます。しかし、道路工事の現場でくるくる回る類似の信号機を見て、一瞬ドキッとした経験をお持ちの運転士さんもいるのではないでしょうか。このように、LEDは視認性が高いために、道路などに設置されている信号機が線路上からも見えてしまうという弊害があります。逆に道路を走行する自動車から鉄道信号が見えても、信号を見る距離がかなり異なるため問題はなさそうです。自動車はLEDの粒々が見えるほど赤信号に近づいてからブレーキを踏んでも停車することができます。

図4 特殊発光信号機

LEDの発光色と輝度

LED色灯信号の実用化前に、視認性試験を行った時は、LEDと電球の発光色の違いが問題となりました。LEDの発光色と電球の光にフィルタで色を付けたものが同じ色に見えなかったのが原因でした。

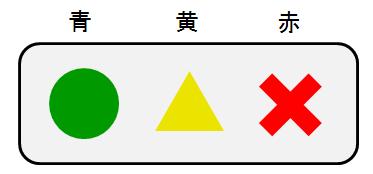

また、昼と夜ではLEDと電球の見え方が異なるということも問題となりました。これは、LEDの輝度が高いことが原因でした。輝度が高いと、人間は眩しいと感じ、色が白っぽく見えます。夜では特にこの傾向が顕著に表れます。交通信号の場合でも、特に色覚異常の人にとっては赤と黄の輝度差が少なく、見分け難いことがあるようです。しかし、交通信号は至近距離から見るため、信号点灯位置が分かり、真ん中が黄、右が赤と判別できると聞いたことがあります。とっさの場合でも正しい判断ができるように、例えば青は○、黄は△、赤は×という色と形状の組み合わせ(図5)が考えられます。

なお、実用化されたLED色灯信号では、発光色と輝度の問題はクリアされており、視認性上は電球をLEDに置き換えることは問題ありません。

図5 交通信号機

おわりに

信号の視認性を中心とした人間工学的評価においては、評価用語として「信号としての相応しさ」ということばを用いることがあります。

鉄道信号、自動車用交通信号、歩行者用交通信号はそれぞれ信号を見る対象者が異なるため、必要とされる要件は異なると思いますが、信号の改良をする場合には「信号としての相応しさ」という視点も加えてほしいと思います。

(人間工学 白戸 宏明)

人間と機械の役割分担を考える

自動化で事故が多発する?

人間の作業を機械に置き換えて自動化することは、ヒューマンエラーが発生するチャンスを取り除くことでもあり、また、作業員自身が負傷することも回避できるとして、事故防止対策としてさまざまな場面で導入されてきました。

しかし、皮肉なことに自動化によって、かえって安全性を損なうような結果になった事象もしばしば報告されています。例えば、15年以上前の話になりますが、完全無人運転をしていた新交通システムがうまく停止することができず、多数の負傷者が出たという事故がありました。ブレーキ系統の故障が原因とされていますが、停止させる機能自体が失われていたのではなく、ブレーキを制御するための指令系統に異常があったとされています。乗務員がいれば、速度超過に気づいて手動でブレーキを掛けることが可能であったかもしれません。人間は、エラー発生の一因となるだけではなく、異常を検知して、適切に判断・処置のできる安全系でもあることに注意しなければなりません。

人間と機械の役割分担の問題

安全性に限った問題ではなく、効率性や経済性などのさまざまな面を向上させるため、マンマシンシステムの改良が進められてきていますが、その中でも、人間と機械との役割分担をどのようにするかということは、機械というものが登場したころからの課題といえるでしょう。

人間と機械(とくに、コンピュータによる自動システム)の役割分担をどのようにするかということについては、いろいろな方式が考えられてきました。よく見受けられるものが、「人間の作業のうち、機械のほうが優れているものを順次自動化してゆく」「当面自動化できないものは、とりあえず人間にさせておく」「基本的に、人間の作業は機械・コンピュータの動作を監視することに限る」などというものですが、これらは、「機械中心(技術中心)の自動化」ではないかとの指摘がされています。

このような機械中心の自動化が必ずしも悪いわけではありませんが、人間の特性を十分考慮しておらず、結果として人間の役割が変わってしまったことにより、新たな形態のヒューマンエラーや故障などに起因する事故が発生する一因となったのではないかといわれています。

人間中心の自動化

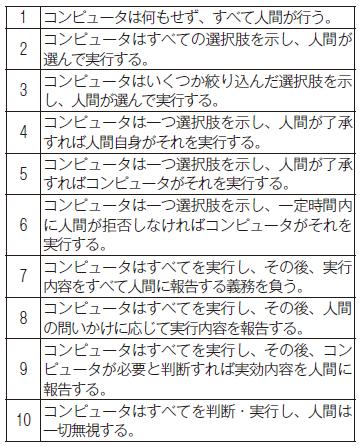

機械中心の自動化と対比されるものが「人間中心の自動化」ということになります。人間中心の自動化を考える上で、よく引き合いに出されているものがトーマス.B.シェリダンによる「自動化レベル」という概念です。シェリダンは自動化のレベルを10段階に分類しました(表3)。

表3 シェリダンの自動化のレベル

人間と機械の特性や、システムを取り巻くさまざまな状況をよく踏まえたうえで、どのようなレベルで自動化を行うのか(どのような役割分担を行うのか)ということを慎重に決定しなければならないでしょう。自動化のレベルをシステム全体で常に固定するのではなく、異常時など時々刻々変化する状態に応じてうまくレベルを調整してゆくこと(アダプティブ・オートメーションといいます)も考慮しながら、全体として安全性(さらに効率性、経済性)を確保してゆく必要があるのではないでしょうか。

(人間科学研究部 藤原 浩史)