技術伝承と直観力

技術伝承の危機が叫ばれている。少子高齢化の進展に伴う若手労働力不足に加え、若年層の理科離れの傾向が危機感を高めている。その対応策の一つとして、種々の分野においてマニュアル化を促進する動きがある。特に、勘と経験で身につく暗黙知による継承を、明確化・体系化により継承しようという意識が高まっている。勘とは、「五感では感じないことを感じとる一種の感覚・能力」である。マニュアル化が進めば、アウトプットの個人差は少なくなる。しかし、勘に関わる情報をすべてマニュアルに含めることは不可能である。勘の伝承は困難であるが、勘を養う方法が伝承されなければならない。

研究分野では、勘に類似の直観力を養成していかねばならない。直観とは、「推理によらず、直接的・瞬間的に物事の本質をとらえること」である。直観力が劣ると、着眼点・問題点や対策を絞り込むのに多くの時間を要し、結論に至るまでに相当の時間を費やすか、結論に至らないことさえある。直観力はどうしたら身につくのだろうか。観察眼と同様である。これは、観察眼のある研究者の多くが、直観力の点でもすぐれているという筆者の観察結果に基づく結論である。かつて当誌で、観察眼は、観察、測定、解析、周辺分野の情報にも配慮した研究成果の統合化等を繰り返すことにより得られること、そのためにも現場観察の機会をできるだけ増やす必要があること、これらを念頭に置き若手研究者に学位取得を奨励してきたことなどを述べた。統合化までの一連の過程を繰り返すことで、個々の事象と全体像の関係を大掴みに把握する能力が高まる。判断の際に有効な指標が増えれば、多角的に事象を眺めることができ、短時間に適切な判断が可能となる。

直観力は、天与の資質ではなく、飽くなき好奇心と不断の努力の積み重ねによって身につくものである。研究者も指導者もこの研究の基本を忘れてはならない。課題が多様化し、難度が増す状況下で、直観力の養成は、技術伝承と人材育成の要諦である。

(鉄道総合技術研究所 専務理事 垂水 尚志)

衝突被害低減対策への取り組み

はじめに

現在、鉄道総研では「衝突防止対策」と同時に「衝突時の乗客・乗員の被害低減対策」に取り組んでいます。本文では、後者において人間工学グループが行っている研究の位置づけ・目的・内容をご紹介したいと思います。

ハドン・マトリクス

1970年にWilliam Haddonが傷害予防戦略に有効な方法としてHaddon’s Matrixを提唱しました。これを自動車の衝突事故に適用したものを表1に示します。この表は、初めグレーの部分が空白で、縦軸(衝突前、衝突時、衝突後)と横軸(人、車、環境)が交わる部分に対策する項目を埋めていきます。表が完成することにより、事象ごとの項目が明確になり傷害予防戦略策定に有効なツールとなります。この方法は、自動車の衝突事故に限らず、疫病、火事、校内暴力等の様々な事象の予防対策の指針を得るうえで幅広く用いられています。表1を見ると、業界は異なりますが、鉄道の衝突事故にも適用できそうです。

表1 ハドン・マトリクス(自動車衝突事故適用)1)

|

人 |

車 |

環境 |

衝突前 |

交通心理 |

ブレーキ特性 操舵性 |

路面の状況 天気 |

衝突時 |

衝突応答 人体耐性 |

衝突特性 拘束装置 |

ガードレール 路上障害物 |

衝突後 |

医療 |

救出性 |

救急体制 |

表2 鉄道の衝突事故に対する現在の対策

|

人 |

車 |

車両以外 |

衝突前 |

適性検査 安全訓練 |

メンテナンス ATS・EB等 |

閉そくシステム ユレダス 軌道高架化 |

衝突時 |

|

高剛性化 クラッシャブルゾーン 支持具 |

脱線防止装置 |

衝突後 |

異常訓練 |

防護無線 AED・消火器 貫通路 |

|

ターゲットと目的

表2に表1に対応した鉄道事故への現在の主な対策を示します。我々がターゲットとしているのは表2における「衝突時」にあたります。衝突時の傷害低減対策の方法として、この分野の権威であるJac Wismansは以下の4つを挙げています。

1. 衝突車の周りの環境を変えることによる事故条件のコントロール

2. 車両構造設計による車両の衝突特性の改善

3. 衝突時の乗員運動のコントロール

4. 人体と環境の間の衝撃接触のコントロール

1については、鉄道においては脱線防止装置であり、車体の高剛性化やクラッシャブルゾーンの付加は2にあたり、3については、手すり・つり革等の支持具がその役目を負っています。4にあたるのが現在取り組んでいる部分で、車内装品への2次衝突(車両の衝突の衝撃により人が他の人・物に衝突すること)の被害低減を目的としています。

対策へ向けての具体的方法

2次衝突への対策として、内装品の配置・寸法の変更や、内装品を衝撃吸収可能な材質・機構へ変更することが挙げられます。これらの対策を効果的に行うには、事故においての生存要因(サバイバルファクター)を把握していく必要があります。鉄道総研では独自の事故データの統計をとることにより、サバイバルファクターを把握し、人体ダミーを用いた実験や、コンピュータシミュレーションにより事故を再現し傷害の推測を行っています。但し、研究を進めていく上で、実際の事故におけるサバイバルファクターのデータが不足していると感じます。その理由として日本には専門チームがないことが挙げられます。国内の自動車業界では、ITARDAと呼ばれる機関がサバイバルファクターを含めた事故調査を行っていますし、米国ではNTSBという機関に鉄道事故におけるサバイバルファクターの専門グループが存在しこの調査を行っています。

このような状況もありますが、今後も引き続き自動車業界で用いられている技術や考え方も鉄道に活用しながら取り組んでいく予定です。

参考文献

1) 自動車技術会(編):工学技術者と医療従事者のためのインパクトバイオメカニクス,P175,社団法人自動車技術会,2006.

(人間工学 中井 一馬)

不快な気持ちでは上手くいかない?

はじめに

事故やヒヤリハットの原因として、注意不足がよく問題にされています。例えば、「心配事に気を取られた」「異常時に動揺して集中力がなくなった」などです。このような「心配」や「動揺」などといった気持ちに関する問題は、これまでメンタルヘルスや精神衛生といった健康の問題として対応されてきました。ところが最近の研究では、不快な気持ちが「見る」、「考える」、「動作する」などといった人間の基本的な能力を低くすることが具体的に示されつつあります。これは、気持ちの問題が事故や安全性により直接的に関わっていることを表しています。そのため、本人はもちろんのこと、管理者側も、気持ちがどのように能力を低下させるのかを知っていただきたいと思います。

気持ちの悪化は何を引き起こす?

トラブルがおきた時には、「焦り」「緊張」などの不快な気持ちになることがあります。このような不快な気持ちになると、心地よい気持ちのときと比べて狭い範囲のことにしか意識が向けられなくなってしまいます。この変化は、ものを見るとき、何かを考えるとき、動作をするときなど様々な場面で危険性を高めてしまいます。

狭い範囲にしか意識が向けられなくなると、まず見え方が変化します。具体的には視野が狭くなり、周りにあるものが見えにくくなります。また一度あるものに意識を向けてしまうと、他のものに目がいかず、全体を見渡せなくなります。こうなると、普段であれば簡単に気付くことが出来るはずの周囲の危険を、見逃してしまうことになりがちです。

次に、考え方が変化してしまいます。一つの考えにこだわり、新しいアイディアが出てこなくなります。また、いくつもの情報をまとめて大きな視点で判断することが難しくなり、トラブルの解決が出来なくなります。実際、トラブルの原因が見つからなくて困っているとき、後からやってきた人の方が簡単に問題を解決する場合があります。これはもちろん応援に来た人の能力が高い場合もあるでしょうが、当事者の気持ちが不快なため、普段なら簡単にわかるはずのものが、わからなくなってしまったから、という可能性も十分に考えられるのです。

さらに、動作が変化してしまいます。動作をするときに柔軟な微調整が出来ない、同じ動きを繰り返してしまうといったことがおこります。作業を行う現場が、訓練するときの状況と全く同じということはありえません。私たちは、無意識のうちに現実に合わせた微調整を行っているので、新しい場面でも上手い対応が出来るのですが、それが出来なくなってしまうのです。

不快な気持ちへの対処

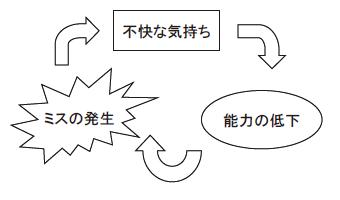

このような見え方、考え方、動作の変化を自分から気付くのは難しいため、なぜいつもどおりに出来ないかがわからず、余計に焦り、緊張してしまいます。そのためより不快な気持ちになってしまい、その影響でさらにミスが発生しやすくなるといった悪循環に陥ります(図1)。

図1 不快な気持ちによる悪循環

今回は、不快な気持ちが能力の低下を引きおこし、安全性を損ねていくという問題をご報告しました。

このような事態を防ぐには、まず作業者も管理者も気持ちの影響をきちんと把握する必要があります。それにより作業者は自分が悪循環に陥っていることに気付く可能性が高まりますし、管理者も気持ちに問題のある人に注意することが出来ます。作業者が自ら気付くことが出来れば、他者に助けを求める、気持ちを落ち着かせる(深呼吸をする、ゆっくり確認)などの対応が出来ます。管理者が気付けば、支援する人の手配をしたり、場合によっては休憩を与えるなどの負担を減らす対応が出来ます。

鉄道総研では、このような気持ちと安全の関係にも目を向け、研究に取り組む必要があると考えています。

(安全心理 北村 康宏)

列車風が人の姿勢に及ぼす影響

はじめに

列車が駅を通過する際にホーム上に生じる風を列車風といいます。人が風から受ける力は、風速の二乗に比例して大きくなることが知られていますので、ホーム上の列車風は安全面から適切に管理される必要があります。

現在のホーム上の列車風風速の目安値は、国鉄時代に設定されたもので、ビューフォート風力階級という自然風を対象とした平均風速の対応表を根拠にしたといわれています。しかし、列車風はごく短時間の風なので、10分以上の平均風速で表されたこの風力階級を、そのまま列車風に適用することへの妥当性検証が課題となっております(人間科学ニュースNo.141、No.144)。

そこで、列車風の安全性を検討する基礎的なデータを取得するために、列車風の特徴的な風速波形に着目し、その人の姿勢への影響について調査を行ったのでご紹介します。

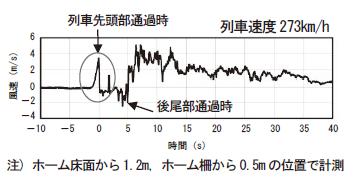

列車風の風速波形

まず、列車風の風速波形を見てみたいと思います。図1は、新幹線A駅下り線ホームにおいて、列車通過時に記録された列車進行方向の風速波形です。駅の構造や通過列車の車体形状等により列車風の性状は異なりますが、この例では、大きな風速は、列車先頭部通過時と後尾部通過後に発生していることがわかります。また、先頭部通過時に三角形状の鋭い波形がみられます。今回は、この三角波風速に焦点をあて、そのピーク値と作用時間(三角形の底辺の長さ)が人の姿勢に及ぼす影響を明らかにするための調査を実施しました。

図1 列車風の風速波形例

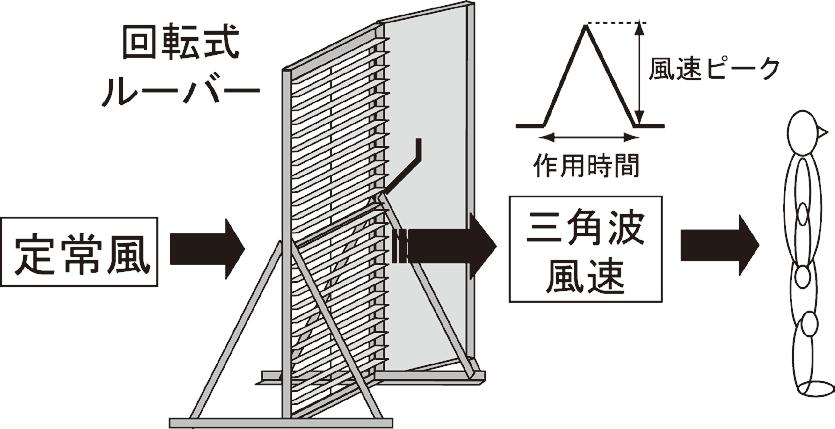

風洞試験の概要

鉄道総研の所有する大型低騒音風洞において、一般の被験者29名(男性13名、女性16名)を対象として、三角波風速の体感試験を実施しました。風洞に吹く風は、設定風速をほぼ一定に保つ定常風ですので、風洞内に図2のように回転式のルーバーを設置し、それを開閉することで定常風から三角波風速を発生させました。三角波風速のピーク値は定常風の設定風速により、作用時間はルーバーの開閉時間を制御することにより調節しました。

図2 三角波風速生成の模式図

定常風の大きさは5m/sから5m/s刻みで上げていき、30m/sまでの6段階としました。風速の作用時間は各風速において0.5秒、1.0秒、2.0秒となるようにしました。また、被験者は背後から風を受けるようにしました。

試験の結果、風速ピーク値が15m/sを超える付近から、姿勢を保持できず、踏み出す動きが見られました。また、作用時間が長いほど、姿勢を保持することが困難となる傾向も確認されました。たとえば、設定風速20m/sの場合、全被験者のうち姿勢を保持できなかった割合は、作用時間0.5秒では13%、作用時間2.0秒では40%でした。したがって、三角波風速が人の姿勢に及ぼす影響として、その風速ピーク値だけでなく、作用時間も考慮する必要があることがわかりました。

おわりに

今回は、列車先頭部通過時に見られる三角形状の風速に着目しましたが、このほかに、後尾部通過後に見られるような風速変動が人の姿勢に及ぼす影響についても、現在分析を進めております。

今後も、列車風が人に及ぼす影響に関して、様々な視点から検討を行い、列車風の安全性評価に繋げていきたいと思います。

(人間工学 遠藤 広晴)

ブレーキの感じ(4)

人間工学グループでは、これまで列車ブレーキ時の乗り心地について調べてきました。本誌No.128「ブレーキの感じ(3)」で報告してから時間が経ち、この間もいくつかの調査を実施してきました。そこで、その後得られた知見を紹介したいと思います。

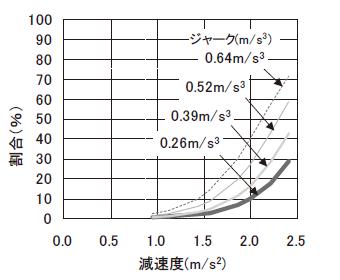

ブレーキは減速度が大きいほど強く感じ、乗り心地が悪くなります。また、ブレーキのかかり初めおよびかかり終わりの減速増加率および減少率が大きいほど乗り心地が悪くなります。この増加率および減少率をジャークと呼んでいます。減速度およびジャークと乗り心地との関係を正確に把握することは難しい課題で、よりよいブレーキの制御を検討するため、この関係を明らかにすることが求められていました。

そこで、筆者らは電車利用者を対象としたブレーキ体感試験を何回も実施し、ブレーキの減速度およびジャークと乗り心地との関係を求めてきました。利用者にいろいろなブレーキの減速度とジャークを体感してもらい、駅に停車するためのブレーキとして「許容できる」「許容できない」の判断で乗り心地を評価してもらいました。そして、この許容できないとした被験者の割合を求め、乗り心地の悪さの指標としました。許容できない割合は乗り心地の悪さの指標としてこれまでも多く用いられてきており、かつ比較的安定した指標と考えられています。

図1は進行方向に向いて立っているところにブレーキがかかった条件で求められた乗り心地を示しています。許容できない割合は減速度が大きくなると急激に増加し、かつその増加曲線はジャークに依存して、割合が高いほうにシフトしています。たとえばジャークが0.26m/s3では減速度1.5m/s2での許容できない割合が2%ですが、ジャークが0.39、0.52、0.64m/s3では同じ減速度に対してそれぞれ4、7、12%となっています。これまでは減速度の乗り心地への影響がジャークによってどの程度変わってくるかがはっきりしていませんでしたが、ジャーク0.1m/s3程度の違いで影響が変わることがわかります。

図1 ブレーキとして許容できない割合

(小美濃他:高減速ブレーキ時の乗り心地評価、RRR、第64巻第7 号、2007、p.29より)

ところで、ブレーキ時の乗り心地は列車の速度向上、高輸送密度などに関係してくる問題でもあります。サービス向上のために最高速度を上げたり、停車時のブレーキ時間を短縮したりという検討をする際、強いブレーキを必要とするケースがあります。当然のことながら減速度が高くなるので乗り心地は悪くなります。新たなブレーキの検討に高減速領域での減速度と乗り心地の関係のデータが必要となります。図1はそうした高減速領域の基礎情報も提供しています。

たとえばこの関係を基に、乗り心地を損ねずに短い時間で止まれる高減速ブレーキが可能であると考えています。高い減速度で乗り心地が悪くなりますが、ジャークを低く抑えられれば乗り心地が悪くならないという考え方です。ただし、ブレーキ距離が決まっている場合、ジャークを下げるために最高減速度をその分引き上げる必要が生じます。よって、乗り心地上、減速度とジャークのトレードオフの関係が生じます。このトレードオフは、低い減速度では乗り心地自体それほど悪くはないため問題にはならないですが、高い減速度では無視できなくなります。このことは乗り心地を損ねない最適な減速度とジャークの組み合わせが存在することを意味しますが、その最適解は図1の関係から求めることができます。

今後ますますブレーキのハードウェア開発が進むでしょう。利用者にとっての最適ブレーキの考え方が、そうした技術に取り入れられるように努力していきたいと考えています。

(人間工学 小美濃幸司)

安全風土と安全文化

個人のやる気は、その人が属している組織の構造や制度等の影響を受けます。ただし、その影響は直接的なものだけではありません。それらの条件に対して、個々人がどのように認識したのかがやる気に大きく影響します。この組織に対する個人の認識の内容や程度のことを「組織風土」と言い、安全に関連したものを「安全風土」と呼びます。「安全風土」について、私たちは、1970年代(前身である旧国鉄の労働科学研究所)から、安全に向けた組織風土作りの一貫として、職場評価手法を開発するなどして研究開発に取組んできました。

一方、1986年に原子力発電所の事故の発生を契機に、事故を誘発する背景要因を説明するものとして「安全文化」という考え方が注目されるようになりました。似たような用語ですが、「安全風土」と「安全文化」の考え方には、違いがあるのでしょうか?

そもそも「安全風土」は、組織心理学の研究者が用いてきた専門用語であり、そのとらえ方も心理学の専門的手法が用いられます。そのため、限定的な部分があり、一般の方からは扱い難いと思われがちです。

一方、「安全文化」は、事故の背景要因として様々な人が用いますので、その考え方も多様です。

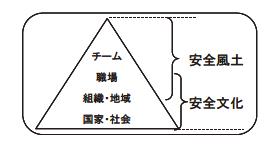

例えば、そもそも「文化」という言葉は、1980年代まで「国民性」を示す用語として使われてきた背景から、職場やチームではなく、企業や国の政策のような大きな枠組みで使われる場合が多いようです。そのため、組織や職場の安全風土の背景要因として「安全文化」を規定し、根本的な問題として重要視する場合があります(図1参照)。

図1 対応する階層の違い

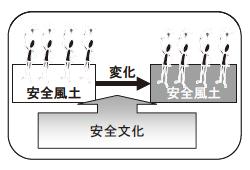

また、「安全風土」の研究方法が主にアンケート調査で実施されることから、この調査法で把握しきれない部分を「安全文化」としてとらえようという考え方の人もいます。例えば、定期的な調査を行なうと、その変化を把握することが可能となりますが、変化をもたらす要因(変化しようとする姿勢や変化を可能とする能力)を「安全文化」として重要視すべきだという考え方です(図2参照)。

図2 安全風土の変化と安全文化

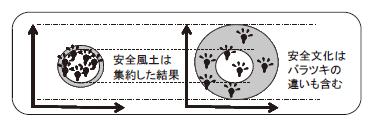

あるいは、「安全風土」が、職場の人が感じる程度や内容といった現状の実態を示すのに対して、「安全文化」はそれが向う方向や期待(行動規範)を示すという考え方の人もいます。さらには、測定された「安全風土」が職場の人にどのくらい支持されているのか(職場の人にとってどの程度明瞭なのか)が「安全文化」だという人もいます(図3参照)。

図3 安全文化とデータのバラツキの関係

以上のように、「安全文化」については様々な考え方があります。しかし、統一した見解に至っておらず、また、測定方法も確立されていないのが現状です。

とは言え、実用場面では“何をとらえたら安全風土が良い(悪い)のか”(評価内容)や、“とらえた結果をどう活用するか”が重要な課題です。それぞれの用語が示す内容の中で“重要な側面は何か”ということを考えた場合は、「安全風土」も「安全文化」も明確な違いがないことが、多くの研究で指摘されています。

私たちの研究では、以前から用いている「安全風土」を用語として用いています。しかし、「安全文化」が示す有用な考え方も取り入れながら、実用的な研究を目指すべく、今後も、研究開発に取り組みたいと考えています。

(安全性解析 宮地由芽子)