褒めるか、叱るか

「褒めて伸ばす」と「叱って伸ばす」、あなたはどちらの指導を行っていますか。どちらの方法も適切 に使えば有効に働きますが、やり方によっては逆効果になってしまう危険性もあります。本稿では、「褒める」と「叱る」の注意点についてご説明します。

①叱ると成績が上がり、褒めると成績が下がる?

やさしく褒めると失敗する、逆に厳しく叱ると成功する、と感じている方は多いようです。しかし、その実感に落とし穴があることは意外と知られていません。以下の問題について考えてみてください。

ある教師は「生徒が悪い点を取ったときにちゃんと叱ると次のテストでは成績が良くなる。でも、良い点を取ったときに褒めると次のテストでは悪くなる」という経験を何度もしてきました。生徒は叱って教育するべきでしょうか?

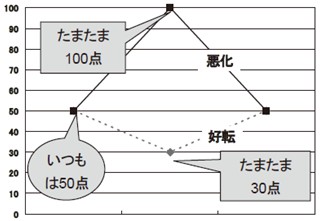

叱ると成績が上がり、褒めると下がるのですから、一見するといつも叱った方が良い成績になるように思えます。しかし、通常50点を取る生徒が30点という低い点を取った場合、次のテストで「いつもどおり50点」を取っただけで成績は上がります。逆に100点を取った場合、次のテストで「いつもどおり50点」取っただけで成績は下がることになります。つまり、褒めるような場面の次には悪化が、叱るような場面の次には好転が発生しやすいのです。

このように褒めることや叱ることとは無関係に成績が変化する場合があります。これは1年目に良い成績を残した新人選手が翌年に普通の成績を残しただけで2年目のジンクスと言われることと同じです。叱ることに関する見せかけの有効性には注意が必要です。

実際に叱るとき、褒めるときにはどのような点に注意すれば良いのでしょうか。両方に共通する注意点についてご紹介します。

②そんなに俺が悪い(偉い)のか。

たとえ仕事の手順ひとつでも、人は叱られるとプライドが傷つき、自分の価値が低くなったと感じてしまいます。逆に褒められるとプライドが高まり、自分の価値が高くなったように感じてしまいます。褒めるにしても叱るにしても、相手側のこのような心理変化が過大になることは防ぐ必要があります。

例えば、「一生懸命に頑張っているが結果が上手くだせない人」に対し、ただ叱るだけでは何も変わりません。それどころか落ち込んで精神的なダメージを受けてしまい、この仕事は向いていないと辞めてしまうかもしれません。この場合は仕事に対する姿勢をまず褒め、次に問題点についてどう考えているのか聴いてみるとよいでしょう。指導者が一生懸命という長所を認めることでやる気は上昇し、その上でよりよい仕事のやり方を学んでいけるはずです。

逆に「あまり熱意はないが、良い結果は出している人」に対して漠然と褒めてしまうと、現状に満足してしまい、あるいは自信過剰になってしまうかもしれません。この場合は本人の有能さを褒めつつ、目標をもっと高く置いて挑戦する姿勢を求めていることを伝えると良いでしょう。指導者が有能さという長所を認めることでやる気が上昇し、その上で仕事への熱意を持たせることが出来るはずです。

人は目立つ特徴に目を奪われて一面的に判断してしまうという傾向(ハロー効果といいます)を持っていますので、指導者側もその指導を受ける側も注意が必要です。特に指導者側が、出来るだけ褒めることと叱ることのバランスを取ることで、指導を受ける側の過大な落ち込みや自信過剰といった危険性を低め、より良い成果が得られるはずです。

(安全心理 北村 康宏)

子供による使用を想定した設計

鉄道利用者として想定すべき範囲

読者の皆さんは「ユニバーサルデザイン」という言葉を見たり聞いたりしたことがあると思います。「デザインの改変や特別仕様のデザインを必要とせず、できるだけ多くの人にとって利用可能な製品や環境をデザインすること」と定義されています。ユニバーサルデザインの考え方は、鉄道分野においても重要な考え方です。ところで、鉄道利用者における「できるだけ多くの人」とはどのような人たちなのでしょうか。高齢者や障害者も含まれるでしょうが、子供も立派な鉄道利用者であり、「できるだけ多くの人」に含むべき存在です。

こどもボタンに手が届かない

私には小学2年生の息子がいます。彼の身長は120cm台前半で、小学1年生の平均身長程度です。運賃を払って鉄道を利用する人の中では、最も背が低い部類に入るでしょう。

先日、一緒に電車で出かける機会があり、自分の切符を自動券売機で買わせることにしました。「こども」ボタンを押した後に、タッチパネルの料金ボタンを選択することを説明し、硬貨を渡しました。彼が硬貨を投入して操作を始めたところで、彼1人では切符を買えないことがわかりました。図1でわかるように、券売機が設置された台に身体を押し付けて手を伸ばしても「こども」ボタンに手が届かなかったのです。図2のように、さらに背伸びをすると「こども」ボタンに手が届きましたが、残念ながら当該料金のボタンには手が届きませんでした。

父親が近くにいたので操作ができなくても安心していましたが、1人きりのときであれば、先にお金を入れていることもあり、かなり混乱したのではないかと思われます。

子供の利用を想定した設計

今回の例では、以下の対策が考えられそうです。図2をよく見てみると、タッチパネルの横のボタンは下の2つが余っています。子供の利用を想定すれば、上揃えでボタンを配置するのではなく、下揃えでボタンを配置する策が考えられます。

次に、図2のタッチパネル内のボタンの配置をよく見てみると、パネルの下半分はほとんど空欄です。すべてのボタンを画面の下側にスライドさせて配置すると、ちょうど画面の下半分に収まり、小学1年生の平均身長でも届きそうな画面構成になります。

おわりに

ここでは、券売機の例をご紹介しましたが、車両の乗降ドアの開閉ボタンにも同様の視点が必要でしょう。また、賛否があるかと思われますが、車内やプラットホームの非常ボタンなどについても、いたずら防止だけでなく、状況によっては子供に使ってもらうことを想定した設計や設置が必要になってくるかもしれません。

図1 手を伸ばして届く範囲

図2 背伸びして届く範囲

(人間工学 藤浪 浩平)

列車内のトイレの開閉でとまどうこと

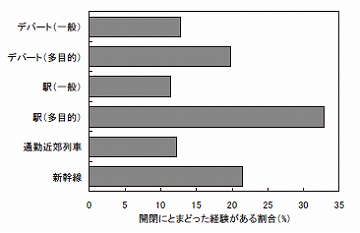

何気なく利用しているトイレですが、自分の慣れていないタイプのものに出会うと、意外ととまどうことがあるものです。図1は、男女および高齢者を含む109名に、トイレの開閉で戸惑った経験の有無をたずねた結果です。多目的トイレとは、車いすが入れる広めの個室で、乳児のおむつ替えなどさまざまな目的で使えるトイレです。どのトイレでもとまどった経験がありますが、駅の多目的トイレ、新幹線(多目的トイレ含む)、デパートの多目的トイレで高い割合を示しました。いずれも一般のトイレと開閉操作が異なるために、とまどいが生じやすいのではないかと考えられます。

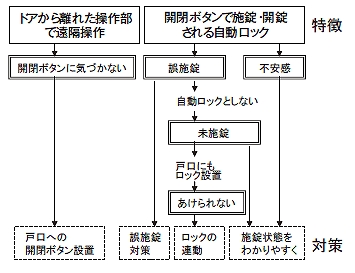

トイレの個数が限られる列車内では多目的トイレの比率が高くなり、一般利用者が多目的トイレを使うことが比較的多いと考えられます。使い慣れていない人が多目的トイレを利用すると、どんなとまどいが起こるか図2に整理してみます。

多目的トイレの開閉操作の特徴として、引き戸が自動ドアになっており、車いす利用者が個室内に入った状態で押せるよう、ドアから離れた操作部で遠隔操作することがあげられます。このため、普段、開き戸のドアを取っ手で操作している利用者は、ドアの動作方向や開閉ボタンの場所にとまどうことが予想されます。我々の実験では、ドア付近に操作部がないトイレにおいて、2割の人がドアを手でひっぱるなどの試行錯誤を続け、内部の開閉ボタンになかなか気づきませんでした。

また、多目的トイレは開閉ボタンで施錠・開錠までされる自動ロックが一般的です。しかし、慣れていない人では、自動ロックであることを知らなかったり、エレベータで内部の閉ボタンを押して外に出る習慣があったりして、外に出る時に個室内の閉ボタンを押してしまうことがあり、トイレが無人状態で施錠されてしまう問題となります(誤施錠と呼びます)。列車内では、これを避けるために、自動ロックとしない多目的トイレもあります。すると今度は、多目的トイレが自動ロックであることを知っている人が自動ロックだと思い込む、遠隔操作のロックに慣れていないなどの理由で「未施錠」が発生します。これに対し、遠隔操作のロックの他に、戸口に掛け金式などの機械ロックを設置することで、遠隔操作になじみがない人でも直感的にロックできるようにしているトイレもあります。しかしロックが複数系統となることで、2箇所でロックして片方しか開錠しない、施錠した方と別のロックを操作するなど、鍵をあけられなくなってしまうことの原因にもなります。

先ほどの調査で、とまどいの具体例を見ると、開閉ボタンの位置や方法が27件、施錠方法や施錠状態がわかりにくいことが19件、引き戸なのに押してしまう、押すか引くかわかりにくいなどドアの開閉方向が7件でした。

図2のそれぞれの問題に対して、点線で囲んだような対策が考えられます。こうした対策案をとりいれたトイレを利用者の方に使っていただいて、不慣れな人が迷いにくく、誤施錠などの問題が発生しにくく、かつ、建築物の多目的トイレとの整合性を保てるような開閉操作の提案を目指しています。

本研究は東急車輛製造㈱との共同研究で実施しました。

図1 トイレのドア開閉でとまどった経験

※ 通勤近郊列車のトイレは利用経験のない人が多かったため、49名分のデータ

図2 多目的トイレで起こりうる開閉の問題と対策

(人間工学 斎藤 綾乃)

快適な音環境をつくるために

残したい日本の音風景

前回の人間科学ニュースで、「音は量か質か」と題して、音に対する快・不快はその大きさだけではなく、その音の質に対する評価が影響する、と書きました。これは状況にも依存していて、静かなところに耳障りな音があれば、それが小さくても不快感が発生しやすくなります。反対に、とても大きな音でも、その音が発生していることに意味や理由があれば、むしろ心地よく思えたりもします。

また、その音に対するイメージも快・不快感に影響しています。例えば環境省は全国からの公募により「残したい日本の音風景100選」を1996年に選定しています。ここで興味深いのは「日常的にあったら苦情の対象になるのでは?」と思うような音も選ばれていることです。鉄道に関係する音でいえば、SLの音が2つ選定されています。SLは実際はかなり大きな音を出していて、もしずっとこの音があったら騒音の規制対象になりそうなほどですが、「残したい音風景」では古き良き時代へのノスタルジーを感じるためかとても評価が高いのです。音の印象やそのときの状況によって音に対する感じ方が変わってくる一例といえるでしょう。

心地よい音とは

では、人間が心地よいと思う音、逆に耳障りと思う音はどのような音でしょうか。前述のとおり状況や個人により音のとらえ方は違うので、すべての人がいつでも「心地よい」と感じる音を見つけだすのは至難のわざです。しかし何らかの指標で人間の感覚にあうように音を表現しようという試みがあります。心理音響評価や音質評価とよばれ、定量化のために人間の聴覚特性を考慮した「音質評価指標」といわれるさまざまな指標が考えられています。

このような取り組みは自動車では少し前から行われていて、例えば「スポーツカー」「高級車」「ファミリーカー」など、その使用の形態や目的によって車内の環境に対する要求が異なるため、それぞれに応じて最適な音空間になるようにデザインされているそうです。

音質評価指標の例

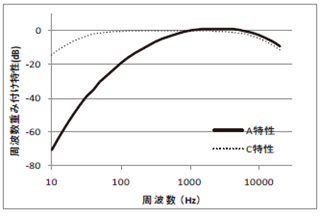

音に対する快・不快は第一に音の大きさに相関があります。音の大きさはふつう騒音レベルで表します。人間が感じる音の大きさは、その周波数(高低)に依存しています。高い音と低い音では、物理的に同じ大きさの音でも、人間の耳には違った大きさに聞こえます。それほど大きくない音では非常に低い音や高い音はあまり聞こえず、約2~4 kHzの音(ピアノやバイオリンの一番高い音)が最も聞こえやすいとされています。このような聴感特性(周波数重み付け特性といいます)は下図で示したA特性により近似できます。しかし、音の聞こえ方は大きさにも依存していて、音が大きくなると、低い音が相対的に聞こえやすくなっていき、図のC特性のよう

な、より平らな特性に近づきます。

騒音レベルは音の大きさをA特性で周波数重み付けして計算しています。これに対して前述したような音の大きさによる低音の聞こえやすさの違いや、音の継続時間による大きさの感じ方の違いなど、さまざまな人間の音の大きさの感じ方も計算にとりいれたものが『ラウドネス』で、現在最も基本的な音質評価指標として、家電製品の音の評価などにも用いられています。

音に対する快・不快感はその大きさだけに依存するものではないため、ラウドネスの他にも音質評価指標が考えられており、たとえば音の「ふらつき」や「ざらつき」を示す『ラフネス』や『変動強度』、音全体の高低を示す『シャープネス』などがあります。しかし、どの指標が人間の感じ方と合うのかは、対象によっても異なりまだまだ研究段階です。鉄道の客車内の音にもこのような手法を応用し、より快適で望ましい音がどのようなものか、方向性を示すことができればと考えています。

図 周波数重み付け特性

(人間工学 安部 由布子)

ヒューマンファクタとヒューマンエラー

私は、これまでヒューマンエラーの防止を目的に人間の行動形成要因(ヒューマンファクタ)に着目して研究開発を行ってきたので、今回は「ヒューマンファクタとヒューマンエラー」についてお話したいと思います。

昔、職場の同僚に「羽山さん、“ヒューマンエラー”の専門家ですよね?○○教えてください!」と言われたことがあります。

その時まで自分は「“ヒューマンファクタ”の専門家」のつもりだったのですが、そのとき初めて自分は「“ヒューマンエラー”の専門家(=常習犯)だから“ヒューマンファクタ”を専門に研究しているのだ」と気づきました。要するに自分のエラーがあまりに多いために、ミスをなくすにはどうしたらいいだろうと考えているうちにそれが仕事になったのです。

ところで、「ヒューマンファクタ」と「ヒューマンエラー」、どちらも最近聞かれるようになってきた言葉ですが、きちんと使い分けていますでしょうか?

「ヒューマンファクタ」は、簡単に言えば、「人的要因」、つまり人間側の様々な要因のことです。また、時には、学問や研究分野を指す言葉としても使われます。一方、「ヒューマンエラー」は、「(研究者によって定義は異なりますが)当初の目標とは異なる行為をしてしまうこと」であり、人間の行為に対して様々なヒューマンファクタが影響した結果、顕在化します。

ヒューマンエラーは、人間の様々な行為の連続の中で発生します。そして、その過程で発生するヒューマンエラーに気付かずに見過ごしてしまうと事故に至ってしまいます。

右の図は、事故に至る過程を模式化したものですが、事故やヒューマンエラー、ヒヤリハットは、人間の行為の結果が顕在化した事象です。これらは、人間の行為の結果である限り、何らかの要因(直接要因や背景要因)が行為者に影響を与えています。この影響が行為者にとって悪い影響だった場合に結果として、事故やヒューマンエラーとなって顕在化するのです。

ということは、事故やヒューマンエラーの防止には、人間の行為を阻害する要因(ヒューマンファクタ)を何とか排除・緩和することが必要です。そして、それら要因を排除・緩和するためにはその要因にいかにして気付くことができるかが重要なのです。

では、ヒューマンエラーは「悪者」でしょうか?

私は必ずしも「悪者」ではないと思っています。なぜなら、ヒューマンエラーが起きたおかげで重大な事故を防いでいた可能性があるからです。また、大きな事を言えば、ヒューマンエラーの発生をきっかけにして、エラーを防ぐための新しい装置や知見が生まれるかもしれないからです。

前者の場合、ヒューマンエラーは事故が起きそうなことを教えてくれる役割を果たしていると考えられます。したがって、重大な事故を起こさないようにするには、事故の兆候(ヒューマンエラーやヒヤリハットなど)を小さなうちに確実につかみ、適切に処置すればいいのです。

また、後者の場合では、ヒューマンエラーをきちんと分析し、解明することによって、(会社や職場や個人の)欠点をいろいろと教えてくれます。その欠点を知ることで様々な業務改善・業務効率を図れるようになります。

このように多くのことを教えてくれるヒューマンエラーですが、エラーから学び、活用するためには「ヒューマンエラーの専門家(=管理者)」として、エラーやエラーに結びつく要因に「気づく」ことが大事なのではないでしょうか?

(安全性解析 羽山 和紀)