ヒューマンエラーのリスク評価(2)-発生の可能性の評価-

ヒューマンエラーの防止には安全の仕組みが必要であり、これを強固にするためには、効果的な事故防止対策を検討し、改善を図ることが不可欠です。その判断の一つがリスク評価であり、そのためには、①事故に至る危険な事象の内容、②事象が発生する可能性の確からしさ、③仮に事象が発生した場合の結果の大きさ、の3つの要素を把握する必要があります。

本誌2009年11月号(第164号)では最初のポイントである事象内容の抽出方法について解説しましたが、以下には、次のステップである「事象(ヒューマンエラー)が発生する可能性の確からしさ」を評価する方法とその課題について解説します。

できれば客観的に観察調査で把握したい

信頼性工学では、「事象が発生する可能性の確からしさ」を機器故障の発生確率としてとらえます。しかし、ヒューマンエラーの発生確率を客観的に算出するのは、かなり困難です。

機器の場合にも試験や実験の回数やサンプル数が不十分だと結果の不確実性が大きくなってしまいますが、これは人を対象に試験を行う場合も同じ課題です。しかも、人の行動の有無は観察で把握し易いのですが、その際に“何にどう気付き”“どう考えて”行動したのかといった内面の部分は、外から観察してもよくわかりません。人を測定する技術は日々進歩していますが、そもそも現実場面では様々な要因や条件が複合的に作用しているのですから、その要因や条件の全てを把握するのは不可能です。

代わりにトラブル情報を集めて分析する

観察データの代わりとしてなり得るものがトラブル事象(インシデント、ヒヤリハット等)の報告データです。一定の期間・基準で収集されたトラブル事例から、トラブルの発生に至る迄のエラー事象の連鎖の経緯を調査分析します。そして、エラーパターンに分類し、対象事例に対する各パターンの出現頻度の比を算出します。これを、客観的な「発生し易さ」の評価の代替指標とします。

しかし、ヒューマンエラーに起因したトラブルが顕在し報告されることは頻繁にはないので、たいていの場合、統計的に有意な件数(数百)のヒューマンエラーがトラブル事象として報告される迄には長時間を有します。そして、数百件のヒューマンエラーが報告されている間に何も対策を実施していない組織や職場は、現実にはありません。このような条件が一定していない(条件が変遷する)データの分析はとても難しいものです(単純に分析しても、その結果を解釈するのが難しくなります)。

しかも、そもそも、ヒューマンエラーに関するデータを収集するシステムを持たない組織・職場が多く、データの蓄積が不十分なことも課題です。特に、ヒューマンエラーの発生の背景となる要因や条件等の分析が不十分であることが多いものです。

エキスパートの判断で情報不足を補う

客観的なデータの不足、トラブル報告の統計的な分析の難しさから、多くの産業分野で実施されているリスク評価では、エキスパート(専門家・熟練者)評定が用いられます。この方法では、作業や事故の実態を把握できるエキスパートは誰か、評価モデルは作業やシステム条件を反映したものとなっているかがポイントになります。

エキスパートが持つべき条件の整理やその育成方法については、団塊世代の大量退職や技術継承の問題から、今後の大きな課題です。また、職場経験や作業経験が豊かなエキスパートが職場にいても、その人がいかに率直に意見を言う事ができるのか、それが可能な職場や組織の安全風土となっているのかが、リスク評価を可能とする重要な基本条件です。

今までの経験を活かして、トラブルを回避することは人間の英知そのものです。

しかし、以上に述べたように、トラブル報告のデータ収集、作業や事故の実態を率直に話し合えるエキスパートの育成・安全風土の醸成など、ヒューマンエラーのリスク評価を可能にするにはそれなりの準備が必要です。そこで、私ども鉄道総研では、組織や職場でのリスク評価を支援すべく、関連情報の分析方法や安全風土の醸成に向けた研究開発を今後も行っていく所存です。

(安全性解析 宮地 由芽子)

踏切安全性評価の精度向上に向けて(1)

踏切安全性を評価する!

現場では、「あの踏切は危ない」というような情報を経験的に把握されていると思います。このとき、危ないと判断する基準は、同じ踏切で事故が何度も起きていることであったり、同じ特徴をもつ複数の踏切で事故が生じていることだと思います。そして、これらの事故に共通の踏切の特徴を調べることにより、事故の原因を推測します。

データ分析で安全性を評価する場合でも、同じことをします。踏切の長さや幅などの各踏切の設備情報データと踏切の事故データから、事故の多い踏切に共通するデータの組合せを抽出するのです。このとき、データを抽出する方法には、さまざまなものがあります。最もよく使われるのが線形回帰分析という手法です。

線形回帰分析って?

線形回帰分析を簡単に説明すると、いくつかの変数に重み付けをした合計値で、目的変数の値を予測しようという手法です。例えば踏切の安全性を評価する場合、踏切の種別、長さ、幅などの値を重み付けし、その組合せで事故の多い少ないを説明することになります。線形回帰分析は非常にシンプルで実用的な方法ですが、説明変数間の相関が高いと正確な分析が出来ないことや、正規分布を仮定した分析方法であることなど手法としての限界もあります。そのため、分析の精度を上げるためには、いろいろな工夫が必要です。我々の研究では、遮断遭遇回数という新指標を変数として採用する方法や線形回帰分析を繰り返し適用する樹木分析などをおこない、精度の向上をはかってきました。今回は、遮断遭遇回数を用いた手法について紹介します。

遮断遭遇回数を活用する!

自動車交通量が多く、踏切遮断回数の多い踏切で事故が起きやすいことは、分析結果からも裏付けられていますし、直観的にも納得しやすいのではないでしょうか。そこで、新しい指標として遮断遭遇回数という変数を定義しました。この変数は、踏切が遮断された時に自動車が踏切周辺にいる回数をあらわします。自動車交通量が少ないときは、踏切が遮断される回数とそのときに自動車が踏切周辺にいる確率の積として考えられます。一方、自動車交通量が多くなり交通渋滞のような状況になると、踏切が遮断される時には、必ず自動車が踏切周辺にいるので、遮断回数そのものに近づきます。

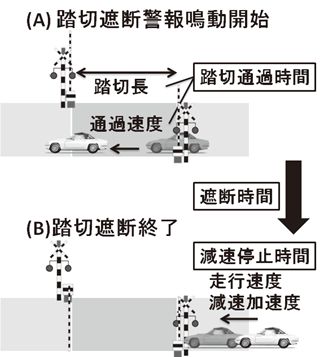

このような状況をモデル化するため、踏切遮断時に踏切周辺に自動車がいる確率を、ある単位時間内に自動車が1台以上踏切を通過する確率として捉えました。これは、踏切遮断警報が鳴り始めた時点で踏切を通りぬける自動車が踏切に差し掛かった時点(図1のA)から、踏切遮断終了時に踏切間近に近づいていた自動車が急停止して踏切手前で停止する時点(図1のB)までの累積確率として求まります。ここで、各踏切の長さと遮断時間は踏切台帳から求め、自動車の速度と減速加速度は適切な値を設定します。実際に遮断遭遇回数を説明変数に追加することにより、分析の推定精度が向上することがわかっています。また、踏切遮断機のない踏切では、遮断回数のかわりに鉄道交通量を使うことにより、踏切種別に関わらず、その安全性への影響を分析することもできます。

このように遮断遭遇回数を新しい指標として活用することにより、より正確な踏切事故の要因分析が可能となります。

図1 遮断遭遇回数

図1 遮断遭遇回数

(安全性解析 畠山 直)

足元にご注意下さい(その3)-エスカレーターとオートスロープ-

東京は右側、大阪は左側?

近頃、「エスカレーターの上を歩かないで!」と呼びかけるキャンペーンがあちこちで見られます。これは、近年エスカレーター事故が増えていることを背景にして広がっているものです。

エスカレーターは近年のバリアフリー化の波に乗って急速に増加しました。その結果、全国の公共空間に昨年時点で6万2千基のエスカレーターが設置されていて、その数はさらに毎年2千基ずつ増えているそうです。したがって、近年エスカレーター事故が増えているということはエスカレーター自体の数が増えていることもどうやら無関係ではなさそうです。とはいえ、事故は起こってはなりませんから、「歩かないで!」キャンペーンは当然といえるでしょう。

かつてはエスカレーターといえば「東京は右側追い越し・大阪は左側追い越し」という「片側空け・片側歩行」が暗黙のルールとして通用していたものです。しかしそれも今や過去のものになりつつあります。ちなみに、東京の「右側追い越し」は右側通行の伝統にしたがったものとも言われます。では、なぜ大阪は逆なのかといえば、昭和45年の大阪万博の時に、海外からたくさんの人々がやってくることを想定して、「左側追い越し」が定着していたロンドンやパリに倣ったからという説が有力のようです。

本音のところは

「歩かないで!」キャンペーンはここ数年のものですが、実はエスカレーター上が歩行禁止になったのは昨今に始まったことではありません。エスカレーターの1段の高さは約20cmで、階段の1段(約15cm)より高いことからもわかるように、エスカレーターはそもそも歩くために設計されているものではないからです。

もっとも利用者には「歩行禁止」はまだ認知されているとはいえず、ある地下鉄が行った調査では、「歩かないで!」キャンペーンをしているにも関わらず、利用者の約7割がそれを知らなかったという報告もあります。また、「歩かないで!」キャンペーンに対してまだ7割弱の人々が反対しているという報告もあります。

以前に本紙(2008年7月号(第156号))で述べたことがありますが、公共施設の中で転倒などの事故が起こった場合、裁判で責任を問われる順番は、ビル所有者→ビル管理者→ビル設計者→機器メーカー→利用者という順になる風潮があるそうです。このことを考えると、エスカレーターを設置・管理する側が慎重になるのは当然と言えるでしょう。

一方、鉄道駅のように通勤時間帯など一定の時刻に利用者が集中する場所では人々の流れ(旅客流動)をスムーズに流すこともやはり重要なことです。したがって、エスカレーターが原因で人の流れが停留してしまうことになると、それはそれで困ったことです。つまり、設置・管理者の側でも「安全」という至上命題とは別に、旅客流動を円滑に流したいというニーズをもっているわけです。

オートスロープの導入

エスカレーターと違って、動く歩道(トラベレーター)は歩行面に段差が無いため、その上での歩行が禁じられていません。こうした利点を活かして、高低差のある場所にも動く歩道を導入する例が徐々に増えていて、そうした高低差のある場所に設置された動く歩道のことを特にオートスロープと呼びます(呼称はメーカーによっていろいろですが、ここではオートスロープという呼称を用います)。

従来、オートスロープは空港やショッピングモールなど、カートを使うような場所に設置されてきましたが、旅客流動の効率化を見込んで、近頃は駅などにも設置される例がみられます。大まかに言えば、オートスロープは勾配が緩やかな所に向いていて、エスカレーターは勾配が急な所に向いているという違いがありますが、設置基準の上ではエスカレーターもオートスロープも導入出来る勾配の範囲があります。そうした場合に、諸条件を勘案してどちらを選択するのが良いか?そうした問題を利用者の安全性の観点から検討しています。

参考文献

読売新聞:2009年11月2日付

市川琢也:『ビルメンテナンス』2005年1月号

図1 オートスロープ(チューリッヒ空港)

(人間工学 大野 央人)

長時間着座で座り心地はどのように変化するか

これまでの座り心地の研究

鉄道旅客用座席は身体と直に接する車内設備であり、ある調査結果では車内快適性に影響する要因の40%程度を座席要因が占めているという報告があります。この座席要因の中で最も大きいのは「座り心地」です。最初の人間工学的なアプローチによる座席の座り心地向上は、東海道新幹線の開業に合わせて取り組まれてきました。その後、山陽新幹線の開業に合わせて、長時間乗車を考慮した座席の座り心地向上に取り組んできた経緯があります。当時の研究では、振動のない環境での検討と実際の列車振動での検討が行われていますが、着座時間と座り心地の関係は明らかにされていません。また、筆者が座席の研究に携わるようになってからも、鉄道の振動環境における座り心地向上に関する検討が中心であり、着座時間と座り心地の関係については、検討対象としていませんでした。本稿では、最近実施した長時間着座による座り心地評価試験の結果について紹介します。

座り心地変化の仮説

長時間着座の座り心地評価は、時間経過に伴い不快側に変化して、一定時間後にこの変化が頭打ちになるのではないかと予測していました(人間科学ニュース№160「主観評価と評価時間」を参照)。そして、座り心地評価の変化が頭打ちになったところが、長時間着座の場合の座り心地評価に相当するものであると予測していました。更に、座り心地評価の変化が、時間等の関数で表されるならば、より短い評価時間で長時間着座の座り心地を予測でき、実効性のある予測方法が提案できる可能性があります。

座り心地評価試験

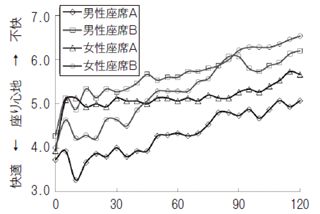

図1は鉄道総研の車内快適性シミュレータ内に2種類の座席を設置して行った試験の結果です。座り心地は9段階評価で5が中央値です。座り心地は、経過時間に伴い不快側になっていく傾向はみられましたが、事前の予測に反し120分までの範囲では評価が頭打ちにはなりませんでした。別の座席による180分間の試験でも同じ傾向でした。また、性別、座席別で、座り心地評価が異なることや経過時間に伴う座り心地の変化が異なることもわかりました。

短時間座り心地から長時間座り心地を予測する

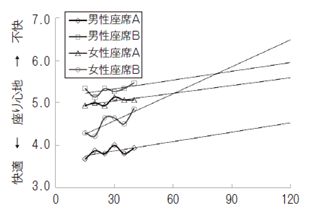

図1からは試験開始から経過時間10分までの初期変動を除けば、経過時間と座り心地の関係がほぼ直線的であることがわかります。この関係を利用して図1の経過時間15分から40分の座り心地だけを直線で近似したものが図2です。図1と図2の経過時間120分の評価は概ね近く、試験条件間の順位は合っています。

今回の試験で長時間着座の座り心地評価法が確立された訳ではありませんが、40分間の試験の結果から120分後の座り心地の予測がある程度可能なのではないかと思っています。

図1 経過時間と座り心地の関係

図2 15分から40分の評価からの予測

(人間工学 白戸 宏明)

満足のピラミッド

今、大ヒットしている異色のビジネス本「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」をご存じですか?この本の影響でタイトルにある経営学の父と呼ばれるドラッカーに再び大きな注目が集まっています。ドラッカーは1990年代に「顧客満足」という言葉が大きく注目される前の1950年代から、顧客の創造こそが企業の唯一の目的であることを主張してきた人です。今回は、顧客創造のためのマーケティング活動において重要である「サービスと利用者満足の関係」について表した“満足のピラミッド”(嶋口: 1994)という概念について簡単にご説明します。

「サービス」の分類

顧客を満足させるためには、「売り手が売れるものを売る」のではなく、「買い手が買いたいものを売る」姿勢が重要ですが、鉄道業において買い手である利用者が買いたいものとは何でしょうか?例えば、パン屋のような製造業ではパンという「商品」を作って提供するのに対し、鉄道業では「サービス」を提供します。サービスは、商品と違って、

・目に見えない(無形性)

・瞬間的になくなってしまう(消滅性)

・保存できない(在庫不可能性)

・生産と消費が同時に行われる(同時性)

などの特徴がありますが、サービスは利用者の期待の有無という点から、「本質サービス」と「表層サービス」の2つに分類できます。「本質サービス」とは、利用者が切符や定期券を買ったときに当然、受け取れると考えるサービスのことです。例えば、安全で事故が起きないといったことや、時刻表通りに目的の駅まで移動できるといったことなどが該当します。一方、「表層サービス」とは、車両が綺麗だとか、駅にコンシェルジェがいるかといったもので、利用者はサービスが得られることを当然だとは思っていないけれども、それがあったり、得られたりしたら快適だ、うれしいと思うサービスのことです。

2つのサービスと利用者の満足との関係

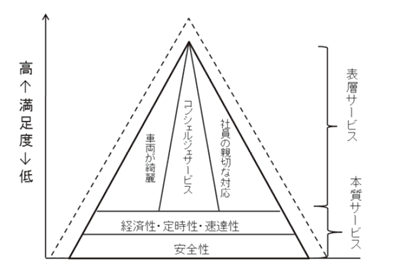

本質サービスと表層サービスは利用者の満足にそれぞれ異なる影響を与え、概念的に表わすと図のような「ピラミッド」型になることから、「満足のピラミッド」と呼ばれています。

満足(ピラミッド)を大きくするためには、底辺を広くして面積を大きくするか、高さを上げて満足量を大きくするかのどちらかです。ピラミッドの底辺部を本質サービスが支え、本質サービスの属性は、どの一つでも最低許容水準を割ってしまうと、他の全てがよくても全体的な満足が崩れ去り、不満が生じてしまいます。一方、表層サービスは、はじめから期待されていないサービスなので、なくても不満はでませんが、あった場合には満足を上方に伸ばす役割を果たします。本質サービスの属性は、その一つでも欠けることができないのに対し、表層サービスの属性は、どれか一つ卓越していれば、満足のピラミッドを高くすることができます。つまり、本質サービスは、どの属性も最低許容水準以上を維持することが重要であり、表層サービスは、ターゲットを絞ってそれを高めることが、全体満足を高めることに効果的であると言えます。

おわりに

利用者の不満を減らしたり、満足を高めたりするための施策の効果を把握するには、利用者の不満や満足がどのような様相を呈し、また、どのような方法で測定可能なのかということについて明らかにする必要があります。我々は、鉄道の幅広いサービスの特徴を考慮した、より的確な利用者満足・不満足の測定手法の開発に取り組み、サービス改善に貢献していきたいと考えています。

図 嶋口(1994)を参考に作成した鉄道サービスにおける満足ピラミッド

※表層サービスは具体的なサービスの例を示した

(人間工学 山内 香奈)