「セキュリティはなぜやぶられたのか」

最近、「セキュリティはなぜやぶられたのか」というセキュリティに関する面白い本に出会いました。著者のブルース・シュナイアーはアメリカの暗号学者でコンピュータシステムのセキュリティの専門家ですが、この本では、政府のテロ対策に始まって、企業の資産や情報の防衛から家庭の防犯に至るまで手広く言及しています。ユーモアを散りばめた文章は平易で読みやすく、セキュリティに関心がある方には一読をお薦めします。

著者によると、セキュリティ対策は「トレードオフ」の中で決定されるべきものですが、その決定を合理的なプロセスで行うため、次の「五段階評価法」を提唱しています。

- 1.「守るのは何か」

- 2.「どのようなリスクにさらされているのか」

- 3.「対策によって、リスクはどれだけ低下するのか」

- 4.「対策によって、どのようなリスクがもたらされるか」

- 5.「どれほどのコストとどのようなトレードオフが付随するか」

この「五段階評価法」は、鉄道の安全対策を考える上でも非常に参考になります。中でも、ステップ2の「どのようなリスクにさらされているのか」は、安全対策を考える上で、一番大事であるとともに、把握するのが一番難しいことでもあります。

徹底した対策を講じているはずの航空分野でも、やはり事故は発生しますが、その事故は、「またか…事故」と「まさか…事故」に分けることが出来ます。過去の事故例を基に対策が立てられていたにも関わらず、ルールが守られなかったため起きてしまうのが「またか…事故」、まったく想定していなかった理由で起きてしまうのが「まさか…事故」と言えますが、「まさか…事故」の防止策を考えるためには、想定していないリスクを洗い出す必要があります。

思いもつかないリスクについて考える…というのは、矛盾ともいえる難しいことです。自分の土俵(鉄道)にこだわらず、飛行機とか自動車とかプラントとか、はたまた身の回りで起きた事故などを参考に、それを鉄道の場に置き換えてリスクを考えることで想定の幅を広げることが必要でしょう。

参考文献

1) ブルース・シュナイアー:セキュリティはなぜやぶられたのか、日経BP社、2007

(鉄道総合技術研究所 専務理事 稲見 光俊)

ヒューマンエラー体感学習ソフト(シム・エラー)

過信

テレビや新聞で事故のニュースを見たときに、自分もそういう事故を起こすかもしれないと心配になるでしょうか。人は、一般的に自分の能力を過信する傾向にあります。したがって、事故のニュースを見た時に、自分も起こすかもしれないと心配する人は少ないのではないでしょうか。同様に、職場で、事故情報を受け取ったときですら、気をつけなければならないと真摯に受け取れる人は多くありません。

しかし、一度労働災害や事故を経験した人は、自分が労働災害や事故を起こす可能性があることを知っています。したがって、同じような場面に遭遇したときは慎重になります。このように、経験によってのみ、身にしみて学べることは多くあります。

シム・エラー

労働災害や事故に対する意識を高めるためには、経験することが有効です。しかし、だからといって、労働災害や事故を一度経験してみましょうというわけにはいきません。そこで、労働災害や事故の原因であるヒューマンエラーをパソコン上で体感することにより、自分もそのようなヒューマンエラーを起こす可能性があることに気づいてもらうソフトウェアを開発しました。エラーをシミュレーションできるという意味で、シム・エラーと名付けました。

シム・エラーでは職場の事故に関連するさまざまなヒューマンエラーを体感することができます。また、ヒューマンエラーだけではなく、エラーを防止するための基本動作である指差喚呼の効果を体感することもできます。

体感内容

シム・エラーで用意したヒューマンエラーは、思い込みによる見間違い、判断の固執、し忘れ、いざというときの反応躊躇、集団で作業する際につい他の人を頼ってしまう手抜きなどです(表)。たとえば、思い込みによる見間違いの体感では、次々と出てくる同じようなパターンの文字に対して読みを答えたりします。同じパターンの経験を繰り返すと無意識に次も同じパターンだと思い込んでしまい、違うパターンが出たときにもいつものパターンに見えてしまうというエラーを経験します。これはオリジナルの課題ですが、この他にも心理学でよく用いられている実験課題をアレンジすることによりさまざまなヒューマンエラーを体感できるように工夫しました。

指差喚呼のヒューマンエラー防止効果については、指差によって視線が対象に向きやすくなること、指差により対象にゆっくり注意を向けることができること、声出によりやった行為が記憶に残りやすいこと、声出によりエラーに気づき修正できること、指差と喚呼によりぼんやりすることを防げることの5つを体感することができます(表)。

パソコンから現実へ

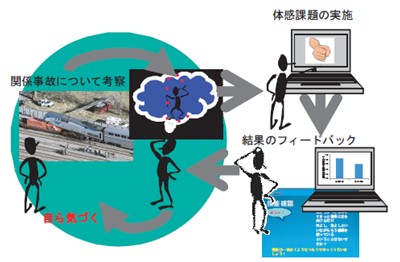

「パソコンゲームで引っ掛かった」で終わってしまうのではなく、体感したヒューマンエラーやヒューマンエラー防止効果が現実の作業と関連していることを理解するために、シム・エラーではタスクの前後に関連する作業場面や事故場面について実施者に考えさせる工夫をしています(図)。

現在、現場教育で活用するために改良を行ったり、課題の追加を検討したりしています。

図 シム・エラーの体感学習の流れ

(安全心理 重森 雅嘉)

つり手の即座のつかみやすさ評価

はじめに

列車内に大きな揺れや衝撃が発生した際に、お客様が即座につり手をつかむことにより自身の体を支えることができれば、他のお客様や車内設備への接触による傷害を低減させることが期待できます。しかし、即座につかみやすいつり手条件という観点のデータや知見は見当たりません。以上のことから、つり手の条件(つり手の高さ、形状及び取り付ける向き)による即座のつかみやすさの違いを一般の鉄道利用者99名を被験者として試験的に調査しました。

試験内容

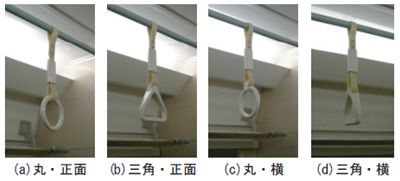

鉄道総研が所有する車内快適性シミュレータ内に試験用のつり手を設置し、通勤列車が等速で直進している振動環境において合図(ブザー音)後、即座につり手をつかみ(図1参照)、アンケートにより評価を行ってもらいました。ここで、つり手の高さ条件は床面からつり手最下点までの高さとして1500mm、 1600mm、 1700mm、 1800mm、形状は丸と三角、取り付ける向きは正面と横としました(図2参照)。1名の被験者に対して合計16条件のつり手試験を行ったことになります。

試験結果

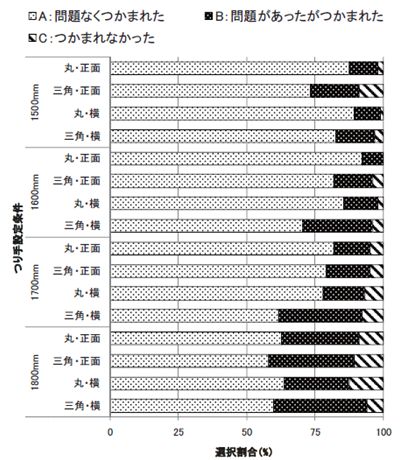

つかまり状況に関するアンケート結果を図3に示します。これは、一回でつかまれたかという質問に対して「問題なくつかまれた」、「問題があったがつかまれた(スムーズではない、つかみ直したい等)」、「つかまれなかった」、「届かない」の4つの選択肢から1つ選択するというものでした。試験全体を通して「届かない」という回答はありませんでした。図をみると、つり手の高さの影響があり1800mmの条件は他の条件に比べて問題なくつかまれた割合が小さいことが分かります。また、問題なくつかまれた割合が最も多い条件の組み合わせは高さ1600mmの丸・正面のときで91%であり、最も少ない組み合わせは高さ1800mmの三角・正面のときで58%でした。統計的な解析を行った結果からまとめると次のことが言えます。

- ・高さ1500mm、1600mm、1700mmでは概ね三角よりも丸の方がよい。特に丸の正面向きが良い。

- ・高さ1800mmでは他の高さと比べ、形状と向きに関係なく即座にはつかめないことが多い。

おわりに

今回、つり手を「つかむまで」に焦点を当てた試験結果をお伝えしました。一方、お客様がつり手を利用する際の「つかまってから」という観点も重要です。つり手をつかめたとしても力が入りにくいつり手ではお客様自身の体を支えるという意味で効果的とは言えません。以上のことから、これら両方を考慮に入れて、つり手を選定していく必要があります。ご興味がある方は鉄道総研報告第24巻第11号をご参照ください。なお、本文に記載した研究は、国土交通省の補助金を受けて実施しました。

図1 試験風景

図2 つり手の形状と向き

図3 つり手設定条件毎のつかまり状況の割合

(人間工学 中井 一馬)

音に対する意味づけ

日本人のとらえる音

音には「高さ」「大きさ」「音色」の3要素があります。これらは周波数特性の違いや音圧の大きさとして物理的にあらわすことができます。また、ただの音ではなくそれが音楽として受け取られるとき、そこには「リズム」と「メロディ(旋律)」そして「ハーモニー」の3要素があると言われています。しかし、例えば打楽器の演奏では同じ音でもリズミカルに打つことで音楽に聞こえるように、必ずしもこの3要素が「音楽」に必須の条件ではありません。

ある音が音楽となるかならないかは、脳がどのようにその音を認識するかで異なります。一般的に音楽は感覚処理が優位な右脳で処理されており、これに対して言葉は主に言語脳と呼ばれる左脳で処理されている、というのが定説となっています。しかし、日本語を母国語とする日本人は虫の声や単母音など単純な音に対する処理が西洋人と異なる、との研究があります。日本語では1つの母音でも意味をもつ言語になっているため、単純な音も言語脳で処理されるそうです。このため、西洋人にはただの雑音として聞こえる虫の声や水の流れる音なども、日本人は左脳で処理してただの「音」ではなく何らかの意味のある音として聴いているそうなのです。日本人は音に対して意味をつけて分析することが得意であると言えるのかもしれません。

さて、パーカッション、太鼓等の打楽器を考えてみると、西洋音楽では主にリズム作りを担当し、それ単独での音楽はドラムセットのように音色の異なる複数の楽器が組み合わせられることが多いのに対し、邦楽では太鼓等の打ち物はむしろ単独で使われることが多いようです。歌舞伎では効果音としてツケと呼ばれる板を木でたたく音も用いられ、それだけである情景が示されたりします。また琴や三味線などではもともとは楽譜はなく、師匠からの口伝により「トンシャン」とか「ツルテン」といった言葉でリズムとメロディを教わります。このように音を言葉で表すことは、単純な音にも意味をつけるのが得意な日本人独特の文化であると考えられます。

鉄道の音と日本人の感性

ここで気になるのは鉄道が走行する際に聞こえてくるような音についてです。上記の理屈にしたがうと、西洋人はこのような音は単なる「雑音」と捉えているのに対して、日本人は何らかの「意味づけ」をしようとする傾向が強いと考えることができます。

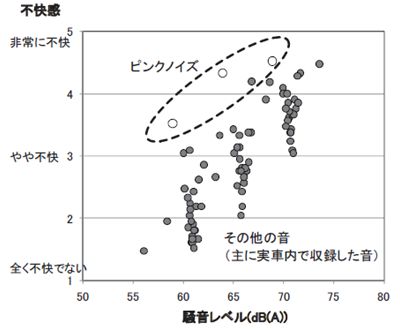

昨年、鉄道の車内音に対する不快感の調査を行いましたが、このときに鉄道の車内で収録した音だけではなく、まったく関係ない雑音(ピンクノイズ)も評価対象音の1つとして実験室で再生し不快感についての主観評価をしてもらいました。ピンクノイズというのは、物理的には1Hzあたりの音の強さが周波数に反比例するような雑音のことで、例としては風の音や滝の流れる音など、ザーッという音です。周波数に反比例する周波数特性をもつものは「1/fゆらぎ」と呼ばれ、一時期、癒し効果があって快適であるともてはやされたのを覚えておられるでしょうか。しかし、図に示すように、鉄道の車内音として不快かどうかの主観評価では、ピンクノイズに対しては同じ大きさの車内音と比べてより不快感が高い結果となりました。これは、ピンクノイズは鉄道の車内騒音としては違和感があり、この音に対する「意味」が見いだせなかったことが1つの原因と考えられます。今後は、鉄道の車内音として違和感がなくふさわしい音はどういう音かという観点からも車内音の快適さの研究をすすめる必要がありそうです。

図 車内音としての不快感と騒音レベルの関係

参考文献

1)角田忠信:日本人の脳-脳の働きと東西の文化-、大修館書店、1978

(人間工学 安部 由布子)

視覚情報を効果的に検出する工夫

見間違い?

夜、空を見上げていて、うっすらと見える星を見つけたものの、じーっと見ていると見えなくなってしまったり、壁に汚れがあるような気がして「なんだなんだ?」と良く見ると見えなくなったり…このような経験はないでしょうか。

これは、見間違いではなく、目の構造上の特徴によるものです。

網膜の構造

人の目は3層の膜からなっており、一番外側には網膜という組織があります。網膜に投影された画像は電気信号に変換されて脳に送られ、分析されて「見る」ことができます。

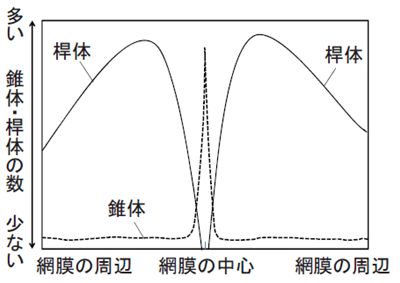

網膜の表面には、「錐体(すいたい)」と「桿体(かんたい)」という光を受け取る2種類の視細胞があります。

錐体は網膜の中心部分に多く分布しており、明るい所でしか働かず、色の区別ができます。また、解像度が高く(視力が良い)ものをはっきりと見ることができます。

一方、網膜の周辺に多く分布する「桿体」は色の区別はできませんが、非常に高感度なので暗い所で働き、動きの検出に優れています。しかし、解像度は低く(視力が悪い)ぼんやりとしか見えません。また、この二つの種類の視細胞の数は大きく異なり、錐体が約650万個に対して桿体は1億2000万個と圧倒的に多いのです(図)。

視覚の分業体制

主に桿体の働きによってものを見ることを「周辺視」、錐体の働きでものを見ることを「中心視」といい、この二つは分業体制をとっています。

周辺視でわずかに動くものや小さな変化を検出し、「何かある!!」事が分かると、目や体を動かして、中心視で色や形を検出して、それが「何であるか」を詳しく知ることができるのです。

最初に挙げた星や壁の汚れの例ですと、高感度の周辺視では検出可能であったものが、感度の劣る中心視では検出できなくなってしまったのです。

図 錐体と桿体の分布の模式図

周辺視を効果的に使う

外界の視覚情報を効率的に検出するには、この中心視と周辺視の役割を理解しておくと便利です。

例えば、目の前の情報に集中しなくてはならないときに、視界の端の方で光が点滅したり、何かがチラチラと動いていると周辺視が「何かある!!」と発見し、そちらに目が向いてしまい、正面の情報への注意がおろそかになってしまいます。

一方、動きに敏感であるという周辺視の特徴を生かせば、緊急を知らせるライトなどは必ずしも正面にある必要は無く、視界の端ギリギリで捉えられる位置にあれば十分に検出可能といえます。

おわりに

周辺視の範囲には個人差があります。TVを見ている時や読書をしている時に、視界の端の方に携帯電話を置いて(消音モードにして・着信を光のみで知らせるようにしておく)どのあたりまで動きを検出可能なのか調べてみるのも面白いかもしれません。

(安全性解析 中村 竜)

大きい人・小さい人とは

前回(人間科学ニュース170号)は、座面高さを例にとり、さまざまな体格の人が使えるように調節範囲を設ける場合、その調節範囲が、使う人の身長範囲だけで決められるものではなく、椅子の利用目的の影響を受けることをご説明しました。今回は、さまざまな体格として、具体的にどんな寸法を考えれば良いのか、体格のばらつきの表し方をご紹介します。

まず、利用目的に即して、身体のどこの寸法を用いるか決めます。例えば洋服のように身体にフィットすることが求められる場合には、男性ならチェストとウエスト、女性なら身長、バスト、ヒップを用いた細かい体系の分類があります(JIS L4004、L4005)。一方、身体へのフィットがあまり問題でなく、手や足が届くかどうか、身体の周りに充分な空間があってぶつからないかどうか、といった観点が重要となる場合に多く用いられるのは身長です。

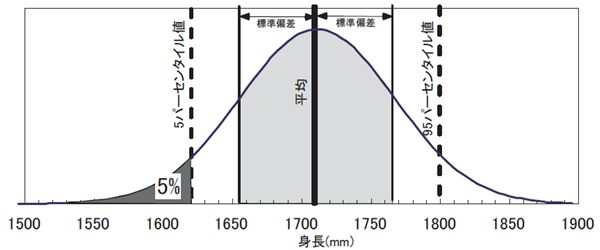

身長は下図のように、正規分布とみなせる分布をしており、平均値付近の人が最も多いので、標準的な人を表すのには平均値を用いるのが適切です。30歳代男性を例にとると、平均身長は1711mmです1)。この身長にあわせて設計した製品があるとすると、身長がぴったり1711mmの人だけでなく、ある程度の範囲で平均値付近の人も問題なく使えると考えるのが自然です。例えば、平均から1標準偏差以内の人で問題なく使えると考えると、30歳代男性の標準偏差は56mmですので、身長1656mm~1767mmの人となります(図中薄い網掛け)1)。

では、大きい人・小さい人でも使いやすいものとするために、どのくらいの身長まで考慮にいれればよいのでしょうか。このような分布の端の表し方としてよく用いられるのが、5パーセンタイル値(その身長以下の人が5%となる身長)や95パーセンタイル値(同95%となる身長)などの、パーセンタイル値です(図中点線)。女性の5パーセンタイル値から男性の95パーセンタイル値までで、全体の約95%をカバーすることになり、設計分野で目安として使われています。例えば30歳代女性の5パーセンタイル値は1504mm、同男性の95パーセンタイル値は1801mmです1)ので、これらの身長の人で問題なく使えれば、さまざまな体格で問題なく使える製品と言えそうです。

目的によっては、身長だけではなく、横幅や厚みと組み合わせて考えたいことがあります。横幅や厚みに関する寸法としてウエストをとりあげると、ウエストについてもパーセンタイル値がわかります。しかし、「身長もウエストも大きい人」として、身長95パーセンタイルかつウエスト95パーセンタイルという人を取り上げると、かなり稀な存在の人まで考慮することになります。このようなときは、身長とウエストの2次元の分布について考える手法がありますので、別の機会にご紹介したいと思います。

参考文献

1)社団法人人間生活工学研究センター:日本人の人体寸法データブック2004-2006、社団法人人間生活工学研究センター、 2008

図 男性の身長分布の模式図

(人間工学 斎藤 綾乃)