HILSを用いたパンタグラフの走行シミュレーション

架線・パンタグラフ系の運動を評価する数値シミュレーションは集電性能を評価する上で重要なツールです。しかし、パンタグラフにはがたや非線形性の強いばね要素など正確なモデル化がむずかしい要素があることから、正確なシミュレーションを行うことは容易ではありません。一方、パンタグラフの加振試験は実物のパンタグラフの動特性を把握できるものの、架線・パンタグラフ間の動的相互作用を再現できないことから、より実現象に則したパンタグラフの性能評価手法が求められています。そこで、HILS(Hardware In the Loop Simulation)技術を用いた試験方法を構築しました。

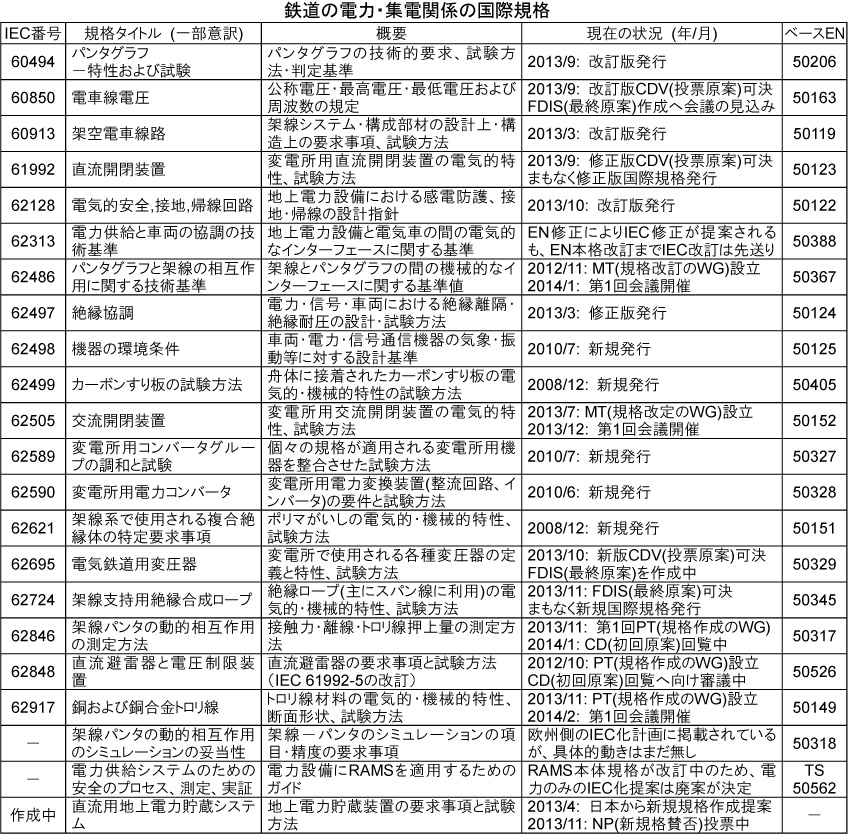

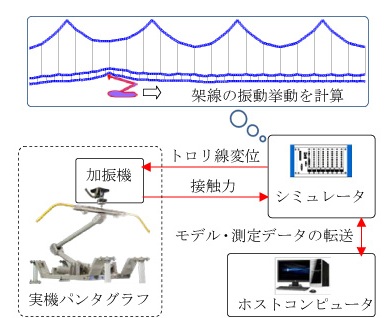

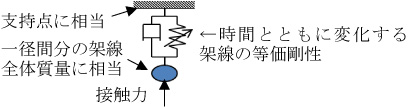

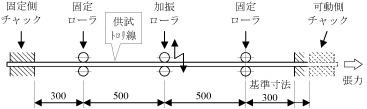

HILSは、実機パンタグラフと加振機から構成されており、架線の運動はコンピュータ上でシミュレーションしています。図1のように、舟体と加振機の間に作用する接触力を測定し、これに基づいて架線の振動挙動をシミュレータがリアルタイムで計算します。計算結果を加振機へ出力することにより、加振機があたかも電車線であるかのような振る舞いをします。図2に架線を単純化した力学モデルを示します。パンタグラフが走行する際の径間内の剛性変化を、剛性が時間とともに変化するばねとして表現したものです。実機パンタグラフと図2の架線モデルを用いて実施した、HILSを用いた図3の試験結果から、径間内における架線の等価剛性変化に起因する舟体の変位や接触力変動を再現できることがわかります。今後は、より高精度な架線の力学モデルを構築する予定です。

図1 パンタグラフHILSの構成

図2 径間内の等価剛性変化を表す架線モデル

図3 HILSの試験結果(走行速度100km/h相当)

(集電力学 小林樹幸)

ヘビーコンパウンド架線の張力と高さ変動

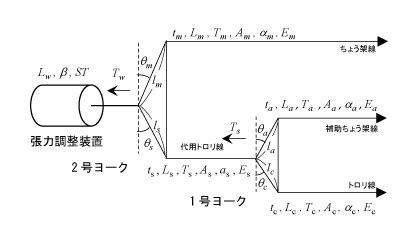

架線の張力は外気温やトロリ線の摩耗により変化します。新幹線のヘビーコンパウンド架線の張力は、構成する3本の線条の線膨張率や弾性係数、引留ヨークの形状や自動張力調整装置の張力変動率等の特性により決まります。張力変動やトロリ線高さ変動は明かり区間とトンネル区間で違いがあるため、平成23年9月発行の電力ニュース87号で図1のモデルを用いた計算方法に基づいて、表1に示す条件で計算した結果を紹介します。

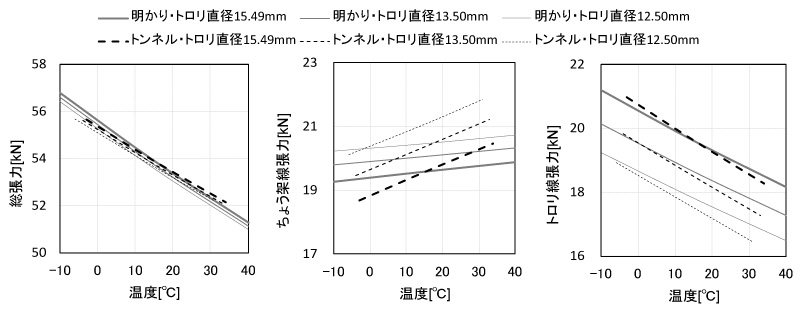

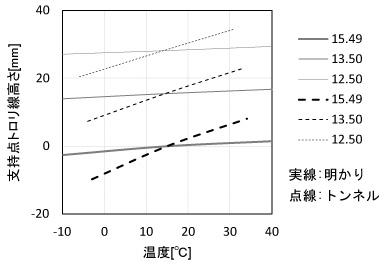

図2は明かり区間とトンネル区間を想定した場合の張力変動特性です。架線全体の総張力とトロリ線張力は温度が上昇した場合に低下しますが、ちょう架線の張力は逆に上昇します。これは、線膨張係数の違いにより2号ヨークが時計回りに傾くためです。また、トロリ線が摩耗すると弾性伸びが生じるため、さらに2号ヨークが傾斜し、ちょう架線とトロリ線の張力差が大きくなります。得られた線条の張力を用いて計算した支持点のトロリ線高さ変化量を図3に示します。このように設備条件の違いにより、温度変化によるトロリ線高さ変動は明かり区間よりもトンネル区間のほうが大きくなります。

今後は、これらの線条の張力変化や高さ変動が集電性能に与える影響を検討し、適切な保守方法等を提案していきます。

図1 計算モデル

図2 張力計算結果例

図3 支持点トロリ線高さ計算結果例- 表1 計算条件

(電車線構造 齊藤真吾)

ステアケース法によるトロリ線ひずみ目安値の検討

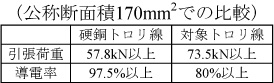

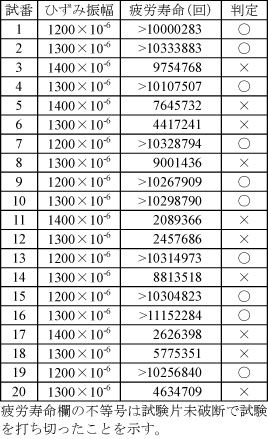

トロリ線にはパンタグラフ通過のたび曲げひずみが発生します。トロリ線の疲労破断を防ぐためのひずみ目安値は硬銅トロリ線の特性に基づき500×10-6とされていますが、金属の耐疲労性は一般に引張強さ等の静的強度と相関があるため、高強度トロリ線ではひずみ目安値の向上が見込めます。そこで、ステアケース法という疲労試験手順に則りひずみ目安値向上の可能性を検討した例を紹介します。

ステアケース法は、ある疲労寿命(加振回数)に対応する応力振幅の平均値ŜNと標準偏差 を求める試験手順のひとつで、概略は次のとおりです。ただし、

を求める試験手順のひとつで、概略は次のとおりです。ただし、 を求めるには数十試番行う必要があります。

を求めるには数十試番行う必要があります。

- ①ŜNに近いと思われる応力振幅で1試番目を行う。

- ②想定する加振回数で破壊しなかった場合は結果を○、破壊した場合は×と判定する。

- ③1試番目の結果が○の場合は応力振幅をステップd増加させ、×の場合はd減少させて2試番目を行う。dは、寿命がより短い領域における疲労試験結果などを参考に設定する。

- ④2試番目の結果を1試番目と同様に○×で判定する。

- ⑤2試番目の結果に対し、3試番目の応力振幅を③と同様にして決定する。以下同様にして必要な試番数を行う。

- ⑥試験結果を応力振幅ごとの○×の数で整理し、所定の式を用いてŜNと

を求める。

を求める。

1試番目のひずみ振幅を1200×10-6、dを100×10-6とし、20試番行った結果を表2に示します。この結果からŜNは1290×10-6、

は43.578×10-6と求まります。試験結果が正規分布に従うとすれば、破断確率0.1%に相当するŜN-3.09

は43.578×10-6と求まります。試験結果が正規分布に従うとすれば、破断確率0.1%に相当するŜN-3.09 は1155.34×10-6となり、500×10-6から大幅な向上が見込めます。ただし、実際のひずみ目安値向上に際しては、残存直径が異なる場合のひずみ測定値に対する本試験結果の適用方法や安全上の余裕度等に関する検討を行う必要があります。また、トロリ線表面に誤って傷を付けた場合、高強度トロリ線といえど大きな疲労寿命短縮要因となるので注意が必要です。

は1155.34×10-6となり、500×10-6から大幅な向上が見込めます。ただし、実際のひずみ目安値向上に際しては、残存直径が異なる場合のひずみ測定値に対する本試験結果の適用方法や安全上の余裕度等に関する検討を行う必要があります。また、トロリ線表面に誤って傷を付けた場合、高強度トロリ線といえど大きな疲労寿命短縮要因となるので注意が必要です。

- 表1 検討対象トロリ線の特性

図1 トロリ線疲労試験機概略図- 表2 ステアケース法による疲労試験結果

(集電管理 菅原淳)

配電盤状態監視装置の提案

従来から、変電機器は時間基準保全によって定期的に検査されていますが、更なる保安度向上のため、リアルタイムで変電機器の健全性を診断する状態監視保全技術の適用が期待されています。

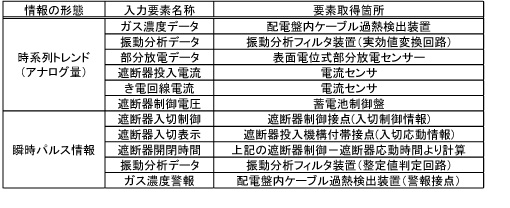

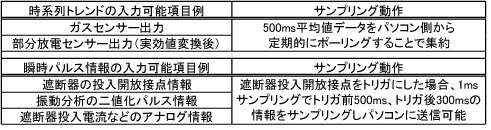

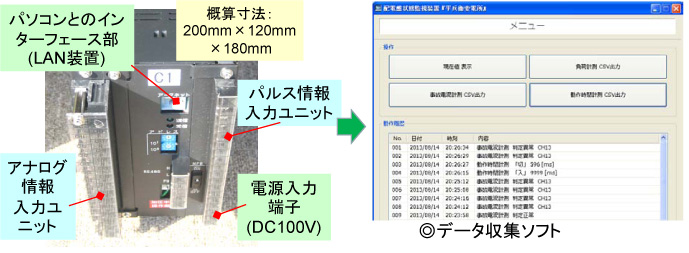

変電機器を状態監視するためには、各種センサーから出力される状態データ(時系列トレンド)を適切な保存期間で保存する必要がある他、所定のしきい値をもって正常異常の判断を行う必要があります。そこで、遮断器開閉動作時の振動分析データのような高速現象から、変電機器過熱時に部材から放出される揮発性ガス濃度データのような低速現象まで対応する配電盤状態監視装置を提案します。本装置は現在鉄道事業者殿に納入されている負荷情報計測装置を参考に設計しており、現状の変電所配電盤設備との親和性に配慮しております。

ガスセンサー出力や遮断器投入電流等は時系列トレンドであり、負荷電流のような情報と親和性が高いのでアナログ情報入力ユニットにデータを収集します。また、遮断器の振動分析データや遮断器開閉動作時の接点情報は高速現象ですのでパルス情報入力ユニットにデータを収集します。

それらの情報は統合集約してパソコンに送信され、ソフト(パソコン側に実装)にて判定診断を行います。表1、表2、図1に概要を示します。

本装置は遮断器動作時の振動データ等を収集してソフトにより開閉動作の良否判定が行えるほか、各種センサー(ガス、放電等)の状態データを装置から呼び出し、指定の保存間隔(例:1分毎)で表計算ソフトの形式で保存することができます。

- 表1 配電盤状態監視装置の監視可能項目

- 表2 配電盤状態監視装置のサンプリング動作仕様

図1 配電盤状態監視装置の装置構成

(き電 赤木雅陽)

(ワンポイント講座)電力関係の国際規格の動向

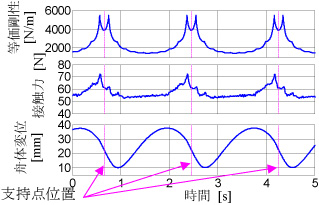

電力関係の日常業務で、国際規格の存在を意識する機会はほとんどないと思います。しかし、鉄道の電力分野においては数多くの国際規格が発行されており、これらの国際規格によって日本の鉄道技術が守られたり、縛られたりしていますので、決して無関係ということはありません。今回は、鉄道の電力・集電関係でどのような国際規格があるのか、一覧表で紹介したいと思います。

一番右の欄の「ベースEN」とは、国際規格(IEC規格)のベースとなった欧州規格(EN規格)を表しています。最下段の電力貯蔵システムが日本からの提案によるほかは全て、欧州規格をベースに国際規格が作成されています。このため、内容も欧州に偏りがちなところに日本方式を追加させているのが実態です。

よろしければ鉄道国際規格センターのホームページもご参照ください。

http://risc.rtri.or.jp/

http://risc.rtri.or.jp/risc/index_J.jsp

(鉄道国際規格センター 根津一嘉)