融雪期の斜面管理手法の開発

1.はじめに

融雪期の鉄道沿線斜面では,融雪水が地盤に浸透することで斜面の安定性が低下して崩壊に至る例が報告されています(図1).積雪地域を営業圏とする各鉄道事業者では,融雪期における降雨時運転規制値の引き下げ,または融雪期における巡回点検の厳格化などにより鉄道の安全を確保していますが,さらなる合理的な融雪期の斜面管理手法の開発が求められています.本記事では,融雪災害の要注意箇所の抽出方法および融雪量に応じた斜面の安定性評価手法についてご紹介します.

図1 融雪災害事例(盛土)

2.融雪災害の要注意箇所の抽出方法

本管理手法では線区における融雪災害の要注意箇所を地形情報などから事前に抽出します.その上で,要注意箇所におけるハード対策が難しい場合には融雪量に応じた斜面安定性評価手法に基づいて災害警戒体制を強化するなどのソフト対策を適用することを想定しています.

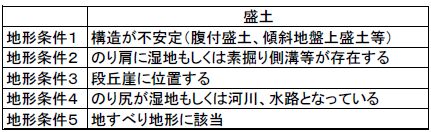

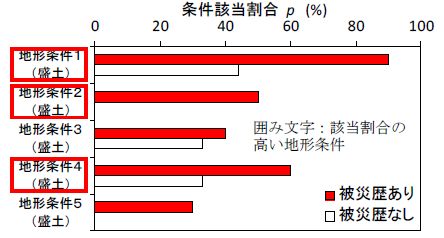

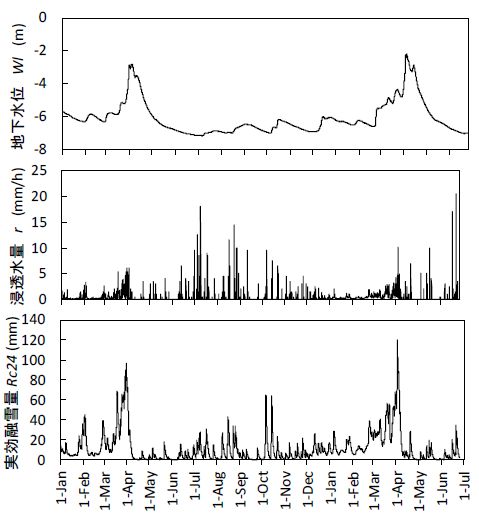

なお要注意箇所の抽出においては,まず全般検査等より得られる地形情報から要注意箇所を簡易に一次抽出し,その中から現地調査に基づいて詳細に二次抽出します.このような要注意箇所の一次抽出手法の開発を目的として,過去の融雪災害事例を分析しました.表1は盛土における融雪災害事例に共通して確認される傾向のある地形条件を,図2には表1の地形条件に「被災歴あり」と「被災歴なし」の箇所が実際に該当する割合を示しています.「被災歴あり」が該当する割合の高い地形条件は,要注意箇所を判別する有効な条件になります.このような地形条件に該当する数の多い盛土を要注意箇所として一次抽出します.なお要注意箇所を絞り込む二次抽出手法には,鉄道総研がこれまでに開発した「限界雨量による斜面の安定性評価手法」1)を応用します.同手法は現地調査に基づき斜面の安定性を評価し,安定性が低い斜面は危険度評価点が低く評価されます.融雪災害の「被災歴あり」と「被災歴なし」の箇所でそれぞれ現地調査を行い,同手法による危険度評価点を比較した結果を図3に示します.同手法を利用することで,「被災歴あり」の箇所を有効に抽出できることが分かります.なお本記事では盛土の事例について紹介しましたが切土の事例も検討しています.

- 表1 事例分析の地形条件(盛土)

図2 判別条件の該当割合(盛土)

図3 危険度評価基準点(盛土)

3.融雪量に応じた斜面の安定性評価手法

融雪災害は降雨を伴わずに発災する場合があるため,降水量に応じた既往の運転規制では土砂災害の危険性を適切に把握することが困難な場合があります.このような融雪期の斜面の安定性を評価するためには,融雪量に応じた斜面の安定性評価手法が必要になります.

しかし鉄道事業者が融雪量を観測する観測機器を新たに設置するには多額の費用が発生します.そこで気象庁のアメダスから得られる,気温・風速・日射時間・降水量・積雪深のデータから,一時間あたりの融雪量を推定できるモデルを構築しました2).

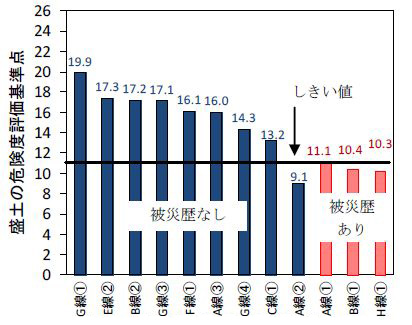

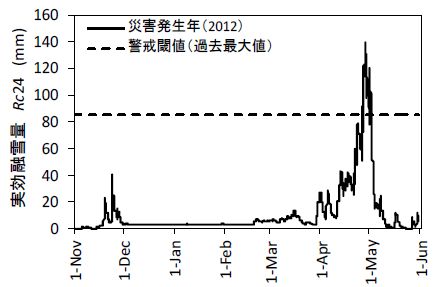

なお一時間あたりの融雪量は出水期に観測される降水量と比較すると少量ですが,このような融雪水が長期にわたって連続的に作用することによる斜面の不安定化現象については不明な点が数多くありました.そこで,融雪期の斜面の不安定化の実態把握を目的として,積雪地域の斜面の地下水位を2年間観測しました.切土斜面における観測結果の事例を図4に示します.融雪期に地下水位が著しく上昇して斜面が不安定化することが分かります.融雪期の斜面の安定性を評価するためには,このような土中水分の挙動を適切に逐次評価することが重要です.そこで,上記の推定モデルを用いて算出した融雪量と降水量を加算した水量(以下「浸透水量」)を地盤に含まれる水の量と関連性のよい指標(以下「実効融雪量」)に換算し,実効融雪量が警戒値を超えた場合に斜面が不安定化したと判定する手法を考案しました.図4に地下水位と実効融雪量の挙動の比較事例を示しますが,両者には高い相関性が認められます.なお本手法における警戒値は現地における過去の融雪量データの最大値に基づいて設定します.代表的な融雪災害の被災事例について本評価手法を適用した事例を図5に示します.このように実効融雪量が警戒閾値を超過していた状況で災害が発生することが分かります.

図4 地下水位と実効融雪量の比較

図5 融雪災害事例(盛土)

4.まとめ

本記事では,融雪災害の要注意箇所の抽出方法および融雪量に応じた斜面の安定性評価手法についてご紹介しました.今後は同手法の精度向上や実用に向けた課題の解決について,継続的に取り組んでいく予定です.

参考文献

1) 鉄道総合技術研究所:鉄道構造物維持管理標準・同解説(構造物編)土構造物(盛土・切土),pp.108-115,2007.11

2) 栗原靖,宍戸真也,飯倉茂弘,高橋大輔,鎌田慈:融雪水の積雪底面流出量の推定方法,鉄道総研報告,2013.11

3) 高柳剛,宮下優也,太田直之 他:積雪地域の切土のり面における地下水位挙動,土木学会年次学術講演会,2015

(記事:地盤防災研究室 高柳剛)

兵庫県南部地震で被災した盛土補強土擁壁の逆解析

1.はじめに

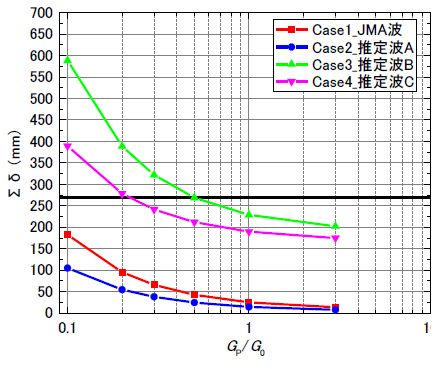

現在,盛土補強土擁壁の設計では,補強土体の残留変位に対する設計応答値は,滑動変形モード・転倒変形モード・せん断変形モードに対して,ニューマーク法を用いて変形量を算定しています.これらの変形モードは実際には連成しますが,連成を考慮した設計応答値の算定法は確立されていないため,それぞれの変形モードの応答値を分離して求め,それらを重ね合わせて設計応答値としての残留変位を算定しています.本報では応答値算定法の検証として,兵庫県南部地震で被災した盛土補強土擁壁の逆解析を実施しました1), 2).

2.解析対象とモデル化

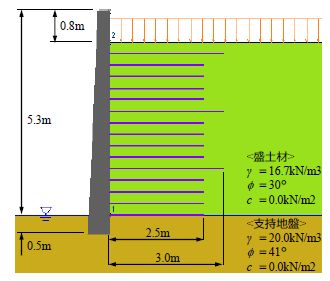

本検討では,兵庫県南部地震で震度階7と判定された地帯に立地する高さ5.3mの盛土補強土擁壁を解析対象としています(図1参照).この擁壁は線増のために旧のり面を拡幅して構築されたものであり,被災直後に行われた現地調査により最大残留水平変位量は壁下端で100mm,壁上端で270mmが観測されました.また,震災後の土質試験結果より,盛土材の単位体積重量γ=16.7kN/m3,内部摩擦角φpeak=41°が得られています2).この結果から,残留状態の内部摩擦角は土構造標準を参考にして土質3相当のφres=30°に設定しました.また,支持地盤の特性値は,文献2)を参考に決定しました.補強材にはジオグリッドが0.3m間隔で敷設されており,基本敷設長を2.5m(うち3層は3.0m)としています.また,軌道重量として上載荷重10kN/m2を考慮しました.

補強土壁の安定解析および残留変位量の算定においては,補強土工法設計計算システム「Design-RRR ver.3.1c:富士通F.I.P」を用いました.滑動・転倒変形モードについては,安定計算により降伏震度を算定します.一方で,せん断変形については,降伏震度kyは平均的な補強材長さLと壁高さHから,ky=L/2H よりky=0.29に設定しました.変形計算に用いる初期剛性率G0は耐震標準を参考にG0=30,000kN/m2とし, 塑性剛性率GpはGp/G0=0.2に設定しました.

図1 タナタ補強土擁壁のモデル図1)

3.解析結果

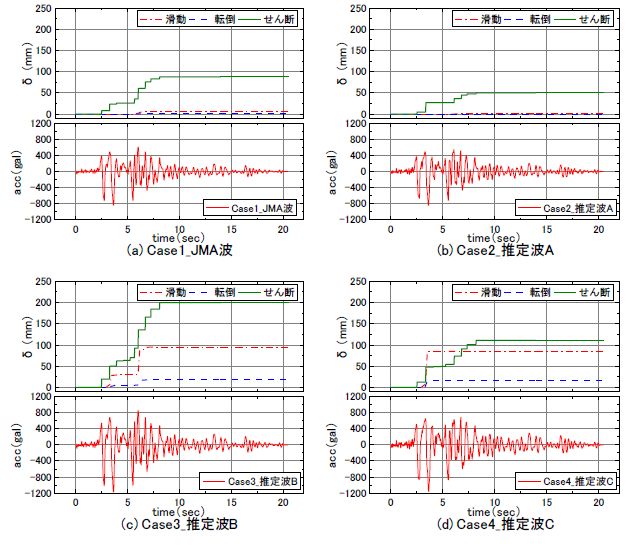

逆解析に用いた地震波は全4ケースで,以下,各ケースの解析結果について説明します.なお,各地震波に対して,擁壁の向きに合わせて地震波のNS,EW成分を合成したものを解析に用いています.

まず,神戸海洋気象台の観測記録(以降,JMA波と表記)を用いたCase1の結果を図2(a)に示します.壁下端の変位量に相当する滑動変位量δSLと,壁上端での変位量に相当する滑動・転倒・せん断変位量の合計値Σδは,それぞれ5.0mmと95.2mmとなっています.前記の通り,実際には擁壁下部で100mm,天端で270mmの水平変位が発生していたことから,計算値は実測値を過小評価する結果となりました.

次に,前述のJMA波に対して重複反射理論による波形の引き戻しを行い基盤面での加速度波形を求め,被災現場近傍の土層に対して地盤応答解析を実施して得られた地表面加速度波形(以下,推定波Aと表記)を用いたCase2の結果を図2(b)に示します.δSLとΣδはそれぞれ3.5 mmと54.7mmであり,Case1と同様に実測値を過小評価する結果となりました.

JMA波および推定波Aに対して震度を算定すると,JMA波では6.40,推定波Aでは6.53となっており,当該現場での推定震度6.70と比較して低い値となっています3).そこで,JMA波と推定波Aの各々に対して震度6.70程度となるように振幅調整を行った地震波を作成し,この波形を用いた変形解析を行いました.

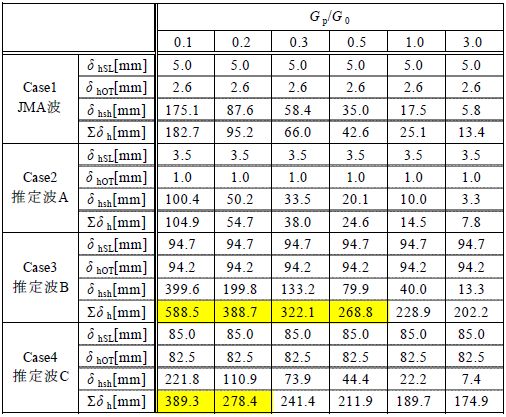

JMA波に対して振幅調整を行った地表面加速度波形(以下,推定波Bと表記)を用いたCase3(算定震度6.69)の結果を図2(c)に示します.δSLとΣδはそれぞれ94.7mmと388.7mmとなり,実測した下部の残留変位100mmとほぼ同程度,壁上端の270mmを若干過大評価する結果となりました.また,推定波Aに対して振幅調整を行った地表面加速度波形(以下,推定波Cと表記)を用いたCase4(算定震度6.75)の結果を図2(d)に示します.δSLとΣδはそれぞれ85.0mmと278.4mmとなっており,実被害とほぼ同等の評価となりました.各ケースによる変形解析結果の一覧を表1に示します.

以上の結果より,Case1,Case2では変位量を過小評価する結果となり,現地の震度階に振幅調整したCase3,Case4では計算値は実測値と概ね整合する結果となりました.また,背面地盤のc,φ,γなどの土質諸数値は固定して,塑性剛性Gpに関する感度解析も実施しました.この結果を図3に示します.塑性剛性比Gp/G0の設定は計算結果に大きな影響を及ぼすことに加え,JMA波,推定波Aではいずれの場合も計算値は実測値を過小評価していることが把握できます.これに対して,推定波BではGp/G0=0.1から0.5の範囲,推定波CではGp/G0=0.1から0.2の範囲において,概ね計測値と実測値が同等となりました.

せん断変形モードについては,降伏震度を補強材長さと壁高の比として算定した上で,一定の塑性剛性を用いて変形量を算定しています.また,実際の背面地盤内ではせん断変形時に,補強材を配置することによる補強効果と,変形に伴うひずみレベルの増大による剛性低下が複合的に発生しており,降伏震度の算定法やせん断変形時の剛性評価法については,今後改良の余地があると考えられます.

図2 Newmark法による変形量と入力加速度の時刻歴

- 表1 各ケースによる変形解析結果一覧

図3 塑性剛性比と変位量の関係

4.まとめ

兵庫県南部地震における盛土補強土擁壁の被害事例に対する逆解析結果を示しました.当該箇所では地震後に地盤調査,被害調査が綿密に行われていたため,盛土補強土擁壁の応答値算定法の妥当性検証に活用することができました.当該サイトの震度に整合するように調整した地震波を用いた検証解析の結果,現行の応答値算定法の妥当性を検証することができました.

参考文献

1) 堀井克己,舘山勝,古関潤一,龍岡文夫:剛壁面補強土壁の大規模地震時の安定・変形解析,ジオシンセティック論文集,第13巻,1995.

2) F.Tatsuoka, J.Koseki, M.Tateyama, Y.Munaf, K.Horii : Seismic Stability Against High Seismic Loads of Geosynthetic-Reinforced Soil Retaining Structure, The 6th Int. Conf. on Geosynthetics, 1998.

3) 山口直也,山崎文雄:1995年兵庫県南部地震の建物被害率による地震動分布の推定,土木学会論文集,No.612/I-46,pp.325-336,1999.

(記事:基礎・土構造研究室 長尾洋太)

分岐器リード部の軌きょう載荷試験

1.はじめに

分岐器のリード部は,一般に急曲線でカントがなく,短い区間にレール継目部が存在するため,比較的大きな横圧が発生しやすい部分です.在来線のリード部における横圧限度は,便宜的に一般区間と同じ60kNとされています.一方,リード部は座金を用いてレールを締結しており,一般区間のレール締結装置のように板ばね等によってレールを弾性的に締結する方式ではありません.そのため,リード部では一般区間と異なる横圧限度を設定した方が,より合理的な安全性の評価が可能になると考えられます.

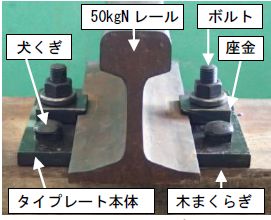

そこで,現行のリード部の横圧限度を把握するために,図1に示す50kgNレール用分岐器のリード部で数多く使用されている分岐タイプレートを対象として,軌きょう載荷試験を実施しました.

図1 分岐タイプレート(50kgNレール用)

2.軌きょう載荷試験

(1)試験方法

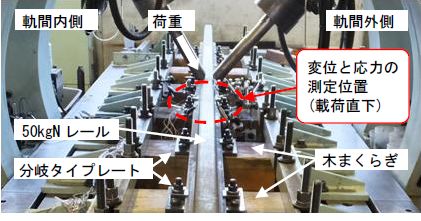

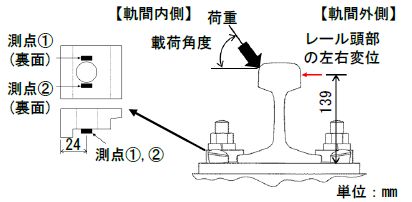

軌きょう載荷試験では,図2に示すように分岐タイプレート7組分の試験軌きょうを試験台上に固定し,その中央においてレール頭部に対し軌間内側から輪重(P)と横圧(Q)の合力である荷重を加え,レール頭部の左右変位と座金の応力を測定しました.変位および応力の測定位置を図3に示します.

本試験の荷重条件を表1に示します.各荷重条件において最大荷重は3回ずつ加えました.なお,測定した変位と応力は試験軌きょうのなじみを考慮して,3回目のデータを採用しました.

本試験で用いる試験軌きょうは,まくらぎに穿孔する犬くぎ用の下穴の直径を①通常の14mmとした軌きょう(以下,「通常軌きょう」と称します.)と②23mmに拡大した軌きょう(以下,「穴径拡大軌きょう」と称します.)の2種類としました.通常軌きょうは交換直後のリード部を,穴径拡大軌きょうは経年により犬くぎの引抜き抵抗力が失われたリード部を想定した試験軌きょうです.

図2 軌きょう載荷試験状況

図3 レール頭部の左右変位および座金の応力の測定位置

- 表1 荷重条件

(2)試験結果

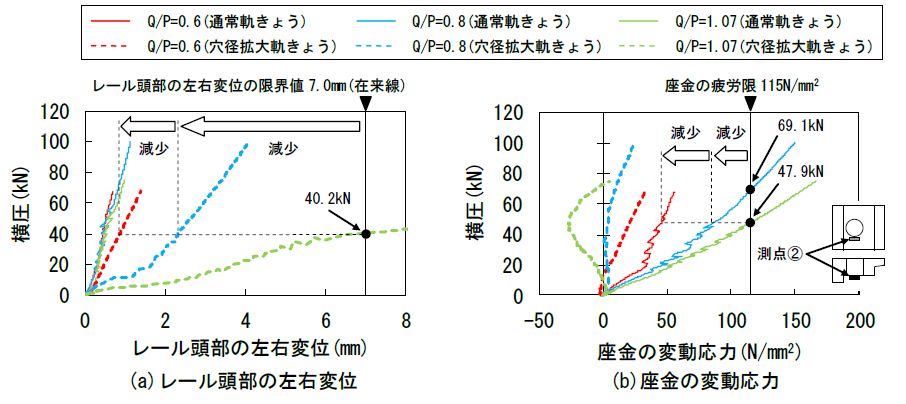

図4に横圧とレール頭部の左右変位および座金の変動応力の関係を示します.穴径拡大軌きょうでは, Q/Pが1.07の場合に横圧が40.2kNになると,レール頭部の左右変位が在来線の限界値7.0mm1)を上回りますが,Q/Pが下がると大幅に減少する傾向が認められました.また,通常軌きょうではQ/Pに関わらず,レール頭部の左右変位は7.0mmより十分に小さいことを確認しました.座金の変動応力に関しては,通常軌きょうの方が穴径拡大軌きょうよりも大きくなる傾向が認められました.通常軌きょうではQ/Pが1.07の場合に横圧が47.9kNになると,座金の変動応力が疲労限115N/mm22)を上回りますが,Q/Pが下がると減少する傾向があり,Q/Pが0.8の場合では疲労限に達する横圧は69.1kNでした.

図4 横圧とレール頭部の左右変位および座金の変動応力の関係

3.考 察

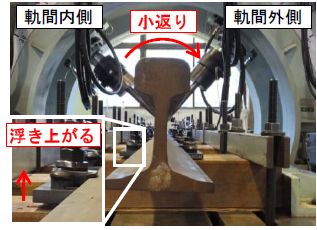

座金の応力は,主に座金がレールの小返りに抵抗することで発生したものです.通常軌きょうでは,座金によってレールの小返りが抑制されたため,レール頭部の左右変位は小さくなる反面,座金の変動応力は大きくなっています.一方,穴径拡大軌きょうでは,犬くぎの引抜き抵抗力が無いために,図5に示すように荷重によりタイプレート本体の軌間内側が浮き上がり,座金の機能が十分に発揮しなかったと考えられます.

軌きょう載荷試験の結果から,Q/Pが0.8以下であれば,レール頭部の左右変位は在来線の限界値7.0mmより小さく,座金の変動応力が疲労限115N/mm2に達する最小横圧は69.1kNであることを確認しました.ここで,座金の変動応力はQ/Pが下がれば減少する傾向があること,実軌道上ではバラスト道床による横圧の荷重分散が多少は期待できることを考慮すると,分岐器のリード部の横圧限度はQ/Pが0.8以下であれば70kNとしても差し支えないと考えられます.

図5 載荷中の試験軌きょうの状況(穴径拡大軌きょう,Q/P=1.07)

4.まとめ

今回実施した軌きょう載荷試験の結果から,在来線の分岐器のリード部の横圧限度は従来の60kNから70kNまで緩和できる見通しを得ることができました.今後は,本成果を速度向上試験等へ活用していきたいと考えています.

参考文献

1) 佐藤吉彦,梅原利之:線路工学,日本鉄道施設協会,1987

2) 国土交通省鉄道局監修,鉄道総合技術研究所編:鉄道構造物等設計標準・同解説 軌道構造,丸善,2012

(記事:軌道構造研究室 吉田敏幸)