施設研究ニュース

2024年2月号

鉄道構造物等設計標準・同解説(鋼・合成構造物)の改訂

1.はじめに

鉄道構造物等設計標準・同解説(鋼・合成構造物)(以下「鋼・合成標準」)は,2009年に性能照査型の設計体系に移行する形で改訂され,約15年が経過しました.この度,「鋼・合成構造物の設計に関する委員会」(委員長:奥井義昭 埼玉大学教授)における審議を経て,鋼・合成標準を改訂する運びとなりました.この改訂では,鋼・合成構造物の設計に関する新しい技術を取り入れるとともに,鉄道構造物に関する設計標準の新たな体系化がなされています.本稿では,その改訂概要について紹介します.

2.設計標準の体系化

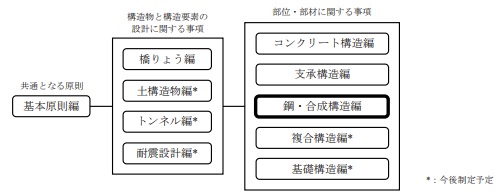

鉄道システムにおいて,鉄道構造物が満足すべき機能的要求は,橋りょう,土構造物,トンネルといった構造物種別に関わらず共通です.そこで,鉄道構造物が鉄道システムとして機能するために,鉄道システムを構成するすべての構造物の設計の考え方,要求性能の設定,照査等の基礎的事項に対して統一性を持たせることとしました.すなわち,橋りょう,土構造物,トンネル等の構造物の種別に関わらず共通の事項と,構造物や材料・構造特有の事項について,共通と各論に区分して,基本原則編,構造物・構造要素編,部位・部材編の3階層としました(図1).

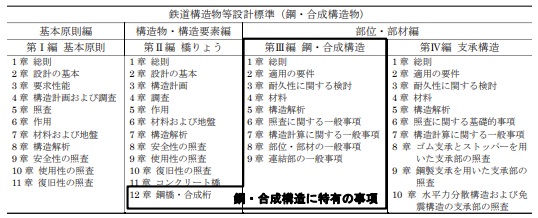

改訂後の鋼・合成標準の構成を表1に示します.これらのうち,「第Ⅰ編 基本原則」,「第Ⅱ編 橋りょう」の1章~11章,および「第Ⅳ編 支承構造」は,昨年度に通達・発刊された鉄道構造物等設計標準・同解説(コンクリート構造物)とほぼ同様の内容としております.「第Ⅱ編 橋りょう」の12章,「第Ⅲ編 鋼・合成構造」について,鋼・合成構造に特有の事項として取りまとめています.

3.「第Ⅲ編 鋼・合成構造」の改訂概要

2009年の鋼・合成標準から,主に構造の合理化,製作・架設の低コスト化に繋がる事項について,国内外の新たな技術的知見を踏まえ,部位・部材ごとの適用要件,応答値,限界値等の内容を見直し「第Ⅲ編 鋼・合成構造」を制定しました.以降,その主な内容を紹介します.

(1)橋梁用高降伏点鋼板(SBHS)の適用方法の充実

橋梁用高降伏点鋼板は,高強度でかつ溶接性などに優れた鋼材であり,特に長大橋に適用することで鋼重低減効果が得られます.この橋梁用高降伏点鋼板を鉄道橋に適用するうえでの,安全係数,幅厚比制限,疲労強度などの記載を充実させています.

(2)高力ボルト摩擦接合継手のすべり係数の変更

これまで高力ボルト摩擦接合継手の接触面処理は,鋼素地と厚膜型無機ジンクリッチペイントに限っており,そのすべり係数は0.40としていました.今回の改訂では,接触面処理自体は限定せず,その処理に応じたすべり係数を選択することとしたので,自由度の高い設計が可能となりました.また,厚膜型無機ジンクリッチペイントを塗布した場合のすべり係数を,近年の研究成果を反映し0.45に変更したため,継手に必要なボルト本数を従来と比べて少なくすることができます.

(3)頭付きスタッドの耐力式の変更

合成桁のずれ止めの一つである頭付きスタッドは,従来よく使用されてきた馬蹄形ジベルより,施工性に優れるとともに安価である特徴があります.今回の改訂において,頭付きスタッドの耐力および疲労強度の算定式を見直し,その精度が向上しました.これにより,頭付きスタッドをより適用しやすくなりました.

(4)地震時の鋼桁の上揚力の算定法

支承部における地震時の鋼桁の上揚力の算定方法を新たに提案しました.これまでは桁の構造によらず一定の上揚力を考えていました.今回の改訂では,桁の固有振動数に応じて算定するものとし,長大橋において上揚力が生じにくいことを表現できる算定方法となっています.すなわち,特に長大橋において支承部のコストを抑えることが可能となります

4.おわりに

本稿では,鋼・合成標準の改訂の概要について紹介しました.2024年の前半に鋼・合成標準を改訂するとともに,講習会を開催する予定です.それにあわせて,性能照査例や性能照査プログラムをリリースしていく予定です.

執筆者:構造物技術研究部 鋼・複合構造研究室 小林裕介

シミュレーション技術を活用した車両床下搭載装置への着雪予測

1.はじめに

鉄道車両が降雪地帯を走行すると,線路上の雪が舞い上がり,鉄道車両の床下や台車に着雪が生じます.この着雪の塊が走行時に落下すると,線路のバラストが飛び散り,鉄道車両・設備,沿線家屋への被害が発生する可能性があります.また,近年では,車両から軌道変位や軌道部材の状態を検査するために,旅客車両の床下や台車にカメラやセンサなどを内蔵した装置が取り付けられることがあり,装置に着雪が生じると正しく測定できなくなる可能性があります.これらの装置の車両への取付位置は,適切に軌道状態を測定するために安易に変更することが難しいため,装置の形状を工夫することで着雪量を減らすことが重要になります.そこで,シミュレーション技術を活用した車両床下搭載装置への着雪のしやすさの分析方法として,着雪解析による装置への着雪予測について紹介します.

2.装置の着雪解析

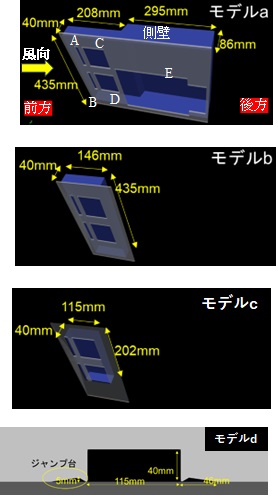

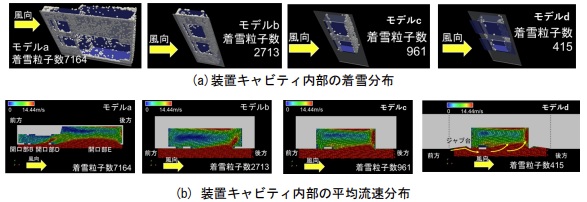

図1に着雪解析に使用した4つの装置のモデルを示します.モデルaは基本の形状であり,装置の表面にセンサ等により軌道の測定を行うために5つの開口部を設けています.開口部は車両の前方から順に,最も小さい開口部A・Bと2番目に小さい開口部C・Dが左右対称にあり,後方に最も大きい開口部Eがあります.モデルbは,モデルaの開口部A,B,C,Dを含む前方部のみを残した形状とします.モデルcは,開口部A,B,C,Dの大きさを変えずにキャビティ空間(装置内部空間)を最小とした形状とします.モデルdは断面図を示しますが,モデルcの前後に5mmのジャンプ台を設置した形状とします.ジャンプ台の設置は,車両下部から下方向へ向かうように空気流の向きを変えることで,装置のキャビティ内部への飛雪粒子の進入を防ぐことを目的としています.これらの装置は,先頭車両前台車の車輪の真後ろ付近に搭載することとします.

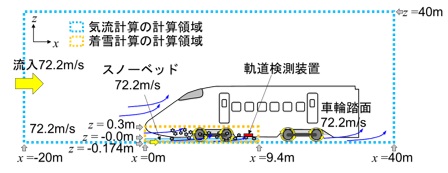

着雪解析は,鉄道総研が開発した「着雪シミュレータ1)」使用します.着雪解析は,①気流計算,②雪粒子の軌道計算,③着雪計算の3つの計算から成り立つ連成解析であり,レール頭頂面まで積雪した雪の「走行風による舞上がりと車両床下装置への着雪を解析します.着雪解析における気流計算と着雪計算の計算領域(前後方向をx,左右方向をy,上下方向をz)を図2に示します.

気流解析の格子には,最小格子間隔2.0mm,x方向470格子,y方向740格子,z方向180格子の総格子数62,604,000の不等間隔格子を使用します.なお,装置を覆うカバーの厚さは,最小格子間隔で表現するために4.0mmとしました.境界条件は,流入面と底面を走行速度72.2m/s(260km/h)に固定し,流出面を対流流出境界,側面と上面をすべり境界,物体表面はすべりなし境界を適用しました.着雪計算の雪粒子の直径は2mmとしました.雪の物性値については,0℃の空気密度1.3kg/m3,飛雪の密度100kg/m3,飛雪粒子の抗力係数としました.スノーベッド(積もった雪)は,レールの底面から頭頂面までに,走行速度である72.2m/s(260km/h)の速度を持った雪粒子を4mm間隔で一様に配置するように設定しました.

3.着雪解析結果

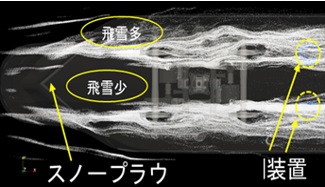

着雪計算領域を底面から見た時の,軌道と車両底部の間の飛雪粒子の分布(z=0.01~0.19m)を図3に示します.同図より,スノープラウにより車両中央では飛雪粒子の上昇は発生せず,車輪を起点に飛雪粒子が乱れていく様子が観察できます.また,本解析では飛雪粒子の舞い上がりは車輪が起点となって発生し,装置まで上昇することを確認しています.

次に,装置の形状の違いによる着雪解析結果を図4に示します.まず,モデルaとモデルbを比較すると,モデルaにおいて流入量が多い開口部Eを閉じることでキャビティ内部に流入する飛雪粒子数が減り,着雪粒子数が減少する結果となっています.次に,モデルbとモデルcを比較すると,キャビティ空間を最小としたモデルcの方が着雪粒子数は少ない結果となっています.着雪現象では,飛雪粒子が低速であるほど着雪し易くなり,高速であるほど着雪し難くなります.モデルbとモデルcでは,両モデルの開口部は同じ大きさであるため,飛雪粒子のキャビティ内部への流入量は同程度であると仮定して平均流速分布を比較すると,キャビティ空間の広いモデルbの方が,キャビティ内において流速が低いことを表す濃い青色の領域が広く,飛雪粒子が減速しやすくなり着雪する割合が増えたと考えられます.最後に,モデルcとモデルdを比較すると,ジャンプ台を設けることにより着雪粒子数が減少する結果となっています.これは,ジャンプ台により下方へ向かった流れはその後キャビティ内部へ戻る流れになっており,キャビティ内部で流速が高くなって着雪粒子数が少なくなると考えられます.

4.おわりに

本研究では,着雪解析による車両床下搭載装置への着雪予測の分析結果例を紹介しました.軌道状態把握を目的とした様々な装置やセンサが車両に取り付けられる中で,このようなシミュレーション技術は,設置位置の検討に有効であると考えられます.

参考文献

1)室谷浩平,中出孝次,鎌田慈:鉄道車両に用いる着雪シミュレータの開発(その2)— 実験から導き出した着雪発達条件を用いた着雪解析手法の検証 —,雪氷,83巻,5号,pp.465-487,2021

執筆者:軌道技術研究部 軌道管理研究室 坪川洋友

担当者:鉄道力学研究部 計算力学研究室 室谷浩平

積雪の力学パラメータ取得のための要素試験

1.はじめに

積雪地域では融雪期に融雪水や降雨の作用によって土砂災害(以下,融雪災害)が発生する場合があります(図1).融雪災害は晴天時に発生し得るため発生予測が難しく維持管理上の課題となっています.また積雪が斜面安定に及ぼす影響について十分に検証されていない実態も,融雪災害の発生のタイミングの予測が難しい一因となっています.今回は,積雪の影響を考慮した斜面安定解析の実現を目指して,同解析に要する積雪の強度パラメータの取得を目的とした要素試験の結果を紹介します.

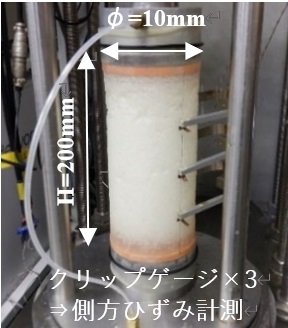

2.積雪試料を用いた不飽和三軸圧縮試験

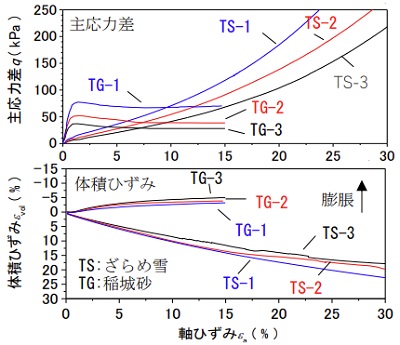

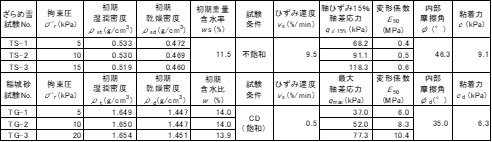

既往の研究1)では融雪期の「ざらめ雪」(粒径1mm~2mm程度)の強度特性が十分に明らかでないことから,今回は同材料の再構成試料を用いて不飽和三軸圧縮試験(サクションによる拘束圧制御)を行いました(図2).雪供試体に接する試験器具は予め冷却し,室温10℃程度の環境で試験を実施しました.また比較対象として稲城砂(平均粒径d50=0.1694mm,均等係数Uc=4.55,曲率係数Uc’=1.7)の供試体(締固め度Dc=86%)を用いたCD試験の結果を併記します.試験条件および試験結果をまとめた内容を表1に,試験データを図3に示します.図3の主応力差のグラフから,積雪試料は地盤試料と比べて軸ひずみεaが低い段階では応力レベルが低いものの,軸ひずみεaの増加に応じて主応力差が加速度的に増大し,応力のピークが得られないことが確認されます.この現象は,積雪は圧縮による焼結作用で固化が進む事が要因であると想定されます.ただし,実際の積雪斜面では積雪自体は大変形しつつ破壊に至らなかったとしても,その積雪の下の地盤に同程度の大変形が生じた場合には安定性に問題が生じます.これより積雪の大変形領域での強度把握の意義は乏しいため,今回は三軸圧縮試験基準に規定される最大軸ひずみεa=15%時点の応力状態を基準として積雪の内部摩擦角φと粘着力cを導出しました.

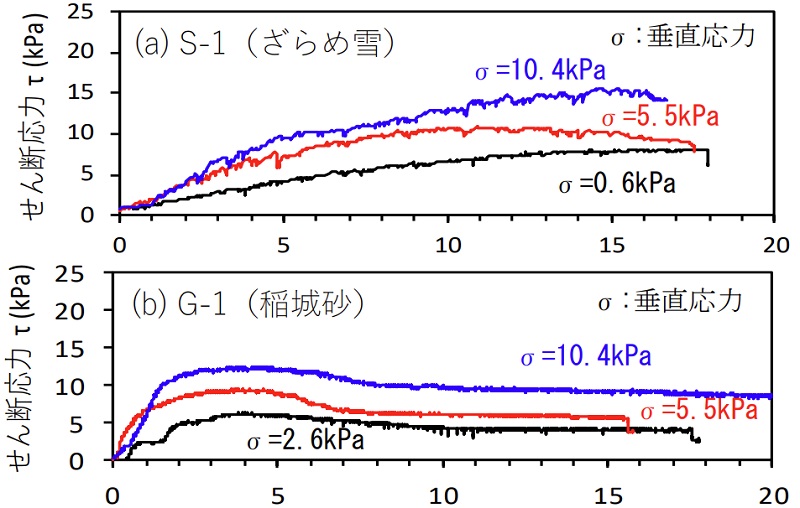

3.積雪試料を用いた一面せん断試験

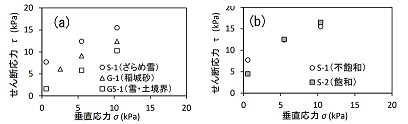

三軸試験に加えて,表2に示す様々な試験条件で雪供試体を用いた定圧一面せん断試験を実施した結果を紹介します.試験機には㈱マルイ製のLSTを利用し,同試験機に直方体状の小型せん断箱(断面積100mm×100mm,高さ50mm,上下2箱)を装着して利用しました.雪試料は現地積雪より上記せん断箱のサイズの不攪乱試料を採取し,現地にてせん断試験を実施しました.雪と地盤の境界部のせん断強度の把握には,上部せん断箱内に地盤材料を締め固めて構築しました.また飽和条件では0℃の冷却水を用いてせん断箱を浸水させました.図4にざらめ雪と稲城砂の一面せん断試験の挙動を示します.ざらめ雪では三軸圧縮試験と同様に稲城砂と比べて大変形後に応力が増加する傾向があるものの,一面せん断試験では応力のピークが見られます.これらの試験結果より得られる表2の実験ケースのせん断応力τ~垂直応力σ関係を図5に,せん断抵抗角φdおよび粘着力cdを表2に整理して示します.表1,表2より,一面せん断試験より得られるざらめ雪の強度パラメータは,三軸圧縮試験より得られた値と近いことが確認されます.また図5(a)より,積雪試料は地盤材料より高い強度を発揮するものの,雪・土境界の条件が最も低強度となっており,すなわち地表面が平滑な積雪斜面では全層雪崩が最弱の破壊モードになりえることが確認されます.一方で,例えば地表面の植生等の影響により積雪と地表が付着する場合には,相対的に脆弱な地盤表層側で崩壊が生じて,斜面崩壊に起因する雪崩が発生し得ると想定されます.また図5(b)より,融雪期のざらめ雪では融雪水や降雨等の作用によっても積雪自体の著しい強度低下が生じる訳ではない事が確認されました.すなわち,積雪斜面における融雪水や降雨の作用は,主には積雪自体の強度低下より,地盤表層の強度低下をもたらす誘因になることが推定されます.

4.まとめ

本研究では積雪斜面の安定解析に要する積雪の強度パラメータの取得を目的とした積雪試料を用いた三軸圧縮試験および一面せん断試験を実施し,積雪は緩い地盤表層より高い強度を発揮し得る事を確認しました.今後は要素試験より得られたデータを利用して積雪斜面の安定解析を試行する予定です.

参考文献

1)成田英器;三軸圧縮に於ける雪の変形,低温科学(物理編),第25編,昭和42年

執筆者:防災技術研究部 地盤防災研究室 高柳 剛

発行者:柴田 宗典 【(公財) 鉄道総合技術研究所 施設研究ニュース編集委員会 委員長】

編集者:木下 果穂 【(公財) 鉄道総合技術研究所 構造物技術研究部 トンネル】