電力ニュース

2025年8月号

新幹線トンネル内における磁器がいしの汚損度測定結果

トンネル内に架設されるがいしでは、海塩粒子等の汚損物に対して、降水による洗浄が期待できないため、トンネル区間でも汚損物の飛来が想定される場合、絶縁性能維持のため定期的な洗浄やシリコーンコンパウンドの塗布などの保全作業が行われています。この作業には多くの労力がかかっているため、保全を行う範囲や周期の適正化が望まれています。しかし、それを検討するためには実際の汚損度を把握する必要がありますが、トンネル内のがいし汚損度の実態が報告された文献はほとんどありません。そこで、メンテナンスの省力化・適正化に資することを目的とし、4路線、計22か所の新幹線トンネル(ただし、トンネル壁面からの漏水の影響がないと判断した箇所)で長幹磁器がいし(可動ブラケット斜材のSKまたはCSKがいし)の等価塩分付着密度(以下、ESDD)、不溶性物質付着密度(以下、NSDD)を測定した結果を報告します。

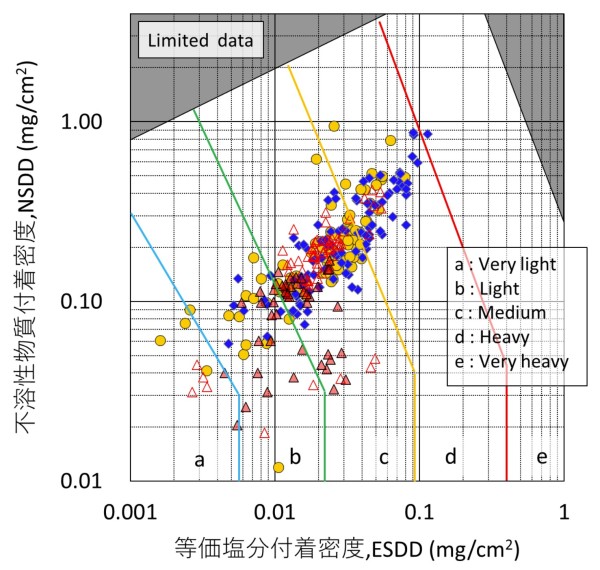

国際電気標準会議(IEC)の標準仕様書(TS)IEC/TS 60815-1:2008に、ESDDおよびNSDDの関係とその汚損度の区分を示した図があります。今回取得したデータをその図に倣って整理したものを図1に示します。図1から以下のようなことが見て取れます。

・IEC/TS 60815-1で定義されているHeavyやVery Heavyに分類される高い汚損度が計測された

・NSDDの汚損設計値(0.1 mg/cm2)1)を超過するものが多数存在した(今回の測定データの8割程度)

・一部、傾向とずれているものがあるが、概ねESDDとNSDDは正比例の関係(ESDD:NSDD=1:10)があることが確認された。ずれがある場所は、特殊な環境や前回清掃から間もない箇所で取得したデータ、漏水の影響を受けたデータであり、今後は経年により比例関係にある群に包含されていく可能性がある

このデータ等を使って、新幹線トンネル内磁器がいしの汚損度を推定する手法を開発しましたので、機会を捉えて今後の電力ニュースにて紹介いたします。

[参考文献]

- 1) 電気協同研究会:ポリマーがい管の設計基準・試験法の標準化、電気協同研究、第72巻、第4号、2017

変電所と列車の電流照合による高抵抗地絡検知システムの実証試験

直流電気鉄道における高抵抗地絡故障の検知は長年の課題であり、電車線路の設備を増やさずに高抵抗地絡故障を検知する実用的な手法はまだありません。一方、昨今のICTの進歩や保守効率化の動向から、今後は地上・車上ともさまざまな情報の集約が可能になると見込まれます。そこで、変電所と列車の電流値を照合してその差分を演算することによる高抵抗地絡検知システムを開発してきました。

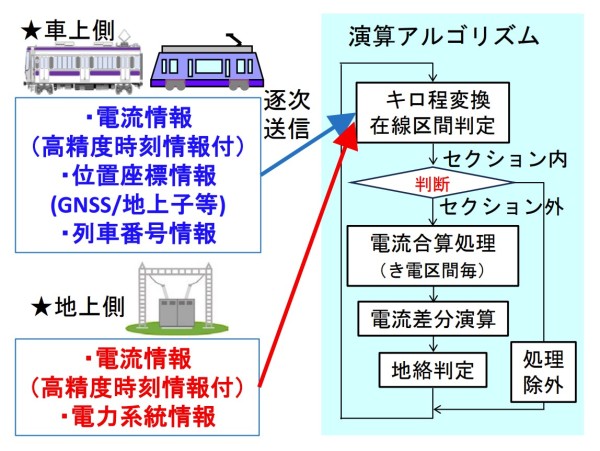

本ニュース2024年9月号において、1列車・1き電区間という基礎的な条件での実証事例を紹介しましたが、今回は、複数き電区間・複数パンタグラフという実践的な設備条件に対応するべく、列車の在線区間判定機能、き電区間を遷移する際のセクション通過判定処理機能を実装し、その実証試験を行いました。

直流き電システムでは一般に並列き電方式が採用されています。後述するセクション通過時を除くと、任意の時刻において列車が在線するき電区間は一つのみ割り当てられるので、二つの変電所から供給されるき電電流を合算し、当該き電区間に在線する列車に関する集電電流の合算との差分(以下、電流差分)を演算できるようにしました(図1)。

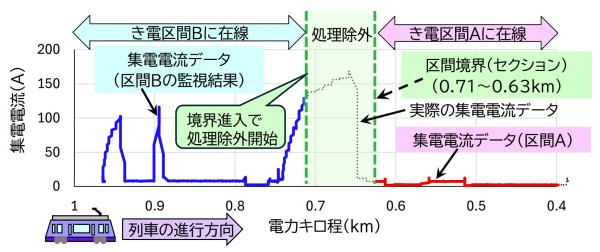

また、パンタグラフが、エアセクションのオーバーラップ箇所を通過するときや、一部の型式のセクションインシュレータが有する2本のスライダに同時に接触するときには、起点方面と終点方面のき電区間が一時的にすり板で橋絡され、変電所き電回線の電流計測値が、本来であれば別のき電回線に関連付けられる橋絡先き電区間の値を一部含んでしまいます。さらに、パンタグラフが複数搭載されている列車では、編成内でセクション両側のき電区間から同時に集電するタイミングが生じます。これらを鑑み、地絡検知アプリケーションの位置情報演算・区間判定演算において、き電区間の境界位置にセクション区間を設定し、セクション区間に列車が進入している間は地絡判定等の処理を一時的に除外し、セクション区間通過後には当該列車が移動した先のき電区間にて判定動作等を再開する仕様としました。

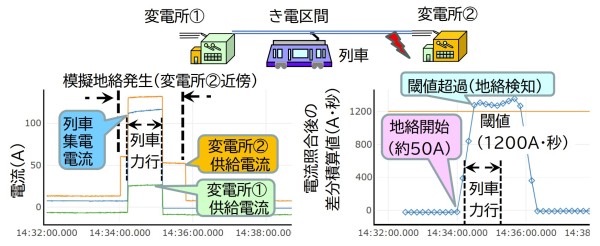

鉄道総研の所内試験線にて複数き電区間を模擬する回路を構成して試験列車を走行させ、上記機能を実装したアプリケーションを動作させた結果を図2・図3に示します。二つの変電所の電流を合算する処理、その状態で摸擬地絡故障を発生させたときの地絡故障電流検知、区間境界(セクション)での処理除外が、いずれも適切に行われることを、確認しました。

しゅう動摩擦によるパンタグラフ摩擦振動の低減手法

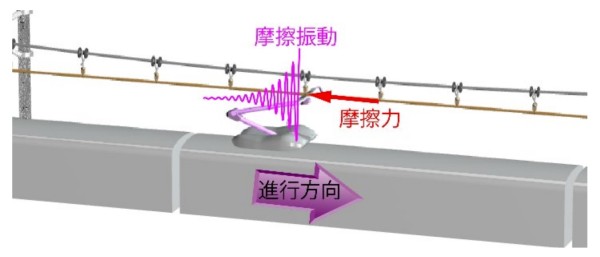

列車が発車直後や停止直前に低速走行する際、パンタグラフすり板とトロリ線の摩擦係数が高くなると、パンタグラフに連続的な離線を伴う摩擦振動が発生する場合があります(図1)。これにより列車が運転不能となったり、離線アークによってトロリ線摩耗が生じる可能性があります。しかし、これまでこの摩擦振動の発生メカニズムは解明されておらず、メカニズムに基づく対策も提示されていませんでした。

そこで、枠組の運動とすり板・トロリ線間のしゅう動摩擦を同時に扱える柔軟マルチボディダイナミクスに基づくパンタグラフの詳細モデルを構築し、数値解析の結果から摩擦振動の発生を評価する手法を提案しました 1)。数値解析の結果、摩擦係数が高い状況では2つの振動モードが摩擦力を介して互いに連成し、固有振動数が近接するとともに振動が増幅することで発生することを明らかにしました。

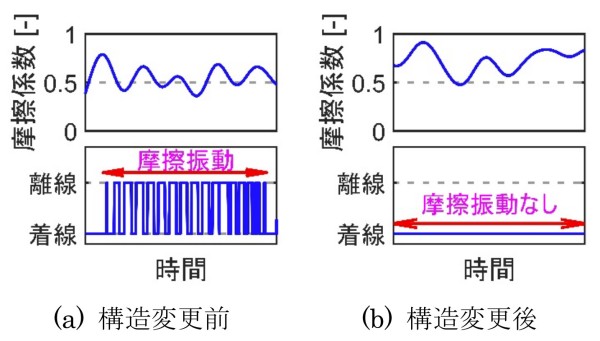

さらに、詳細モデルや実機パンタグラフから得られる振動モードを用いて、連成しやすいモードの組み合わせを定量的に特定する連成強度解析手法を提案しました。これに基づき、連成を引き起こす振動モードの固有振動数の間隔が離れるように構造変更を施すと、摩擦係数が高い場合においても摩擦振動が低減することを、高速パンタグラフ試験装置を用いたしゅう動試験で確認しました(図2)。

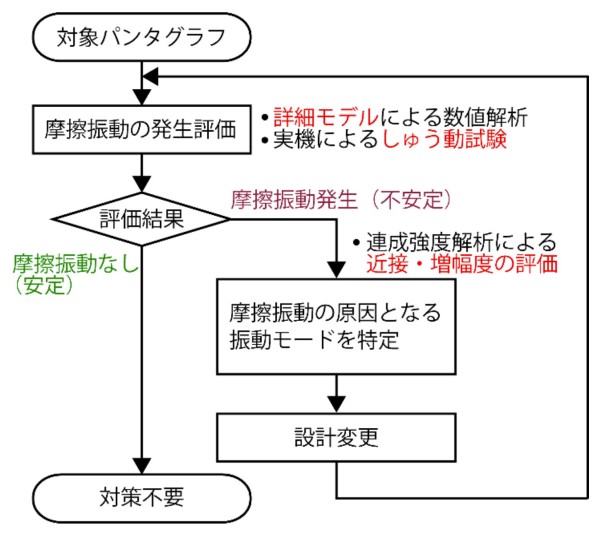

提案手法に基づいて、対象となるパンタグラフに対し、①詳細モデルまたはしゅう動試験で摩擦振動の発生を評価、②連成強度解析で対策するモードを特定、③設計変更、④再評価、というフローに基づく摩擦振動の低減手法を提案しました(図3)。本手法を適用することで、すり板・トロリ線間のしゅう動面が荒れて摩擦係数が高くなる条件下でも、離線アークや接触力変動を抑制しながら安定した集電を実現できるパンタグラフの構造設計が可能となり、より安定的な輸送を可能とするパンタグラフを実現することができます。

[参考文献]

- 1) Amano, Y., et al, “Mechanism and suppression of friction-induced vibration in catenary-pantograph system”, Nonlinear Dynamics, Vol. 112 (2024), https://doi.org/10.1007/s11071-024-09802-6.

支線と架空電線による高架橋上に設置された電柱の地震対策手法

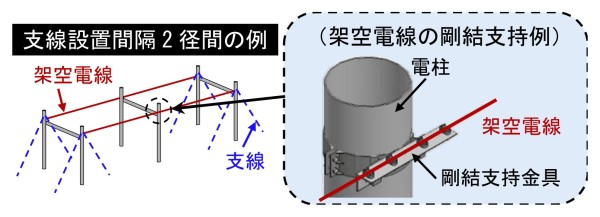

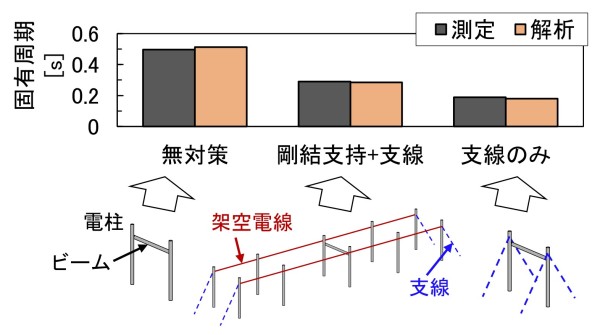

高架橋上の電柱の地震対策の1つに、線路両側の電柱をビームで接続する門形化があります。門形化は、線路直角方向の振動低減には効果があるものの、ビームの質量が付加されることで線路方向の電柱固有周期が長周期化して高架橋と共振し、電柱振動が大きくなる可能性があります。そこで、地震時に電柱が高架橋と共振する恐れがある箇所において、電柱に支線を設置するとともに、架空電線を電柱に剛結支持して線路方向の電柱固有周期を短くし、高架橋との共振を抑制する手法を提案したので紹介します(図1)。

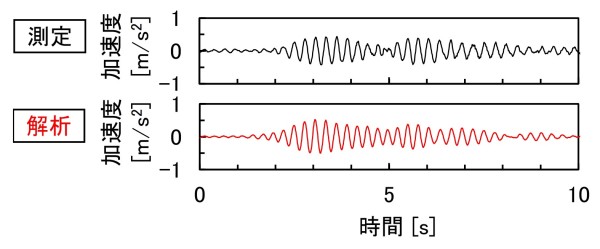

図2の実物大設備における電柱固有周期の測定結果より、無対策の場合は0.5 sであるのに対して、支線のみの場合は0.2 sと短周期化していることがわかります。さらに電柱と架空電線を剛結支持することにより、支線の設置間隔を長くした場合(剛結支持+支線)も電柱固有周期は0.3 sとなり、短周期化することを明らかにしました。また、構築した解析モデルによる解析結果を測定結果と比較した結果、図2、図3のように電柱の固有周期および地震時応答加速度は両者で概ね一致しており、解析モデルの妥当性を確認しました。

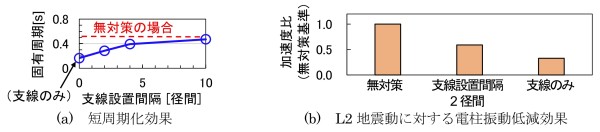

図4に、本手法による線路方向の電柱固有周期の短周期化効果と、L2地震動に対する電柱振動低減効果の計算例を示します。ここでは、図1のようにすべての電柱が門形化されている場合を示しています。図4 (a)より、支線設置間隔が短いほど、電柱固有周期の短周期化効果が高くなります。また、図4 (b)より、電柱固有周期の短周期化により、地震時の高架橋との共振を抑制して、電柱振動を低減できます。

本手法は、電柱の門形化による線路直角方向の地震対策と組み合わせることにより、従来の電柱建替えや補強と比較して、短期間かつ低コストに施工できます。

【ワンポイント講座】亜鉛めっき鋼より線の腐食と外観

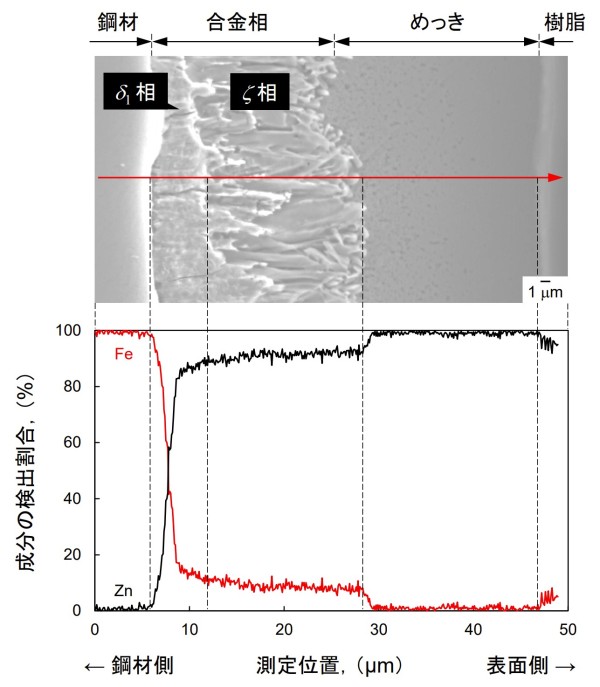

ちょう架線などに用いられる亜鉛めっき鋼より線は、鋼線を溶けた亜鉛にどぶ漬けして製造されます。亜鉛の拡散(≈ 濃度差による浸透)により、めっきと鋼材の間には亜鉛と鉄が混ざった合金相(相とは、平衡状態では成分、結晶構造が均一となる部分のこと)が形成されます。一般的に腐食は表面から進行するため、溶融亜鉛めっき鋼はめっき → 合金相 → 鋼材の順に腐食が進行し、外観も次第に変化します。

図 1にめっき / 鋼材界面の金属組織と成分を示します。上図は、ほぼ未腐食の亜鉛めっき鋼より線におけるめっき / 鋼材界面の金属組織であり、下図は上図に示す赤矢印に沿って分析した成分です。鋼材(鉄Fe ≈ 100 %の領域)とめっき(亜鉛Zn ≈ 100 %の領域)との間には合金相が確認でき、また、合金相は2相(FeZn7 -δ1 相とFeZn13 -ζ 相 1))にわかれています。(δ1 相内の成分は均一ではなく、成分に勾配がありますが、これはどぶ漬時間(拡散時間)が平衡に至るには短かったためであると考えられます。)

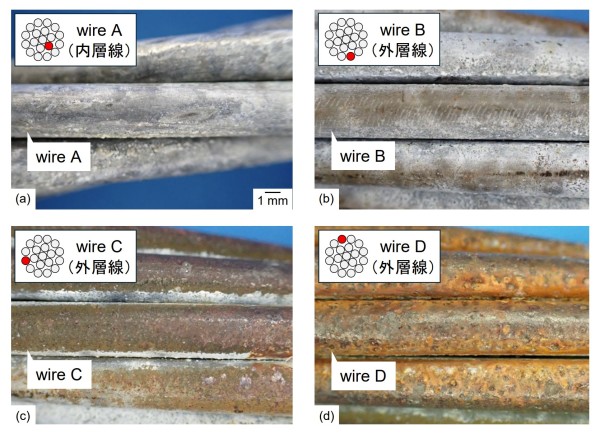

続いて、図 2にちょう架線の素線の外観を示します。このちょう架線は営業線から撤去したものであり、素線間で架設時の天地に起因すると思われる腐食程度の差が存在します。各素線を図 1と同様に分析すると、(a)wire Aはめっきが腐食している状態、(b)wire Bはζ 相が腐食している状態、(c)wire Cは部分的にδ1 相の腐食に至っている状態、(d)wire Dは部分的に鋼材の腐食に至っている状態です。各素線の外観の外観を見ると、wire Aは白みがかった灰色、wire Bは茶色みがかった灰色、wire Cは焦げ茶色、wire Dは橙色がかった茶色を呈しており、また、wire Dの橙色がかった領域はwire A、B、Cと比較して凹凸が大きくなっています。

以上のように、亜鉛めっき鋼より線は腐食進行が色や表面粗さなどの外観に現れるため、外観を腐食状態の判断基準とすることができます。鉄道総研では画像処理・AIを活用した検査の自動化に関する研究を進めており、将来的にはちょう架線の腐食についても状態把握・余寿命診断の自動化を目指しております。

[参考文献]

- 1)貝沼亮介,石田清仁,Fe / Zn拡散対に形成される化合物層の組織変化,鉄と鋼,Vol. 91,No. 3,pp. 45-51(2005).