電力ニュース

2019年12月号

列車停車時の連続許容交流アーク電流値の導出手法

近年、列車停車時のアークによるトロリ線断線は、直流電気鉄道だけでなく交流電気鉄道においても問題となっています。これまで、交流印加時のトロリ線とすり板間のアークによるトロリ線断線の指標は定量的に示された結果がなく、トロリ線断線が生じる列車停車時の交流アーク電流のしきい値(以下、連続許容交流アーク電流値)が明らかになっていません。そこで、交流アークによるトロリ線断線実験を行い、実験で得られたパラメータを基にアークによるトロリ線への入熱を評価可能な解析モデルを構築しました。さらに、この解析モデルを用い、連続許容交流アーク電流値を導出する手法を提案しました。

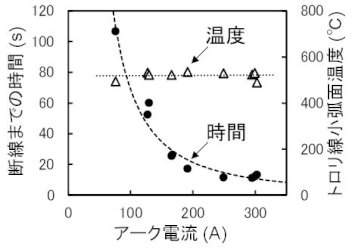

実験では、トロリ線(GT-SNN170、19.6kN)をカーボン系すり板(PC78A)に接触させた状態で交流電流を通電し、すり板を微低速で降下することで交流アークを点弧し、トロリ線を断線させました。図1に、実験結果を示します。この図より、トロリ線へのアーク入熱と空気中への放熱がバランスし、トロリ線が断線する温度に至らない電流値(=連続許容交流アーク電流値)があると考えられます。また、断線時のトロリ線小弧面の最大温度は、アーク電流にほとんど依存せず、概ね 500℃ であることがわかりました。

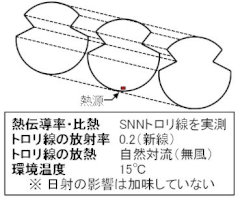

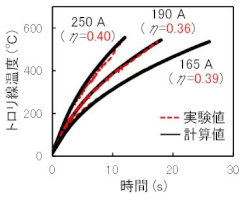

トロリ線小弧面温度が 500℃ 未満をトロリ線が断線に至らない条件として、熱伝導解析により連続許容交流アーク電流値を導出しました。図2に示す通り、解析モデルはトロリ線大弧面の一点に総電力量 Q(=アーク電流 I × アーク電圧 V × 熱効率 η)の熱源を埋め込むことによりアーク入熱を模擬しました。最初に、トロリ線小弧面の温度が定常状態で 500℃ に至らない最大電力量 Qmax を求め、240W という結果を得ました。次に、熱効率 η のパラメータを同定するため、I と V に実験値を代入し過渡解析をおこないトロリ線小弧面の温度上昇傾向を実験値と比較しました。図3に、温度上昇傾向の比較結果を示します。比較の結果、本実験においては η が概ね 0.4 程度であると推定されます。最後に、これらの結果から、V を実験最大値の 21.6V とした場合、連続許容交流アーク電流値 Imax は Q ÷(V × η)より、約 27.7A と計算することができます。なお、今回は一条件における結果を示しましたが、この手法を活用するためには各線区で使用しているトロリ線とすり板で実験を行い、解析パラメータを導出する必要があります。

機械学習による電車線金具検出手法

鉄道総研では、電車線路設備の検査の効率化のため、電車線非接触測定装置(図1)を開発し、トロリ線だけでなくちょう架線も含めた線条の静的3次元位置測定を実現しました。電車線非接触測定装置は、車両の屋根上に搭載し、線条位置測定と同時に電車線の画像取得も可能です。今回、電車線の画像から、機械学習により金具の位置を検出する手法を開発しましたのでご紹介します。

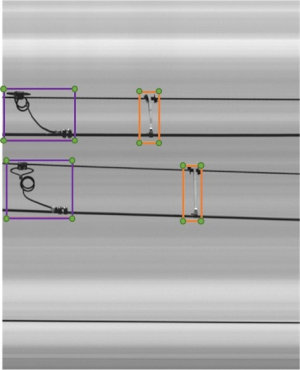

機械学習アルゴリズムは、与えられた教師データの解析により抽出したい物体の形状の特徴を学習させたうえで、未知の入力データに対して、学習結果にもとづいて分類(クラスタリング)を行うものです。電車線非接触測定装置で取得した営業線の設備画像から抽出した、約 2000 枚の電車線金具画像を用いて、機械学習アルゴリズムに電車線金具の形状の特徴を学習させました。学習に用いる金具画像として、図2に示すように、電車線の画像全体のなかから、金具部分のみを矩形で囲い、さらにその電車線金具の種別の情報を付与する、「アノテーション」と呼ばれる作業を施したものを用意しました。

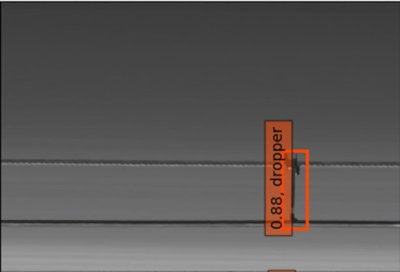

このようにして学習させたアルゴリズムを用いて、ハンガの検出試験を行いました。図3に機械学習アルゴリズムによるハンガ検出画像の例を示します。赤い矩形がハンガとして検出された領域を示しています。また、0.88 という数字は、その検出された領域がハンガである確率を 0~1 で表しています。

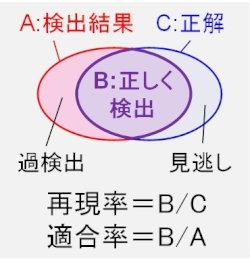

このような検出を行うと、金具が存在するのに検出できない「見逃し」や、金具が存在しないのに検出してしまう「過検出」が発生します。これらは、図4に示す、「再現率」「適合率」をいう指標で評価されます。一般的には再現率と適合率はトレードオフの関係にありますが、電車線の保全においては、見逃しを極力低減したいという要求があります。現在、明かり区間で曇りの日の昼間に取得した画像において、ハンガ検出の再現率が 92.6% 、適合率が 90.6% と、高頻度測定を前提に実用的なレベルでの検出が可能です。今後、ハンガやコネクタ以外の電車線金具にも対象を拡大して研究開発を進めます。

※ 本研究は(株)明電舎と共同で実施しています。

交流き電回路地絡時の信号設備損傷 その1

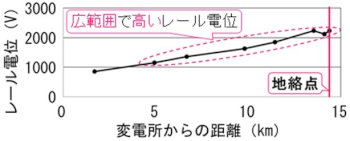

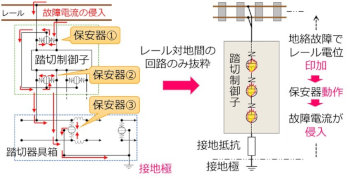

交流き電回路で地絡事故が発生すると、事故電流が大地に流出します。事故電流はやがてレールへ吸い上げられ、レールを介して最終的に変電所へ戻りますが、この時レール対地漏れ抵抗やレールのインピーダンスによって、大きなレール対地電位(以下、レール電位)が発生します。図1は、BTき電方式を採用している実際の線区で低圧人工地絡試験を行い、地絡時のレール電位を実測したものです。図1では、低圧印加による測定結果を実電圧に換算して示していますが、地絡点から 10km 程度離れた場所であってもレール電位が 1000V 以上に達していることが分かります。

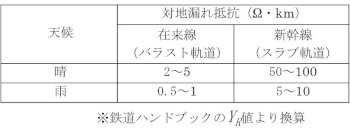

このレール電位は、特にレール対地漏れ抵抗に大きく左右されますが、この値は、表1のように軌道構造や天候などに強く影響を受け、場所によって 100 倍以上の差が生じる特徴があります。特に、スラブ軌道や弾性直結軌道など、近年の軌道構造では対地絶縁性が良くなり(すなわちレール対地漏れ抵抗が大きくなり)、誘導障害の抑制等に優れる一方で、大きなレール電位が生じやすいという側面があります。

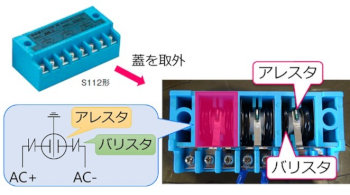

一方、レールには踏切制御子などの信号機器が多数設備されており、大きなレール電位が生じると、これらの機器も損傷する場合があります。図2に、信号機器の代表例として閉電路形踏切制御子とその周辺回路を示します。踏切制御子自体は JIS E 3021(電化区間用屋外一般機器に対する耐電圧試験値)によると在来線用で 1500V、1分間の対地電圧に耐えるとされ、正常に設備されていれば直ちに絶縁破壊することは少ないと思われます。ところが、信号機器には雷サージによる過電圧から機器を保護するため、図3のような耐雷用保安器(以下、保安器)が設備されており、実はこの保安器の熱耐量が問題になります。

保安器は、雷サージによる過大なレール電位から信号設備を保護するため、一定以上のレール電位になると導通(放電)して、大地にエネルギー(電流)を逃がし、レール電位を一定以下に制限する素子です。地絡発生時にも、レール電位が大きいと保安器は同じ動作をしますが、その通電時間は大きく異なります。雷サージの場合、電流は大きくても時間が短い(μsオーダー)のに対し、地絡故障では、仮に変電所の保護継電器が事故電流を検出できたとしても、遮断器が開放してレール電位が解消するまでは 100ms 以上かかることがあります。つまり、熱的ストレスの面では、保安器にとっては地絡故障の方がはるかに厳しい条件となり、焼損に至る場合があります。(次号へ続く)

横風環境下を走行する在来線用パンタグラフの揚力特性

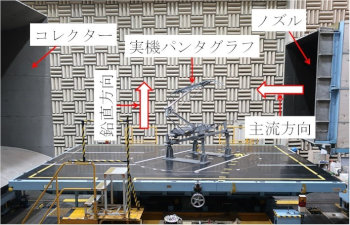

走行中のパンタグラフには、屋根上を流下する走行風により、空気力(揚力)が作用します。また、この揚力は横風によっても変化することが分かっています。在来線用パンタグラフの横風環境下における揚力特性については、過去にも研究されていますが、近年のシングルアームパンタグラフを対象とした研究例は多くはありません。そこで本頁では、一般的な在来線用シングルアームパンタグラフの、横風環境下における揚力特性を調査した風洞試験結果についてご紹介いたします。

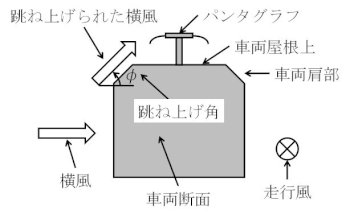

図1に示すように、車両が横風環境下を走行した場合、車両肩部により横風が跳ね上げられることで、車両屋根上に設置されたパンタグラフは、走行風に加えて斜め下方から吹き上げる風にもさらされます。この跳ね上げられた横風を再現するために、図2のように、パンタグラフを主流方向および鉛直方向にそれぞれ回転させて試験を実施しました。ここで、図1に示す角度 ϕ を跳ね上げ角と呼ぶこととします。

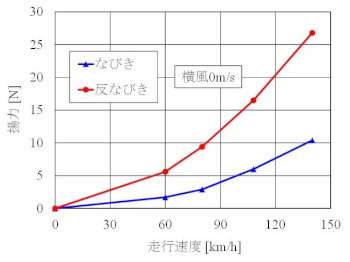

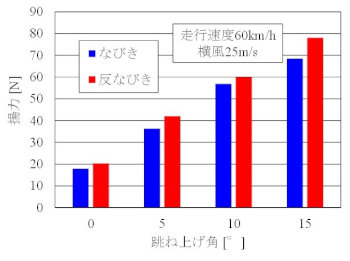

まず、横風のない条件で揚力測定を行いました。縦軸に揚力、横軸に走行速度をとったグラフを図3に示します。走行速度に対して揚力は単調に増加しており、今回試験に供したパンタグラフでは、なびき条件より反なびき条件の揚力の方が大きいことが分かります。続いて、走行速度を 60km/h、横風速度を 25m/s とした条件における揚力の測定結果を図4に示します。横風のない場合(図3参照)と同様、なびき条件より反なびき条件の方が、揚力が大きいことが分かります。また、跳ね上げ角が大きいほど揚力も大きくなり、例えば反なびき条件において、横風のない場合は 6N 程度(図3参照)であった揚力が、風速 25m/s かつ跳ね上げ角が 15°の横風が吹いた場合は、おおよそ 78N まで増加することが分かりました。本結果を受けて、今後は舟体や枠組の形状変更などで、横風によるパンタグラフ揚力の増加量を低減できないかについて検討する予定です。

【ワンポイント講座】速度向上試験(電車線)

鉄道事業法第十七条の規定により、鉄道運送事業者は列車の運行計画の設定または変更を国土交通大臣に届け出なければならず、同法施行規則第三十五条の規定により、設定する最高許容速度と、その最高許容速度が安全上支障のないものであることを証する書類を提出しなければなりません。この時、安全上支障のないことを確かめるために速度向上試験が行われます。本稿では、この速度向上試験のうち、電車線について行われる試験内容について紹介します。

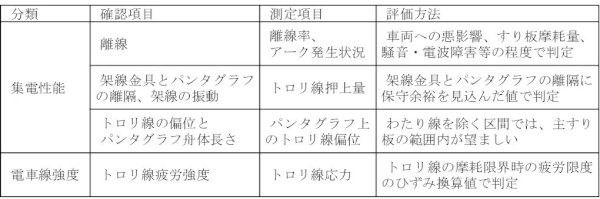

先の第三十五条に則り列車の最高許容速度が安全上支障のないことを確かめる方法は、1993年以前は体系的な指針がなく各鉄道事業者により種々の方法がとられてきましたが、在来線 130km/h までの速度向上試験については、1993年に「在来鉄道運転速度向上試験マニュアル」(以下、マニュアル)が、その技術的指針として定められました。このマニュアルでは、電車線の確認項目として、表1に示す項目が挙げられています。一般的に、列車の走行速度が高くなるにつれ、架線・パンタグラフの接触維持が困難になり(離線が多くなり)、パンタグラフの揚力特性等によりトロリ線押上量が大きくなり、曲線区間等の車両動揺によりパンタグラフ上のトロリ線偏位が大きくなり、パンタグラフのしゅう動に伴う変形や振動の増加によりトロリ線に発生する応力が大きくなります。そこで、集電性能の確認として、離線による悪影響が許容範囲内か、パンタグラフが架線金具等に衝突しないか、トロリ線がパンタグラフ舟体から外れないかを評価します。また、電車線強度の確認として、トロリ線応力が疲労限度以内かを評価します。

確認項目の定量的な評価には、運輸省令に定められている数値(マニュアルでは「基準値」と呼称)や、鉄道事業者の部内規程で定めている数値(マニュアルでは「目安値」と呼称)が用いられます。表1に示す電車線の確認項目の判定に普遍的な基準値や目安値はなく、表の評価方法等を満たす数値を状況に応じて設定することになります。例えば、トロリ線疲労限度の目安値として、発生ひずみ 500×10-6 がよく用いられていますが、これは硬銅トロリ線の疲労特性に基づいており、新材料のトロリ線を用いた場合にはその疲労特性に基づいた目安値を設定する必要があります。

マニュアルや目安値は固定的に扱うものではなく、今後の保線水準の向上や技術開発の進展に応じて適宜見直すべきものです。2001年には、新技術の導入や個別事情への柔軟な対応の推進等を背景に、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」が従前の仕様規定から性能規定として改訂され、数値等は強制力を持たない解釈基準として示されるようになりました。また、海外では近年、走行試験を最小限に抑えてシミュレーションによる認証を行う digital homologation の実現が議論されています。鉄道総研においても、各鉄道事業者が在来線・新幹線を問わず状況に合わせた柔軟かつ迅速な運転速度の設定ができるよう、従来の試験方法に留まることなく、シミュレーションの活用等を含め、時代に即した速度向上試験の在り方を提案していきたいと考えています。