電力ニュース

2021年8月号

通電電流によるトロリ線溶融摩耗体積の速度依存性について

パンタグラフの接触力、走行速度、集電電流などの条件によって、トロリ線の摩耗量だけでなく、摩耗するメカニズムも変化します。トロリ線が摩耗するメカニズムの1つとして、通電によって発生するジュール熱によりトロリ線が溶融する現象が存在し、鉄道総研では過去に極低速条件での実験で溶融痕を確認しています。本稿では、低速から高速条件まで実験を行い、溶融体積の速度依存性について確認しました。

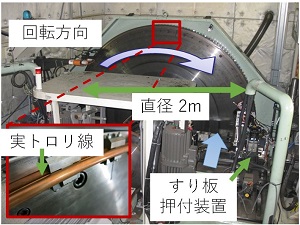

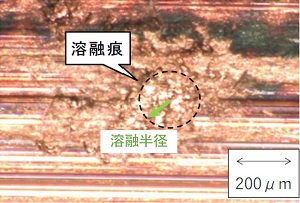

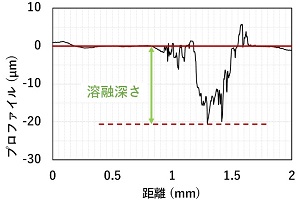

本実験は、鉄道総研保有の高速用集電材摩耗試験機(図1)を用いて行いました。材料は硬銅トロリ線と鉄系焼結合金すり板を用いました。通常、材料の摩耗特性確認のための実験では、同じ箇所を何万回もしゅう動させるため、溶融現象のみを捉えることは困難です。そこで本実験では、しゅう動時間は1分にも満たない短時間で行い、1回の溶融で発生する溶融痕を観察し、その体積を測定しました。実験後のトロリ線しゅう動面について、光学顕微鏡画像から溶融半径(図2)を、粗さ計の断面プロファイルから溶融深さ(図3)を測定し、これらの測定値から溶融体積を計算しました。

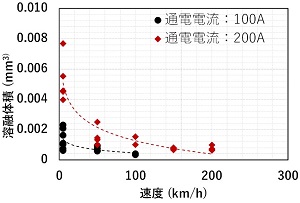

各通電電流について、しゅう動速度に対する溶融体積の測定結果を図4に示します。この図より、しゅう動速度が増加するにつれて溶融体積は減少することがわかりました。これは、しゅう動速度が増加するほど、接触点の接触時間が短くなるためだと考えられ、今回実験を行った速度域では、ジュール熱による温度上昇が非定常状態であったと推測されます。また、通電電流が増加すると溶融体積は増加しました。これは、電流の増加によって接点で発生するジュール熱が増加したためと考えられます。

今後は、ジュール熱による接点温度上昇の非定常解析モデルを構築し、溶融摩耗体積の定式化をすることで、将来的には摩耗量の予測を可能にする研究に取り組む予定です。

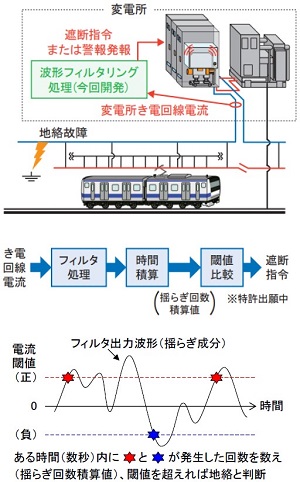

大電流のアークを伴う直流高抵抗地絡の検出手法

直流き電回路において、高抵抗地絡故障はその電流が通常の列車運行に比べて小さいため検出が難しく、長年の課題となっています。既存の対策の一例として、放電ギャップ装置を用いる手法があります。これは当初瀬戸大橋で実用化され、後に関西空港線にも同等のものが導入されているほか、地平区間でも低廉化した放電ギャップ装置が一部の車両基地などに導入されています。

この方式は実績があり信頼度も高く、変電所や電力指令はき電用故障選択継電器(50F)による保護を主とする従来通りの思想のままでよいのが利点です。一方で電車線路には、放電ギャップ装置、さらに地平区間では支持物間を結ぶ連係線(保護線)を新たに追加する必要があります。それらの初期導入コストや保全管理の課題のため、国内での導入はまだ限定的です。

このため、電車線路に追加部材を設けず変電所の計測のみで直流高抵抗地絡を検出する手法も以前から多数検討されていました。しかし、検出時間の長さ(数分以上)や不要動作の懸念などの課題があり、線区を問わず標準的に実用化されたものはまだありません。

そこでこのたび、1000A程度以上で大気中アーク放電を伴うものという限定はあるものの、変電所の計測のみで5秒程度で直流高抵抗地絡を検出する手法1)を新たに提案しました(図)。

本手法は、大気中アーク放電がそれ自身の熱による空気流動や電磁力によって不規則に揺らぐことで、アーク電圧が変動し、それによってき電回線電流も不規則に変動する、という現象に着目しています。ホールCTなどで計測したき電回線電流から、直流分、シリコン整流器の発生する整流リップル成分(50/60Hzの整数倍)、高い周波数のノイズ分を除去し、十数Hz~200Hz程度の低い周波数の揺らぎ成分を取り出し、その波形がある一定時間内(数秒間)の間に、電流閾値を正負交互に交差する回数を数えることで、大電流アークを伴う地絡の検出を行います。

本手法は、昭和20年代後半に鉄道電化協会(現:日本鉄道電気技術協会)に設置されていた「電鉄直流回路遮断研究委員会」2)での検討のなかで未成に終わった「電弧振動型選択遮断方式」を一部参考としたものです。当時できなかった、シリコン整流器が通常発生する整流リップル成分の選択的除去や、電流波形の交差の判定は、現在のディジタル信号処理技術では簡単に行えます。また、既存のき電用ホールCTの出力を流用可能とし、追加設備が少なくて済むようにしています。

なお、直流高抵抗地絡は本来頻発する故障ではないこと、き電電流の詳細波形を記録する変電所常設計測設備(1kHz以上のサンプリングで数秒以上)の導入事例も多くないこと、人工地絡通電試験は弱電設備等へ与える影響の懸念により困難なことから、現時点では実記録波形による本手法の検証事例は1事例だけです。もしそのようなき電電流の実記録波形を他にお持ちでしたら、ご一報いただけますと幸いです。

〔参考文献〕

- 森本大観、樋口靖展、赤木雅陽:「大電流のアークを伴う直流高抵抗地絡の検出手法」、鉄道総研報告、Vol. 34、No. 9、pp.41-46、2020.09

- 「電車線路事故電流選択遮断方式研究報告書概要(電鉄直流回路遮断研究委員会)」、電気鉄道、Vol.68、No.1、1954.01

可動すり板体を有するパンタグラフの接触力推定手法の検討

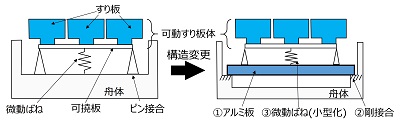

近年、速度向上に伴うトロリ線へのすり板の追随性向上のため、微動ばねと可撓板による追随機構を有するすり板体(以下、可動すり板体)が用いられることが多くなっています。可動すり板体は複数個に分割されたすり板が可撓板に固定されており、架線と接触する部分の等価質量が小さくなるため、固定式のすり板体と比較して架線への追随性能が向上しています。可動すり板体では、すり板体に作用する力を高精度に測定することが困難なため、固定式のすり板体で用いられている従来の接触力測定手法をそのまま適用することができません。そこで、すり板体に作用する力を測定可能な構造を検討し、力のつり合いから接触力を推定できる舟体構造を検討しました。

舟体の基本的な構造や空気力特性等に及ぼす影響を最小限とするため、構造変更は舟体内部の部材追加や形状変更のみにとどめることとしました。構造変更内容は、①アルミ板を追加、②アルミ板の両端は舟体と剛接合、③可撓板を支持する微動ばねは小型化(ばね定数の変更なし)の3点です(図1)。

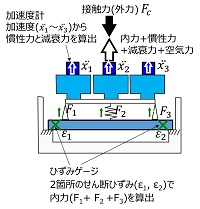

アルミ板の両端に貼り付けたひずみゲージからすり板体の内力を算出します。また、すり板に取り付けた加速度計から、慣性力と減衰力を算出します。なお、空気力は、走行速度から推定します。推定接触力は次のように算出します。

「推定接触力=内力+慣性力+減衰力+空気力」(図2)

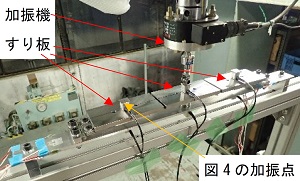

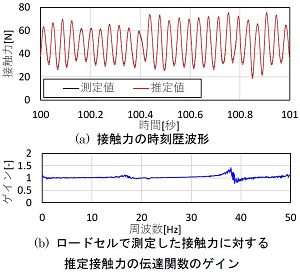

提案手法の妥当性検証のため、加振試験を定点(空気力=0)で実施しました(図3)。一例として図3の3枚のすり板のうち、左側のすり板の中央部を加振した場合の結果を図4に示します。加振試験の結果、接触力推定波形は実測値とほぼ一致することを確認しました。また,ゲインについては、舟体の固有振動の2次モード(38Hz付近)の近傍を除いて、ゲインが1に近い値となっており、30Hz以下では接触力を良好に推定できることを確認しました。

在来線用電車線柱の耐震設計に用いる固有周期補正乗率

鉄道で用いられる電車線柱(以下、電柱)の耐震設計では、一般に「電車線路設備耐震設計指針・同解説」1)(以下、耐震設計指針)に基づき、電柱の耐力が地震時に生じる電柱の地際モーメントを上回るように設定されます。この地際モーメントは、地盤種別などの条件に応じた加速度応答スペクトルと電柱の固有周期Tpを用いて推定される、地震時の電柱の応答加速度等によって算定されます。地震時の電柱の応答加速度は、固有周期Tpが大きく影響することから、この値を正確に把握することが重要です。そのためには、固有周期Tpに及ぼす様々な影響を考慮する必要があります。

耐震設計指針では、電線や架線金具などの「①添架物の質量による影響」と「②コンクリートのひび割れに伴う剛性低下の影響」を補正するための乗率がそれぞれ設定されています。ただし、これらの補正乗率は、新幹線用電柱の検討結果を基に定められているため、在来線用電柱に対しては適切でない可能性があります。そこで、在来線用電柱に適切な固有周期補正乗率について検討しました。

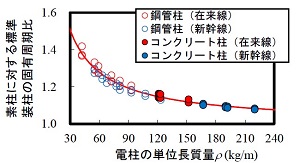

①添架物の質量が固有周期に与える影響について検討するため、添架物がない素柱と標準装柱の固有周期を算出し、それらを比較しました。その結果、図1に示すように、素柱に対する標準装柱の固有周期比は、電柱種別や装柱条件によらず、同一の曲線で近似できることを明らかにしました。

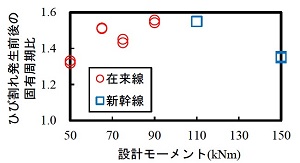

②コンクリートのひび割れに伴う剛性低下が固有周期に与える影響について検討するため、コンクリート電柱の曲げ耐力試験から得られた剛性低下率から、ひび割れ発生前後の固有周期比(ひび割れ発生後/ひび割れ発生前)を評価しました。その結果、図2に示すように、設計モーメントによらず同程度であることを明らかにしました。

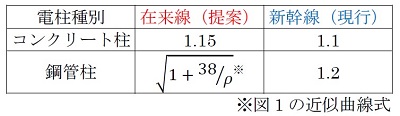

以上の結果を踏まえて、表1に示すように在来線用電柱における「①添架物の質量による影響」を考慮した固有周期補正乗率を提案しました。なお、「②コンクリートのひび割れに伴う剛性低下が固有周期に与える影響」を考慮した固有周期補正乗率は新幹線用電柱と同じとしました。提案した固有周期補正乗率を用いることで、より適切に在来線用電柱の耐震設計を行うことができます。

〔参考文献〕

- 鉄道総合技術研究所:電車線路設備耐震設計指針・同解説、鉄道技術推進センター、2013