電力ニュース

2022年9月号

集電系材料の通電電流と溶融金属橋絡の大きさの関係

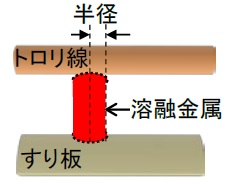

電気鉄道では,車両の屋根上にあるパンタグラフすり板をトロリ線に接触させて,車両に電力を供給していますが,接触の維持が困難になるとアーク放電が発生します。アーク放電の発生直前から直後の間を時系列的に見ると,すり板とトロリ線の開離が始まると同時に,両者の間に溶融金属が発生し,溶融金属の爆発およびアーク放電が発生します。集電系材料の損耗メカニズム解明やメンテナンスコストの削減を進めるうえで,当研究室ではこのような一連の現象に関するシミュレーションの開発を進めています。しかし,計算の初期条件として必要となる溶融金属の大きさなどが実験的に十分に明らかになっていない点に課題がありました。そこで,すり板とトロリ線を電極材料とした開離実験を行い,アーク放電発生直前の溶融金属橋絡の半径(図1)の測定を進めました。ここでは,陽極が銅を主成分としたトロリ線,陰極が在来線や新幹線で用いられるすり板4種類とした際の溶融金属橋絡の半径の測定結果を紹介します。

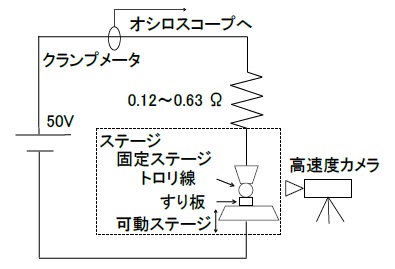

図2に実験に用いた回路図を示します。ステージは,トロリ線を固定する固定ステージと,すり板を任意の速度で上下に移動させることのできる可動ステージで構成されています。

実験では電極を閉じた状態で,直流電源から50Vの電圧を印加し,80~400A(抵抗値0.12~0.63Ω)の電流を流した状態で,すり板を鉛直下向きに0.1mm/sで移動させました。電極の開離にともない発生する溶融金属の橋絡を高速度カメラで撮影し,半径を高速度カメラの計測機能を用いて算出しました。

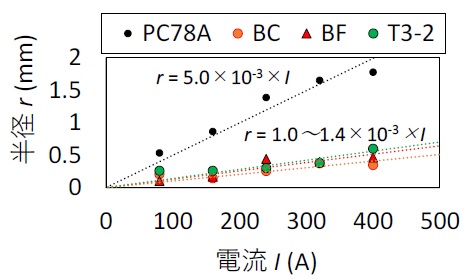

図3に通電電流と溶融金属の半径,および近似式を示します。なお,1プロットは3回の実験で得られた値を平均したものです。実験結果から,すり板の材質によらず半径は電流に比例することがわかります。一方,近似曲線の傾きは,カーボン系すり板5.0×10-3,金属系すり板1.0×10-3~1.4×10-3で,両者で大きく異なることが分かりました。なお、本実験において溶融金属の長さも測定していますが,すり板の材質による顕著な違いは見られませんでした。

本実験結果だけでは,すり板の違いと溶融金属の半径の大きさの違いや溶融金属を構成する物質を明らかにすることができませんが,耐アーク性に優れたカーボン系すり板において,損耗量に関係のある溶融金属が大きくなる現象は今後の集電系材料の損耗メカニズム解明に重要であると考えられます。

気象情報・地形情報を用いたがいし汚損度推定手法(その1:推定アルゴリズム)

少子高齢化やコロナ禍など、輸送人員の減少に直面し、安全性の維持・向上と共に、電気鉄道の電力設備においても低コスト化が求められています。そこで、これらを実現するための取り組みの一つとして、気象情報と地形情報を用いて、明かり区間の任意地点におけるがいし汚損度の経時変化を推定する手法を開発しました。本手法の活用により、がいし汚損の実情に合った耐汚損設計や保全を行うことが可能となります。

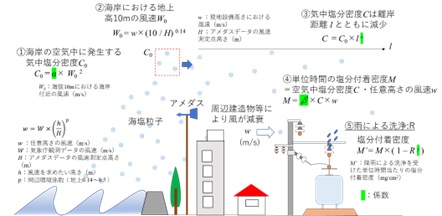

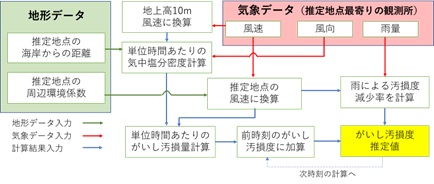

従来、個別に検討されている海塩粒子の発生、輸送、脱落のモデルなどから、図1のような海塩粒子の輸送モデルを構築しました。この輸送モデルを基に、実測時点の気象情報・地形情報と4つの係数(α,β,x,y)を用いてがいし汚損度推定アルゴリズム(図2)を提案しました。各係数は、これまで取得したがいし汚損度の実測値から同定しました。なお、入力する気象情報の風速および風向は、推定したい地点に最も近い気象観測点の直近1時間の平均値、雨量は直近1時間の累積値、地形情報は推定したい地点の16方位の離岸距離、および周辺環境係数です。

鉄道総研の勝木塩害実験所におけるがいし汚損度の実測値と、塩害実験所から直線距離で約10km離れた気象庁観測データ(鼠ヶ関)を用いて計算した推定値と実測値を図3に示します。同地点付近では冬に海から吹く風が強いため、それにより波しぶきや波の花が多く発生し、風で運ばれてがいし表面に付着することでがいしの汚損度が高くなることが経験から分かっていますが、推定結果も冬に汚損のピークを迎えており、傾向が一致することを確認しました。次号では、推定精度の検証結果と本手法の活用例をご紹介する予定です。

鉄道変電関係の国際規格の審議概況(き電システムの保護原則)

電気鉄道の変電設備など電気にかかわる国際規格の多くは、2000年代後半頃から2013年頃までにかけて国際電気標準会議(IEC)において、「迅速手続き」という審議制度を用いて、欧州電気標準化委員会(CENELEC)が定めた欧州規格(EN:European Norms)をベースとした内容で成立しました。ENはその名の通り欧州の技術背景をベースとしていますが、鉄道の長い歴史と地理的な事情の相違から、日欧で相違する事項も多くありますので、IEC規格の審議・策定プロセスにおいては、日本の事情が排除されないよう、鉄道国際規格センターを中心に関係各位と連携して技術的意見を提出しています。

さて、現在、変電関係で新規にENベースのIEC規格が何件か提案されています。その中からEN 50633「鉄道分野-地上設備-交流・直流き電システムの保護原則」を紹介します。

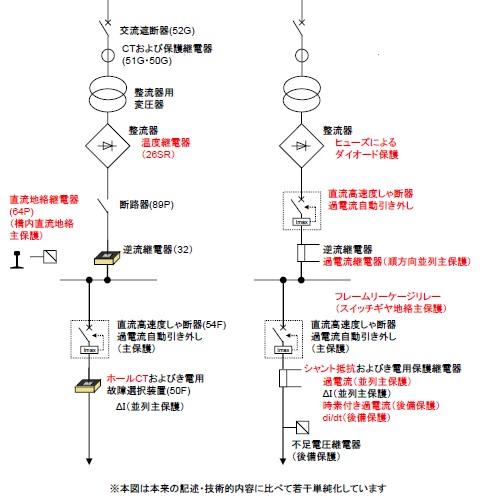

これは、平たく言えば「き電回路の保護継電システム構成のための保護協調の考え方」を規定する規格です。日本でいうと、変成器(変圧器、直流では整流器)やき電系の保護などに必要とされる、保護リレーの配置方法、必要なリレー要素と整定、保護連動などが、対応します。ただし、日本ではこの原則にあたる内容の策定は鉄技およびその解釈の範囲内で各鉄道事業者の考え方に任されており、ある程度の共通認識はあっても統一規格という形態にはなっておらず、事業者間でも細部の相違が多いのが実情です。

2020年度のTC 9総会で、EN 50633をベースに迅速手続きによるIEC規格IEC 63438の審議開始が決定されました。「保護」という大枠の目的は日欧で大きく違わないとはいえ、EN 50633に表れる実施形態とその技術背景は当然ながら欧州のき電システムのそれであるため、日本の変電所での実施形態と比較すると、一見似ているものの一対一対応ではないような概念(図1)や、相違が大きい概念も、多く混在しています。このため、日本で主流のき電システムの実施形態も読み取れる(日本の新幹線・在来線の実施形態がIEC規格から除外されない)ように、意見を提出しています。

※すでに成立したIEC規格のいくつかについて、バックナンバー記事もご覧いただけますと幸いです。

[参考文献]

- 地上用電力貯蔵装置の国際規格の概要(電力ニュース 2017年12月号)

- 電気的安全性に関する国際規格(電力ニュース 2014年4月号)

しゅう動摩擦が作用するパンタグラフの安定性に関する解析的検討

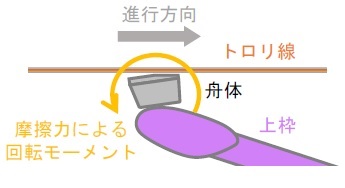

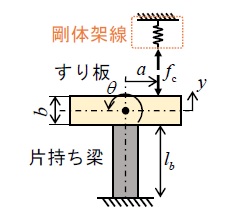

走行中のパンタグラフには、図1に示すような摩擦力による回転モーメントによって、すり板の進行方向側の一部の範囲のみでトロリ線に接触してしゅう動する片当たりが起こることがあります。このような不均一な接触圧力を有する部材をしゅう動させた場合にはディスクブレーキの鳴きのようにしゅう動部材の並進・回転運動の連成による不安定振動が発生する可能性があります。そこで、すり板の片当たりを表現できるすり板およびその支持部の力学モデルを構築し、その安定性に関する解析的検討を行いました。

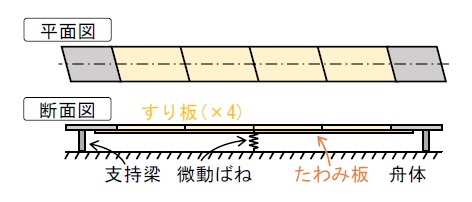

新幹線の低速走行区間におけるトロリ線の摩耗率が開業時から多いことが報告されています。よって本研究では、しゅう動摩擦による不安定振動がこの現象の一因であると推察し、低速走行時のシングルアームパンタグラフを検討対象としました。また、不安定振動の現象把握を容易にするため、今回は剛体架線を走行する場合を対象に力学モデルを構築しました。構築したすり板と支持構造(図2)の力学モデルを図3に示します。図3のモデルでは、すり板のレール方向中心からaだけずらした位置に接触力を作用させることで、片当たりによる接触圧力の偏りや接触面積の低下等を表現しています。この力学モデルに対し、固有値解析という線形解析に基づいた安定判別方法を適用しました。その結果、剛体架線を走行する場合には、すり板の等価質量に対する等価慣性モーメントの比を大きくする、すり板の厚み(図3中のb)または支持梁の軸長(図3中のlb)を小さくする等により安定性を向上できることが分かりました。

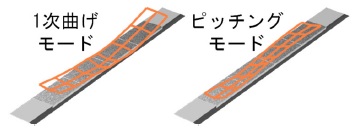

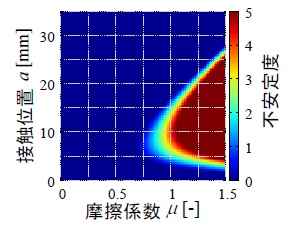

次に、実機すり板の安定性を数値的に評価するにあたり、解析モデルの各種パラメータを実機パンタグラフから同定しました。同定した実機パンタグラフの振動モードを図4に示します。図4に示すような鉛直方向の1次曲げモードと、レール方向のピッチングモードの連成を考慮して、解析モデルの安定性を計算した結果を図5に示します。図5では摩擦係数と架線との接触位置を変化させた場合の安定性を示しており、零が安定、零より大きい場合は不安定であることを表現しています。また、不安定度が大きいほど、不安定な状態を表しており、図5では暖色の部分に相当します。図5より、接触位置や摩擦係数によっては、パンタグラフに不安定な挙動が生じうることがわかります。今後は、カテナリ架線に対しての解析的検討ならびにモデルの高度化に取り組みます。

【ワンポイント講座】電車線流れ

電車線の引留区間の両側に自動張力調整装置(以降、単に張力調整装置)が設置されている場合、各種の条件により電車線全体が線路方向に移動することがあります。この現象を電車線流れと呼びます。電車線流れが過大になると、張力調整装置の可動限界に達して電車線の温度変化に伴う伸縮(温度伸縮)を吸収しきれなくなる可能性や、電車線の構造が崩れて集電性能が悪化し、トロリ線の局部摩耗を発生させる等の原因となる可能性があります。

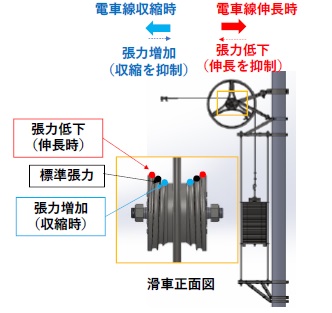

電車線流れを防ぐため、現行の張力調整装置には電車線の温度伸縮に応じて張力を変動させる機能がついています(図1)。しかし、曲率の大きい曲線箇所や線路方向への高さ勾配が大きい線路条件等においては電車線流れが大きくなるおそれがあります。この場合、電車線の片側を固定端にし、もう一方を張力調整装置による引留めとする片引き調整とすることや、引留区間の中間に電車線の移動を抑制する流止装置(図2)を設置することで対策します。なお、現状では電車線流れの発生箇所を正確に予測することが難しく、電車線流れが発生した後に流止装置を設置することもあるようです。

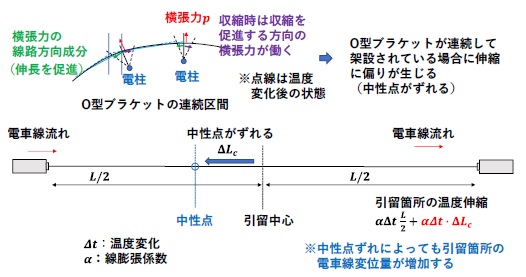

一般的に電車線流れの要因は①滑車式バランサの重錘重量の不均衡(重量差)②線路勾配(線路勾配、線路曲線の連続部)③可動ブラケットの種類(O形が連続して架設されている場合)④気象条件(風向、風圧)等と言われています(2)。しかし、③については電車線全体が片側に移動するという本来の意味の電車線流れではなく、中性点(電車線の温度伸縮の中心)が引留中心からずれる影響であることがわかってきました。この場合も必要な調整距離が設計上の値を超えてしまう可能性があるので注意が必要となります(図3)。

鉄道総研では電車線をモデル化した電車線伸縮シミュレーションや実験により、電車線流れ現象を解明するための取り組みを行っています(3)。今後は各種要因の影響による電車線変位量と張力調整装置の可動限界の関係から、流止装置を設置する必要のある電車線条件の目安を明らかにしていきたいと考えています。

[参考文献]

- 八千代工機株式会社、http://www.yachiyokoki.co.jp/product/line_hardware/index.html

- 日本鉄道電気技術協会、電車線〔Ⅱ〕、pp99~106、2008

- 佐藤宏紀他3名、電車線の流れおよび中性点の移動に対する検討、交通・電気鉄道/リニアドライブ合同研究会、pp41~46、2022