施設研究ニュース

2020年2月号

駅火災時の避難安全性検証支援システム

1.はじめに

駅の火災時における避難安全性は,一般的に建築基準法の仕様規定(避難口までの距離の制限など)を適用することで担保されています.しかしながら,列車の発着に合わせて多くの利用者が移動・滞留する駅では,法律で定められた最低限のレベルではなく,設備・運用の両面からより安全な空間を目指す必要性があると考えられます.また,駅の空間構成や利用者数は駅ごとに異なることから,有事の際に駅構内がどのような状態になるのかを個別に把握し,その駅にあったハード・ソフトの対応策を事前に検討する必要がります.本報告では,駅火災時の避難安全性を検証するために開発した支援システムについて紹介します.

2.避難安全性検証支援システムの概要

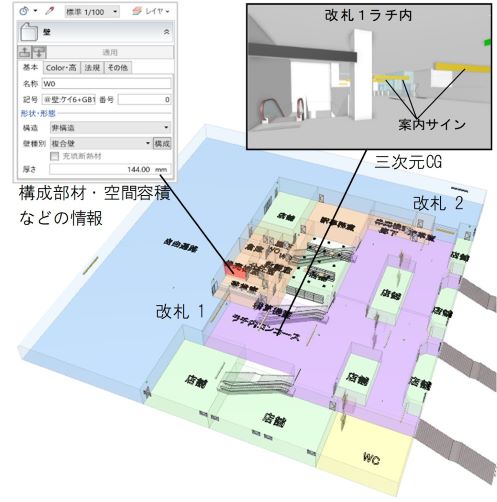

本システムは,駅構内での火災発生時の煙の拡散状況と,駅構内の旅客が改札から出るまでの避難時間を比較することで,駅の避難安全性を検証するシステムです.煙の拡散や避難時間等を計算するための駅の空間モデルについては,昨今建設の分野で利用が進んでいるBIM(Building Information Modeling:図1)を入力データとして利用することで,火災の規模を設定するための可燃物量や煙が充満する各部屋(空間)の容積の情報などを自動で設定でき,使用者(検証者)の作業負担を軽減する仕組みになっています.

避難時間を算出するために必要となる火災時の駅構内利用者数についても,従来は解析対象となる駅の旅客流動調査による実測値や,一般建築で用いられている値を参考値としていましたが,本システムでは駅の空間構成や規模の異なる5駅での流動調査結果を基に提案した避難者数の算定式1)を利用しており,これを用いることで駅の特徴を考慮した避難時間の算出が可能となっています.

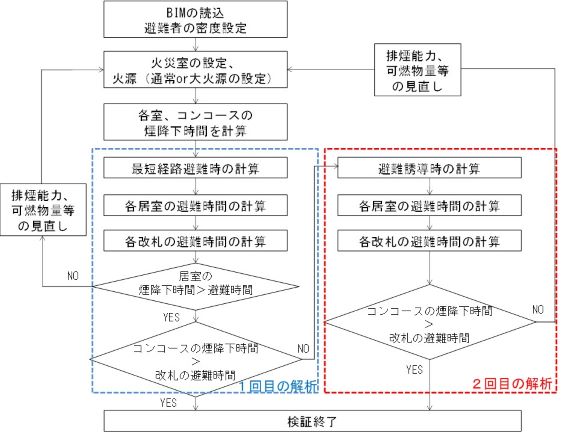

本システムの解析フローを図2に示します.本システムで扱う火災は,火災が発生したと想定する部屋(火災室)の可燃物量による場合と,地下駅の火災対策基準で示されているガソリン4リットル(発煙量300㎥/分)による場合のいずれかを選択することができます.火災室における煙の降下時間を計算し,その時間内に火災室内の旅客が避難完了(煙降下時間>避難時間)している場合,火災室に隣接した空間への煙の流入と隣接空間内の旅客の避難時間を,火災室と同様に隣接空間の煙降下時間と比較することで安全性の検証をしています.図2は,火災室の隣接空間が改札(最終避難場所)のあるコンコースの場合の解析フローであり,改札にたどり着くまでに複数の空間がある場合は,空間毎に同様の比較を繰り返し実行します.

火災室内の火災に対して避難が完了していない(煙降下時間<避難時間)場合には,火災室の排煙能力を上げる,もしくは,可燃物量を減らすなどの対策が必要となります.一方で,コンコース部分については,一般的に広い空間を有し,複数の避難経路を持ち合わせている場合が多いことから,旅客を避難誘導することで避難完了時間を短縮できる可能性があります.そこで,コンコース部分で避難が完了していない場合には,2回目の解析として,各改札の能力(改札通路数など)に合わせた避難者数の分配(誘導)を行った場合の計算が参考として実行されます.

3.システムでの検証事例

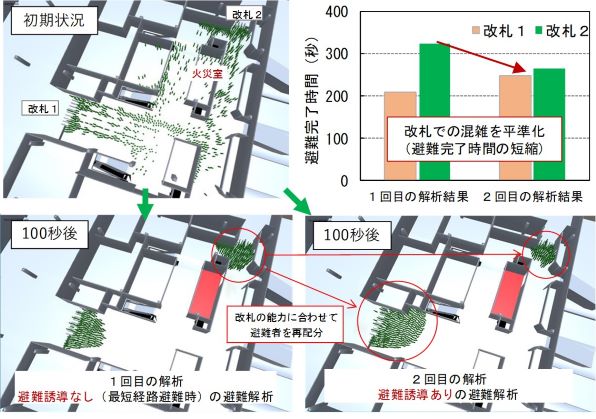

本システムでの解析の様子を図3に示します.1回目の計算では,旅客が改札まで最短経路で避難する場合の解析が行われるため,図3の事例では,規模の小さい改札2に避難者が集中しており,結果として避難完了時間が長くなっています.2回目の解析では,1回目の解析結果を基に,各改札の混雑状況(滞留時間)から,どのエリアの人がどの改札を利用すればよいかのエリア分けが示されます.これにより,1回目で改札2を利用していたエリアの旅客の一部を改札1に避難誘導した場合の状況が計算され,本事例では,改札1と改札2の避難完了時間が短縮され,避難誘導の効果があることがわかります.

図3では,コンコース中央付近の店舗(部屋)で火災が発生した場合の例を示していますが,本システムでは,BIMで設定されたすべての居室について火災が発生した場合の解析を実行する仕組みになっており,火災室(火源)ごとに避難の成否が判別できるようになっています.

4.おわりに

本システムでは,異常時の中でも避難の緊急性が高いと考えられる火災を対象としましたが,鉄道においては,イベント時や常時の列車遅延・計画運休など,様々な場面で大人数の移動を伴う誘導が必要になります.今後は,これらの比較的発生頻度が高い事象に対する旅客案内・誘導時の状況判断ツールとして,本ツールを改良していく予定です.

参考文献

1) 石突光隆,山本昌和:火災発生時における駅構内の避難安全性検証システムの提案,鉄道総研報告,vol.33,No.9,pp.41-46,2019.

執筆者:構造物技術研究部 建築研究室 石突光隆

担当者:構造物技術研究部 建築研究室 山本昌和

融雪災害危険度評価アルゴリズムの提案

1.はじめに

豪雪地帯においては,融雪水を主な誘因とする斜面災害(以下,融雪災害)が発生し,列車の運転に影響が生じた事例が報告されています(図1).融雪水は積雪の融解によって発生し,降雨と同様に地盤へ浸透する水の供給源となりますが,その量を雨量計で計測することはできません.このため,通常の降雨災害の危険性予知に主眼を置いた降水量に基づく既往の運転規制では,融雪災害の危険性を随時判断することが困難な場合があります.そこで本研究では融雪量の解析値を用いた融雪期斜面災害危険度評価アルゴリズムの開発を行い,過去に鉄道で発生した融雪災害の捕捉性を検証しました.

2.融雪災害危険度の評価指標

融雪災害の危険度を評価する上では,地盤中の水分挙動の高まりを予測する事が重要になります.本研究では土中水分挙動と関連性が高いとされるタンクモデルに降水量と融雪量を反映させた値(以下,実効融雪量と呼ぶ)を危険度評価指標として採用します.実効融雪量の評価式を式(1)に示します.

Rc(t)= r (t)+exp(-λ・Δt)・Rc(t-1) ・・・ (1)

r(t):降水量+融雪量(mm/hour),

λ:Ln(2)/T, Δt:単位時間(hour),

T:半減期 (hour), t:経過時間 (hour),

Rc(t):t時間後の実効融雪量 (mm)

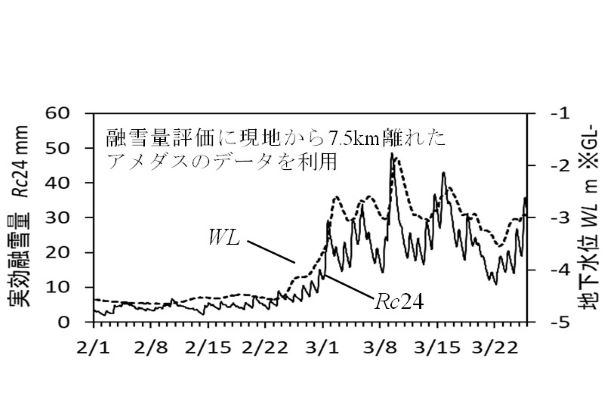

本研究における融雪災害危険度評価では,この実効融雪量が一定の閾値を超過した場合に,土中水分の高まりによって災害の危険性が高まったと判断します.また実効融雪量に反映させる融雪量の評価には熱収支法1)による解析値を採用します.採用した熱収支法は,気温,降水量,風速,日照時間の気象データに基づいて積雪表面で生じる融雪量を時間単位の分解能で解析するものです.気象庁のアメダスのデータを用いて融雪量を解析するため,融雪災害危険度評価の運用コストを引き下げることができます.なお,実効融雪量のパラメータである半減期Tには,これまでの筆者らの検討に基づいて24時間を採用しています.ここで,融雪災害の履歴のある片切片盛の切土天端で融雪期に観測した地下水位WLと実効融雪量Rc24(半減期24時間)の挙動の例を図2に示します.このように,融雪期の後期には地下水位の上昇が確認され,地下水位WLと実効融雪量Rc24の間には連動性が確認されます.

3.融雪災害危険度評価アルゴリズム

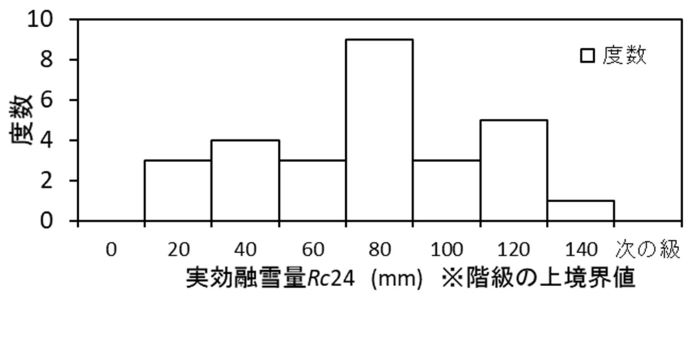

次に危険度を判断する閾値の設定手法の概要について説明します.本手法では当該地域が過去に経験した実効融雪量Rc24と積雪深Hsの関係に基づいて閾値を定める点に特徴があります.ここで過去の融雪災害の分析結果として,災害発生時の実効融雪量Rc24の度数分布を図3に示します.最頻値の階級は「60<Rc≦80」ですが,比較的小さい実効融雪量Rc24の条件で災害が発生するケースも散見され,これは積雪深Hsの大きい融雪期初期において顕著です.この原因として積雪による荷重増や排水路の閉塞等の影響が考えられます.そこで積雪深Hsに応じて実効融雪量Rc24の閾値を低減させることとしました.

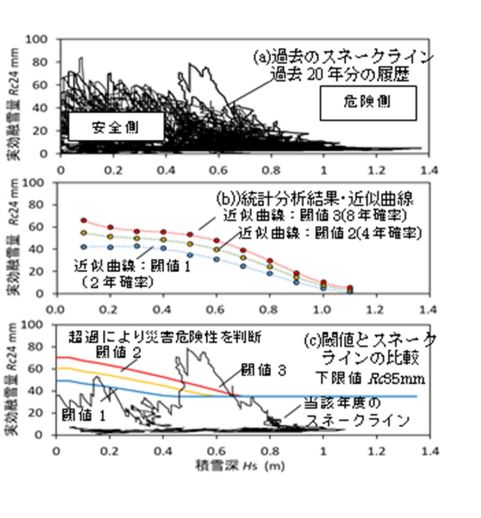

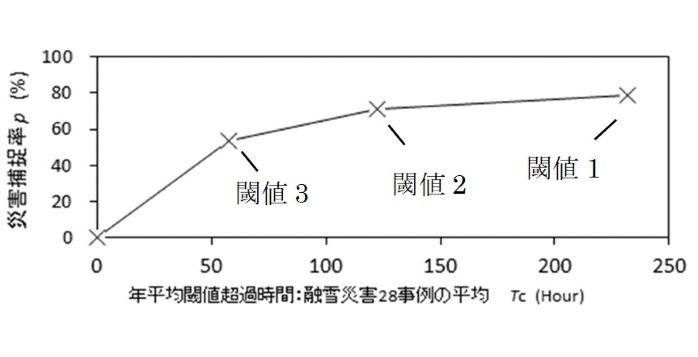

図4(a)には,実効融雪量Rc24と積雪深Hsの組み合わせによって示されるスネークライン(過去20年分)を重ね合わせて表した例を示します.積雪深Hsが高い環境では過去に経験した実効融雪量Rc24 は低くなる傾向があります.基本的な融雪災害危険度評価の閾値の概念として,スネークラインの履歴が少ない空白領域の側を危険側,多くの経験履歴がある領域の側を安全側と判断します.この積雪深Hs毎に経験した実効融雪量Rc24 の最大値をガンベル分布に基づいて極値統計解析を行い,積雪深Hs毎に実効融雪量Rc24の再現期間(2年,4年,8年)を整理した結果を図4(b)に示します.同じ再現期間のグループのプロットに基づいて近似曲線が得られます.当該年度の実効融雪量Rc24と積雪深Hsによるスネークラインが,各確率年の近似曲線から定めた閾値を超過した場合に危険領域に至ったと判断します(図4(c)).ここで,過去の鉄道で発生した融雪災害28事例を分析し,得られた災害捕捉率p(全件数に対する本手法で捕捉できた災害件数の割合)と年平均閾値超過時間Tc(融雪災害28事例における災害発生前過去20年間の平均値)の関係を図5に示します.低い閾値であるほど災害捕捉率pは向上しますが,その分,閾値を超過して警戒が発令される時間が長くなります.実務においては,許容される閾値超過時間のレベルと災害捕捉率の関係から,具体的な警戒発令の閾値を設定します.

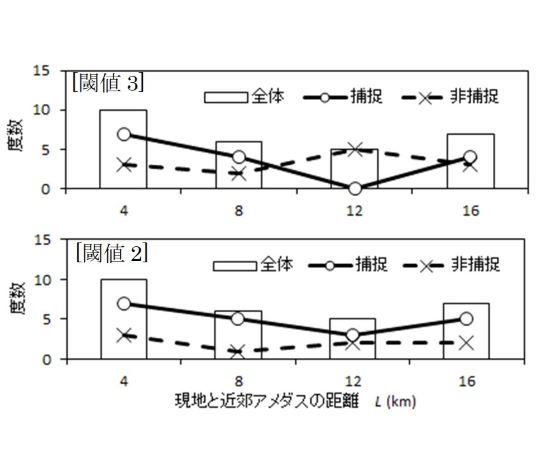

次に,本手法による過去の融雪災害の捕捉件数と,融雪量解析に用いたアメダスの観測所と現地斜面までの離隔距離の関係を整理した結果を図6に示します.なお,図6(上)には閾値3(再現期間8年)による災害捕捉件数と非捕捉件数およびその合計件数を,図6(下)には閾値2(再現期間4年)による結果を示します.全体的にアメダス離隔距離Lが近い条件では,災害非捕捉件数に対して災害捕捉件数が多くなります.閾値2と閾値3のケースを比較した場合,低い閾値2のケースの方がアメダス離隔距離Lの遠い条件における災害捕捉件数が増える傾向があります.本手法による災害の見逃しをさらに抑制するためには,空間補正などによる融雪量解析値のさらなる高精度化が有効になると考えられます.

4.まとめ

融雪量解析値を用いた融雪期斜面災害危険度評価アルゴリズムの開発を行いました.同アルゴリズムを,融雪災害危険度判定システムに実装することで,融雪災害の警戒情報を得ることができます.

参考文献

1) 粟原靖ら:融雪水の積雪底面流出量の推定方法,鉄道総研報告,11月号, 2013.

執筆者:防災技術研究部 地盤防災研究室 高柳剛

担当者:防災技術研究部 気象防災研究室 佐藤亮太

融雪災害危険度判定システムの開発

1.はじめに

積雪地域では,春先の雪解け水が地面に浸透することで斜面が崩壊することがあります.このような斜面崩壊は,降雨が観測されない晴天日であっても,気温上昇などにともなう融雪量の増加によって発生しうる現象です.したがって,このような災害に対する安全を担保するためには,主たる発生誘因である融雪量を精度よく推定して斜面の安定性を評価することが大切です.そこで,融雪量を指標として春先の斜面安定性を評価する手法を開発しました.今回は,インターネットを介して評価結果を閲覧可能な融雪災害危険度判定システムについて紹介します.融雪災害の危険度評価手法の詳細につきましては,同施設研究ニュース『融雪災害危険度評価アルゴリズムの提案』を参照して下さい.

2.システムの概要

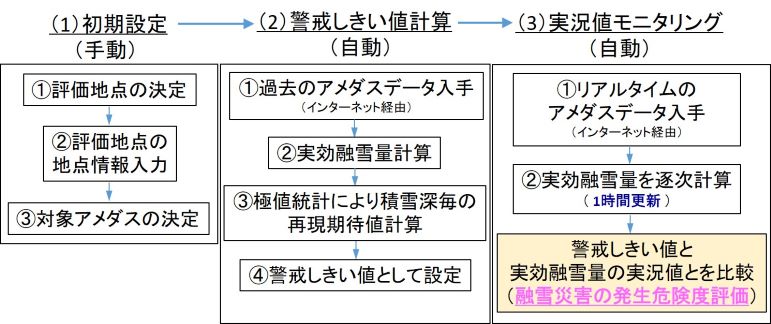

融雪災害危険度評価システムでは図1に示すフローに沿って災害の危険度を判定します.本システムでは,(1)初期設定で任意の評価地点の情報を入力し,(2)警戒しきい値計算で評価地点ごとに警戒しきい値を計算し,(3)実況値モニタリングで警戒しきい値とリアルタイムデータとの比較を行い,融雪災害の危険度を評価します.以下に各ステップの概要を示します.

(1) 初期設定

初期設定で入力する項目を表1に示します.評価したい地点(複数可)の緯度経度や標高を入力します.評価地点の位置に応じて,アメダスが自動的に選択されます.以上の初期設定をすることで,(2)と(3)のステップは自動で計算・表示します.

(2) 警戒しきい値計算

まず,初期設定で選択したアメダスから,過去の気象4要素(気温,降水量,風速,日照時間)および積雪深の1時間毎の観測値をダウンロードします(20冬期分).次に,アメダス地点と評価地点と地形情報(2地点間の距離や比高)を用いて,アメダスデータから評価地点の気象データを推定します.この気象データを用いて,1時間毎の実効融雪量を求めます.

各冬期における1時間毎の積雪深と実効融雪量との関係を用いて,積雪深0.1m毎に再現期間2年,再現期間4年,再現期間8年の再現期待値を算出します.積雪深毎に得られた再現期待値に対してそれぞれ回帰曲線を求め,これらを警戒しきい値として設定します(再現期間が長いほど,高いレベルの警戒が必要な融雪量であることを意味します).

(3) 実況値モニタリング

まず,初期設定で選択したアメダスからリアルタイムのアメダスデータを入手します.リアルタイムの気象データについても,警戒しきい値計算と同様に,アメダスダスデータから評価地点の気象データを推定し,得られた気象データから実効融雪量(実況値)を計算します.なお,実効融雪量は1時間毎に更新されます.(2)で計算した警戒しきい値と実効融雪量の実況値とを比較することで,融雪災害の危険度を確認します.

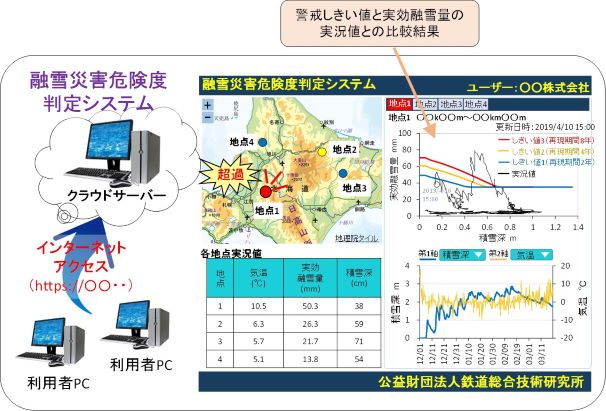

3.システムの活用方法

利用者が指定のURLにアクセスすることで,随時更新される解析結果を閲覧することができます(図2).実効融雪量の実況値が警戒しきい値を超過した場合に発生危険度が高いと判断できます.本システムを活用することで,融雪災害の危険度が高まっている時期を利用者が自ら確認することができ,警備出動などの要否判断を支援するシステムとして活用できると考えられます.

執筆者:防災技術研究部 気象防災研究室 佐藤亮太

担当者:防災技術研究部 地盤防災研究室 高柳剛

狭あいな支承部の地震後点検を効率化する変位センサーの開発

1.はじめに

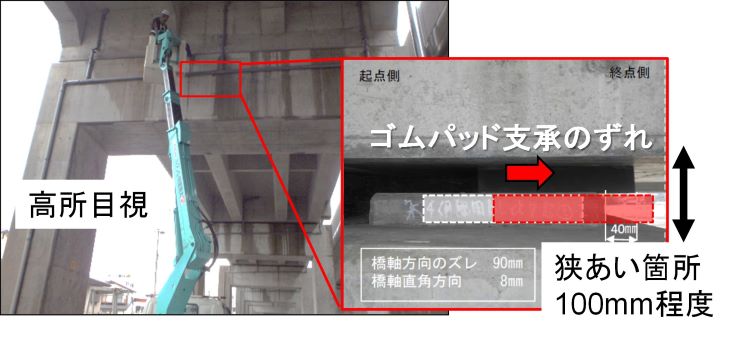

比較的大きな地震が発生した場合,目視点検等により設備に異常がないことを確認する必要がありますが,支承部のような高所・狭あい箇所の点検(図1)には,一般に高所作業車を用いた目視等が必要となり,多大な労力や時間が必要となります.そこで,こうした狭あいな支承部にあらかじめセンサーを設置し,地震後に支承部の変状を検知することで,地震後の損傷把握や点検実施の要否等の判断に資する情報を地震後すみやかに提供するシステムを開発しています.本稿ではその概要を紹介します.

2.損傷検知の対象とする支承部とシステムの要求性能

開発するシステムは支承部の目視点検を補助するものであることから,目視で把握できる損傷,すなわち破壊やずれなどの永久変位を生じる変状を変位センサーで直接測定することを目的とします.測定対象は,2016年熊本地震等の過去の地震被害をもとに,目視検査が困難な高所・狭あい箇所にあり,かつ数量が多い支承部として,調整桁の支承部などに用いられるゴムパッド支承としました(図1).

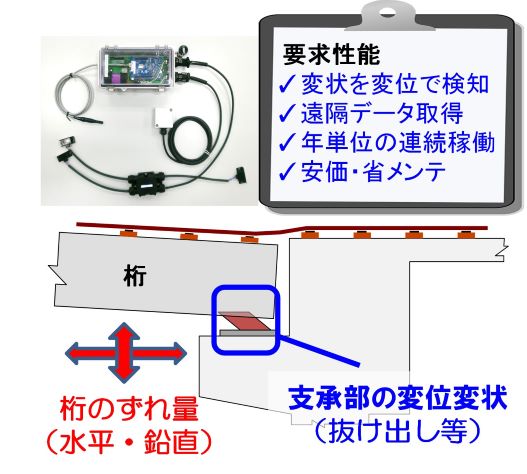

監視する支承部の変状は,列車走行性に影響を及ぼす可能性があり,かつ既往地震で被害事例の多い,ゴムパッドのずれ変状,および地震後の水平桁ずれと沈下を対象とし,支承部および桁の変位を計測します(図2).また,高所作業車等の大がかりな目視点検を不要とするため,地上や遠隔地からのデータ取得を可能とし,かつ設置後に数年単位で連続稼働が可能な,安価かつ省メンテナンスなシステムの実現を開発目標としました.

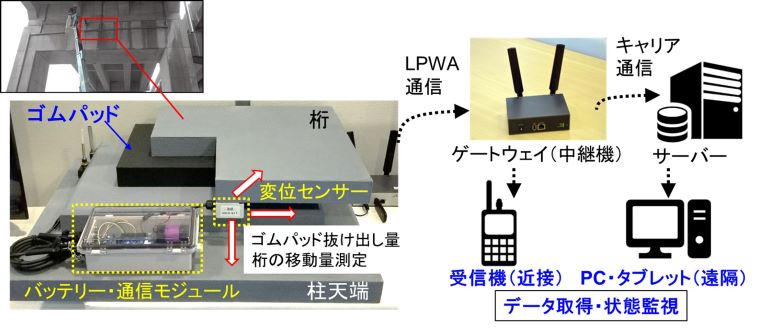

3.開発した変位センサーの概要

図3に開発した変位センサーシステムを示します.本システムは,ゴムパッド支承の抜け出しや桁の残留変位など,水平・鉛直方向の3成分変位を赤外線センサーにより非接触で検知できます.変位測定範囲は,センサーのヘッドから水平に40~150mmの範囲,鉛直に40~70mmとし,測定分解能は水平1mm,鉛直0.3mmを確保しました.これは,変位制限標準における鉛直たわみの制限値の超過を検知できる精度です.また,測定については,先述のように抜け出しや残留変位などの永久変位を対象としていることから,リアルタイムの波形情報は必ずしも必要ではないため,一定時間間隔でのインターバル測定を基本としました.インターバル間隔は,数秒~1日単位で可変とすることができます.

測定した変位データは数100m範囲をカバーするゲートウエイにLPWA(Low Power Wide Area)ネットワークを介して集積され,ゲートウエイからインターネット上のネットワークサーバーに測定結果を転送することで,遠隔地からPC等で容易に情報が収集できます.さらに,地震時にインターネット環境が途絶したとしても,ゲートウエイを持参することで線路巡回時に近接位置からセンサーのデータを直接受信することも可能です.これら変位センサーおよび通信モジュールは組み込みの一次電池で駆動させます.電池寿命は,インターバル測定としたこと,およびLPWAを採用したことで,設置後5年以上(理論値)連続測定が可能となり,これにより省メンテナンスなシステムを実現します.

開発したシステムを,鉄道総研構内の試験線の鋼桁支承部に設置し,長期耐久試験を行っていますが,1年以上安定してデータを取得できることを確認しています.また,大型振動台を用いた加振試験を行い,変位センサーおよび制御装置が1.5G程度の大加速度を繰り返し受けた後も故障することなくデータを測定できることを確認しています.今後は,実際の鉄道路線での試験施工を予定しています.

4.まとめ

開発した変位センサーシステムにより,地震後の支承部の変状を迅速に把握することが可能であり,早期点検や運行再開判断の際に参考となる情報を提供できると考えています.本システムを設置する箇所としては,高所・狭あい箇所のほか,路線内で相対的に地震被害が生じる可能性がある弱点箇所などが考えられます.こうした優先的にモニタリングすべき箇所の選定については,鉄道総研で開発した,路線全線の地震被害推定が可能な鉄道地震災害シミュレータ等が活用できます1).さらに,地震前から支承部に常設する特性を生かして,例えば可動支承の可動不良の調査や桁の温度伸縮の長期観測など,地震時以外の支承部の挙動・変状監視にも応用が可能です.なお,本研究開発は株式会社ミライトとの共同研究により実施しています.

参考文献

1)鉄道地震災害シミュレータによる路線全線の地震ストレステスト,施設研究ニュース2019年11月号.

執筆者:鉄道地震工学研究センター 地震応答制御研究室 豊岡亮洋

担当者:鉄道地震工学研究センター 地震応答制御研究室 小野寺周

構造物技術研究部 鋼・複合構造 吉田善記

発行者:楠田 将之 【(公財) 鉄道総合技術研究所 施設研究ニュース編集委員会 委員長】

編集者:増田 雄輔 【(公財) 鉄道総合技術研究所 軌道技術研究部 鋼・複合構造】