施設研究ニュース

2020年6月号

非接触空中超音波によるレール破断検知手法の検討

1.はじめに

無線式列車制御システムの導入への試みが鉄道事業者で進んでいる中,どのような手法でレールの破断を検知するかが課題です.現状では,レールに信号電流を流す軌道回路によって,レール破断を検知することが可能ですが,無線式列車制御システムの導入した場合,これに代わる検知手法が必要となります.車両がレール破断箇所を走行した場合に,レールの破断を即座に検知する手法を確立することを目標に,車両への搭載を想定した超音波センサーでレールの破断を検知可能か基礎検討を行いました.

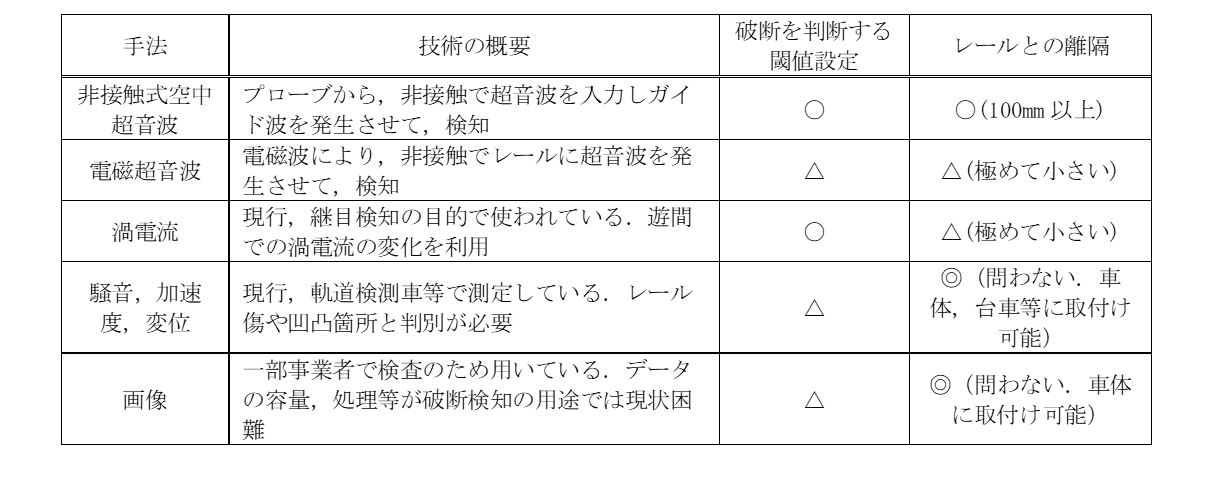

2.レールの破断検知への適用が期待される技術

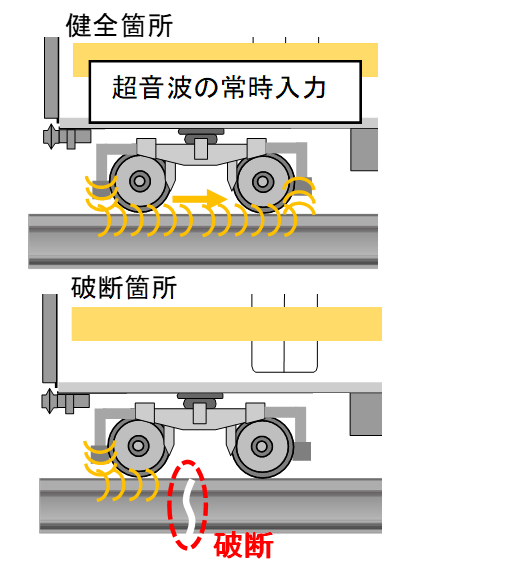

軌道回路を利用せずにレール破断を検知するには,大きく分けて車上方式および地上方式の2つが考えられますが,地上で破断を検知するには,設備導入のためのコストが多くかかることが想定されます.そこで,車上からのレールの破断検知が期待できる技術を表1のようにまとめました.車上方式の技術課題は,①破断を判断する閾値の設定,②レールとの離隔の制御,③測定データから継目を除外する手法等です.検討の結果,センサーとレール間の離隔を確保できる非接触式空中超音波に着目し,超音波をガイド波としてレール長手方向に入力しレールの破断があれば超音波が遮断される原理を利用して,レールの破断検知に適用可能か検討することとしました.本手法の適応のイメージを図1に示します.

3.非接触空中超音波探傷法をレール破断検知に適用するための基礎試験

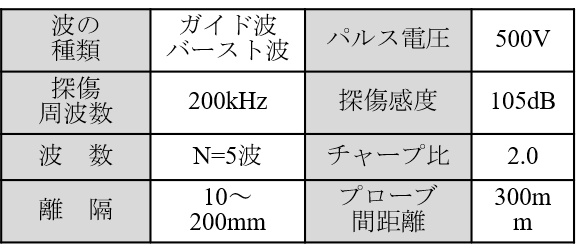

非接触空中超音波探傷法は,空気を経由し対象物に入力されるために,低感度という不利な点があります.例えば,空気から鋼への往復透過率は3.7×10-5であり,直接接触の1万分の1程度です.また,市販の超音波探傷器では感度不足であるため,一般的な超音波探傷で用いられるパルス波より強力なバースト波を送受信できる高出力,高感度のパルサーレシーバー(超音波送受信機)と外付けプリアンプの使用が必須です.本研究で使用した非接触空中超音波探傷装置は,制御用パソコン,パルサーレシーバー,外部プリアンプおよびエアープローブ(以下,「探触子」と記す)で構成されており,パソコンを除く機器はジャパン・プローブ㈱製です.なお,探触子は送受信側とも公称周波数200kHzでプローブの寸法は25×25mmを選択しました.表2に本研究で適用した試験のパラメータを示します.これらは,大きな利得を得ることを目的に事前検討で選定したものです.

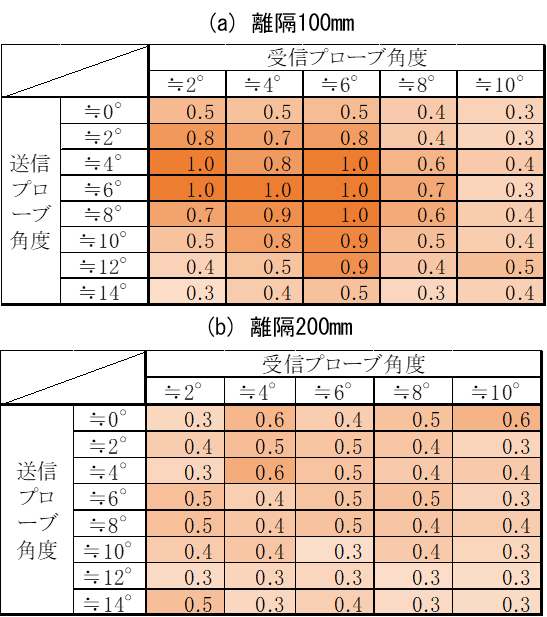

(1)超音波の利得に及ぼすパラメータの影響

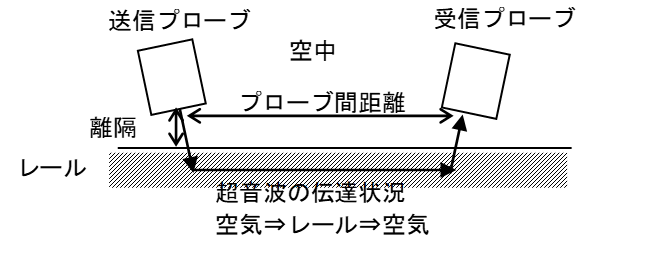

音響インピーダンスが空気とレールで大きく異なるため,空気からレールに入射した際に得られる利得は入射角に大きく影響を受けます.またプローブとレールの離隔の大きさによっても利得が減衰することが考えられます.そこで,角度および離隔をパラメータとして,レールに超音波を透過した際の利得を測定しました.図2に試験概況および表3に試験結果を示します.ここでは,最大利得が得られた「離隔100mmおよび送受信角度6°」での利得を基に他の試験条件における利得を正規化しました.結果より送受信角度が6°から外れるにつれ利得が減少することがわかります.離隔200mmの場合は,100mmの結果と比較すると利得がより小さくなります.ただし,在来線の車両限界である75mm以上の離隔は確保できると考えられます.また,大きな利得が得られる角度も制限されることがわかりました.

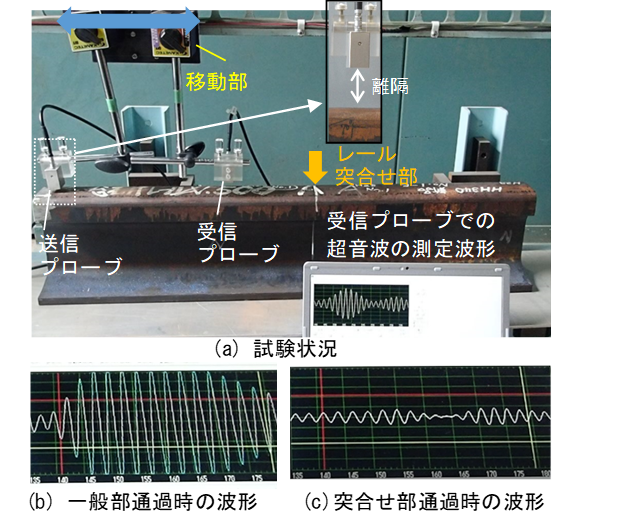

(2)室内での移動試験

非接触式空中超音波のレール破断検知への適用可能性を評価するための室内試験を実施しました.表2に示す試験条件の基,破断部を想定し,図3のようにレール端部を突合せた箇所を挟んで超音波の送受信プローブを移動(速度0.1km/h,モーター駆動)させ,超音波の送受信を行いました.その結果,突合せ部では超音波が遮断されることを確認しました.また,突合せ部で,レール端部同士が接触していても同様に超音波は遮断されました.これにより現行の軌道回路ではレールが破断して端部同士が接触していた場合は電気信号が流れ,検知しないことが想定されますが,本システムではその条件でも検知可能である可能性が示唆されました.

4.まとめ

非接触空中超音波センサーを用いた基礎試験を実施し,レール破断を検知できる可能性が示唆されました.現在,モータカーに本システムを設置し所内試験線で走行試験を行い,その有効性を検討中です.

執筆者:軌道技術研究部 レールメンテナンス研究室 細田 充

常時微動計測による新たな固有振動数同定手法の実橋脚への適用性

1.はじめに

これまで鉄道総研では,橋脚天端一か所の常時微動計測により橋脚の固有振動数の変化を捉えて洗掘発生時の橋脚基礎の健全度を評価する手法(以下,従来手法という)を検討してきました.しかし,外部の擾乱が卓越する橋脚では固有振動数の同定が困難であり,従来手法には汎用性の点で課題がありました.そこで本研究では,橋脚天端両端部に設置した二か所の微動計測結果を用いて,この課題を解決する新たな固有振動数同定手法(以下,提案手法という)を開発しました1)2).本稿では,提案手法を実橋脚に適用し,同手法の実用性について検証した内容について報告します.

2.提案手法の概要2)

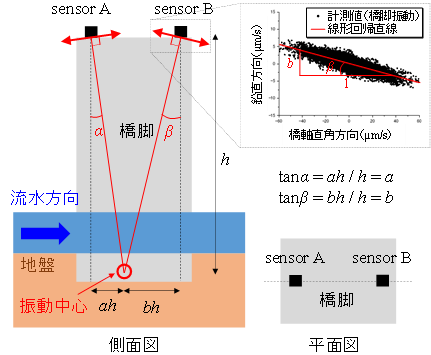

洗堀による河床低下時の橋脚振動はロッキング振動が卓越すると仮定し,橋脚天端に設置した2台のセンサから橋脚の振動中心を算出して橋脚直下の地盤振動を推定します(図1).その推定地盤振動と実測した橋脚振動との伝達関数(計測値)を算出し,粘性減衰を有する1自由度系振動モデルに地盤から強制振動を与えた際の伝達関数の理論解をフィッティングさせ,その決定係数などから固有振動数を同定します.

3.検証結果

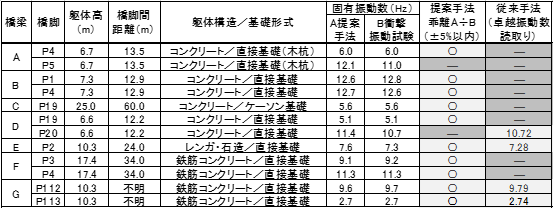

表1に,提案手法を適用した7橋りょう全12橋脚を示します.基礎形式は一部木杭を併用した直接基礎です.図2に対象橋脚の一例を示します.

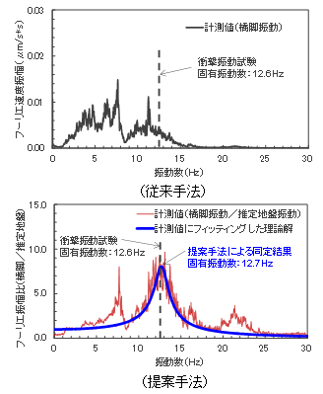

図3は,実橋脚の常時微動計測結果に対し,従来手法と提案手法をそれぞれ適用した結果の例です.従来手法では同定困難である一方,提案手法では衝撃振動試験による固有振動数とほぼ同値が同定できていることが分かります.

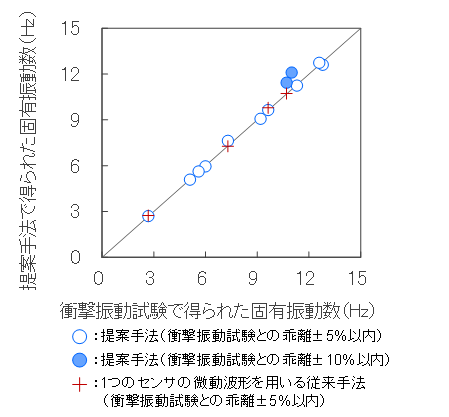

図4に実橋脚12基に提案手法を適用した結果と衝撃振動試験結果との関係を示します.ここでは,衝撃振動試験で得られた固有振動数に対し,提案手法で得られた固有振動数の乖離が±5%以内のとき提案手法が適用可能と評価しました.これは,鉄道構造物等維持管理標準・同解説(構造物編 基礎構造物・抗土圧構造物)に記載されている健全度評価に際しての固有振動数の判定区分が15%毎に区切られており,衝撃振動試験に対する提案手法の固有振動数の乖離が±5%以内であれば判定可能な同定精度を有すると判断したためです.図中には従来手法の適用結果も併せて示しますが,従来手法では4橋脚しか固有振動数を判定できなかったのに対し,提案手法を適用することにより10橋脚の固有振動数を同定できました.橋脚別の適用可否については表1に合わせて示します.

4.おわりに

提案手法では従来手法よりも6基多い合計10基の橋脚において固有振動数の同定が可能であり,同手法により常時微動計測による固有振動数評価の適用性が大幅に向上できることを確認しました.本手法では固有振動数を自動的に同定することができ,計測者の判断が不要です.

一方で,提案手法は理論的な前提条件から地盤振動が入力振動となって橋脚が振動する場合に適用可能と考えられ,桁や付帯構造物の振動が入力振動となる場合には提案手法でも判定は困難となります.また,地盤振動を入力振動となる場合でも,ロッキング振動が生じないような著しく強固な基礎を有する場合も判定が困難となります.今後も適用事例を蓄積し,より詳細な適用範囲について検討を行う予定です.

参考文献

1) 欅ら:橋脚の両端部で計測した微動に着目した固有振動数同定手法,鉄道工学シンポジウム論文集,Vol.20,pp.61-68,2016.

2)欅ら:橋脚天端両端部の微動計測による橋脚基礎地盤の洗掘に対する健全性評価手法,地盤工学ジャーナル,Vol. 13,No. 4,pp.319-327

執筆者:防災技術研究部 地盤防災研究室 渡邉諭

岩石の劣化現象に関する基礎検討

1.はじめに

落石,岩盤斜面の崩壊といった変状発生の予測手法構築のためには,風化による岩盤の劣化とその時間依存性の解明が不可欠です.しかし,風化は長期的に進行するものであり,自然状態における風化の影響を経時的に計測するのは困難です.

そこで,実験可能なタイムスケールにおいて物性値の変化を調べるために,岩石の強制風化試験を実施し,サイクル数と物性値変化の関係を明らかにしました.

2.切土崩壊事例の分析

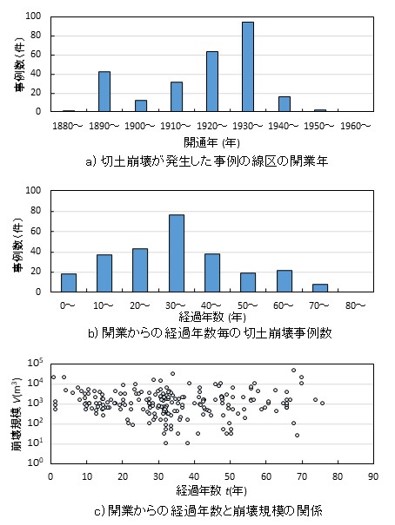

鉄道建設時に切土した場合,自然斜面を掘削することにより,新鮮な岩盤が現れます.切土後,その新鮮な岩盤が経年と共に風化し,やがて,岩盤斜面が崩壊する場合があると考えられます.そこで,路線開業から崩壊が発生するまでの経年を整理しました.ここで,分析対象は,1941~1968年の国鉄の災害記録の内,「切取崩壊」とされている261件の事例としています.このように,古い事例を対象としたのは,1970年代以降は防災投資が盛んに実施され,その影響が大きくなることから,1970年以前を対象とすることで,切土から崩壊発生までの経年について,より実態に合ったデータが得られると考えたためです.

図1に,切土崩壊事例の分析結果を示します.図1 a)から,開業した線路延長の絶対数の影響を大きく受けますが,1920~1930年代に開業した線区での事例が多いことが確認できます.また,図1 b)から,開業後まもなく切土崩壊が発生した事例もありますが,30年以上経過して発生している事例も多くあり,その要因の一つとして長期にわたって徐々に進行する風化の影響が考えられます.なお,図1 c)から,開業からの経過年数と崩壊規模の間には明瞭な関係性はなく,開業から何十年も経過して非常に大きな崩壊に至る事例も多くあることが確認できます.

3.岩石の強制風化試験

来待砂岩を用いた乾湿繰返し,乾湿凍結融解繰返しによる強制風化試験により,岩石の劣化メカニズムおよび経年と岩石劣化程度の関係について検討しました.

来待砂岩は不連続面の少ない均質・塊状の新第三紀中新世に堆積した凝灰質砂岩であり,供試体毎のばらつきが少ないと考えられることから,本試験に採用しています.一軸圧縮強さは40MPa程度であり風化されやすい性質を有します.本試験では,来待砂岩のブロックから直径50mm×高さ100mmの円柱形供試体を作製し,試験に用いました.

図2に乾湿繰返し,乾湿凍結融解繰返しのサイクル数と供試体の超音波伝播速度VPの関係を示します.1つのプロットは,3供試体の試験の平均値としています.10サイクルの試験,および40サイクルの試験を実施しており,それぞれ異なる岩石ブロックを使用しています.乾燥は110℃で24時間の炉乾燥,湿潤は,10サイクルについては24時間,40サイクルについては96時間の浸水,凍結融解は「JIS A 1148 コンクリートの凍結融解試験方法(A法)」により実施しています.これより,乾湿繰返し,乾湿凍結融解繰返しのサイクルとともにP波速度が減少していることが確認できます.10サイクルと40サイクルとでは,使用した岩石ブロックおよび浸水時間は異なるものの,その影響は見られません.乾湿繰返しと乾湿凍結融解繰返しとでは,10サイクルまでは大きな違いが見られませんでしたが,20サイクル以降については,凍結融解によりP波速度がより大きく低下していることが確認できます.また,サイクル数NとVPの関係は対数関数で良く近似できています.なお,既往の研究では,例えば根岸1)は,一軸圧縮強さquとVPの関係について,指数関数の回帰式を提案しています.こういった換算式を用いることで,一軸圧縮強さの劣化曲線を作製することも可能です.

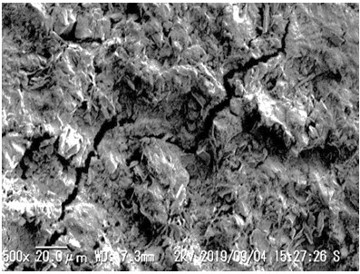

図3に乾湿凍結融解10サイクル完了後の来待砂岩供試体を切断し,断面をSEM(走査電子顕微鏡)により観察し撮影した画像を示します.これより,砂岩の粒界に微細なクラックが伸長していることが確認できます.風化によりこのような微細なクラックが伸長することが岩石の劣化のメカニズムと考えられます.

4.おわりに

現在,岩石の劣化について基礎的な検討を進めています.今後,来待砂岩以外の岩石についても劣化曲線を求め,汎用性のある劣化モデルの構築に努めていく予定です.また,岩盤の経年劣化についての基礎的な知見が蓄積されれば,現地での調査・試験の結果に基づき,風化度を判定し,検査の指標とする等,検査の効率化や精度向上に活用できるものと考えております.

参考文献

1) 根岸ら:岩石の強度に関する基礎的研究-特に弾性波速度と圧縮,引張,せん断強度と超音波伝搬速度の関係について-,北海道開発局土木試験所月報,No.249,pp.1–10,1974.

執筆者:防災技術研究部 地質研究室 嶋本敬介

担当者:防災技術研究部 地質研究室 河村祥一,川越健

発行者:楠田 将之 【(公財) 鉄道総合技術研究所 施設研究ニュース編集委員会 委員長】

編集者:成田 顕次 【(公財) 鉄道総合技術研究所 鉄道力学研究部 構造力学】