施設研究ニュース

2024年11月号

無螺締板ばね式レール締結方法の開発

1.はじめに

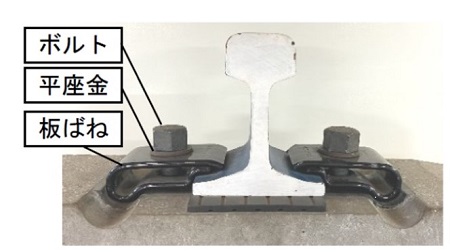

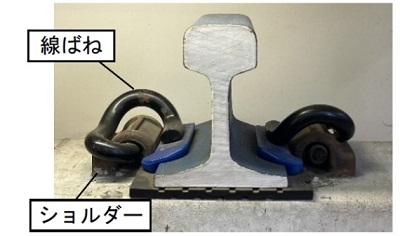

国内で開発されたレール締結装置(以下,「締結装置」)では,図1に示すように,ボルトで板ばねを締め付けることでレールを固定する螺締式が一般的に採用されています.螺締式締結装置は,列車からの衝撃荷重などによりボルトが緩み,締結力が低下する懸念があります.このため,定期的にボルトの緩みを検査し,必要に応じて締め直しを行う必要があります.一方で,図2に示すように,線ばねをまくらぎ内蔵のショルダーに挿入してレールを固定する無螺締式締結装置があります.無螺締式締結装置は,ボルトを使用せず,その締め直しの労力が不要となるため,近年多くの鉄道事業者で採用されています.しかしながら,国内ですでに多数敷設されている螺締式締結装置を無螺締式締結装置に置き換えるためには,既設まくらぎの交換が必要となります.

そこで本研究では,螺締式用の既設まくらぎに適用可能で,かつボルトの締め直しが不要となる締結装置を開発しました.本締結装置は,国内で使用実績の高い板ばねを採用したものであることから,無螺締板ばね式締結装置と呼ぶこととします.

2.無螺締板ばね式締結装置の概要

(1)締結装置

図3に開発した無螺締板ばね式締結装置を示します.構成部材は,板ばね,締結座金,ボルトの3点であり,従来の5N形締結装置(図1)の板ばね,平座金,ボルトを置き換えたものとなります.板ばねは,ボルトを固定後に設置できるように,円孔部を5N形締結装置の板ばねよりも拡大しています.ボルトは,埋込栓の孔径よりも太径のフランジ部を設け,ボルトの首下からまくらぎ上面までの距離が一定となるようにしています.

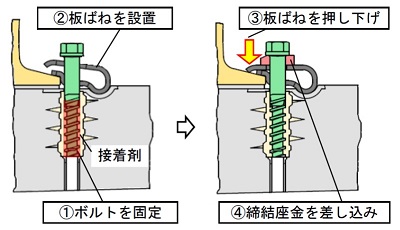

(2)組立方法

無螺締板ばね式締結装置の組立方法は,以下の手順(図4)になります.

① ねじ部にエポキシ樹脂系接着剤を塗布したボルトを,既設まくらぎの埋込栓に所定の深さまで入れます.

② 固定したボルトの上から,板ばねを設置します.

③ 上ばねを押し下げて,ボルトの首下に隙間を作ります.

④ 隙間に締結座金を差し込み,押し下げた力を開放します.

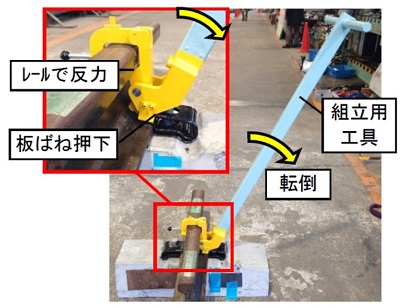

(3)組立用工具

上記の組立方法を実現するために,図5に示す組立用工具を開発しました.本工具では,レールを反力として,てこの原理で板ばねを押し下げる機構となっています.

3.性能評価試験

(1)疲労破壊に関する安全性の照査

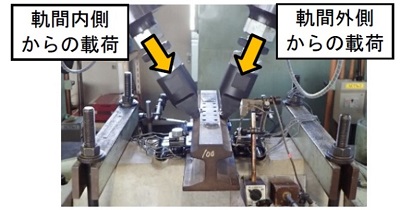

無螺締板ばね式締結装置に対して2方向載荷試験を行い,鉄道構造物等設計標準・軌道構造に準拠して,疲労破壊に関する安全性を照査しました.本試験では,在来線の曲線半径800m以上の適用区分に相当する設計荷重を軌間内外から交互に載荷しました(図6).結果として,レール左右変位は,設計限界値以内であり,板ばねの発生応力は,耐久限度線図の限度線内に収まっていることを確認しました.また,100万回の繰り返し載荷後に締結装置の構成部材に異状は認められず,締結座金の移動や脱落,ボルトの緩みは生じませんでした.このため,無螺締板ばね式締結装置は,疲労破壊に関する安全性を満足することを確認しました.

(2)ふく進抵抗力の確認

締結装置の機能の一つであるふく進抵抗力を測定する試験を行いました(図7).結果として,無螺締板ばね式締結装置のふく進抵抗力はレール1本あたり13kN/mであり,道床縦抵抗力の標準値6~10kN/mを上回り,バラスト軌道で必要な値を確保していることを確認しました.

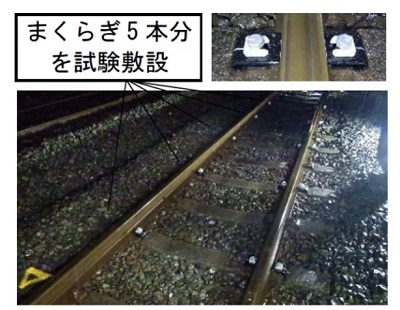

4.営業線への試験敷設と今後について

実際の敷設環境下での性能を確認するため,営業線への試験敷設を行いました(図8).敷設箇所は在来線の直線区間で,敷設数はまくらぎ5本分としています.今後は,試験敷設後の締結状態を調査し,調査結果や鉄道事業者からの要望に基づき,必要に応じて改良のうえ,実用化を目指します.

執筆者:軌道技術研究部 軌道構造研究室 玉川新悟

担当者:軌道技術研究部 レールメンテナンス研究室 弟子丸将

実物大実験によるシールドトンネル継手部の解析手法

1.はじめに

はり-ばねモデルを用いたシールドトンネルの構造解析において,セグメント継手部は回転ばねとしてモデル化されます.その設定には,実物大継手曲げ試験を活用する方法がありますが,セグメント継手部の回転挙動は構造諸元や地盤等の様々な条件の影響を受けるため,継手曲げ試験の一部を代替する数値解析技術が求められています.そこで本研究では,継手の部材降伏レベルの回転挙動に着目した実物大継手曲げ実験とその再現解析を行い,継手部の解析手法に関する検討を行いました

2.実物大継手曲げ実験

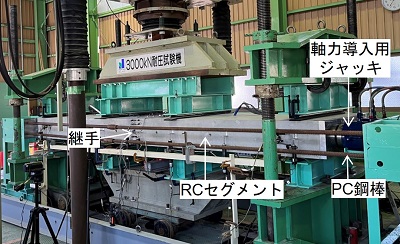

本研究では,外径7 m程度の単線シールドトンネルを想定して仕様を決定した実物大RCセグメント模型の2ピースを組立て,4点曲げ載荷実験を実施しました(図1).本実験は,同じ継手(2組,軸方向挿入型,アンカー筋D19×2本)を用いて,アンカー筋の付着に差異(Case1:約8割,Case2:約4割)を設定した2ケースの載荷実験を実施しました.セグメント模型1ピースは,高さ300 mm×幅1000 mm×長さ2200 mmとし,載荷スパンは4000 mm,等曲げ区間は1200 mmとしました.

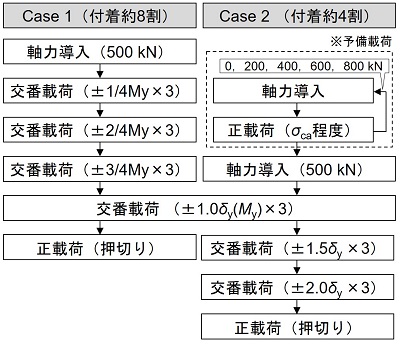

本実験の載荷手順を図2に示します.既往の単線シールドトンネルの構造諸元や地盤条件をもとに設定した軸力500 kNを導入した状態で,鉛直下向き・上向きの交番載荷を行いました(以降,それぞれ正載荷・負載荷と示します).載荷荷重は,継手部の部材降伏に相当する荷重(以下,Myと示します)としています.なお,Myの前後は各ケースで異なる着目点を設定したため,載荷方法が異なっています.

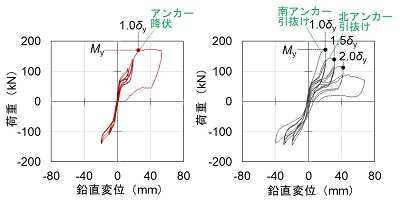

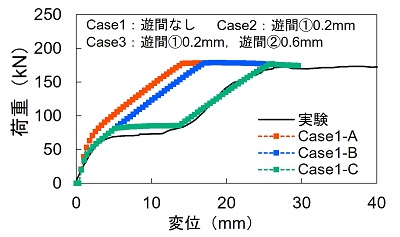

本実験の交番載荷および正載荷(押切り)における載荷-変位の関係を図3に示します.本稿では,Case1はアンカー筋が降伏した点,Case2は勾配が急変した点をMy相当荷重と扱うこととしました.Case 1では,安全上の理由から載荷を終了していますが,My相当荷重時の変位(1.0δy)の2倍相当まで,急激な荷重の低下は生じない結果となりました.また,Case 2では,My相当荷重時以降の載荷において,継手のアンカー筋の引抜けが生じ,荷重の低下が生じる結果を示しました.これらの結果およびその他の計測結果1)から,セグメント継手部の全体挙動を表現する上で,継手アンカー筋の降伏や引抜き等の局所的な挙動を考慮する重要性が示唆されました.

3.実物大継手曲げ実験の有限要素解析

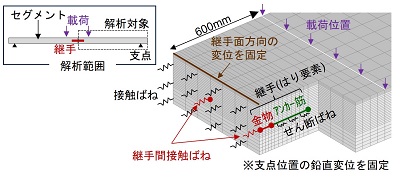

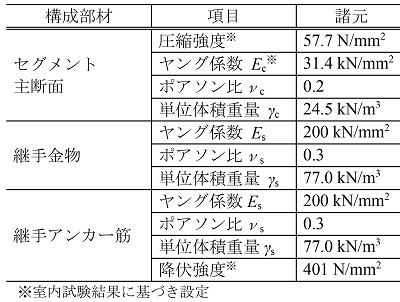

本章では,局所的な挙動を考慮した解析手法について検討するために実施した継手曲げ実験Case1の再現解析の結果について示します.モデルの概略を図4に,物性値を表1に示します.コンクリートはソリッド要素,セグメント継手は金物とアンカー筋それぞれをはり要素でモデル化しました.解析対象はセグメント1ピースとし,継手面には対称境界条件を設定しました.継手金物は弾性,アンカー筋は弾塑性とし,降伏後は弾性係数を初期の1/1000として計算しました.

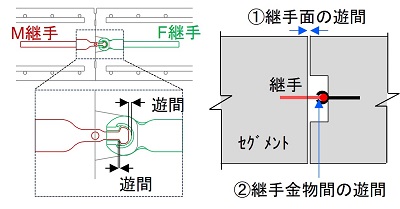

継手のアンカー筋とコンクリート間には,すべり方向に機能するせん断ばねを設置し,ばね剛性はアンカー筋の引抜き試験により設定しました.また,セグメント間の継手面には,接触ばねが引張となる場合にばね剛性を0とする非線形の接触ばねを設置し,セグメントの接触挙動をモデル化しました.さらに,本検討で使用した継手は,M継手をF継手に挿入嵌合する機構のため,金物間に組立て余裕が設定されていることから,組立て時に図5のような遊間が生じることが想定されます.これらが継手部の挙動に与える影響については,継手面の遊間は継手面の接触ばねで,継手金物間の遊間はせん断ばねでモデル化しました.

解析ケースは3ケースとし,図5の遊間の影響を検討しました.再現解析は,自重と軸力を与えた後に変位増分を与えるステップ解析とし,交番載荷後に実施した押切り載荷を対象としました.

解析により算出した荷重-変位を図6に示します.すべての解析ケースにおいて,最大荷重および最大荷重後の挙動は実験と概ね同様の傾向を示しました.継手アンカー筋の降伏や組立て余裕による遊間等を考慮することにより,再現性が向上することを確認しました.

4.おわりに

継手の部材降伏レベルの回転挙動に着目した実物大継手曲げ実験とその再現解析を実施した結果,継手アンカー筋の降伏や組立て余裕による遊間等の局所的な挙動を考慮することにより,セグメント継手部の全体挙動の再現性が向上することが分かりました.今後は,構造解析法の高度化を目的に,セグメント本体やリング継手も含めたシールドトンネル全体系の評価に取り組む予定です.

【参考文献】

1) 木下果穂,牛田貴士,中山卓人,野城一栄,細田暁:セグメント継手部挙動の影響因子に着目した実物大実験と三次元有限要素解析,土木学会論文集,Vol.80,No.10,24-00137,2024.

執筆者:構造物技術研究部 トンネル研究室 木下果穂

担当者:構造物技術研究部 トンネル研究室 牛田貴士,野城一栄

積雪性状を把握するための積雪断面観測

1.はじめに

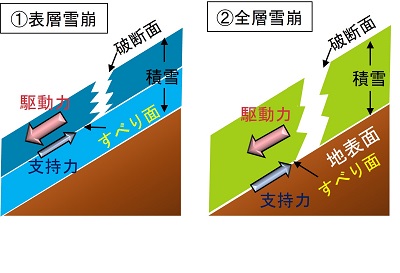

積雪地域では,積雪期に雪崩などの斜面災害が発生する危険性があります.雪崩は,積雪層内をすべり面とする『表層雪崩』と(図1 ①),積雪底面をすべり面とする『全層雪崩』(図1 ②)に分類できます.いずれも,滑動しようとする力(駆動力)がそれを妨げようとする力(支持力)を上回ったときに発生します1).雪崩の発生に影響するのは,表層雪崩では積雪層の間における駆動力と支持力との関係であり,全層雪崩では積雪底面と地表面との関係です.特に支持力に関しては,積雪の密度や含水率といった積雪性状の影響を大きく受けることから,雪崩の危険度を評価する上で,積雪性状を把握することが重要です.本稿では,積雪性状を把握する最も一般的かつ重要な観測方法である積雪断面観測について紹介します.

2.積雪断面観測の方法と使用機器

積雪は,降雪のたびにできる層が積み重なって形成されており,降雪時だけでなく,降り積もった後も気温や風,日射などの気象条件や,水の浸透などの影響により絶えずその量や性状が変化します.ここでは積雪断面観測の方法や用いる様々な機器を紹介します.

積雪断面観測は,積雪を掘り起し,鉛直方向の断面に対して実施します(図2).積雪断面に対して,スタッフを立てて,積雪全層の積雪深,各積雪層の厚さを読み取り,積雪層を構成している雪質(表1)と雪の粒径を観察します.次に,図3に示す機器類を用いて,積雪表層から積雪底面までの雪温,密度,含水率,硬度を一定の間隔(10cm等)で測定します.例えば,雪温は,積雪の乾湿判別に用います.0℃未満の雪温を示す時は乾雪(含水率0%),0℃を示す時は湿雪と判別します(含水率≧0%).湿雪では,含水率計を用いて含水率の測定をおこないます.含水率に加えて,密度や硬度は積雪の支持力に影響するため,これらの性状は雪崩発生の要因を知る上でも重要な要素です.神室式スノーサンプラーは,積雪の上面から鉛直方向に積雪に差し込んで,積雪表層から積雪底面までの全層をサンプリングして雪の重さを測定することで,積雪全層の平均密度や相当水量(積雪が融けた際の水分量)を測定して,積雪の駆動力を推定することに役立ちます.

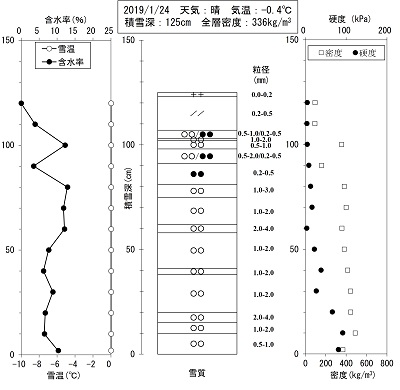

一例として積雪断面観測結果を図4に示します.このように積雪の層構造のグラフを表記することにより観測時の積雪性状および層構造を把握することができます.例えば,積雪深が80cmより下の積雪はすべてざらめ雪で密度が高く重い雪質であり,10%前後の含水率であることが読み取れます.さらに20cmまでは硬度の値が小さいため,支持力が弱いことが想定されます.

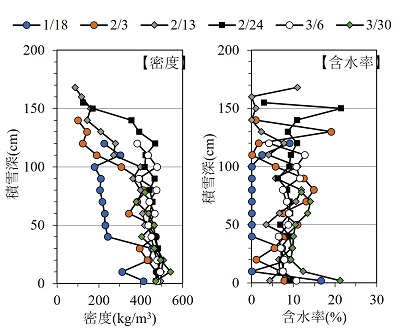

3.積雪性状の時間変化

積雪断面観測を定期的に実施することで積雪性状の時間変化を調べることができます.図5にある冬期の1/18~3/30までの密度と含水率の観測結果を例として示します.観測当初は,積雪深40~100cm までは,密度250kg/㎥未満,含水率0%の層でした. 2/3以降の密度は,それらの層の含水率の増加や積雪の増加による圧密(積雪自体の重さで降雪がなくても徐々に縮む現象)で密度が高くなります.また,表層は気温等の外気の影響で融雪するため,含水率が高くなりやすい傾向にありますが,2/3以降は表層よりも下の層でも含水率が高くなっていることがわかります.このような断面観測により,雪崩の発生に影響を及ぼす積雪性状の時間変化を把握することができます.

4.おわりに

積雪性状を把握するための積雪断面観測について紹介しました.このような断面観測データを基に気象条件から積雪性状を推定するモデルを開発し,雪崩の危険度を評価する研究を実施しています

参考文献

1)日本雪氷学会北海道支部編(1991)『雪氷調査法』pp.47, 北海道大学図書刊行会

執筆者:防災技術研究部 気象防災研究室 高橋大介

担当者:防災技術研究部 気象防災研究室 佐藤亮太, 辻滉樹

発行者:後藤 恵一 【(公財) 鉄道総合技術研究所 施設研究ニュース編集委員会 委員長】

編集者:西脇 博也 【(公財) 鉄道総合技術研究所 防災技術研究部 地盤防災研究室 研究員】