施設研究ニュース

2025年11月号

実物大載荷試験による鉄道盛土復旧工の軌道沈下抑制効果の検証

1.はじめに

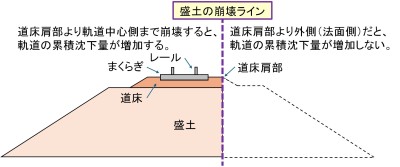

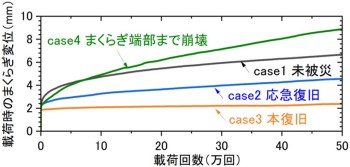

近年,台風や集中豪雨によって鉄道盛土が被害を受ける事例が増加しています.被災した盛土における列車の繰返し通過によって生じる軌道の累積沈下については,これまでに1/5縮尺の盛土模型上に設置した1/5縮尺のバラスト軌道模型を用いた繰返し載荷試験が実施されています.試験の結果から,盛土の崩壊範囲が道床肩部よりも軌道中心側に達しない場合には,軌道の累積沈下量が増加しないことが確認されました(図1).また,崩壊範囲がまくらぎ端部まで達した場合であっても,大型土のうによる応急復旧により,盛土の崩壊領域が道床肩部まで達しない場合と同程度まで軌道の累積沈下量を抑制できることが確認されました1).

そこで,本報告では1/5縮尺の模型試験の結果を検証するため,実物大盛土模型上に敷設したバラスト軌道(以下,実物大模型)に対する繰返し載荷試験を実施したので,その結果について紹介します.

2.応急復旧および本復旧に対する繰返し載荷試験

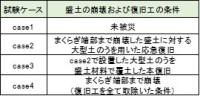

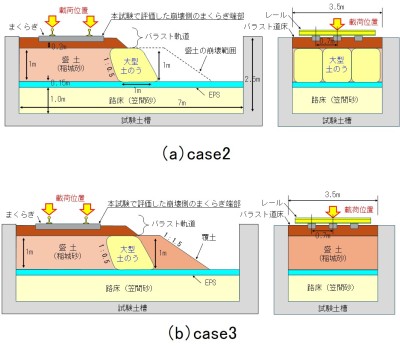

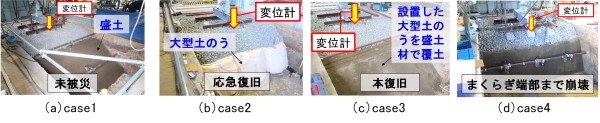

表1に繰返し載荷試験のケースを示します.本試験では,case1の試験後に,case2,case3,case4の順序で同じ実物大模型を用いて載荷を行っており,前の試験ケースの載荷履歴を引き継いだ形で評価しました.試験に用いた実物大模型の概要(case2,case3)を図2に示します.

実物大模型の盛土材には稲城砂を用い,締固め度90%(乾燥密度1.572g/cm3)を目標として,盛土天端の地盤反力係数K30値が70MN/m3程度となるように盛土を構築しました.このK30値=70MN/m3は,バラスト軌道を新設する際に求められる路床の剛性になります2).

case2ではまくらぎ端部まで盛土を掘削して撤去し,大型土のうを線路方向に3体並べて設置しました.大型土のうには,ポリプロピレン製の大型土のう袋を用いており,その袋の中に稲城砂を投入して盛土の構築と同じ乾燥密度1.572g/cm3となるように締め固めて作製しました.case3ではcase2の試験後に設置した大型土のうを撤去せずに,未被災時の盛土形状となるように覆土しました.case4ではcase2およびcase3で施工した土のうや覆土を全て取り除きました.

繰返し載荷試験における載荷位置は中央のまくらぎのレール上とし,繰返し荷重は最小5kN,最大165kN(荷重振幅160kN)としました.載荷周波数は5Hzとし,各試験ケースの載荷回数は50万回としました.図3に各試験ケースにおける実物大模型を示します.まくらぎ両端部,盛土天端および盛土のり面部に変位計を設置して変位を計測しましたが,本稿では崩壊側における中央のまくらぎ端部における載荷時の変位および変位振幅について紹介させていただきます.

図4に崩壊側におけるまくらぎ変位(載荷時)を示します.ここで,各ケースのまくらぎ変位は各載荷前を0mmとしました.崩壊側の載荷50万回時のまくらぎ変位は,case4(まくらぎ端部まで崩壊),case1(未被災),case2(応急復旧),case3(本復旧)の順で小さくなりました.case1~case3のまくらぎ変位はcase4よりも小さいことから,応急復旧・本復旧が軌道沈下を抑制する効果を有していると考えられます.なお,試験ケースがcase1からcase3へと進むにつれて,まくらぎ変位が小さくなりました.この要因としては,前の試験ケースにおける載荷履歴の影響により,バラスト道床が締め固められたことが考えられます.

図5に崩壊側におけるまくらぎ変位振幅を示します.崩壊側の載荷50万回時のまくらぎ変位振幅は,case4が最も大きくなり,case1,case2,case3がほぼ等しくなりました.これは,大型土のうの設置(case2)や覆土(case3)によって,列車荷重に対する崩壊側の盛土の変形をcase1と同程度に抑制できたためと考えられます.case4では,崩壊により列車荷重を支持する盛土天端の面積が減少したことで,崩壊側のまくらぎ下のバラストが徐々に流出したため,まくらぎ変位振幅が徐々に増加する傾向を示したと考えられます.

3.おわりに

本試験結果より,被災した盛土に対して応急復旧および本復旧を適用することで,軌道沈下量を被災前と同等に抑制できることが確認されました.このことから,被災した盛土であっても,応急復旧および本復旧を適用することで列車を安全に通過させることが可能であると考えられます.

参考文献

1) 佐藤武斗,松丸貴樹,伊藤壱記,尾崎匠:降雨で被災した鉄道盛土の安定性評価と運行再開可否判断手法,鉄道総研報告,Vol.38,No.11,2024

2) (財)鉄道総合技術研究所編:鉄道構造物等設計標準・ 同解説 土構造物,2007

執筆者:軌道技術研究部 軌道・路盤研究室 伊藤壱記

担当者:構造物技術研究部 基礎・土構造研究室 佐藤武斗,松丸貴樹

落雪被害推定表示ツール

1.はじめに

積雪寒冷地域を列車が走行すると軌道上の雪が舞い上げられ,車両台車部等へ着雪が発生・成長し,これが落雪して信号設備の破損等の障害が発生することがあります.このような着雪とそれに付随する落雪による障害は列車速度が落雪の衝撃荷重に大きく影響することから,東海道新幹線開業に伴って顕著となってきました1).新幹線では,落雪による被害を軽減するために,駅などでの雪落とし作業や融雪設備の設置などが実施されています2).現在,雪落とし作業の要否は気象情報会社が提供する降雪予報をもとに判断されていますが,効率的な雪落とし作業を実施するためには,気象情報から着雪の程度を推定するとともに落雪によるリスクを目安として要否を判断する必要があります.また,列車の着雪が多かった期間後に重点的に設備点検すべき区間がわからない状況にあります.

鉄道総研では,効率的な雪落とし作業に資するための車両着落雪推定手法を開発しています.これは,沿線の気象情報,明かりやトンネルの施設情報,列車の運行情報から明かり区間での着雪の成長と温暖なトンネル内での落雪の発生位置を推定可能な手法です.この車両着落雪推定手法をコア技術として,落雪被害を推定し,設備点検を効率的に実施するための落雪被害推定表示ツールを開発しました.

2.車両着落雪推定手法

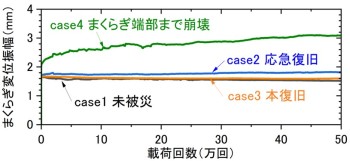

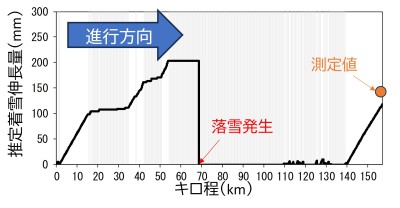

車両着落雪推定手法は,沿線の気象情報,明かりやトンネルの施設情報,列車の運行情報から明かり区間での着雪の成長と温暖なトンネル内での落雪の発生位置を推定可能な手法です.明かり区間では,沿線の気象情報から,①軌道上の積雪表層の雪密度を推定し,②雪密度に応じた雪の舞い上がり量を推定し,③雪の舞い上がり量と着雪量との関係から着雪伸長量(フサギ板から着雪先端までの長さ)を推定します3)(図1).

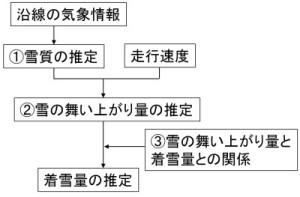

長いトンネルは,冬期に外気温がマイナスでも暖かいため,着雪したフサギ板にはプラスの気温の走行風により熱が供給されます.供給熱により,着雪表面の融雪やフサギ板と着雪との界面の融雪が発生し,着雪に働く重力よりも界面における付着力が小さくなると落雪が発生すると考えられます4)(図2).

熱量計算により,トンネル内の気温から落雪が発生するまでの時間が計算できるため,トンネルの通過時間と比較して,落雪発生時間がトンネル通過時間よりも短ければトンネル内で落雪して着雪伸長量は0となり,その逆ならば落雪は発生せず着雪伸長量は変わらずにトンネルを通過して,明かり区間でさらに着雪が成長することになります.

計算区間を100m毎に分割し,車両着落雪推定手法により計算した着雪伸長量の変化を図3に示します.図中の灰色の網掛けはトンネル区間を表します.明かり区間で着雪が成長し,長いトンネルで落雪が発生することが計算されていることがわかります.グラフの右端は,着雪伸長量を測定している駅で,一冬期分の測定値と推定値を比較した結果,約30mmの誤差で着雪伸長量を推定可能なことを確認しています.

3.落雪被害推定表示ツール

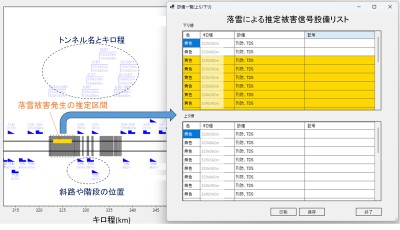

車両着落雪推定手法では,トンネル内における落雪の発生位置と落雪時の着雪伸長量を推定することが可能です.そこで,落雪による信号設備の破損を対象として,前回の点検日から当該点検日までの着落雪計算結果を用いて,落雪の発生キロ程と落雪発生時の着雪伸長量に応じて,落雪による被害発生の推定区間とその区間の信号設備のリストを色分け表示するツールを開発しました(図4).本ツールには,点検時の計画が立てやすいようにトンネル坑口位置や斜路や階段の位置のキロ程を併せて表示します.信号設備を例として示しましたが,データベースを入れ替えることにより,他の施設(例えば温水ジェットノズルなど)についても表示することが可能です.

4.おわりに

車両着落雪推定手法をコア技術とした落雪被害推定表示ツールについて紹介しました.本ツールを使うことで,着雪が多かった期間後に,重点的に点検する区間の目安となると考えています.今後,落雪による被害記録と比較するなどして,更なる精度向上を図る計画です.

参考文献

1) 斎藤雅男:東海道新幹線の雪氷害とその対策(1)雪氷害の特質とその対策,雪氷,33-3,pp.61-78,1971

2) 外崎雄,斎藤雄介,星秀明:秋田新幹線雪害対策設備(大釜駅台車融雪装置)整備,JREA,Vol.63,No.7,pp.28-31,2020

3) 鎌田慈,宍戸真也,飯倉茂弘:鉄道車両台車部の着雪量推定手法,第36回寒地技術シンポジウム 論文・報告集,Vol.36,2020

4) 辻滉樹,高橋大介,鎌田慈:鉄道車両における落雪現象の簡易なモデル化,第37回寒地技術シンポジウム 論文・報告集,Vol.37,2021

執筆者:防災技術研究部 気象防災研究室 鎌田 慈

線路下アーチカルバートの設計計算例の紹介

1.はじめに

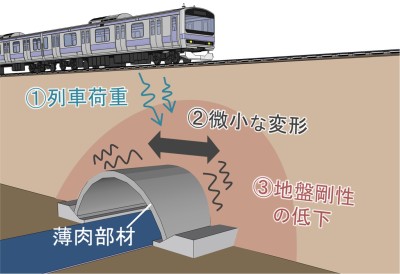

近年,線路下カルバートの建設においては,工期短縮の観点からプレキャスト部材の採用が増加しており,とくに中小規模の構造物では,薄肉アーチ部材の適用事例が見られます.しかしながら,カルバート背面の地盤の初期剛性が低い場合,列車荷重の繰返し載荷によってアーチ部材が微小に変形し,それに伴って地盤剛性がさらに低下する可能性があります(図1).

従来は,アーチカルバートの寸法や地盤条件に関係なく,経験的に一律の地盤強化対策が講じられてきましたが,より合理的な設計のため,地盤剛性の低下が生じない埋戻し材を定量的に選定できる手法の確立も求められていました.そこで本研究では,模型実験を通じて累積損傷度理論を用いた地盤剛性の低下率の算定法を提案し,設計計算例にとりまとめました.

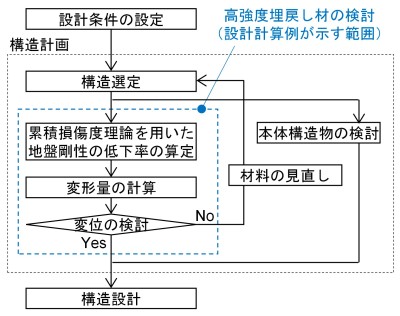

2.設計計算例の概要

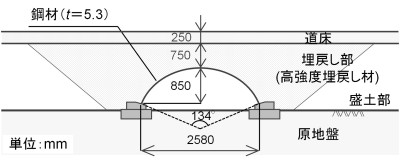

『線路下アーチカルバートの設計計算例(開削工法・高強度埋戻し材併用)【暫定版】』をとりまとめました.本設計計算例では,盛土中に建設される幅2580 mm,アーチライズ850 mmのコルゲートアーチカルバート(図2)を対象とし,地震時以外の設計において,適切な地盤剛性を有する高強度埋戻し材を選定する流れ(図3)を示しています.具体的には,高強度埋戻し材を用いた背面地盤の地盤剛性の低下率を「累積損傷度理論」1)と呼ばれる手法で算定し,この低下率を考慮したはりばねモデルによりカルバート本体の変位量を求めて,許容値と比較します.

3.累積損傷度理論を用いた地盤剛性の低下率の算定法

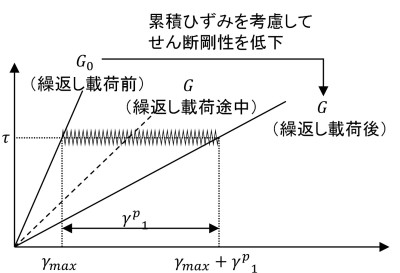

繰返し載荷に伴う地盤剛性の低下の模式図を図4に示します.一様な地盤においては,繰返し載荷に伴って累積ひずみγp1が発生することが知られています.累積損傷度理論では,累積ひずみγp1を,土中の初期応力,繰返し載荷時の応力変動,および繰返し回数等を入力条件として,繰返し載荷に伴う地盤剛性の低下率を算定することができます.本研究では,土中に薄肉アーチカルバートが存在する場合の,この理論の適用性について模型実験を行って検証しました.

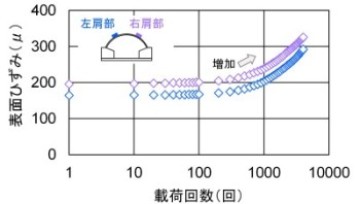

実施した模型実験の概要を図5に示します.模型地盤は,珪砂6号(目標相対密度80%)で作製し,アーチ模型の仕様は,実際のコルゲートアーチカルバートの適用事例を参考にして設定しました.ただし,実物よりもアーチ模型の剛性,模型地盤の初期剛性を低く設定し,また,載荷荷重を大きく設定することで,地盤剛性の低下が促進される条件としました.なお,載荷はアーチ模型の水平方向の繰返し変形が卓越するように,斜め両側からとして,静的に1000 cycle実施しました.

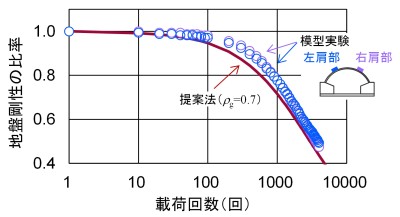

アーチ模型の表面ひずみを図6に示します.載荷荷重は一定ですが,繰返し回数の増加に伴って表面ひずみが増加しており,アーチ模型の変形の増幅が捉えられました.アーチ背面の地盤剛性について,実験結果と累積損傷度理論を用いた計算結果を図7に示します.アーチ模型の変形の増幅が捉えられたため,繰返し載荷時の応力変動の算定において模型背面地盤の水平応力が最小土圧(主働土圧)の状態にあると仮定すると,模型実験の結果を再現できることが明らかになりました.これを基に,設計計算例では,背面地盤の応力状態を考慮した累積損傷度理論を用いて,適切な地盤剛性を有する高強度埋戻し材を選定する流れを示しています.

4.おわりに

設計計算例は,本稿発行(2025年11月)時点で,鉄道総研の鉄道技術推進センターの会員用ウェブサイト(https://www.rtri.or.jp/tecce/sui/sin/loginForm.jsp)で公開しています.本設計計算例が,地盤剛性の低下が生じない埋戻し材の定量的な選定に活用され,より合理的な設計の一助となれば幸いです.

参考文献

1) 舘山勝,篠田昌弘,堀井克己,小島謙一:列車の繰り返し載荷による盛土の累積沈下量の算定方法,鉄道総研報告,Vol.20,No.12,pp.43-48,2006

2) 鉄道総合技術研究所編:鉄道構造物等設計標準・同解説 トンネル・開削編,丸善,2021

執筆者:構造物技術研究部 トンネル研究室 牛田貴士

担当者:構造物技術研究部 トンネル研究室 佐伯貴士,木下果穂,山下雄大,仲山貴司

発行者:田中 博文 【(公財) 鉄道総合技術研究所 施設研究ニュース編集委員会 委員長】

編集者:鈴木 瞭 【(公財) 鉄道総合技術研究所 構造物技術研究部 コンクリート構造】