施設研究ニュース

2019年12月号

感潮河川付近の地下構造物における塩化物イオンの影響範囲

1.はじめに

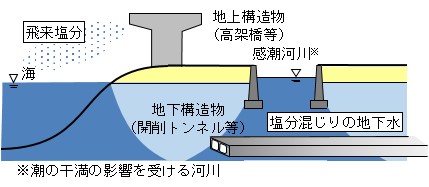

鋼材の腐食に関する代表的な劣化因子のひとつに塩化物イオンがあり,地上構造物では飛来塩分等の影響が大きいことが知られています.一方,地下構造物では塩分混じりの地下水の影響が大きいことが近年確認されており,その影響は,海岸線付近だけでなく潮の干満の影響を受ける河川(以下,感潮河川)付近においても生じています(図1).

そこで本稿では,地下構造物の維持管理や検査の計画検討に資する情報として,感潮河川と交差する既設開削トンネルにおける①漏水中の塩化物イオン濃度と②漏水近傍におけるコンクリート中の塩化物イオン濃度の調査結果1),数値解析による検討例も紹介します.なお,①は感潮河川の影響範囲の把握を,②はコンクリート中への塩化物イオン濃度の浸透状況の把握を目的としたものです.

2.既設開削トンネルにおける調査結果

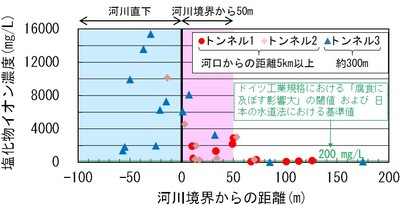

紹介する調査は,感潮河川と交差する首都圏の既設開削トンネルで実施されたものです.そのうち2トンネルは河口から5km以上上流に,1トンネルは河口から約300mに位置しています.なお,地下水位は,いずれも開削トンネルの上床版以浅でした.

2.1 漏水中の塩化物イオン濃度

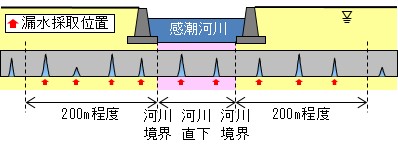

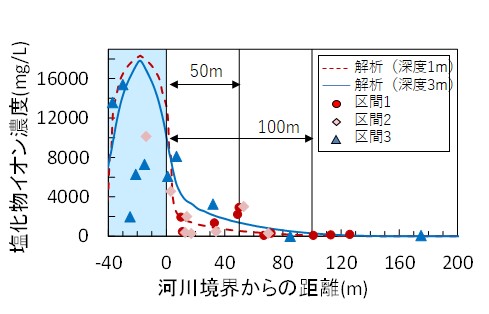

漏水採取範囲を図2に,漏水中の塩化物イオン濃度分布を図3に示します.河口から距離があるトンネル1,2を含めて全区間において,感潮河川直下および付近で塩化物イオンが検出されました.ただし,いずれの場合も河川境界から50m以上離れると塩化物イオンがほとんど検出されない傾向が認められました.

2.2 コンクリート中の塩化物イオン濃度

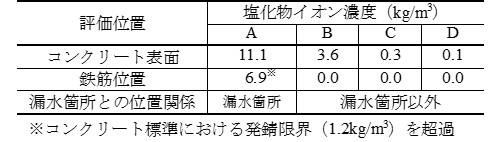

漏水中の塩化物イオン濃度が高いトンネル3の感潮河川直下において,漏水箇所近傍(延長1m程度の範囲)で採取されたコンクリートコアの塩化物イオン濃度を表1に示します.鉄筋位置の塩化物イオン濃度は漏水箇所のみ高い値となり,その周辺ではほとんど検出されませんでした.これより,漏水箇所の近傍で局所的に鉄筋腐食が生じるものと考えられました.

3.感潮河川の影響範囲の数値解析例

2.1節で紹介した調査結果では,河川境界から50 mの範囲かつ漏水箇所近傍が塩化物イオンによる鉄筋腐食の可能性がある範囲と考えられました.しかし,感潮河川の影響範囲は地盤の透水性等の影響を受けると考えられます.そこで,本稿では,この結果をシミュレートできる数値解析手法についても検討しました.具体的には,塩分混じりの地下水の挙動を「地下水流動および淡水と塩水の密度差によって生じる移流」と,「塩分の拡散」で表現する地下密度流解析の適用性も検討しました.

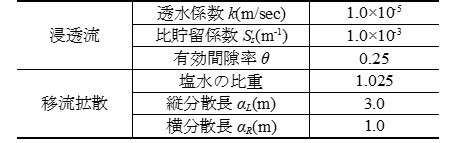

本検討のモデル化のイメージを図4に示します.全幅は450 m,第一不透水層の深度は20 mとして,中央に幅40 mの感潮河川を設定しました.感潮河川位置は,塩化物イオン濃度1.0 mg/Lの濃度固定境界としました.海水の塩化物イオン濃度は地域や水深等により異なりますが,ここでは19 000 mg/Lとしました.また,本解析では,東京近郊の砂質土を想定して表2に示す地盤物性としました.

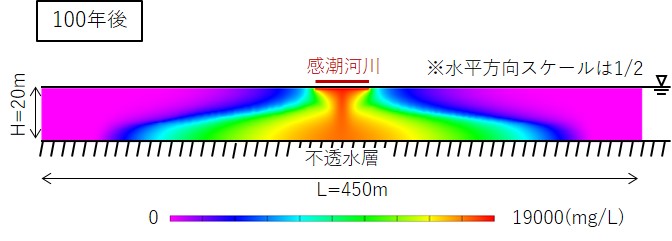

解析モデル全域の経年100年時点における塩化物イオン濃度分布を図5に示します.深度が大きく,不透水層に近いほど,塩水の分布範囲が広い傾向を示しました.これより,感潮河川の影響範囲は,開削トンネルと第一不透水層の位置関係によって異なるものと考えられます.

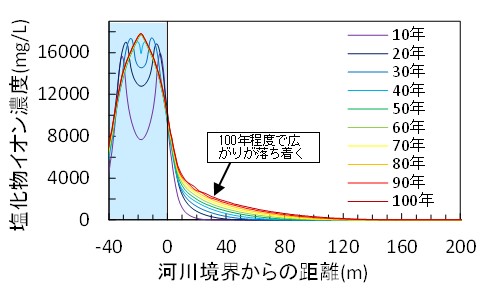

深度3.0 m(調査トンネルの土被り:約1~3m)における河川境界からの距離と塩化物イオン濃度の経時変化を図6に示します.また,分布の変化が概ね落ち着く経年100年時点で,影響範囲は50 ~ 100 m程度となり,調査結果と同程度の範囲となりました(図7).

4.おわりに

本稿では,地下構造物の維持管理や検査の計画検討に資する情報として,感潮河川の影響範囲に関する調査結果と数値解析例を示しました.今後は全国的な調査結果も含めて,検討を深度化していく計画です.

参考文献

1) 武藤義彦,小西真治,諸橋由治,仲山貴司,牛田貴士:地下鉄箱型トンネルの塩害範囲に関する研究,土木学会論文集F1,Vol.70,No.3,pp.I_75-I_82,2015

執筆者:構造物技術研究部 基礎・土構造研究室 牛田貴士

担当者:構造物技術研究部 トンネル研究室 仲山貴司

点群データを用いた軌道中心間隔算出手法の開発

1.はじめに

鉄道における建築限界は,列車運行の安全を確保するために,建造物などが支障してはならない領域として定められています.この建築限界の定期的な測定・管理には,専用の建築限界測定車や手検測が用いられていますが,前者は導入コストが,後者は多くの労力と期間を要することが問題として挙げられます.そのため,比較的安価なレーザスキャナを活用した建築限界支障判定装置が開発されており1),実用化が間近となっています.この装置では軌道周辺の点群データを得られることから,更なる活用方法として,この点群データを用いた道床形状の判定や軌道中心間隔の算出手法を開発しました.

2.建築限界支障判定装置の概要

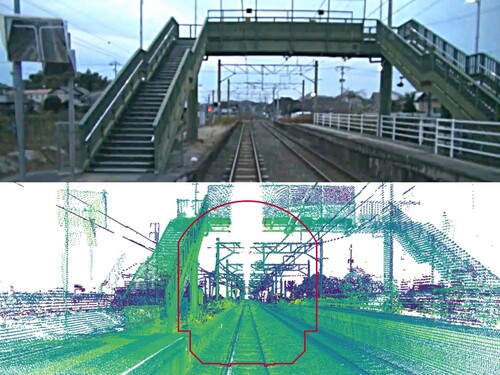

開発されている建築限界支障判定装置は,建築限界測定車や従来の手検測に対するコストの優位性を維持した上で,十分な精度(誤差200mm以下)を有しており,既存の軌道検測車に取り付け可能な構造となっています.図1に示すとおり,センサは車両妻面に複数台設置され,牽引車と連結した場合でも測定可能です.また,取得されたデータは専用のソフトウェアによって3次元点群データとして表示され,同時に取得した列車前方映像と比較できます.点群データの表示例を図2に示します.

3.道床形状の判定

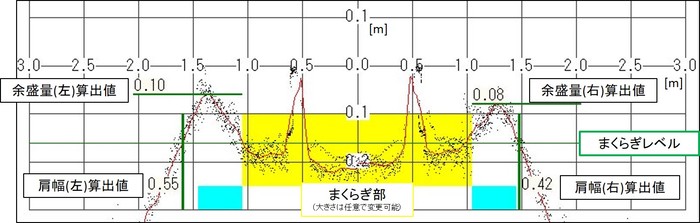

ロングレール管理や遊間管理の中で道床横抵抗力を査定する際に,道床形状の区分の判定が行われます.その際,道床の肩幅および余盛量がパラメータとなっているため,建築限界測定時に取得した点群データから道床の肩幅および余盛量を算出し,道床区分を判定する手法を開発しました.

肩幅については,実際にはまくらぎ端からの距離ですが,点群データからまくらぎ端を判別することは困難なため,レール中心線からの距離を算出することとしました.よって,まくらぎ種別(まくらぎ長さ)が異なると,算出値も異なることに留意が必要です.また,余盛量については,左右レール間(軌間内)の点群データからまくらぎレベルを検出し,そこからの高さを算出することとしました.

図3にある断面における肩幅および余盛量の算出例を示します.このように各断面における肩幅と余盛量を算出し,その大きさによって道床形状区分の判定が可能となります.

4.軌道中心間隔の算出

軌道中心間隔は,列車動揺やすれ違い時の風圧に対する安全,旅客が車両の窓から顔や手を出した場合の安全を確保するために,曲線部ではカント差による偏い量などを考慮して基準値が定められています.建築限界と同様に測定に多くの労力を要し,専用の測定装置の導入にはコストが問題となります.そこで,前節に続いて,建築限界測定時に取得した点群データから軌道中心間隔を算出する手法を開発しました.

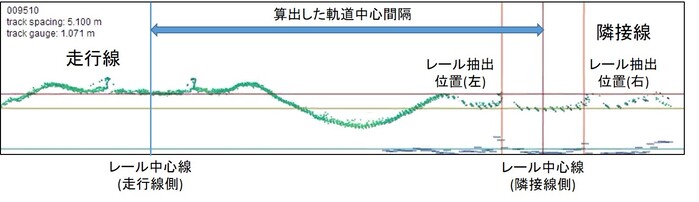

開発した手法では,測定点群から隣接線における左右レールを抽出し,その中心線と,走行線における左右レールの中心線間におけるまくらぎ方向軸の距離を算出しています.その一例を図4に示します.点群(図中の緑点)の中から,一定の範囲内にある隣接線のレールを抽出し,軌道中心間隔を算出していることがわかります.

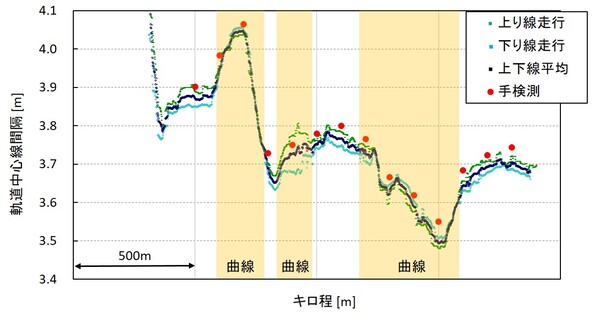

上記の手法を用い,上下線でそれぞれ走行を行った区間における軌道中心間隔の算出結果と,現地にてレーザ距離計を用いた手検測結果を図5に示します.なお,算出の際には,車体動揺の補正が行われたデータを使用しており,速度等の影響を取り除いています.一部の曲線区間では上下線での結果がかい離していますが,これは曲線におけるレーザスキャナのビーム面の偏いが生じた影響と考えられ,別途補正が必要となりますが,直線区間では上下線でほぼ同様の値となっています.直線区間における手検測結果との比較では,その誤差は50mm以下であり,実用上問題ない精度を有していると言えます.

5.おわりに

レーザスキャナを活用した建築限界支障判定装置から得られる軌道周辺の点群データから,道床形状の判定および軌道中心間隔を算出する手法を開発しました.今後は,建築限界支障判定装置の付加機能として実用化するため,様々な区間における精度検証などを行っていく予定です.

参考文献

1) 遠山喬:測域センサを用いた建築限界判定装置と管理システムの開発,鉄道総研報告,Vol.32,No.5,2018

執筆者:軌道技術研究部 軌道管理研究室 清水 惇

担当者:軌道技術研究部 軌道管理研究室 川崎 恭平

信号・情報技術研究部 画像・IT研究室 長峯 望

信号・情報技術研究部 信号システム研究室 遠山 喬

雪落とし作業に役立つ情報

1.はじめに

冬季に積雪した線路上を鉄道車両が走行すると,軌間内の雪が舞い上げられて床下機器や台車部分へ付着し,着雪が成長します.そして,これが走行時に落下すると地上設備を破損したり,分岐器に挟まることで不転換事象を引き起こしたりすることがあります.このような被害を軽減するために,駅や車両基地で人手による雪落とし作業が実施されています.

雪落とし作業は,降雪予報に基づいて実施されることが多いですが,車両台車部への着雪は,降雪時にだけ発生するのではなく,降雪後も発生します.また,気温が高いときの降雪(例えばみぞれなど)では着雪はそれほど成長しません.このため,雪落とし作業の空振りなどが発生することが考えられます.そこで,雪落とし作業を効率的に実施するためには,着雪量に基づいて作業の実施判断をする必要があると考えられます.本報告では,沿線の気象情報から着雪量を推定する手法を紹介します.

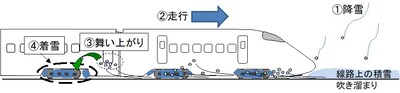

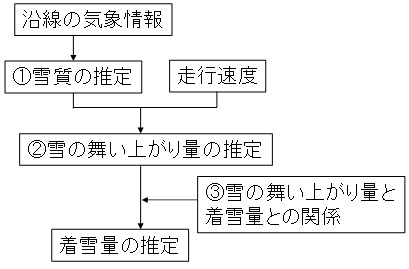

2.車両着雪の発生過程

車両台車部等への着雪の発生過程には,①線路上への降雪→②積雪がある線路上の列車走行→③列車走行に伴う雪の舞い上がり→④台車部等への着雪,が考えられます(図1).このような着雪の各過程に対する推定モデルを用いて,沿線の気象情報から車両台車部の着雪量を推定します(図2).以下に各過程の推定方法を紹介します.

2.1 雪質の推定

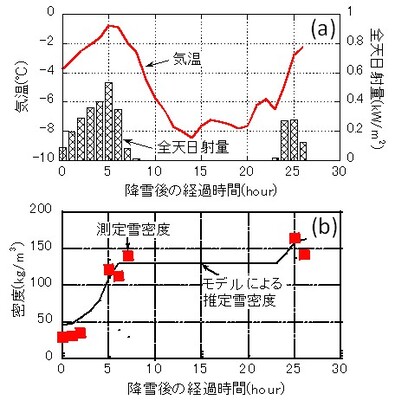

軌間内の積雪表層では,降雪後に日射や気温によって積雪表面で融雪が起こり,層厚が縮むことで密度が増加します.雪密度が大きくなると,積雪表面がパッキングされて雪が舞い上がりにくくなることが考えられます.そこで,気温と日照時間(日射量へ変換)から熱収支計算により融雪量を求めて密度の増加を計算するモデルを作成しました.このモデルを用いることで,積雪表層の雪密度の時間変化を推定することができます(図3).

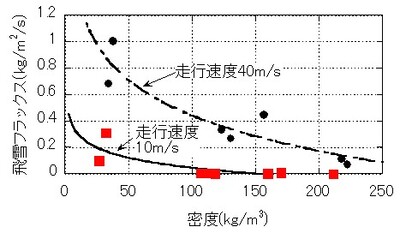

2.2 雪の舞い上がり量の推定

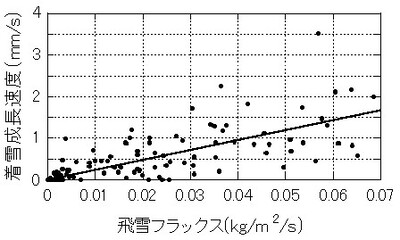

雪の舞い上がり量と雪密度との関係を求めるために,鉄道総研 塩沢雪害防止実験所(新潟県南魚沼市)で,車両の床下機器箱を模擬した直方体の箱(長さ200mm,幅400mm,高さ400mm)を様々な密度の雪試料上を通過させることで雪の舞い上がり現象を再現し,雪の舞い上がり量(飛雪フラックス)を測定する試験を実施しました.

図4に飛雪フラックスと雪密度との関係を示します.雪密度が大きくなると,飛雪フラックスは減少することがわかります.また,同じ雪密度でも走行速度が大きな方が,飛雪フラックスは多いことがわかります.つまり,雪密度が小さく,走行速度が大きな列車(例えば新幹線)の方が,雪の舞い上がり量は多く,着雪が大きく成長する可能性があります.

2.3 雪の舞い上がり量と着雪量との関係

雪の舞い上がり量と着雪量との関係は,例えば,線路沿線に飛雪流量計SPCを設置して列車通過時の飛雪フラックスを測定するとともに,駅で台車部等の着雪量を測定し,両者の関係を調べることで得られます(図5).地域や車両形式によって両者の関係式は異なりますが,基本的には雪の舞い上がり量が大きな程,着雪量は多くなる傾向があります.

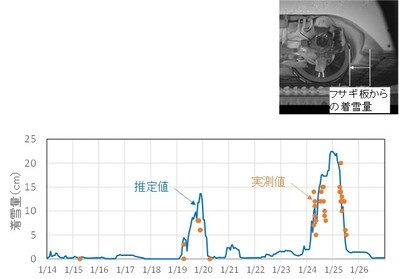

3.着雪量推定手法の検証

上記2.1~2.3節の過程について,それぞれ推定式を作成することで,図2のフローに従って気象情報から着雪量を求めることができます.ここでは,走行ルート沿線の気象庁観測点(アメダス)の1時間毎の気象情報(気温,降水量,日照時間)を用いて,雪落とし作業が実施されている駅に到着した際の新幹線台車部フサギ板からの着雪量を推定し,作業時に雪落とし作業員が実測した着雪量と比較しました(図6).着雪が多くなるタイミング,その量ともによく一致していることがわかります.したがって,着雪量推定手法を活用することで,雪落とし作業の出動や解除の判断が効率的に実施できると考えられます.

4.おわりに

着雪の発生過程に沿ったモデルや推定式を検討し,沿線の気象情報から車両の着雪量を推定する方法を紹介してきました.分析を進めていると,着雪量が多くなる条件としては,①氷点下での降雪により低密度の積雪があること,②走行速度が高い路線であること,③上記①と②の条件に当てはまる地域の明かり走行時間が長いこと,の3条件であることがわかってきました.ただし,降雪後に気温上昇や晴れ(日射の増加)が続くと,雪密度が増加して舞い上がり量が減少するため着雪量は減少していきます.このように着雪を考える上では,降雪後の軌道上の雪密度に影響する気象条件の変化にも着目する必要があります.

執筆者:防災技術研究部 気象防災研究室 鎌田 慈

構造物境界におけるラダーマクラギ敷設による 動的変位抑制効果

1.はじめに

バラスト軌道は道床バラストの定期的な保守を前提とした軌道であり,レール継目部,踏切部や 構造物境界部などは特に弱点箇所になりやすい傾向にあります.ラダーマクラギは横まくらぎに比べて優れた荷重分散性を有しており,バラスト軌道の保守省力化を第一の目的として開発された縦まくらぎで,一般区間だけではなく前述の多頻度保守箇所にも<SUP>例えば1),2)</SUP>があります.本研究では,ラダーマクラギを構造物境界に敷設し,その動的変位(動的なあおり量)抑制効果を検証したので以下に報告します.

2.ラダーマクラギと敷設箇所の概要

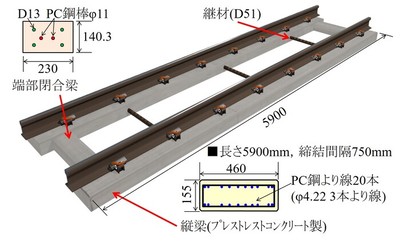

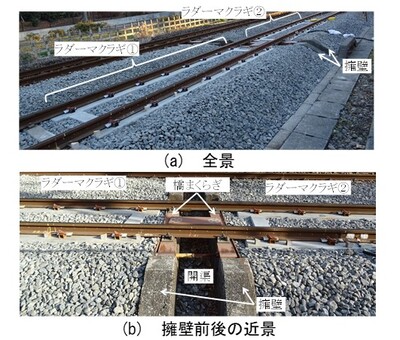

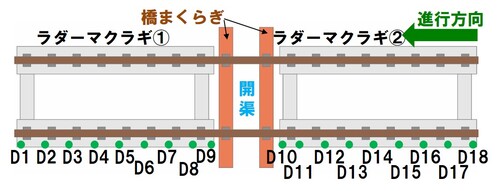

図1にラダーマクラギの概要を示します.今回敷設したラダーマクラギは,線路方向の長さが5900mm,縦梁は幅が460mm,高さが155mmの断面で,φ4.22mmの3本鋼より線が20本配置されています3).左右の2本の縦梁は沈下抑制のための端部閉合梁2本と異形棒鋼(D51)3本で連結されています.コンクリートの設計基準強度は,一般的なPCまくらぎと同等の50N/mm2です.図2に敷設個所の概要を示します.線路を直角に横断する開渠に隣接した箇所にラダーマクラギを2体敷設しました.ラダーマクラギは擁壁から100mm程度離れた位置に敷設しました.

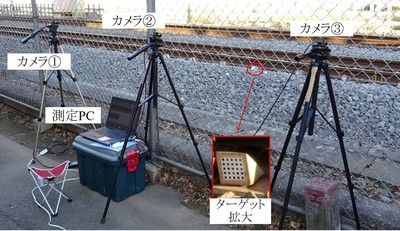

3.動的変位(動的なあおり量)の測定方法

列車通過時のラダーマクラギの動的変位は,サンプリングモアレ法に基づく微小変位測定システムを用いて測定しました.サンプリングモアレ法では,図3に示すように格子模様が描かれたターゲットを,カメラで時々刻々撮影することにより得られた画像を解析することにより,ある時刻tとΔtだけ前の時刻あるいは後の時刻の状態との相対変位を得ることができます.カメラは200万画素で最高170fpsでの撮影が可能なCMOSモノクロカメラを使用し,軌道中心から3m程度離れた位置に設置しました.カメラと測定用PCとの接続は,高速撮影時に大量のデータを遅延なくPCに転送可能とするため,USB3.0規格ケーブルを使用しました.また,ターゲットはエポキシ樹脂系接着剤を用いてラダーマクラギ上に設置しました.

4.動的変位(動的なあおり量)の測定結果

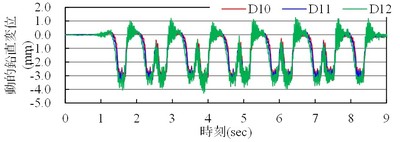

図4にラダーマクラギにおけるターゲットの配置を示します.1体のラダーマクラギにつき9個のターゲットを設置しました.なお,ラダーマクラギの動的変位の比較対象として,同一箇所に敷設されていたJIS-3号PCまくらぎ(JIS E1201)に対しても,同一の条件で測定を実施しました.これらの測定により,図5に示すような動的変位の時刻歴波形を得ることができます.

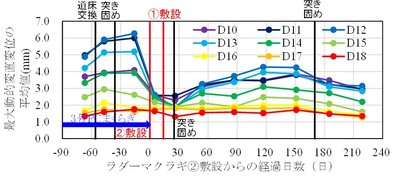

図6にラダーマクラギの最大鉛直変位の例を示します.前述の時刻歴波形の10試番分の最大値の平均で示しました.紙面の都合上,動的変位が大きかったラダーマクラギ②の結果についてのみ示します.

ラダーマクラギ②に設置した測点D10~D18については,縦まくらぎ敷設前に最も大きな動的鉛直変位量が測定された測点D12に着目すると,3号PCまくらぎ敷設時の-70日程度の時に5mm程度,その後道床交換などもあり,6.4mmまで増加しましたが,縦まくらぎの敷設により2.5mmに減少しました.その後,縦まくらぎ敷設により120日程度で4.0mm程度まで増加しましたが,その後は安定した状態となりました.3号PCまくらぎ敷設時の最大動的変位を比較すると,ラダーマクラギにより37%程度抑制することができました.なお,敷設後170日後に再度突き固めを実施しましたが,その後の動的変位の増大は見られず,安定した状態であることがわかります.

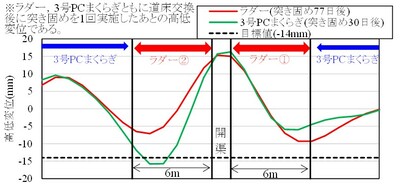

図7にラダーマクラギと3号PCまくらぎの高低変位の比較を示します.同図より,突き固め後の経過日数がラダーマクラギでは77日,3号PCまくらぎでは30日であり,ラダーマクラギの方が47日長いにもかかわらず,3号PCまくらぎでは高低変位が16mm程度,縦まくらぎでは高低変位が9mm程度となり,高低変位が44%程度抑制されました.

5.まとめ

本研究では,ラダーマクラギを構造物境界に敷設し,その動的変位(動的なあおり量)を長期的に測定し,ラダーマクラギの荷重分散性による動的変位抑制効果を実証しました.今後は動的鉛直変位に加えて高低変位についても長期的にデータを蓄積し,軌道変位抑制効果を実証していきたいと考えています.なお,本研究におけるラダーマクラギの敷設および各種評価においては,東日本旅客鉄道株式会社殿に多大なるご協力をいただきました.ここに感謝の意を表します.

参考文献

1)森山正彦:バラスト・ラダーマクラギを用いた継目落ち対策,日本鉄道施設協会誌,Vol.47,No.9,pp.738-740,2009

2)水野圭太,重岡剛雄,渡辺勉,箕浦慎太郎:列車通過時のレール継目部におけるラダーマクラギの動的応答に関する検討,第72回年次学術講演会,2017

3)渡辺勉,箕浦慎太郎,面高陽紀,神津大輔:荷重の実態調査に基づく低廉な縦まくらぎの開発,鉄道総研報告,Vol.32,No.6,pp.35-40,2018

執筆者:鉄道力学研究部 軌道力学研究室 渡辺勉

担当者:鉄道力学研究部 構造力学研究室 後藤恵一 軌道力学研究室 箕浦慎太郎

発行者:楠田 将之 【(公財) 鉄道総合技術研究所 施設研究ニュース編集委員会 委員長】

編集者:三木 広志 【(公財) 鉄道総合技術研究所 構造物技術研究部 建築】