施設研究ニュース

2021年6月号

既設のり面工を利用した既設盛土の耐震補強

1.はじめに

近年の度重なる地震災害の発生を受け,都市部を中心に既設鉄道盛土の耐震補強が積極的に進められており,盛土堤体の耐力の向上を目的として地山補強材を打設する対策工が多く実施されています.一方で,既設盛土には降雨に対する耐力向上,および運転規制値を向上させる目的で,のり面工が施工されることが多くなってきています.

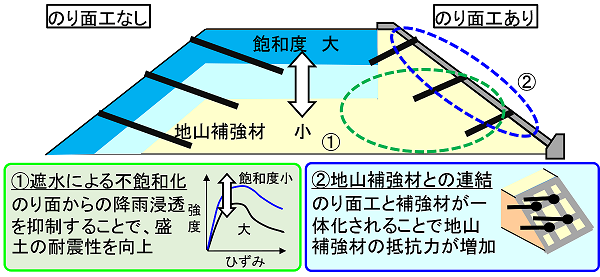

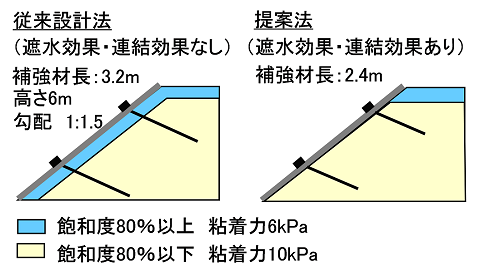

のり面工は,盛土の耐震性の面においても効果を発揮すると考えられ,図1①に示すようにのり面を被覆するタイプののり面工が採用される場合には,降雨浸透が抑制されることによって盛土内部の飽和度の上昇が抑制され,盛土材料が高いせん断強度を発揮することが期待されます.また,②に示すように盛土に打設した地山補強材がのり面工と連結される場合には,地山補強材が単独で打設される場合と比べてより抵抗を大きく発揮することが期待できます.

そこで,これらの遮水効果および地山補強材との連結効果を明らかにするとともに,耐震診断でこれらの効果を考慮する手法を構築し,効果の検証を行いました.

2.のり面工による降雨浸透の遮水効果

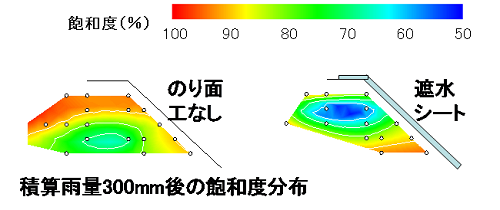

内部に多数の土壌水分計を設置した試験盛土に,のり面工を設置した際の遮水効果を長期の計測により検証しました.盛土は高さ3.0m,のり面勾配1:1.5であり,細粒分質礫質砂を用いて締固め密度比が90%程度となるように構築しました.のり面工には降雨浸透を完全遮水できる遮水シートを用いました.

のり面工の有無による盛土内飽和度分布の違いを図2に示します.いずれも,短期間の間に積算雨量300mmを経験した後の飽和度分布になります.のり面工なしの場合は,盛土内部は不飽和状態を示しているものの,盛土の天端やのり面表層付近では90~100%に近い飽和度となっています.一方,のり面工ありの場合は,のり尻部を除き盛土内部の飽和度は低く,のり面工が盛土の飽和度上昇の抑制に効果を発揮していることが確認できました.

3.のり面工と地山補強材の連結効果

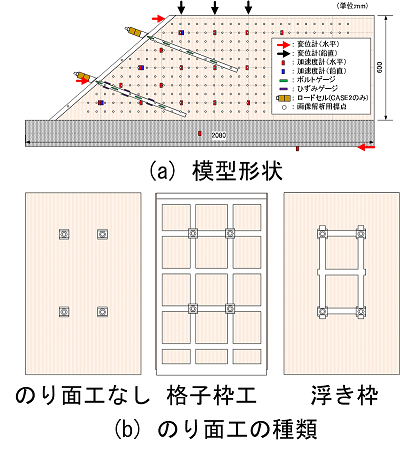

地山補強材による耐震補強を行った盛土を対象に,のり面工の仕様を変化させた3ケースの模型振動台実験を実施しました.図3に盛土模型の概要を示します.盛土高さは600mm,のり面勾配1:1.2とし,盛土材料には稲城砂を用いて締固め密度比80%で作製しました.地山補強材は中径補強材を想定し,鉛直方向に2段,奥行方向に2列の計4本設置しました.実験ケースはのり面工なしのケースと,格子枠工交点に地山補強材を打設したケース,および地山補強材の頭部拘束効果のみを課しのり面と接触させない浮き枠のケースを設定しました.加振には5Hz10波の正弦波を用い,加速度振幅を100galから100galずつ増加させ,模型に大きな変状が生じる段階まで加振を行いました.

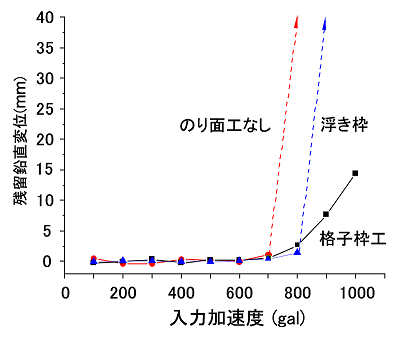

図4に各ケースにおける入力加速度と盛土のり肩の残留鉛直変位の関係を示します.のり面工なしや浮き枠のケースでは盛土に変位が生じるとその後の加振で脆性的な崩壊が発生しましたが,格子枠工のケースでは1000galまでの加振を行っても脆性的な崩壊には至っておらず,

のり面工のない場合と比べて耐震性が向上することを確認しました.

4.のり面工を考慮した盛土の耐震補強設計法

2・3で確認できた2つののり面工の効果を設計で考慮する方法について検討しました.のり面工の遮水効果については,のり面工の種別に応じた遮水率を設定し浸透流解析によって盛土内の降雨時の盛土内の飽和度分布を把握し,その後の変形計算で盛土材料の飽和度に応じた強度を設定します.

一方,地山補強材とのり面工の連結効果については,振動台実験において地山補強材と剛なのり面工を連結することにより補強材が曲げによる抵抗も発揮することが確認されたため、本効果を設計において考慮する手法を提案しました.本手法を用いて振動台実験での盛土の残留変位を概ね再現できることを検証しています.

提案した設計法を用いた盛土の耐震補強の試設計を行いました.検討断面は高さ6.0m,のり勾配1:1.5の盛土としました.試設計においてはL2地震時の残留変形量を照査項目とし,残留変位の設計限界値は200mmとして地山補強材(改良径400mm)による補強を行うものとしました.盛土内の飽和度分布は浸透流解析により設定し,本例では内部摩擦角φ=35度,粘着力c=6kPa(80≦Sr<100%),c=10kPa(Sr<80%)が得られているものとしています.

図5にのり面工の有無による補強仕様の比較を示します.のり面工の効果を考慮しない従来の設計では地山補強材の打設長が3.2mとなるのに対し,のり面工の遮水性および補強材との連結効果を考慮した設計ではでは2.4mとなる結果が得られました.のり面工の遮水効果ならびに地山補強材との定着効果を考慮することで,耐震補強に要するコストを削減することが期待できます.

5.おわりに

一連の検討から,盛土ののり面工が果たす遮水効果および地山補強材との連結効果が明らかになり,耐震補強においてこれらの効果を考慮することが可能となりました.なお,のり面工の効果はのり面工や地山補強材の仕様だけでなく盛土材料にも大きく依存します.適用をご検討の場合はご相談ください.

執筆者:構造物技術研究部 基礎・土構造研究室 松丸貴樹

担当者:構造物技術研究部 基礎・土構造研究室 中島進

左右レールを同時測定可能なレール凹凸連続測定装置の開発

1.はじめに

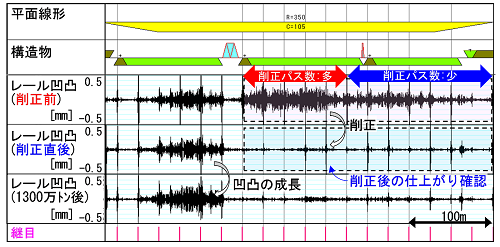

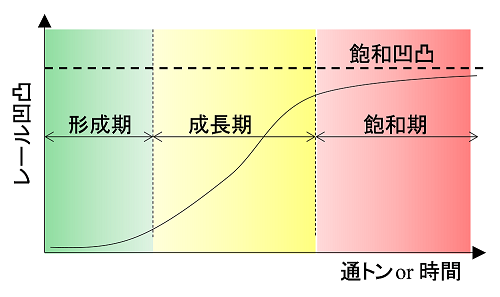

鉄道では車両の繰り返し走行によって,レール頭頂面が規則的な間隔で摩耗し,図1に示すような凹凸が生じることがあります.この凹凸はレール波状摩耗(以下,波状摩耗)と呼ばれ,車両走行時の騒音・振動や軌道保守頻度の増加等の要因となるため,線路の重要な管理項目のひとつです.しかし,波状摩耗の凹凸の振幅は1mm以下と微細な場合が多く,また波長は数十~数百ミリと多岐に渡り,このような凹凸を高精度に測定する技術の確立が課題でした.

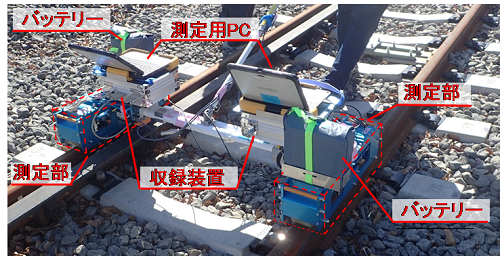

鉄道総研では,レール凹凸管理の効率化を目指し,可搬型のレール凹凸連続測定装置を開発しています1)が,今回,これを改良して左右レールを同時測定可能なレール凹凸連続測定装置を開発しましたので,この装置の特徴と活用例を紹介します.

2.既開発のレール凹凸連続測定装置

図2にレール凹凸連続測定装置1)(以下,既開発装置)を示します.この装置は,複数のレーザー変位センサを搭載し,2台車方式の軌道検測車と同じ原理(偏心矢法)で凹凸形状を連続測定します.図3に測定結果の一例を示します.同図に示すように,レール削正前に測定することで凹凸除去に必要な削正パス数を検討したり,レール削正後の測定によって削正の仕上がり状態を確認することが可能となりました.さらに,レール削正直後から凹凸を継続的に測定することで,図4に示すような波状摩耗の進展傾向2)を現場ごとに把握することも可能です.

3.左右レール同時測定可能なレール凹凸連続測定装置の開発

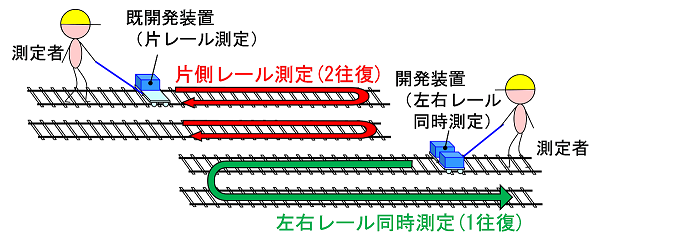

既開発装置を活用することで,これまで主に目視により管理していたレール凹凸管理を効率化できます.しかし,波状摩耗は曲線区間の内外軌や直線区間の左右レールに連続的に発生することがあり,片レールずつ測定する既開発装置では,左右レールや複線区間を測定するなど複数回測定する必要がある場合,測定時間を要することが課題でした.そこで,図5に示すような,左右レールを同時測定可能なレール凹凸連続測定装置(以下,開発装置)を開発しました.以下に,開発装置の特徴を紹介します.

(1)測定作業の効率化

開発装置は,既開発装置と比べて測定時間を短縮できます.具体的には,図6に示すように複線区間の左右レールを測定する場合,既開発装置と比べて測定行程を半減できます.

(2)現象把握の深度化

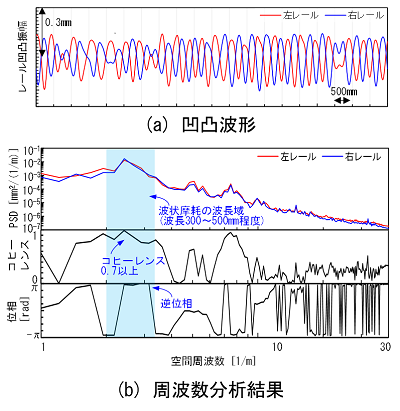

開発装置は,左右レールの凹凸波形を距離軸上で同期しながら収録できるため,左右レールの凹凸の発生形態を詳細に分析することができます.その一例として,図7に営業線の直線区間における測定結果と周波数分析結果の例を示します.同図より,測定箇所では左右レールの凹凸は逆位相の関係にあり,波状摩耗に相当する波長域ではコヒーレンスが0.7以上と高く,左右レールの凹凸は関連性が高いことが分かります.このように左右レールに生じた凹凸の発生状況を詳細に分析することで,凹凸の発生要因の解明に繋がることが期待されます.

4.おわりに

既開発のレール凹凸連続測定装置は,2015年に商品化しており,現在は複数の鉄道事業者に導入され,レール凹凸管理に活用されています.本稿で紹介した新しい開発装置については,軌道自転車等で牽引可能な機構も備えたプロトタイプを製作しています.今後は現場での試験運用を行い,実用性を向上させていく予定です.

参考文献

1) 田中博文,清水惇:波状摩耗管理のための可搬型レール凹凸連続測定装置の実用化,鉄道総研報告,Vol.29,No.8,pp.35-40,2015.

2) 田中博文,三和雅史:レール波状摩耗の定期測定による凹凸進みモデルの検証,日本機械学会2017年度年次大会,No.G1800204,2017.

執筆者:軌道技術研究部 軌道管理研究室 梶原和博

担当者:軌道技術研究部 軌道管理研究室 田中博文

開削標準の改訂

1.はじめに

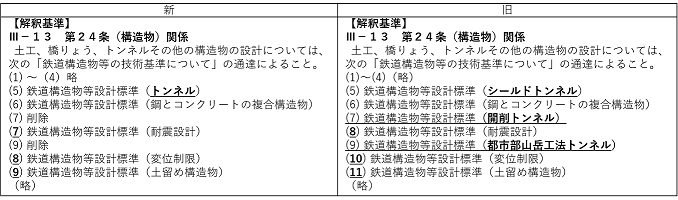

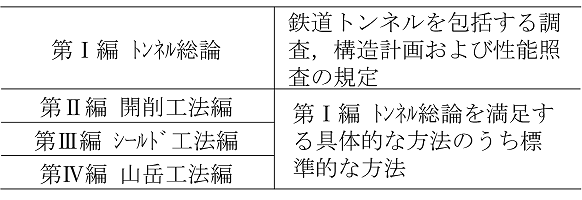

鉄道トンネルの設計については,これまで「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準」(国鉄技第157号)の別冊1「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準」Ⅲ-13 第24条(構造物)において,「鉄道構造物等設計標準(開削トンネル)」,「鉄道構造物等設計標準(シールドトンネル)」,「鉄道構造物等設計標準(都市部山岳工法トンネル)」の通達によることとされていました.

令和3年4月1日付けで,表1のように,「鉄道構造物等設計標準(トンネル)」として改訂(国鉄技第113号)されましたので,本稿にて,この構成と内容をご紹介します.

2.改訂の経緯

鉄道構造物の設計については,平成13年に「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」(国土交通省令第151号)のなかで,従来の仕様規定から性能規定への改正が謳われました.これを受けて,鉄道構造物等設計標準についても,平成16年から,性能規定および照査を包含した性能照査型設計体系への改訂が進められてきました.

この流れのなか,鉄道トンネルについても性能照査型設計法を導入するため,国土交通省の指導のもと学識経験者,鉄道事業者から成る委員会において改訂原案が纏められ,今回の改訂に至りました.これにより,全ての鉄道構造物等設計標準が性能照査型設計体系へ移行したこととなります.

3.トンネル標準の構成と内容

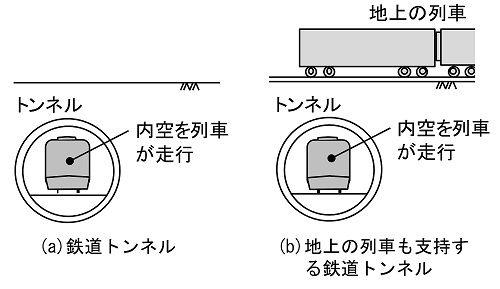

トンネル標準が適用範囲とする「鉄道トンネル」とは,「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」で対象としている鉄道構造物のうち,図1のように内空を列車が走行する地中構造物をいい,これに該当する駅間のトンネルや地下駅のほか,トンネルと一体の立坑等も含まれます.

なお,地上の列車を支持し内空には列車が走行しない線路下カルバートは鉄道トンネルに含まれませんが,トンネル標準を準用してよいこととされています.

今回の改訂では,これら全ての鉄道トンネルに性能照査型設計体系を導入すること,また,開削トンネル,シールドトンネルおよび山岳工法トンネルについては,従来通り具体的かつ標準的な設計手法も示すことを目的として,表2の統合・再編がなされました.

a) 第Ⅰ編 トンネル総論

鉄道トンネルを包括する調査,構造計画および性能照査の基本原則を定めるため,第Ⅰ編が設けられました.鉄道構造物としての要求性能は,線区に存在する構造物群の種別によらず線区ごとに統一して整合を図るため,「安全性」,「使用性」および「復旧性」とする一方,鉄道トンネルの特徴を踏まえた性能項目が定められています.

b) 第Ⅱ編開削工法編~第Ⅳ編山岳工法編

従来は3つに分かれていたトンネルの鉄道構造物等設計標準の内容は,これらの各編に再編されました.第Ⅰ編の基本原則を満足する具体的かつ標準的な設計方法が示されています.

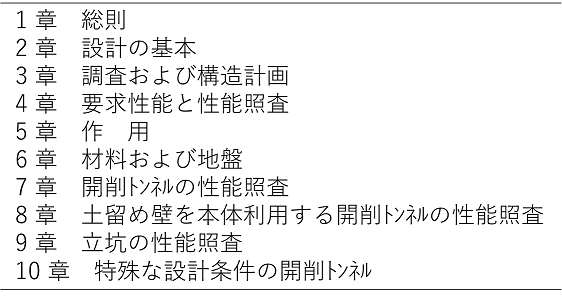

4.トンネル標準(開削編)の構成と内容

トンネル標準(開削編)は開削工法で施工されるトンネルを適用範囲としています.近年は開削トンネルの置かれる環境や構造形式などが多様化していることを踏まえ,一般的な設計条件の場合を示した1章から9章のほか,「10章 特殊な設計条件の開削トンネル」が設けられるなど,最新の技術や知見を導入しやすい配慮がなされています(表3).

これを踏まえ,今後発刊を予定する同解説では,応答値の算定方法等の充実が図られます.例えば,新技術であるソイルセメント鋼製地下連続壁を本体利用する場合の照査方法や地下環境を考慮できる設計ひび割れ幅の算定方法などが解説されます.また,「鉄道構造物等設計標準(抗土圧構造物)」のカルバートについても反映されています.これらの詳細は,鉄道総研報告第33巻4号(2019)に紹介していますため,本紙と合わせてご覧頂ければ幸いです.

5.おわりに

トンネル標準の改訂を受け,先行して,第Ⅰ編と第Ⅱ編で構成する「鉄道構造物等設計標準・同解説(トンネル・開削編)」の発刊と講習会を本年度に予定しております.また,これに続き第Ⅲ編,第Ⅳ編についても,同様の構成にて発刊と講習会を予定しております.

最後に,トンネル標準の改訂にあたり,ご尽力いただいた委員各位,貴重な情報を提供いただいた鉄道事業者各位のご協力に対して,深く感謝申し上げます.

執筆者:構造物技術研究部 トンネル研究室 仲山 貴司

担当者:構造物技術研究部 トンネル研究室 野城 一栄,津野 究

構造物技術研究部 基礎・土構造研究室 牛田 貴士

鉄道が被災した事例に見る渓流災害箇所の地形と地質

1.はじめに

鉄道沿線で発生する渓流災害には,線路に少量の土砂が流入する小規模なもの(土砂流入)や,多量の土砂が流入し橋りょうや盛土を損壊する大規模なもの(土石流)があります.前者については,線路近傍やそれより上流部など調査対象範囲に応じた渓流の調査方法と危険度の評価方法が検討1),実用化されています.一方,後者は発生頻度こそ低いものの,発生時の被害は甚大であり,前者と同じく危険度評価方法の確立が望まれます.本研究では,これらの渓流災害について渓流から流出する土砂量を考慮した危険度評価方法の提案を目指し,検討を進めています.本稿では,鉄道沿線で発生した渓流災害の発生原因と渓流の地形・地質的な特徴について基礎的な検討をおこなった結果について紹介します.

2.事例の収集と地形条件の調査

本検討では,太田ほか2)で挙げられている事例を参考に,鉄道における過去の災害調査報告書や公表されている文献から1967年~2019年までに発生した土石流によると考えられる被災事例157件を抽出し,発生年月日,発生キロ程,地形・地質,発生原因等に関する事項を整理しました.

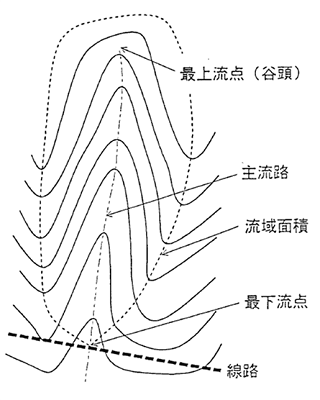

次に,この157事例について,地理院地図(https://maps.gsi.go.jp/)を用いて土石流が発生した渓流の地形を計測しました.ここで,図1のように地形を定義し,鉄道と渓流の交点(最下流点)よりも上流部について,以下の4項目を計測しました.

①流域面積(A):最下流点よりも上流側の流域の面積

②起伏量(R):最上流点の標高と最下流点の標高との比高

③主流路長(L):最上流点から最下流点までの主流路の水平距離

④平均勾配(C):θ=tan-1(R/L)

ここでR:起伏量,L:主流路長

3.鉄道における土石流災害の特徴

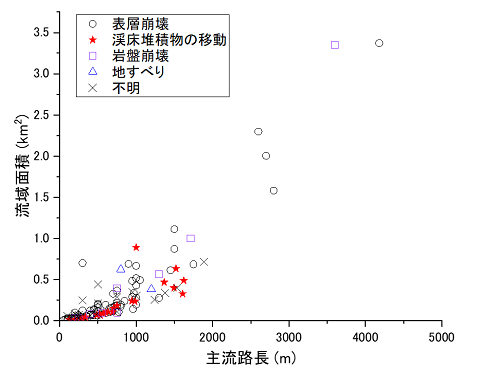

(1)発生原因別の地形的な特徴

収集した事例の土石流の発生原因は,①渓流内での表層崩壊によるもの(表層崩壊型),②渓流内に堆積している土砂の移動によるもの(渓床堆積物移動),③岩盤崩壊,④地すべり,⑤原因不明,に区分されました.土石流が発生した渓流は,主流路長が1,000m以下,流域面積が0.5km2以下の小規模な渓流が多く,発生原因別では渓床堆積物移動型は表層崩壊型に比べより流域面積が小さい渓流で多く発生する傾向がみられました(図2).

(2)発生原因別の地質的な特徴

地質との関係の検討では,まず土石流が発生した渓流の地質を地質図Navi(https://gbank.gsj.jp/geonavi/)で調べました.次に100万分の1日本地質図をもとに日本国内における地質を区分してそれぞれの地質の分布面積を求めた磯山ほか3)に示されている値を用いて,各地質区分の単位面積当たりの土石流災害の発生頻度を算出しました.

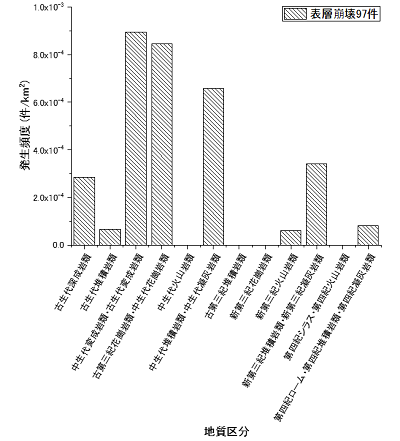

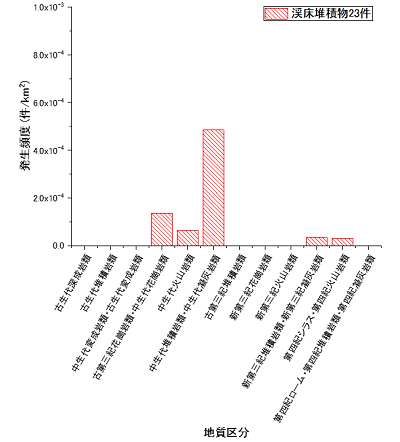

発生原因別でみると,表層崩壊型では中・古生代の変成岩類,中生代・古第三紀の花崗岩類,中生代の堆積岩類・凝灰岩類で発生頻度が多いですが,渓床堆積物移動型では中生代の堆積岩・凝灰岩類で頻度が多いという特徴が認められます(図3,4).このことから,今回調査した範囲内では,土石流の発生には特定の地質条件が関与している可能性が示唆されます.

4.まとめ

今後はこれらの事例を精査し,流出土砂量を考慮した土石流災害の危険度を評価する方法を提案する予定です.

文献

1)森泰樹:鉄道線路への土砂流入災害防止のための渓流の危険度評価に関する研究,立命館大学博士論文,2020

2)太田岳洋ほか:土石流発生に関する地形・地質および降雨条件の特徴,鉄道総研報告,Vol.9,No.3,pp.13-18,1995

3)磯山功ほか:100万分の1日本地質図(第2版)から求めた各種岩石・地層の分布面積,地質調査所月報,Vol.35,No.1,pp.25-47,1984

執筆者:防災技術研究部 地質研究室 長谷川 淳

担当者:防災技術研究部 地質研究室 西金佑一郎

発行者:小林 裕介 【(公財) 鉄道総合技術研究所 施設研究ニュース編集委員会 委員長】

編集者:西金 佑一郎 【(公財) 鉄道総合技術研究所 軌道技術研究部 地質】