施設研究ニュース

2022年2月号

実駅を対象とした駅構内の分布交通量推計手法

1.はじめに

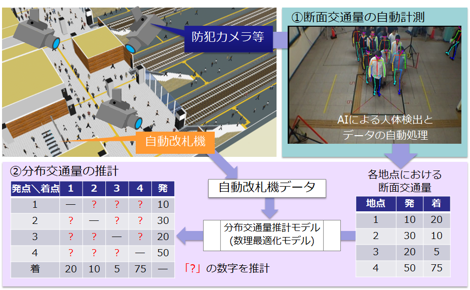

駅改良計画を検討する際には,予め駅構内における旅客の分布交通量(何処から何処へ何人の人が移動しているのか)を把握する必要があります.従来は,駅構内でのアンケート調査等による旅客の歩行経路調査や,特定の箇所における断面交通量のカウント調査等により,分布交通量が推計されてきました.このような調査は人手に頼る高コストな調査であるため,限られた日の朝ラッシュ時間帯等の一部の日・時間帯の分布交通量しか推計することができませんでした.そこで鉄道総研では,AI(人工知能)や数理最適化モデルを活用した駅構内における分布交通量の自動推計手法を提案し,研究・開発を進めています(図1)1),2).本稿では,「②分布交通量の推計」について,実駅での基礎的な検証結果をご紹介します.

2.数理モデルによる分布交通量の推計

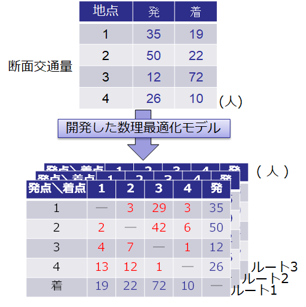

提案手法では,防犯カメラ等で得られた動画を解析することで得られる断面交通量を数理最適化モデルに入力し,分布交通量を推計します.ここで,都市圏の大規模駅などにおいては, 1つの発着地点間に複数のルートが存在するケースがあります.そこで,このようなケースにおける分布交通量の推計にも対応できるように, 1つの発着地点間に複数のルートが存在する場合には,ルートごとの交通量を推計するモデルを開発しました(図2)1).

3.実駅を対象とした検証例

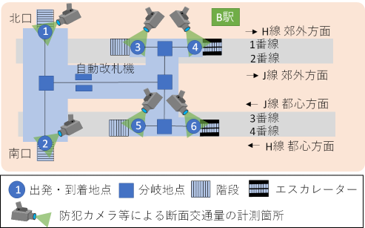

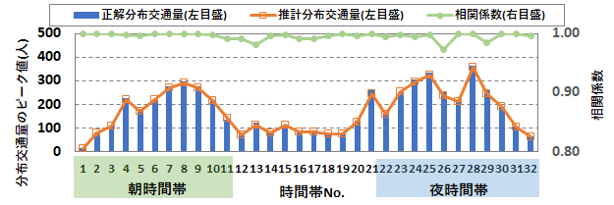

ここでは,大都市圏のB駅(乗降旅客数:約34,000人/日,図3)を対象に実駅での検証結果の例を示します.まず,B駅の自動改札機で取得された時間帯別・方向別の通過人数データなどから,検証用の分布交通量の正解値を作成します.次に,全ての階段等で断面交通量が計測可能で,計測誤差は発生しないと仮定し,分布交通量の正解値から各箇所の断面交通量を算定します.この断面交通量を開発した数理最適化モデルに入力して分布交通量を推計し,正解値と比較することで,推計精度を検証しました.その結果,断面交通量の計測誤差が発生しないと仮定した場合,駅施設計画にとって重要となる分布交通量のピーク値(分布交通量が最大である発着地点間における交通量)を高い精度で推計できること,分布交通量全体に関しても終日にわたり相関係数R=0.97以上の精度で推計できることが確認できました(図4).

4.おわりに

本稿では,実駅を対象として分布交通量推計モデルの適用性を検証した事例を紹介しました.現在,断面交通量の計測精度を向上させるために,実駅で取得した動画データを用いて,YOLO3)により断面交通量を計測する手法を検討しています(図5).将来的には,これらを統合し,駅構内の分布交通量を自動的に推計できる手法の実現を目指します.

〈参考文献〉

1) 柴田宗典,石突光隆,対馬銀河:駅改良のための構内における旅客の分布交通量推計手法,鉄道総研報告,vol.35,No.7,pp.47-52,2021.

2) Zhe Cao, Tomas Simon, Shih-En Wei, Yaser Sheikh: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields, 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp.1302-1310, 2017.

3) J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick and A. Farhadi, "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection," 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 779-788, 2016.

執筆者:構造物技術研究部 建築研究室 柴田宗典

担当者:構造物技術研究部 建築研究室 石突光隆,対馬銀河

レール頭部きず補修工法用新型熱間矯正機の開発

1.はじめに

シェリングきずなどのレール頭部損傷はレール折損の主な要因の一つであり,その管理に多大な労力がかけられています.通常,このようなレール頭部損傷に対して超音波探傷検査が実施され,閾値を超えたきずに対して,継目板取り付け後に計画的あるいは緊急的にレール交換が実施されます.しかしながら,レール交換には,新しく挿入するレールの手配や作業工程調整,さらにロングレール区間ではレール緊張器の配備など多くの手間とコストが必要となります.

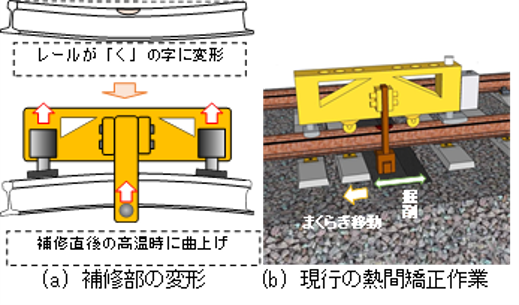

このような中,鉄道総研ではテルミット溶接を用いたレール頭部補修工法(以下,レール頭部きず補修工法と称します)のJISレールへの適用に向けた検討を2014年に実施しました1).本工法は,Elektro-Thermit社が開発したテルミット頭部補修溶接法を用いた補修工法であり,局所的に発生したレールきずを簡易に除去できる手法として,現在JR各社において試験敷設や本格導入が実施されています.当工法では,図1に示すように,補修部の熱収縮による落込みを防止するため,熱間矯正作業が必要となります.現行の熱間矯正作業では,レール底面を支点として曲上げる機構のため,準備作業としてバラスト掘削やまくらぎ移動が必要となります.また,同様の理由によりまくらぎ直結軌道などの直結系軌道では適用自体が困難となり,本工法の適用範囲が限定されています.そこで,まくらぎ移動等の付帯作業を必要とせず,直結系軌道でも施工可能な新たな熱間矯正機を開発しました.ここでは,開発した新型熱間矯正機の詳細および当該矯正機を用いた矯正試験結果について紹介します.

2.矯正機構の検討

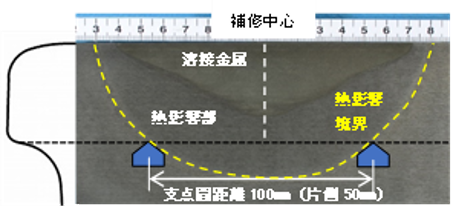

直結軌道でも適用可能な新たな矯正機構として,あご下を支点とする手法に着目しました.一方,最も効率的に矯正能力を発揮する補修部直下を支点とした場合,あご下部は補修溶接時の熱影響による軟化のため,レール曲上げに対する反力を支持できないと考えられます.また,補修部直下を避けるように支点位置を設置した場合,補修部直下から離れるほど矯正機の最大出力の増加が必要となり,併せて矯正機の剛性確保のための大型化が必須となります.そこで,補修部の断面マクロ組織より熱影響範囲を求めることで支点位置を決定しました.図2に補修部の断面マクロ組織の一例および支点位置を示します.レールを含む一般的な鋼材は,700~800℃を超えると降伏応力が0に近くなることから,当該温度域を上回る領域に支点を設けることは避けなければなりません.そこで,図2に示す断面マクロ組織から,当該温度域となる領域(熱影響部)の外側に支点位置を設定しました.

3.新型矯正機の試作

上述の矯正機構を具備した新しい矯正機を試作しました.なお,矯正機の構造を検討する上で,以下の点について考慮しました.

・ 締結装置(ばね,ボルト,インシュレータ等)を外すのみで矯正作業が可能

・ 作業員2名で運搬可能

図3に試作した新型熱間矯正機を示します.当該矯正機では,三角トラス構造を採用することで,部材の幅を最小限にしつつ十分な強度を持たせました.また,ボルト締めで分解・組立て可能な構造とし,現地での組立て作業が必要となりますが,部材1体当り最大65㎏の重量に収めました.

4.新型熱間矯正機による熱間矯正試験

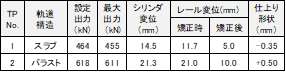

試作した新型熱間矯正機を使用し,スラブ軌道(直結8型レール締結装置)上およびバラスト軌道のまくらぎ直上で矯正試験を実施しました.矯正試験結果を表1,試験状況を図4に示します.矯正試験では,従来矯正機と同様の設定出力464kNと新型矯正機の設定出力618kNでそれぞれ矯正試験を実施し,矯正時の最大出力,シリンダ変位および鉛直方向のレール変位を測定しました.

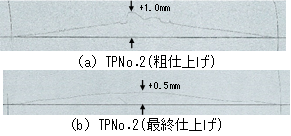

矯正試験の結果,設定出力464kN,最大出力455kN の条件で実施したTPNo.1において,矯正時のレール変位で11.7mm,矯正後のレール変位5.0mmと,従来矯正機と同程度の矯正量に達しましたが,最終的な仕上り形状は-0.35mmと仕上り範囲(+0.5mm~-0.1mm)に収まりませんでした.一方,設定出力618kN,最大出力611kNの条件で実施したTPNo.2では,矯正時のレール変位で21.0mm,矯正後のレール変位10.0mmと,従来矯正機の2倍以上の矯正量に達しました.図5にTPNo.2の粗仕上げおよび最終仕上げにおける頭頂面凹凸形状を示します.当該試験体では,十分な矯正量が得られた結果,粗仕上げ後の頭頂面形状で+1.0mm,最終仕上げ時の頭頂面形状で+0.5mmと必要最小限のグラインダ研削で仕上り範囲内に収めることが可能になりました.また,新型矯正機の作業性はいずれの軌道構造においても問題なく作業可能であることを確認しました.

なお,直結系軌道の種類によっては,矯正に伴い弾性材の抜け出しや締結装置の損傷等が生じる恐れが考えられるため,本工法の適用を慎重に検討する必要があります.そのため,今後は装置の実用化と併せて,他の直結系軌道への適用性について検討していく予定です.

〈参考文献〉

1)伊藤太初,他:テルミット頭部補修溶接法を用いたレール頭部補修方法,鉄道総研報告,Vol.28,No.6,pp,41-46,2014

執筆者:軌道技術研究部 レールメンテナンス研究室 伊藤太初

担当者:軌道技術研究部 レールメンテナンス研究室 山本隆一,高木雄太,田村裕太

風化による岩石の強度低下の推定方法

1.はじめに

自然環境下にある岩石は,風化作用により時間の経過とともに強度が低下していくことが知られています.したがって,岩石や岩盤が現状で安定していても,長期的には時間経過とともに強度が低下し,落石や岩盤崩壊等の災害が発生する可能性が高まっていきます.この時間経過による岩盤斜面の安全性の変化を評価するためには,岩石の時間の経過に伴う風化による強度低下を推定する必要があり,その推定方法について検討しました1).

2.自然での風化の進行

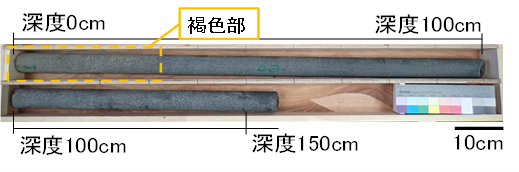

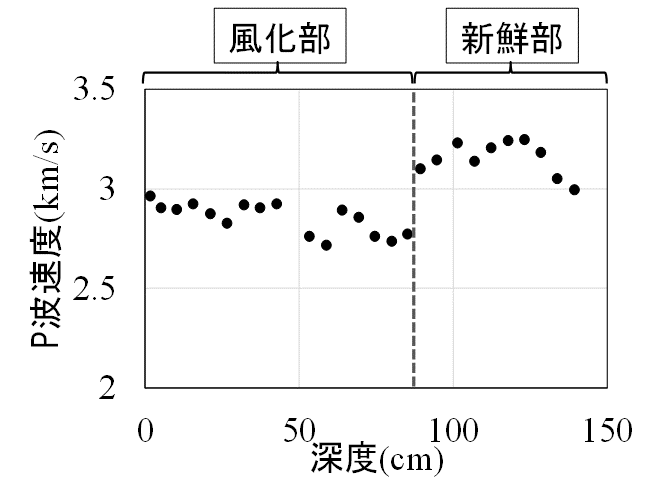

一般的な石材の一種である来待砂岩を対象として,自然環境下において時間とともに岩石の強度がどのように変化しているかを調べました.およそ100年間自然環境下に曝露されているのり面に対してボーリングを行い,コアをサンプリングしました(図1,図2).コアを観察すると,深度20~30cm程度までは風化の影響で褐色となっていることが分かります.このコアについて, P波速度を深度毎に測定しました.岩石の強度が大きいほどP波速度は大きくなることが知られています2).測定の結果から,深度85cm程度までのP波速度が比較的低く風化の影響を受けた領域と,85cm以深のP波速度が比較的高く風化の影響を受けていない領域に分かれることが明らかになりました(図3).P波速度の平均は,風化の影響を受けた領域で2.85km/s,風化の影響を受けていない領域では3.15km/sとなり,この差が100年分の風化の影響に相当すると考えられます.また,風化によって岩石が褐色に変化している深度よりも深い深度までP波速度が低下しており,見た目以上の深さまで風化による強度低下の影響が及んでいることが分かりました.

3.試験での風化の進行

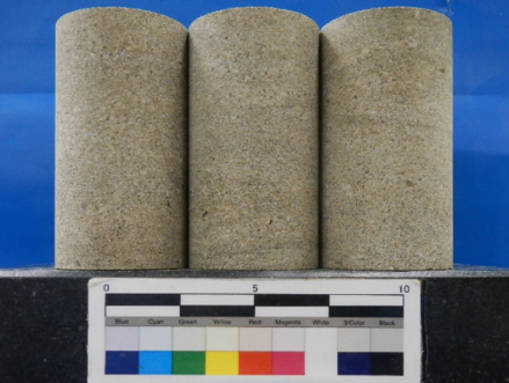

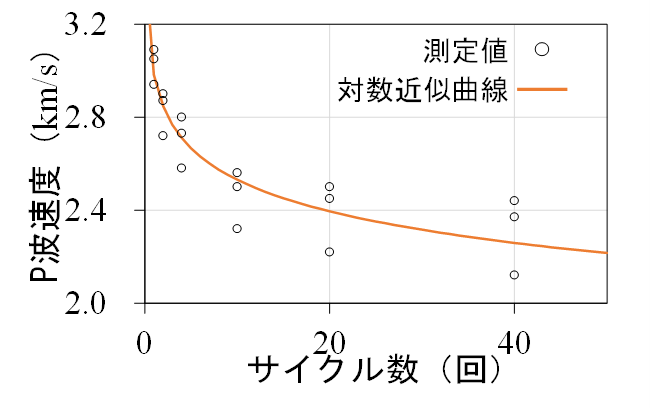

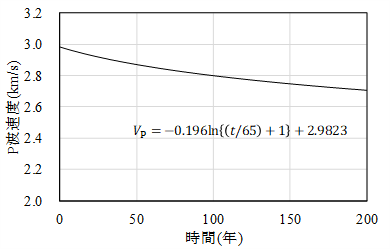

次に,試験にて模擬的に岩石を風化させて,どの様な傾向でP波速度が低下するかを調べました.模擬的な風化は,来待砂岩の供試体に対して(図4),炉乾燥(110℃,24時間)→冷却(室温,0.5時間以上)→吸水(24時間以上)の処理を繰り返し実施することで再現しました.繰り返し回数(サイクル数)に対してP波速度を測定した結果を確認すると,P波速度はサイクル数に対して対数関数で減少することが分かりました(図5).

4.時間の経過に伴う強度低下の推定

自然での風化についての測定結果と,模擬的な風化についての測定結果から,強度低下速度の推定を試みます.図5で得られた,サイクル数とP波速度の関係を,実際の時間とP波速度の関係として表すことを考えました.2章で述べたように,自然での風化において,P波速度を3.15km/sから2.85km/sに低下させるのに100年の時間を要していることを確認しましたが,これを図4にあてはめて考えてみます.図5ではP波速度を3.15km/sから2.85km/sに低下させるためには,約1.53サイクルを要しています.このことから模擬的な風化を再現した試験での1.53サイクルは,実際の時間に換算すると100年に相当すると考えられます.この関係からサイクル数を時間に換算して,0年におけるP波速度が新鮮な来待砂岩のP波速度となるようにして示したものが図6となります.P波速度を一軸圧縮強さに換算する経験式等が提案されており2),これらを用いれば,図6を強度低下の時間依存性の曲線として解釈することができます.ただし,図6の曲線は対数関数であり,時間が経過していくと,いずれP波速度が負の値になります.そのため,今回求められた強度低下の傾向は,実施した試験のサイクルに対応した時間の範囲内での傾向であるということに留意する必要があります.また,今回は割れ目を含まない均質な岩石を対象としたので,実際の岩盤に対しては割れ目の影響を考慮した評価が必要になると考えられます.

5.おわりに

本稿では風化による岩石の強度低下の推定方法を紹介しました.今後は,岩石の強度低下速度を斜面の安全性の評価に活用する方法等を検討したいと考えています.

〈参考文献〉

1) 河村祥一,嶋本敬介,川越健:来待砂岩の強制劣化試験と強度低下速度,土木学会論文集C(地圏工学),Vol.77,No.4,pp.348-359,2021

2) 井上正康,大見美智人:岩石供試体の縦波伝播速度と一軸圧縮強さとの関係,応用地質,第12巻,第3巻,pp.136-141,1971

執筆者:防災技術研究部 地質研究室 河村祥一

担当者:防災技術研究部 地質研究室 川越健

発行者:荒木 啓司 【(公財) 鉄道総合技術研究所 施設研究ニュース編集委員会 委員長】

編集者:中村 麻美 【(公財) 鉄道総合技術研究所 構造物技術研究部 コンクリート構造】