施設研究ニュース

2022年8月号

高架橋の降伏を考慮した高架上家の耐震診断用地震力の設定法

1.はじめに

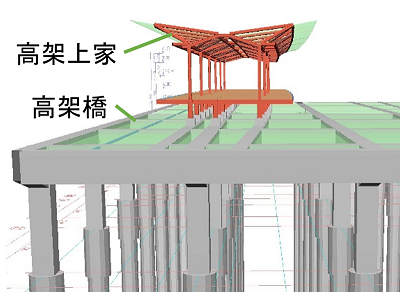

高架橋上に設置された旅客上家(以下,高架上家,図1)では,耐震診断と耐震補強が進められています.耐震診断に際しては,鉄道総研の編さんによる『鉄骨造旅客上家の耐震診断指針』1)(以下,上家指針)がしばしば参照されています.しかしながら,上家指針の従来の地震力設定法は,高架橋を弾性としているため,高架橋の降伏震度等が考慮されておらず,高架上家に作用する地震力が過大となり,耐震補強量が増加する場合があります.そこで,鉄道総研では,高架橋の降伏震度等を考慮し,高架橋の地震時応答の低減効果による,新たな高架上家の耐震診断用の地震力設定法を提案しましたので,ご報告します.

2.従来の設定法とその課題

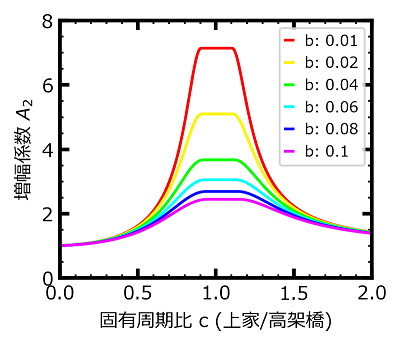

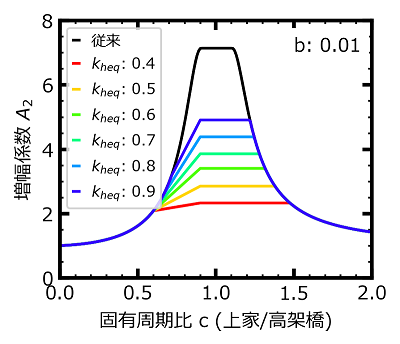

上家指針に示される地震力設定法(以下,従来法)では,高架橋との共振による上家の地震力の増幅について,増幅係数A2を地震力に乗ずる形式で考慮しています.この増幅係数A2は,建築基準法施行令等に示される係数Aiに準ずるもので,構造物が弾性状態にあることを前提に算出されます.従来法を用いれば,増幅係数A2は,高架橋に対する上家の固有周期の比(以下,固有周期比c)と質量の比(以下,質量比b)のみによって容易に算出されますが,固有周期比が1に近く,質量比が小さい場合に,増幅が大きく設定されます(図2).これは,従来法では,構造物を弾性としていることが一つの要因です.一方,実際に耐震診断で想定するような地震動では,構造物が降伏し非線形特性が顕在化します.高架橋が降伏した場合には,高架橋自体の地震時応答が低減し,上家への地震力が高架橋を弾性と仮定した場合よりも低下します.従って,従来法では,高架上家の耐震診断用地震力を安全側に設定できるものの,過大な高架上家の耐震補強となる点が課題となっていました.

3.高架橋の降伏による高架上家の地震時応答への影響

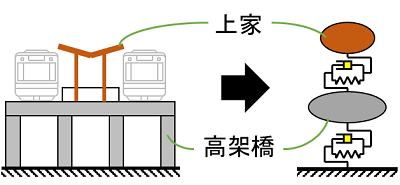

前章のような課題認識のもと,高架橋の降伏を想定して,高架上家の地震力の増幅を,質点系非線形動的解析により検討しました.解析では,上家と高架橋を単純化した2質点モデル(図3)とし,パラメーターとして前述の固有周期比cと質量比b,そして高架橋の等価固有周期Teqとkheq(降伏震度等により定まる震度2))を現実的な範囲で,網羅的に設定しました.また,入力地震動は,上家指針の耐震診断で想定されている地震動の規模(建築基準法施行令等の規定と概ね同等)を最大規模とし,入力倍率を変更して複数の地震動レベルを設定しました.

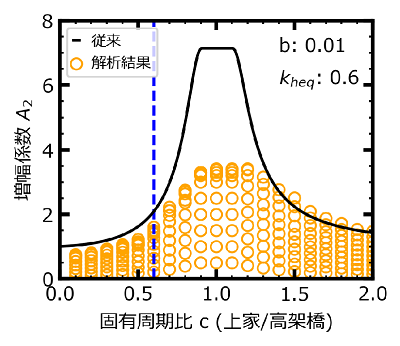

解析結果の一部を図4に示します.これは,b=0.01,kheq=0.6,Teq=0.8の結果です.図中の黒実線は,従来法で算出した増幅係数A2(以下,従来法A2)を示しています.固有周期比全範囲で,解析結果が従来法A2と同等か,それよりも小さい値を示しています.特に,高架橋と高架上家が共振するc=1.0付近では,解析結果が大幅に小さい値となっています.この傾向は,他の条件でも同様に見られ,特にkheqが小さい場合で顕著に現れました.また,従来法A2よりも解析結果が小さくなるcの下限は,c=0.6付近(図中青破線)に見られますが,この点も他の条件で概ね同様です.以上のことから,高架橋が降伏することで,高架上家へ入力される地震力は低減し,特に高架橋と高架上家の共振が懸念される場合でその低減効果が大きいことが分かりました.

4.高架橋の降伏を考慮した新たな地震力設定法

前章の検討を受けて,鉄道総研では,高架橋の降伏を考慮した新たな地震力設定法(以下,提案法)を提案しました.図4の結果から提案した高架橋の降伏を考慮した増幅係数A2の一部を,従来法との比較として,図5に示します.提案法では,前章で地震力の低減の見込めた範囲をkheq毎に異なる折れ線で表し,それ以外の範囲を従来法と同様とする形式にまとめました.提案法を用いることで,例えばkheq=0.6の場合,従来法に比べ地震力増幅を最大で40%低減することができます.

続いて,提案法運用手順を図6に示します.提案法と従来法で異なる点は,最初の段階で高架橋設計担当者からkheqを提示してもらう点のみです.従って,提案法においても,従来法と同様に,高架橋と高架上家の一体モデルを用いた解析は一切不要となっております.

5.おわりに

高架上家の耐震診断用地震力に関して,高架橋の降伏を考慮した新たな設定法を提案しました.本提案法を用いることで,高架橋と高架上家の共振が懸念される場合,大幅な補強量軽減が期待できます.なお,本提案法は,2022年度の上家指針改訂に際して,同指針へ収録を行い,改訂版の指針を鉄道技術推進センターより公開しております.

<参考文献>

1) 鉄道総合技術研究所編集:鉄骨造旅客上家の耐震診断指針,2017.

2) 鉄道総合技術研究所編集:鉄道構造物等設計標準・同解説 耐震設計,2012.

執筆者:構造物技術研究部 建築研究室 石川大輔

担当者:構造物技術研究部 建築研究室 清水克将,土井一朗

レール損傷箇所の繰り返し走行時の耐久性の基礎的評価

1.はじめに

無線式列車制御システムの導入検討が行われており,将来的に軌道回路が撤去された場合,レール損傷検知(本報告ではレール折損による破断状態を「レール損傷」と称します)ができなくなります.軌道回路以外に帰線電流の不平衡からレール損傷を検知する方法なども研究されていますが,軌道回路と同等以上の低コストで即時性や検知率が高いシステムの構築は原理上困難だと考えられます.そのため,軌道回路以外の検知方法では,万一の際に限られた期間内でレール損傷個所の繰り返し通過を許容しなければならない場合も生じると考えられます.本研究では,レール損傷が検知されるまでの間に列車が直線区間を営業速度で繰り返し走行する場合を想定した耐久性の基礎的評価を行いました.

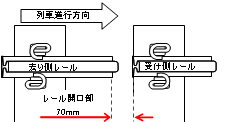

2.走行シミュレーションによる著大輪重の推定

レール損傷個所の列車通過時の輪重を評価可能な走行シミュレーションを用いて,通過時に生じる著大輪重を推定しました.算出条件を表1に,レール損傷個所の想定図を図1に示します.車輪が乗り移る際の去り側レールの変位量が最も大きくなることで,段差が生じること,また去り側レールより受け側レールの鉛直剛性が高いことで,車輪衝突時の著大輪重が最も大きくなり,レール頭部の塑性変形が生じやすい条件を想定しました.

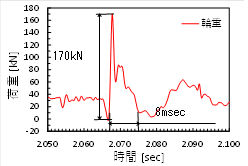

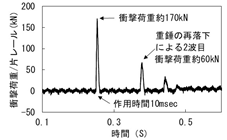

走行シミュレーションで得られた荷重を図2に示します.図2より,受け側レールには最大170kN,作用時間8msecの衝撃荷重が発生することがわかりました.

3.重錘落下試験による耐久性評価

(1)試験条件

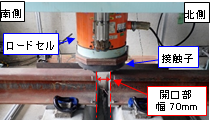

レール損傷が検知されるまでの間,当該箇所を繰り返し列車が通過する際の耐久性を評価するため,重錘落下試験を行いました.載荷荷重は前述の荷重を用いますが,図1に示す配置状態で重錘落下させると,受け側レールと去り側レールで剛性が異なるため,レールに衝撃した重錘が偏心し,試験機の破損につながる恐れが考えられます.そのため,開口部中心を対称面とし,受け側レールを左右対称となるよう供試体を設置しました(図3).この条件では接触子が2本のレールに衝撃することから,両レールに均等に荷重が加わると想定し,受け側レールに発生する衝撃輪重170kNを2倍し,340kNを載荷荷重としました.載荷回数は,10万回(基幹線区7日間程度)としました.著大輪重を実用的な試験時間で載荷するため,重錘落下試験機を新規製作しました1).

(2)試験結果

試験時の荷重の時刻歴波形を図4に示します.図4より落下1波目の荷重は目標とする荷重条件に合致しますが,その後2波目,3波目が発生しています.これは重錘が落下した後に跳ね上がり,その後再衝突を繰り返した結果です.重錘の跳ね上がりを防止することは困難ですが,2波目の衝撃荷重は60kN程度であり,目標とする衝撃荷重の3割程度であることから,その影響を加味しないものとしました.レールの塑性変形量を確認するため,図5に示すようにレールの断面形状を測定しました.測定箇所はレール端面から5mmの位置とし,鉛直方向の落ち込み量を確認しました.

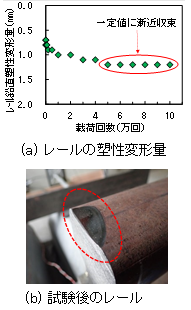

最大載荷回数10万回を繰り返し載荷した後のレール頭頂面の塑性変形量およびレール頭頂面付近の状況を図6に示します.レールの塑性変形は,10万回載荷時でも1.2mm程度と小さいことがわかりました.また,塑性変形は載荷回数5万回程度までに一定値に収束することがわかりました.

(3)考察

既往の研究では2),載荷回数は少ないですが同様の重錘落下試験において,荷重条件やレールと車輪の接触条件が変わらない場合,①塑性落ち込み量はある一定値に漸近収束し,推定式で推定できること,②荷重振幅とレールの降伏応力,およびレールと車輪の幾何形状から,レールの最大塑性変形量をおおむね予測可能であることがわかっています.文献2)の推定式で今回の条件のレール最大塑性変形量を推定すると1.05mmとなり,試験結果と概ね一致し,理論で想定する範囲内であることがわかりました.これらのことから,列車の繰り返し通過によるレールの塑性変形量は,本検討の条件下において問題ない範囲に留まることがわかりました.したがって,基幹線区で7日間程度の供用は可能と推定されます.

ただし,実条件では,群発シェリングによるレール損傷などが想定され,残存したレールに傷が残っている可能性があります.また,レール損傷面が鉛直ではなく,複雑な折損面となる可能性があります.これらの条件下では,今回の検討で推定した耐久性が確保できないと考えられます.また,図1に示す走行方向が逆の場合,レール締結装置への衝撃が支配的となることから,その耐久性評価を別途実施しています.

4.おわりに

検討の結果,レール損傷個所を繰り返し通過することによる,レール頭部の塑性変形は,一定値に収束することがわかりました.道床の変形が無く,今回想定した直線区間の通勤車両の条件では,走行安全性に与える影響が少ないと考えられます.今後はこれらの残された課題について評価を継続する予定です.

参考文献

1) 安田ほか:レール損傷個所通過時の繰り返し衝撃荷重を模擬可能な重錘落下試験装置の開発,日本鉄道施設協会誌,第60巻,第6号,pp.54-57,2022.6

2) 浦川ほか:繰り返し重錘落下試験による開口部のレール塑性変形進み特性の把握,第25回鉄道技術連合シンポジウム講演論文集(J-RAIL2018),No.18-83,2018

執筆者:軌道技術研究部 軌道構造研究室 西宮裕騎

担当者:軌道技術研究部 軌道構造研究室 塩田勝利

トンネル内落雪位置の分析

1.はじめに

積雪寒冷地域を列車が走行すると軌道上の雪が舞い上げられ,車両台車部等へ着雪が成長し,これが落雪することで,分岐器の不転換や地上設備の破損等の障害が発生することがあります.列車速度が速くなると落雪の衝撃荷重が大きくなることから,このような着雪とそれに付随する障害は,新幹線・在来線ともに列車速度の高速化に伴って顕著となってきています.着雪が多くなる気象条件に関する研究はこれまでにも多く実施されていますが,車両からの落雪に関する研究は少ないのが現状です.これは,落雪については現象を捉えることが難しいことが原因と考えられます.冬期の設備破損はトンネル内で夜間の巡回警備の際に発見されることが多いのですが,設備破損の原因となる物体が見つからないことから,着雪した車両がトンネル等の温暖な環境に進入した際に車体温度の上昇に伴って発生した落雪が原因と推察されています.

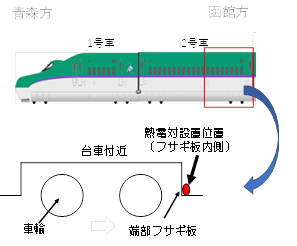

2020年度冬期に北海道旅客鉄道株式会社では,落雪の検知を目的として,営業列車の車両台車部フサギ板に熱電対を取り付けて走行時の温度データを取得しました.これらの測定データから落雪位置を特定する手法について検討し,落雪推定位置とトンネル進入時の推定着雪量,気温との関係を分析した結果を紹介します.

2.落雪位置の分析方法

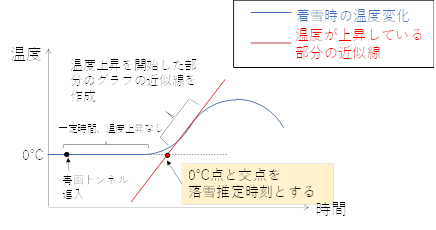

分析には,新青森・新函館北斗間を走行した試験列車ならびに営業列車に運用された車両で取得したデータを用いました.車両の2号車後位台車端部フサギ板内側にT熱電対を複数配置して,1秒間隔で走行時の車体温度を記録しました(図1).着雪した車両が,車両基地へ入庫した際にフサギ板の着雪状況と温度上昇との関係を調べたところ,着雪ありの状態では温度は0℃付近に保たれ,着雪が無くなった後に温度上昇がおこるということが確認されました.同様の現象がトンネル内でもおきます.着雪した車両が青函トンネルに進入した場合の典型的な温度変化の模式図を図2に示します.トンネルに進入後,フサギ板に着雪がある間の温度は0℃に保たれますが,落雪が発生するとトンネル内の暖かい風がフサギ板にあたることで温度が上昇します.そこで,温度上昇している部分の近似直線と0℃の交点を落雪推定時刻として抽出しました.列車の走行記録(走行キロ程の通過時刻と速度がわかる)を用いて,落雪推定時刻に対応する走行キロ程を調べ,落雪推定位置を求めました.

走行ルート沿線の気象庁観測点として,青森,蟹田,木古内,北斗を選択し,各気象庁観測点の1時間毎の気温,降水量,日照時間を入力値として,着雪量推定手法1)により,1時間ごとの区間着雪量を推定しました.今回紹介する上り列車において,青函トンネル進入までの推定着雪量は木古内と北斗の区間着雪量の合計値を用いました.これと併せて青函トンネル進入時刻の気温として木古内の値を使用しました.

3.落雪位置の特徴

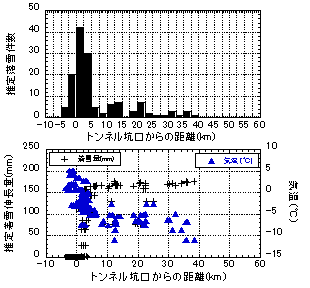

図3に上りの営業列車を例に青函トンネル坑口からの距離を2.5km毎に階級分けし,落雪位置をカウントして作成したヒストグラム(上)とトンネル坑口からの距離を横軸に推定着雪量と気温の分布(下)を示します.分析した上りの列車本数は49本で,1列車につきフサギ板中央付近の2~3点の温度データから落雪推定位置を抽出したため,データ総数は139例です.以下に傾向をまとめます.

▶ 落雪推定位置はトンネル坑口から5km未満が多数を占め,トンネル坑口から5km以遠では落雪事例が少なくなる傾向がありました.これは上り,下りともに同じ傾向であり,上りは全データの69.8%がトンネル坑口から5km未満に集中します.

▶ トンネル坑口から5km未満で落雪したと推定される列車のトンネル進入時の推定着雪量は0~170mmの範囲で幅がありました.また,トンネル進入時の気温は概ね-5℃よりも高いことがわかります.特に,推定着雪量が0mmの時は気温がプラスの場合です.

▶ トンネル坑口から5km以遠における推定着雪量は180mm程度と多く,トンネル進入時の気温は -5℃以下の場合がほとんどでした.

以上の分析結果から,着雪量だけではなく気温も落雪に影響することがわかりました.これは,着雪とフサギ板界面の融解に着雪体自体の温度が冷熱源として影響を及ぼすためと考えられます.

着雪量は着雪に働く重力に影響し,着雪の温度は着雪とフサギ板との界面の付着力に影響すると考えられます.このため,落雪のメカニズムを考える場合,トンネル内の気温と走行風によって着雪とフサギ板との界面に供給される熱量による融雪と界面の付着力と着雪の重力との力学的バランスを考慮して落雪に至る条件を調べることが必要です.

鉄道総研では,明かり区間での着雪の成長とトンネル内での落雪の発生を考慮した着落雪推定手法に取り組んでおり,今回紹介したデータを用いて落雪位置の推定精度の検証を行っています.

<参考文献>

1)鎌田慈ら:鉄道車両台車部の着雪量推定手法,寒地技術論文・報告集,Vol.36,2020

執筆者,担当者:防災技術研究部 気象防災研究室 鎌田 慈

発行者:中村 貴久 【(公財) 鉄道総合技術研究所 施設研究ニュース編集委員会 委員長】

編集者:野寄 真徳 【(公財) 鉄道総合技術研究所 防災技術研究部 地質】