施設研究ニュース

2025年1月号

駅構内の旅客分布推計システムの開発

1.はじめに

駅の改良計画を検討する際に必要となる現状の駅の利用状況を,簡易かつ低コストに把握するために,鉄道総研では,駅構内に設置されている防犯カメラ映像を用いた分布交通量(何処から何処へ何人の人が移動しているのか)の自動推計手法1)を提案し,研究・開発を進めています.本稿では,既報(施設研究ニュース No.378,2022.2)で紹介した自動推計手法のプロトタイプシステムを開発し,実駅において実証試験を行った結果等について紹介します.

2.システムの概要

本システムの概要を図1に示します.防犯カメラ映像の取得方法はいくつか考えられますが,簡易な方法として,分配器を用いた手法を示します.この手法は駅の監視カメラモニタに接続されているHDMIケーブルに分配器を接続して解析用のPCを設置することで,駅の防犯カメラシステムのセキュリティーを支障することなく簡易に分析が可能です.解析用のPCでは防犯カメラ等から得られる動画にAI(YOLOX2)及びByteTrack3))による画像解析を適用することで断面交通量を自動計測し(図1①),計測された各地点における断面交通量や自動改札機の通過人員データ等から,数理最適化処理によりOD交通量を推計します(図1②).

3.OD交通量の推計

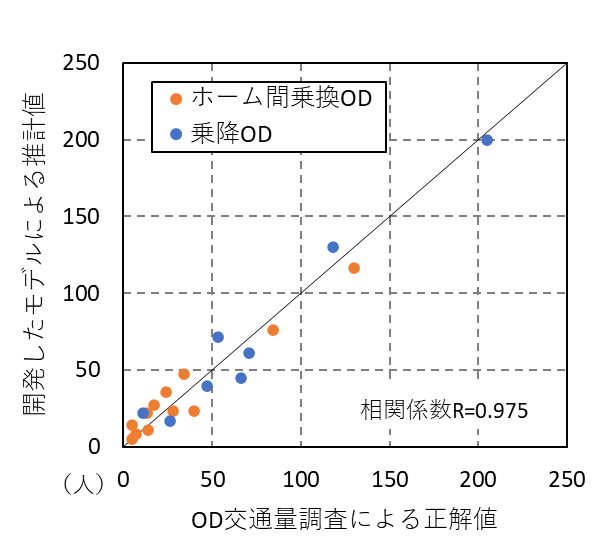

本プログラムは,OD交通量推計モデルとして,経路交通量型エントロピー最大化モデルを適用しています.ここでは,関西圏のある駅を対象として,OD交通量調査で得られた(サンプリング率70%の拡大値を利用した)正解値と推計モデルで算出された値との比較により,精度検証した例を示します(図2).改札内で乗り換えのためにプラットホーム間を移動するOD交通量をオレンジ色の「ホーム間乗換OD」で,この駅で乗降するOD交通量を青色の「乗降OD」で示しています.相関係数R=0.975の高い精度でOD交通量を推計できていることが確認できます.

4.システムの導入によるコスト削減効果の試算

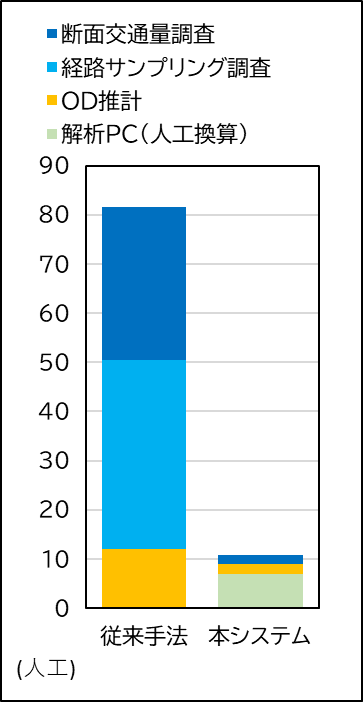

本研究で開発した防犯カメラを活用した旅客分布推計システムでOD推計の調査を実施した場合と,人海戦術による従来手法で調査を実施した場合のコストを比較します(図3).試算の対象駅は,コンコース数:1,改札数:2,ホーム数:3,各ホームの階段数:6の仮想の駅です.また調査規模は,朝夕のラッシュを対象とした各2時間の調査を平日,休日で各1日ずつ実施することを想定しています.従来手法でコストの大半を占めていた断面交通量調査が自動化されたことや,OD交通量を推計するための経路サンプリング調査が不要になったこと等が要因となり,全体で約85%のコスト削減が実現できると試算されました.更に,本システムでは,防犯カメラさえ設置してあれば,長期にわたって連続的にデータを取得することができるため,工事中の動線変化などのステップが多く切り替わる場面などでも,常にOD交通量を把握することが可能になります.

5.リアルタイム旅客分布の表示

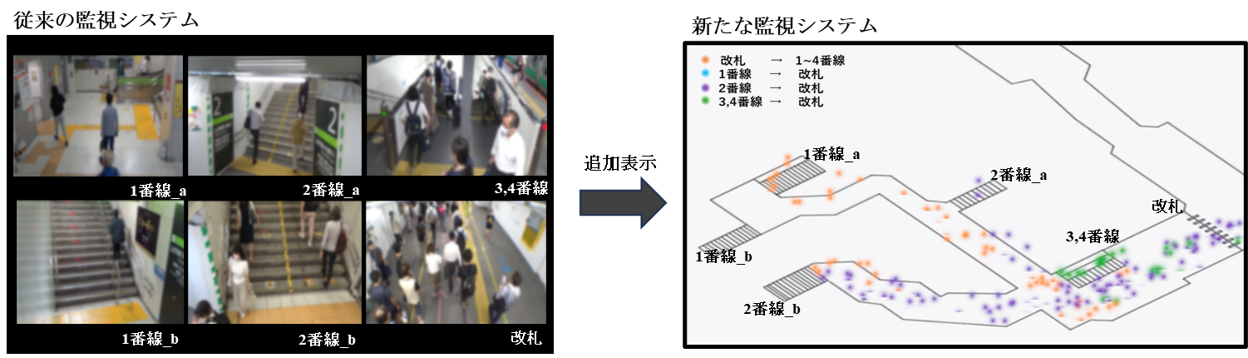

本研究で開発した旅客分布推計システムを発展させ,リアルタイムの旅客分布を推定して平面図上に表示することで,駅構内の旅客分布を一目で把握可能な,新たな監視システムの開発に取り組んでいます(図4).ここではリアルタイムで計測した断面交通量に対して,事前(例えば前日の同時間帯)に推定した駅構内のOD交通量に基づき移動方向の比率を決め,シミュレーション上で歩行速度などを再現することにより,リアルタイムの旅客分布を推定して表示しています.

6.まとめ

駅構内のOD交通量を把握するために,従来手法に代わるシステムとして,防犯カメラ等の画像解析や数理モデルを活用した「駅構内の旅客分布推計システム」を開発しました.今後は,本システムと各種センサを融合させることで,OD交通量の推計精度とリアルタイム旅客分布の表示精度向上を図るとともに,旅客への混雑情報提供ツールとして活用するための改良を進め,実用化を目指します.

参考文献

1) 柴田宗典,石突光隆,対馬銀河:動画解析と数理最適化モデルを用いた鉄道駅構内における分布交通量の推計手法,日本建築学会計画系論文集,第88巻,第803号,pp.56-67,2023.

2) Ge, Zheng, et al., Yolox: Exceeding yolo series in 2021, arXiv preprint arXiv:2107.08430, Cornell University, 2021.

3) Yifu, Zhang, et al., ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box, arXiv preprint arXiv:2110.06864v3, Cornell University, 2022.

執筆者:構造物技術研究部 建築研究室 対馬銀河

担当者:構造物技術研究部 建築研究室 柴田宗典,石突光隆

レール折損の発生状況および検査・保守の実施状況

1.はじめに

鉄道の安全安定輸送の維持およびそれに伴うコストの観点から、鉄道事業者におけるレールの保守管理は重要事項となっています.一方で,各事業者における近年のレールの保守管理の実施状況や課題に関する統計的な情報・資料等の数は多くありません.そこで,各事業者(計142事業者)を対象にレールの保守管理に関するアンケートを実施し,レール折損の発生状況および検査・保守の実施状況についてまとめました1).

2.レール折損の発生状況

2014年12月~2019年11月の5年間に発生したレール折損について「発生原因」,「通過トン数および敷設年数」などの回答を得ました。また,各事業者が管理する総路線延長等の基本情報も得ています.

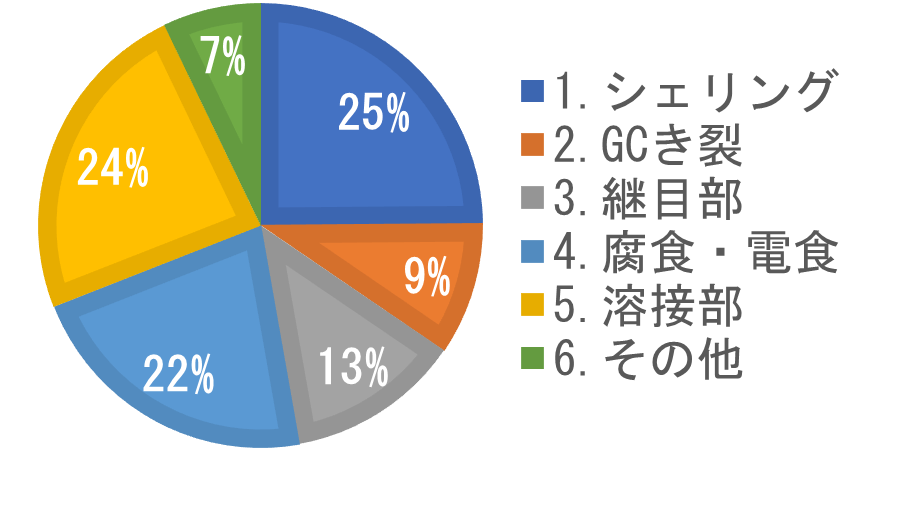

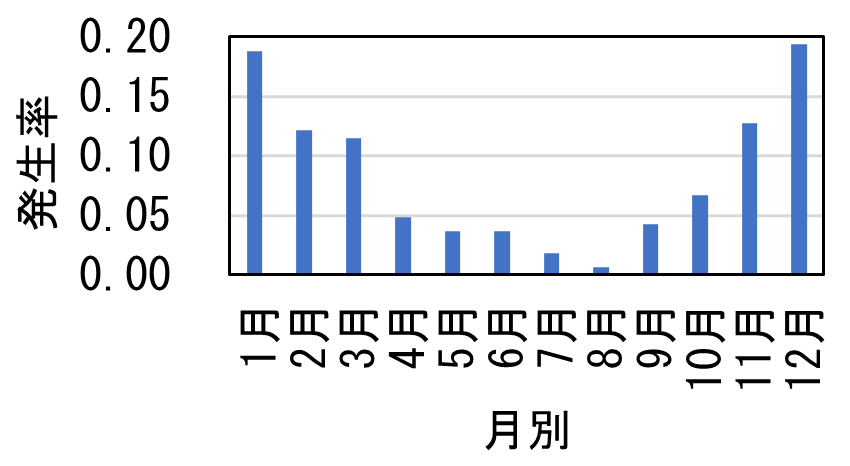

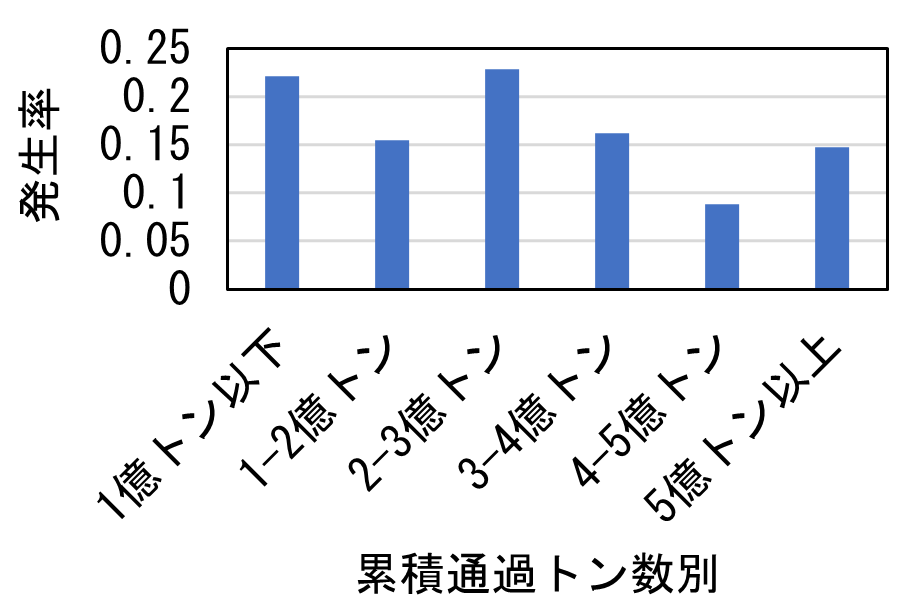

図1にレール折損の原因別の発生割合を示します.シェリングおよびゲージコーナき裂2)(以下,「GCき裂」)に起因する頭部横裂と腐食に起因する底部横裂で約6割を占めており,次いでレール溶接部の欠陥による折損,継目での破端となっています.図2にレール折損の月別の発生割合を示します.温度低下によりレールに引張の軸力が作用する冬季に折損が多く生じていることがわかります.なお,特にその影響を受けるシェリングやGCき裂によるレール折損は夏季には発生していませんでした.図3にレール折損の累積通過トン数別の発生割合を示します.この結果からは,累積通過トン数とレール折損の発生割合に関係性は見られませんでした.これは,各事業者もしくは線区ごとに,列車運行頻度や走行車両の特性,さらに保守管理の方法や頻度が異なることによるものと考えられます.

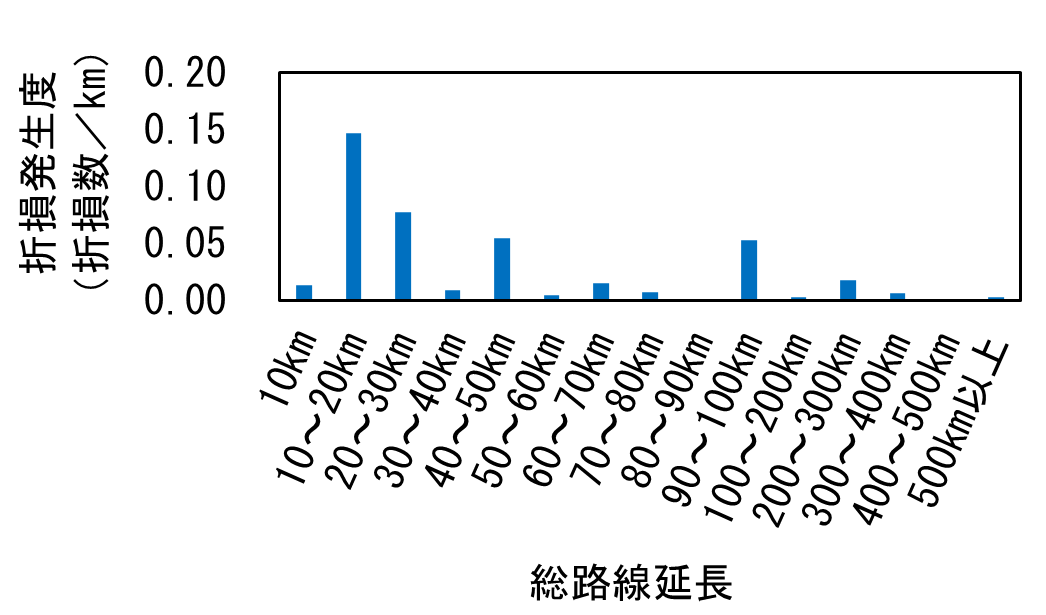

図4に単位路線延長におけるレール折損の発生頻度を示す指標として,総路線延長別の各区分における発生数/事業者所有総路線延長(以下、「折損発生度」とします)を算出した結果を示します.これを見ると,総路線延長が長くても折損発生度としては低くなっており,事業者規模や事業者ごとの保守方法の違い等が影響していると考えられます.

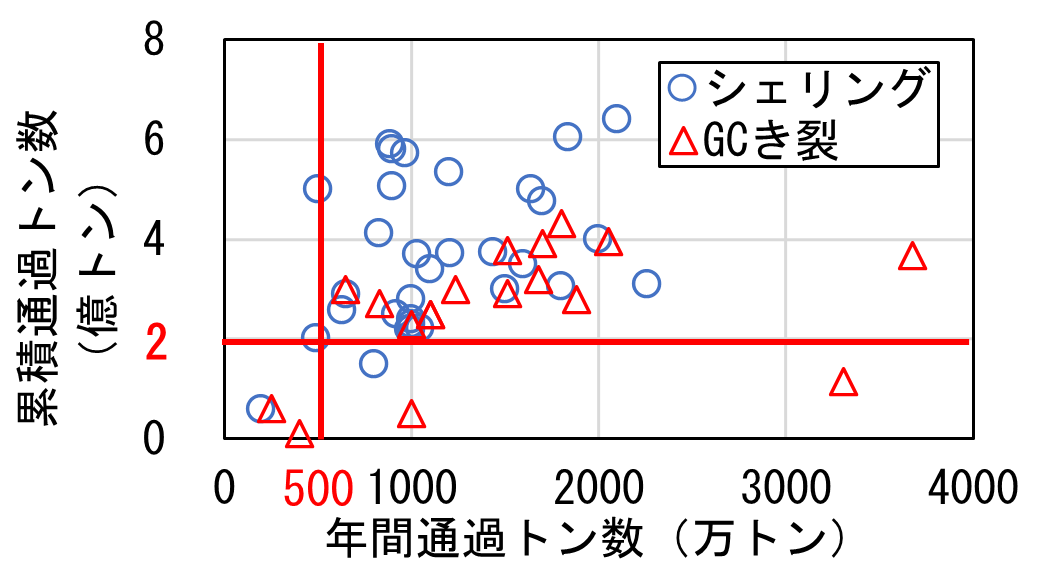

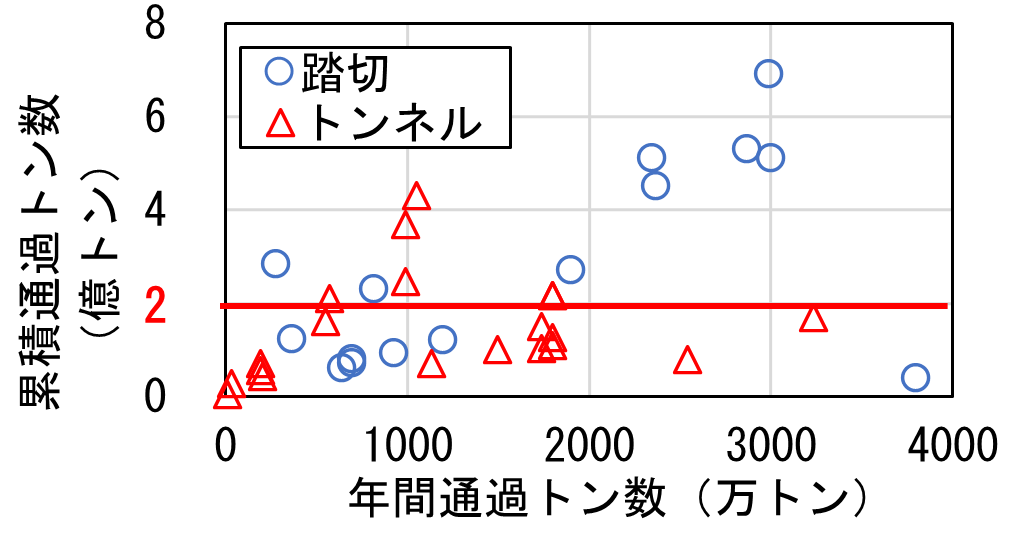

図5に,シェリング,GCき裂によるレール折損に至るまでの年間通過トン数と累積通過トン数の関係を示します.一部の例外を除いて,シェリング等を起因としたレール折損は,累積通過トン数が2億トン以上の路線での発生が大半を占めていました.これは,従来の知見通り2),転がり接触疲労損傷を起因としてレール折損が発生するには一定以上の累積通過トン数が必要であることを示しています.また,年間通過トン数が500万トン以上の路線での発生が大半を占めており,年間通過トン数の影響もあることが示唆されました.さらに,GCき裂を起因としたレール折損は,シェリングの場合と比較して少ない累積通過トン数で発生する傾向がありました.過去の研究3)において,GCき裂のようにき裂の起点が偏心している場合は,き裂の起点が中心にある場合と比較して浅い位置で破断することが示されており,調査結果の傾向と一致します.

図6に腐食によるレール折損に至るまでの年間通過トン数と累積通過トン数の関係を,トンネル内と踏切内での折損に分類して示します.両者の折損の発生割合はほぼ同等でした.また,シェリング等の転がり接触疲労に起因するレール折損とは異なり,累積通過トン数2億トン以下で5割程度のレール折損が発生しています.腐食を要因としたレール折損は,腐食環境や漏水の状況に影響されることから,比較的早期に折損に至るものから長期間かけて進行するものまで発生時期のばらつきが大きくなったと考えられます.さらに,踏切内に比べてトンネル内の方が少ない累積通過トン数で折損に至る傾向がみられました.これは,トンネルでは腐食に加え,漏水によりレール頭頂面の凹凸が発生する場合があり,その際には輪重変動が増加し,レール底部に生じる曲げ応力も増加することで早期折損に至る可能性があるためだと考えられます.

3.レール探傷検査の実施状況

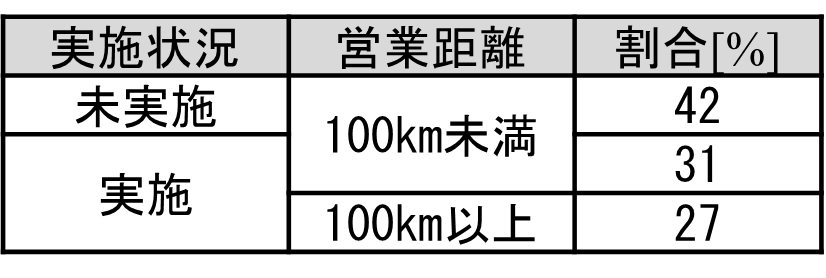

表1にレール探傷検査の実施状況を示します.レール探傷検査は58%の事業者が実施しており,その内,浸透探傷検査のみを適用していると回答した4社を除いて,超音波探傷検査を適用していました.一方,レール探傷検査を実施していない多くの事業者は所有する総路線延長が短く,その8割以上はレール折損が発生していませんでした.また,定期的なレール探傷検査を実施している事業者の折損発生度は,未実施の事業者よりも低くなっており,探傷検査によるレール折損防止効果が示唆されました.なお,レール探傷によってすべての折損を防止できるわけではなく,鉄道総研では新規検査手法の開発や適切な維持管理手法の提案によって,レール損傷事象の減少にこれからも取り組んでまいります.

4.おわりに

本調査の実施にあたり,数多くの事業者に協力いただきました.貴重なデータをご提供いただいたことに改めて感謝の意を表します.

参考文献

1) 佐野国光,細田充,寺下善弘,水谷淳:レールの保守管理に関する実態調査,令和6年度土木学会全国大会第79回年次学術講演会,仙台,2024年9月,Ⅵ-685.

2) 新版軌道材料編集委員会:新版軌道材料,pp.67-86,2011.

3) 細田充,水谷淳,山本隆一,片岡宏夫:熱処理レールのき裂進展速度の推定,鉄道総研報告,Vol.32,No.2,pp.17-22,2019.

執筆者:軌道技術研究部 レールメンテナンス研究室 水谷淳

担当者:軌道技術研究部 レールメンテナンス研究室 寺下善弘,細田充

レール頭頂面に形成した落葉起因の黒色皮膜除去装置の開発

1.はじめに

山間線区においては,落葉が車輪に踏まれることでレール頭頂面において皮膜となり,それが朝露や小雨などにより水分を含むことで,葉に含まれるタンニンと鉄が反応し黒色の皮膜(以下,「黒色皮膜」と呼ぶ)が形成されます.この黒色皮膜は,湿潤条件下で車輪とレールの間に介在すると低粘着となり,列車の空転や滑走を引き起こすことが報告されています1).また,既往研究では,黒色皮膜の除去および粘着力の改善には,クエン酸水溶液の散布とその後の水散布が有効であることが示されています2).そこで本研究では,これらの手順に基づき,営業線において形成された黒色皮膜を効率的に除去できる黒色皮膜除去装置(以下,「除去装置」と呼ぶ)を開発しました.そして,黒色皮膜の形成が見られる営業線において,除去装置を用いた黒色皮膜の除去試験を実施し,本装置の性能を評価しました.

2.黒色皮膜除去装置の構造

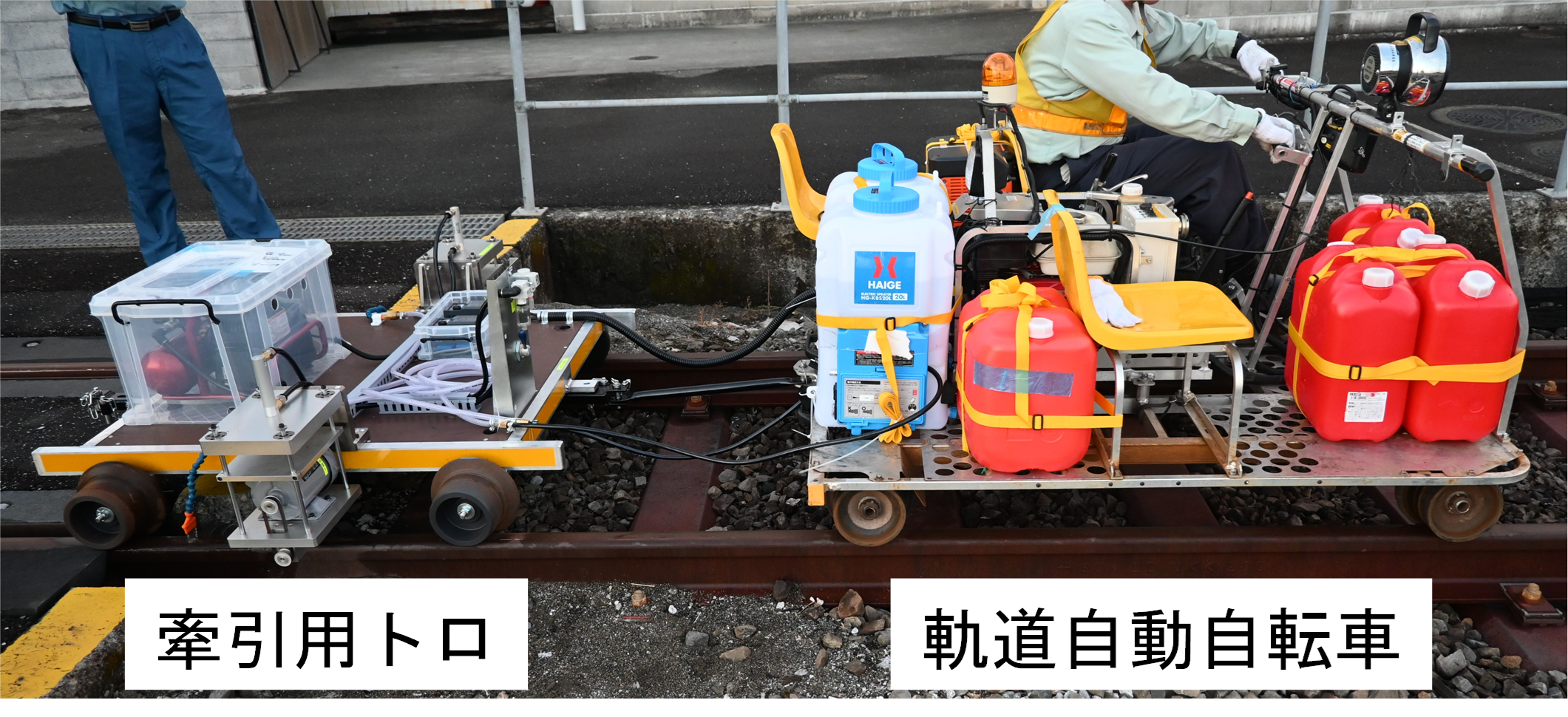

除去装置の概要を図1に示します.また,施工時の除去装置の外観を図2に示します.除去装置は2台の軌道自動自転車と1台のけん引用トロで構成されています.具体的には,1台目の軌道自転車において,①クエン酸水溶液をレール頭頂面へ散布するクエン酸散布機構,2台目の軌道自動自転車にけん引されたトロにおいて,②レール頭頂面にせん断力を与え黒色皮膜を除去する黒色皮膜除去機構,③クエン酸や黒色皮膜の残渣を洗浄する水散布機構が設けられています.また,除去装置は時速10kmでの施工が可能であり,比較的長距離にわたっての施工が可能です.黒色皮膜除去機構については,レール頭頂面との接触面積を増加させるとともに,せん断力を発生させるため,車輪と同じ方向に転動する円筒型の研磨材を採用しました.

3.黒色皮膜除去試験

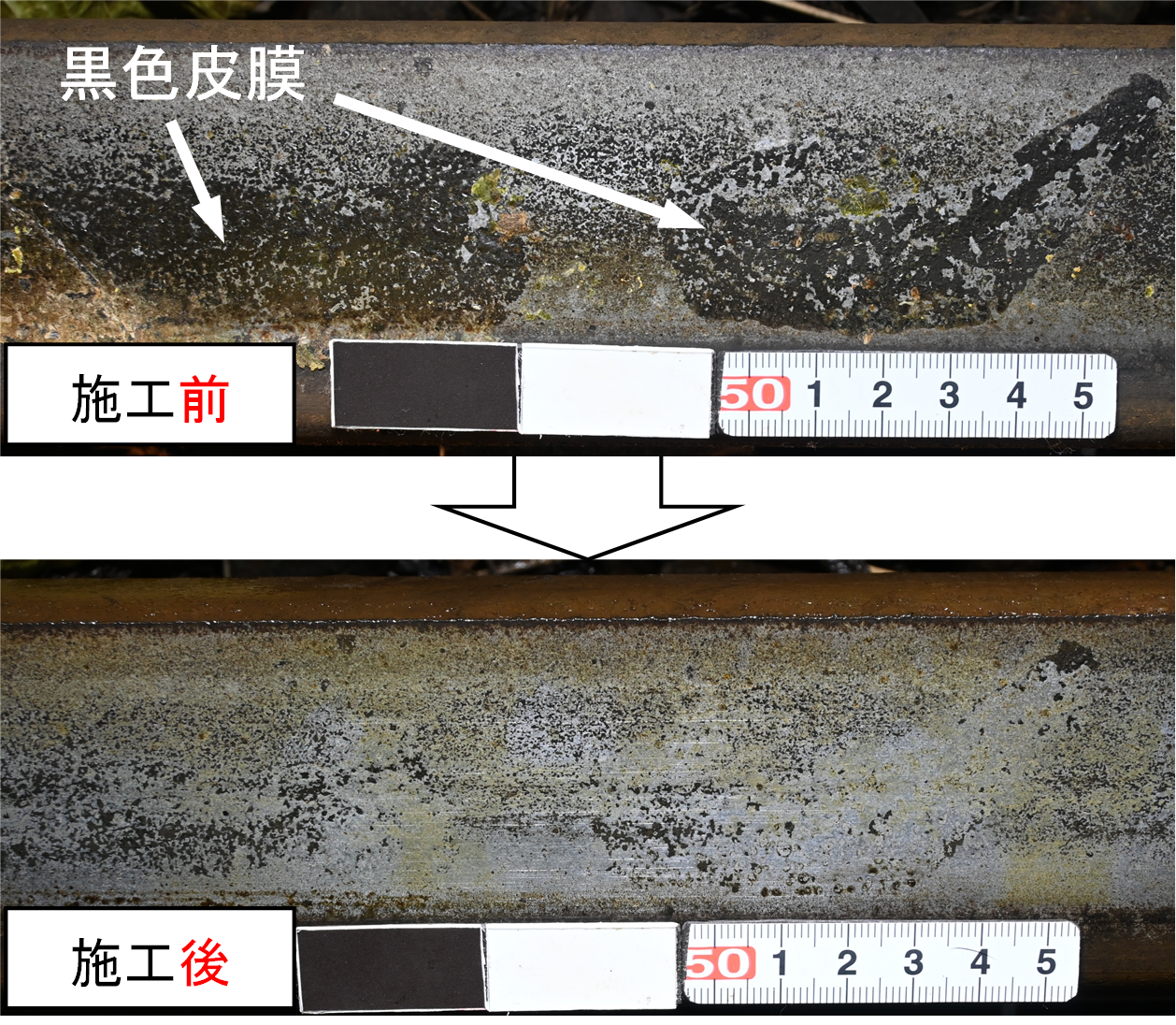

開発した除去装置の有効性を確認するため,秋季の山間線区において,黒色皮膜の除去試験を実施しました.試験は,あらかじめ黒色皮膜の形成が確認された,合計22地点で実施しました.各地点では,除去装置の施工前後に,レール頭頂面の外観観察,および電磁膜厚計による黒色皮膜の膜厚測定を実施しました.施工前後におけるレール頭頂面の外観の例を図3に示します.

図3に示すように,施工前にはレール頭頂面全域にわたって黒色皮膜が形成されていることが確認できます.一方,施工後にはレール頭頂面にわずかに黒色皮膜が斑状に残存する状態となっており,黒色皮膜の大部分が除去されたことが確認できました.また,その他の地点においても,概ね同様に黒色皮膜が除去されました.

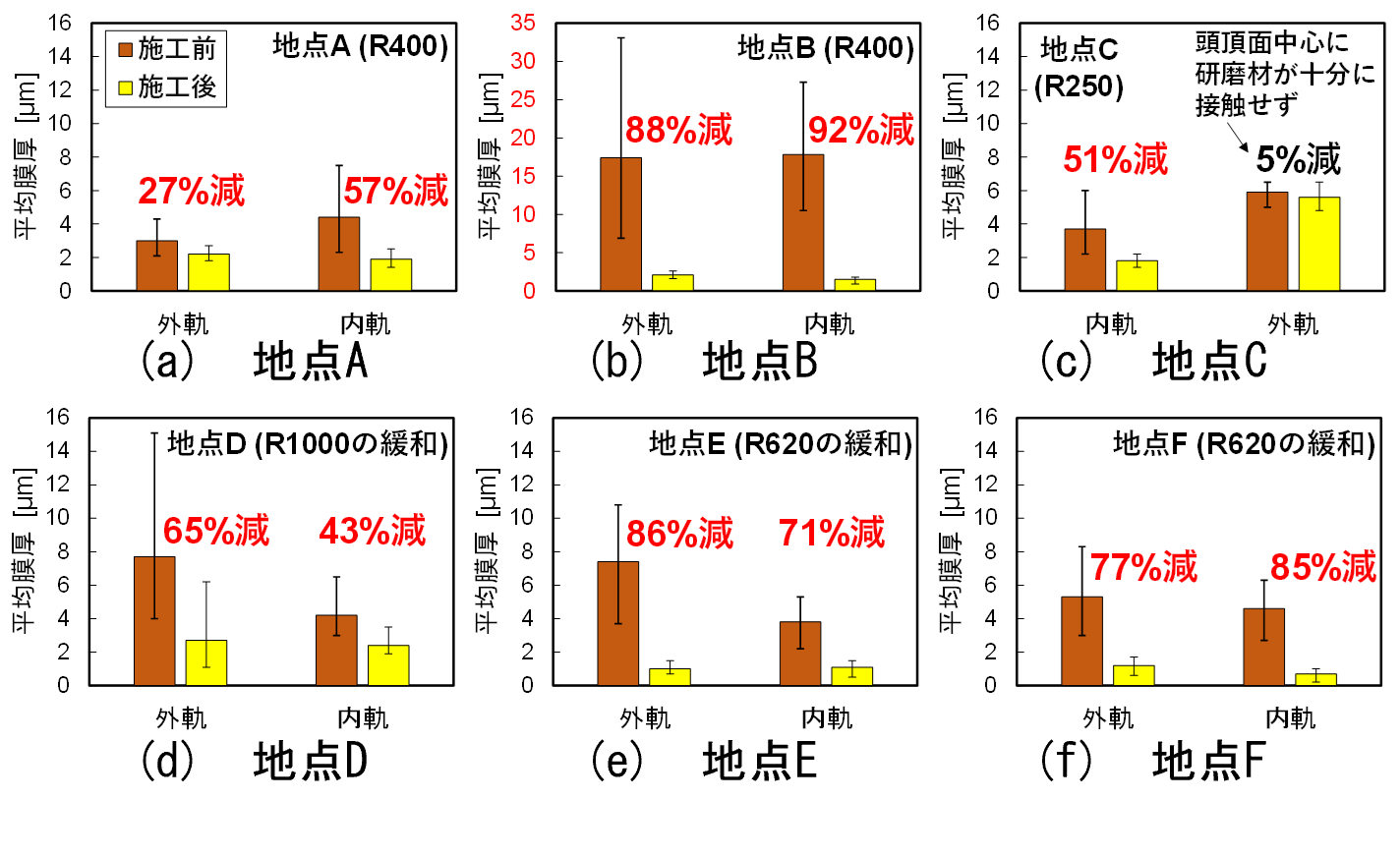

施工前後に実施した黒色皮膜の膜厚測定結果のうち,代表例として6地点の結果を図4に示します.なお,地点Bの結果については,その他の地点と比べて黒色皮膜が厚いため,その他の地点と縦軸の範囲が異なっています.

図4に示すように,いずれの地点においても,除去施工により黒色皮膜が除去され,膜厚も減少していることが確認できます.本研究における除去施工で最も除去効果が認められたのは,図4(b)に示す地点Bの内軌で,膜厚が92 %減少していました.また,測定地点全体では,平均して約60 %の膜厚が減少する効果が確認できました.いずれの地点においても,施工後の平均膜厚が約2 μmまで除去できていることから,施工前の平均膜厚が薄い箇所については,相対的に除去した膜厚の割合が低くなったものと考えられます.なお,室内における2円筒摩擦試験において,黒色皮膜の除去とともに接線力係数が増加していた2)ことから,本除去施工においても接線力係数は増加しているものと推察されます.図4(c)に示す地点Cの外軌においては5 %の減少にとどまっていすが,これは地点Cが半径250 mの急曲線であり,かつ105 mmのカントと10 mmのスラックが設定されていることから,除去装置が内軌側へ移動することで,外軌側においてレール頭頂面中心に研磨材が十分に接触していなかったことによるものと考えられます.ただし,車輪と主に接触するゲージコーナ側については,外観観察により黒色皮膜が除去されていることを確認しました.

4.まとめ

本研究では,クエン酸散布機構,黒色皮膜除去機構および水散布機構から構成される黒色皮膜除去装置を開発し,黒色皮膜が形成している営業線において,除去装置を用いて黒色皮膜除去試験を実施しました.その結果,レール頭頂面の外観において,黒色皮膜の大部分が除去されたことを確認しました.また,試験後に膜厚が平均で約60 %,最大で92 %減少しました.これらの結果から,黒色皮膜除去装置が黒色皮膜を十分に除去する性能を持つことを実証しました.

参考文献

1) 菅原衛:山間線区における空転滑走に関する研究, 土木学会第 67 回年次学術講演会, VI-495, pp. 989-990, 2012.

2) 井戸達哉, 生駒一樹, 鈴村淳一, 辻江正裕, 幸野真治, 浦川文寛, 陳樺:落葉起因のレール面上黒色皮膜に対するクエン酸による除去効果の検討, 第26回鉄道工学シンポジウム論文集, pp. 113-120, 2022.

執筆者:鉄道力学研究部 軌道力学研究室 幸野真治

担当者:鉄道力学研究部 軌道力学研究室 辻江正裕

材料技術研究部 潤滑材料研究室 鈴村淳一,生駒一樹

発行者:後藤 恵一 【(公財) 鉄道総合技術研究所 施設研究ニュース編集委員会 委員長】

編集者:京增 顕文 【(公財) 鉄道総合技術研究所 防災技術研究部 気象防災】