施設研究ニュース

2025年3月号

軌道材料モニタリングシステムによるレール波状摩耗および接着絶縁継目の状態把握法の検討

1.はじめに

現在,軌道設備の健全性は,保線技術者が徒歩巡回や列車巡回で目視や寸法測定等により確認しているため,保線技術者にとって大きな負担となっています.そこで,近年急速に進展している画像処理技術に着目し,車両等から撮影した画像データを用いて,軌道設備の健全性を評価する方法を検討しています.その一環として,本研究では,東海旅客鉄道株式会社の軌道材料モニタリングシステム1)で取得した画像から,レール波状摩耗および接着絶縁継目のフローを抽出するアルゴリズム2)を作成したので以下に報告します.

2.使用した画像データ

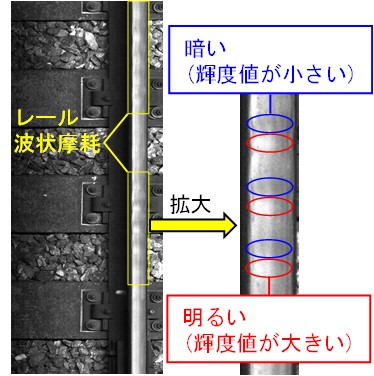

図1に,本研究で使用したレール周辺を撮影した画像の一例を示します.なお,図1には例としてレール波状摩耗の画像を示しています.本研究では,軌道材料モニタリングシステムで取得した輝度情報を有する画像(以下,「2D画像」といいます.)を使用して検討を行いました.なお,2D画像の分解能は,まくらぎ長手方向が0.5mm,レール長手方向が1mmです.また,レール長手方向に並んだピクセルを列,まくらぎ方向に並んだピクセルを行とします.

3.レール波状摩耗を抽出するアルゴリズム

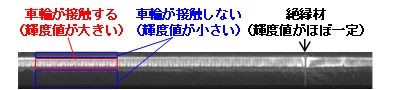

図1に示したように,レール波状摩耗が発生したレールは,レールと車輪が接触する面(以下,「レール照り面」といいます.)の輝度値が周期的に変化することがわかります.一方,健全なレールは,レール照り面の輝度値がほぼ一定です.そこで本研究では,レール照り面の輝度値の変化に着目して,アルゴリズムを作成しました.以下にアルゴリズムの詳細を示します.

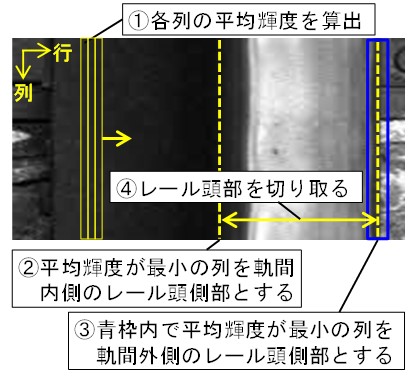

(1)レール頭部の抽出(図2)

① 図1に示した2D画像からレールが映っている部分を大まかに切り取り,各列の平均輝度を算出します.

② 列ごとの平均輝度を算出し,平均輝度が最も小さい列を軌間内側のレール頭側部とします.なお,本研究で使用した画像は,レールの錆が発生した部分で輝度値が小さくなるという特徴を有していると考えられます.

③ 軌間内側のレール頭側部から軌間外側方向にレールの頭部幅分ずらした位置付近(図2の青枠内)において,各列の平均輝度を計算し,平均輝度が最も小さい列を軌間外側のレール頭側部とします.

④ 軌間内側のレール頭側部から軌間外側のレール頭側部までの範囲(レール頭部)を切り取ります.

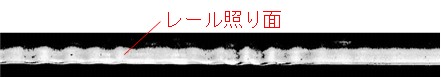

(2)レール照り面の抽出

本研究で使用した2D画像のレール照り面の輝度値は概ね100以上であるため,輝度値100以下のピクセルを黒色にするマスク処理を適用し,レール照り面のみを抽出します(図3).

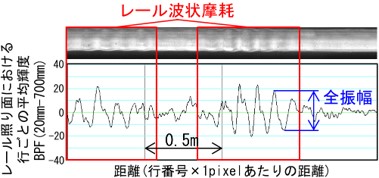

(3)レール波状摩耗の抽出

レール照り面における行ごとの平均輝度を縦軸,レール長手方向の距離を横軸としたデータを作成し,波長20mm~700mmのバンドパスフィルタ(BPF)処理を行います(図4).図4において,連続的に波形の振幅が大きい箇所がレール波状摩耗発生箇所と考えられます.本研究においては,全振幅20程度以上の箇所で,比較的明らかなレール波状摩耗が発生していました.

4.接着絶縁継目のフローを抽出するアルゴリズム

図5に示すように,接着絶縁継目の絶縁材は,車輪とレールが接触する面と接触しない面の輝度値の差が小さくなります.それに着目してアルゴリズムを作成したので,以下にその詳細を示します.なお,図5のレール照り面の縞模様は,レール削正痕であると考えられます.

(1)レール頭部の抽出

3.(1)と同様にレール頭部を抽出します(図5).

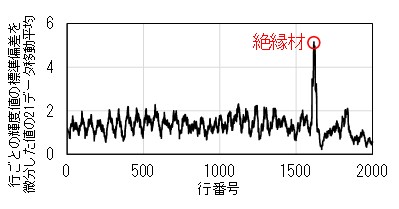

(2)絶縁材の抽出

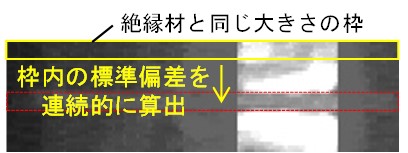

① 図5おいて,移動平均フィルタを用いてノイズ除去後,各行の輝度値の標準偏差を算出し,縦軸が標準偏差,横軸が行番号のデータを作成します.さらに,そのデータを微分後,21データ移動平均を算出します(図6).そして,ノイズ除去後の図5から,図6の最大値の行の前後15mmを切り取ります(図7).

② 図7に示すように,絶縁材と同じ大きさの枠を用意し,枠内の標準偏差を列方向に連続的に算出します.そして,標準偏差が最も小さくなる箇所を絶縁材として抽出します.

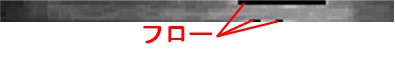

(3)フローの抽出

抽出した絶縁材において,絶縁材の輝度値とレール照り面の輝度値の平均値を閾値とし,閾値より輝度値が大きいピクセルを黒色にするマスク処理を適用します.そして,マスク画像からノイズおよび明らかにフローではないピクセルのマスク処理を外し,残った黒色のピクセルがフローと考えられます(図8).

5.おわりに

レール周辺を撮影した2D画像に本研究で作成したアルゴリズムを適用した結果,レール波状摩耗および接着絶縁継目のフローの抽出が可能であることがわかりました.今後は,本研究で作成したアルゴリズムを多数の画像に適用し,抽出精度の検証を行う予定です.

参考文献

1) 杭瀬翔太,千田耕大 : 新幹線車両に搭載可能な軌道材料モニタリングシステムの開発,第79回土木学会年次学術講演会講演概要集,VI-1355,2024.

2) 木村瞭太,坪川洋友,杭瀬翔太 : 軌道材料モニタリングシステムによるレール波状摩耗および接着絶縁継目の状態把握法の検討,第31回鉄道技術連合シンポジウム(J-RAIL2024),SS2-4-1,2024.

執筆者:軌道技術研究部 軌道管理研究室 木村瞭太

担当者:軌道技術研究部 軌道管理研究室 坪川洋友

設計標準の改訂に伴う設計計算例の紹介

1.はじめに

令和5年1月に,鉄道構造物等設計標準・同解説(コンクリート構造物)1)が発刊されました.この設計標準では,体系の変更が行われ,基本原則編,構造物・構造要素編,部位・部材編の3階層2)となりました.また,安全かつ災害後も早期復旧が可能な構造物の設計法等,コンクリート構造物に関する最新の技術が導入されました.これに伴い,設計計算例についても改訂しましたので,その概要と改訂に伴う効果の検証の例について紹介します.

2.設計計算例の概要

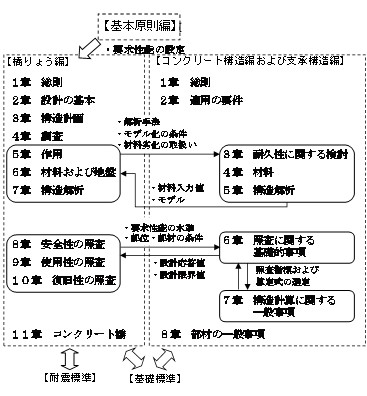

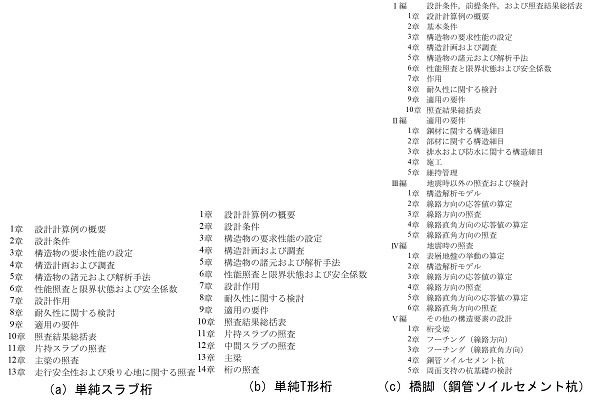

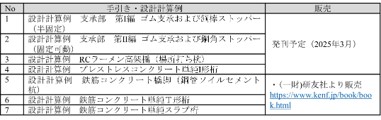

改訂した設計計算例は,冒頭に概要を追加しています.この概要は,設計標準の体系変更に対応した箇所や,図1のように橋りょう編とコンクリート構造編・支承構造編の関係を示しています.また,性能照査型設計の流れや,設計計算例の各章を設計標準の対応について示しています.図2に各設計計算例の目次を示します.設計条件から照査結果総括表までは同一の構成となっており,以降は各橋りょうに対応した内容が記載されています.表1に示す,他の設計計算例についても同様の構成となっています.

3.改訂に伴う効果の検証

3.1 改訂に伴う効果の検証3)

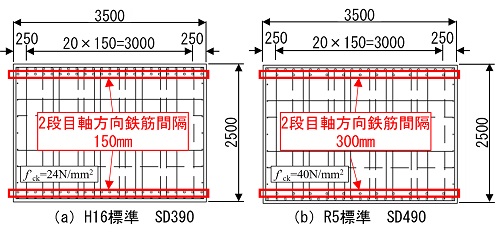

高強度鉄筋の適用範囲が,SD390からSD685に拡大しました.RC橋脚(鋼管ソイルセメント杭)では,く体の軸方向鉄筋にSD490を採用しています.鉄筋の高強度側への適用範囲拡大により,軸方向鉄筋の削減量を図3に示します.

3.2 RC単純T形桁,RC単純スラブ桁および支承部4),5)

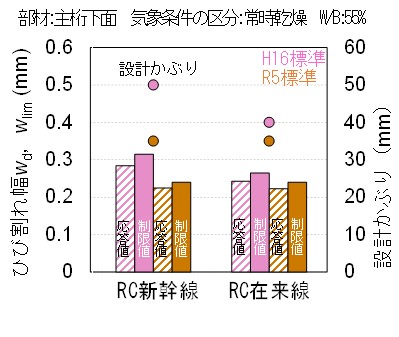

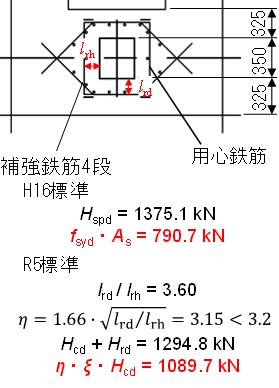

鋼材の腐食に関する検討において,腐食に対する水掛かりの重要性を踏まえ,水の浸透に伴う鋼材の腐食に関する検討が導入されました.RC桁の主桁下面のような常時乾燥の場合,従来の中性化に関する検討よりも水の浸透に伴う鋼材の腐食に関する検討の設計かぶりの方が小さくなります(図4).常時乾燥では,中性化に関する検討によると中性化が進みやすく腐食が生じやすいとされる一方で,実態においては中性化残りが10mm以下であっても腐食が生じにくい実態を反映した値となっています6). 地震によりストッパー周辺の桁座・桁端埋込み部が損傷して復旧が困難な事例があったことから,設計水平力の算定式の見直しを行っています.新たに導入した式は,耐力に影響する鉄筋の配置(図5のlrd/lrh)を考慮した算定式となります.lrd/lrhが大きくなるように鉄筋を配置することによって耐力の向上が見込めます.図5の例では配筋を変更しなくても設計水平耐力は従来以上となりました.

4. おわりに

表1に示す設計計算例や手引きは,(一財)研友社より販売(一部、販売予定)されています.これらの資料が、橋りょうの設計の参考になれば幸いです.

参考文献

1)(公財)鉄道総合技術研究所編:鉄道構造物等設計標準・同解説(コンクリート構造物),丸善,2023

2)渡辺健,田所敏弥,池田学,岡本大: 鉄道構造物等設計標準・同解説(コンクリート構造物)の改訂概要,鉄道総研報告, Vol.37, No.11, pp.1-5, 2023

3)鈴木瞭,荒木一徳,中田裕喜,轟俊太朗,渡辺健: 鉄道構造物等設計標準(コンクリート構造物・令和5年)に基づく橋脚の試設計,鉄道総研報告, Vol.37, No.11, pp.45-48, 2023

4)轟俊太朗,森勇樹,田所敏弥,渡辺健:鋼角ストッパー埋込部の設計耐力算定式,鉄道総研報告,Vol.37,No.1,2023

5)鈴木瞭,中村麻美,徳永宗正,渡辺健: 鉄道構造物等設計標準(コンクリート構造物・令和5年)に基づく桁の試設計,鉄道総研報告, Vol.38, No.10, pp.39-42, 2024

6)轟俊太朗,石田哲也,上田洋,田所敏弥:水の浸透と中性化によるコンクリート構造物中の鉄筋腐食に関する設計法,鉄道総研報告,Vol.37, No.10, pp.1-8, 2023

執筆者:構造物技術研究部 コンクリート構造研究室 小西亮太

担当者:構造物技術研究部 コンクリート構造研究室 渡辺健,轟俊太朗,中田裕喜

赤外線カメラによる,鋼橋塗替え時の下塗り塗膜の膜厚計測手法

1.はじめに

鋼橋の塗替え工事では手作業によって塗装されるため,膜厚にばらつきが生じる可能性があります.塗膜の膜厚は防食性に影響することから,塗装の施工管理にあたり,広域かつ定量的な膜厚計測手法の確立が求められています.こうした状況に鑑み,鉄道総研では赤外線カメラによる膜厚計測の適用可能性を検討しています.これまでの研究から,赤外線カメラで計測可能な膜厚は約100μm以下であることが確認され1),塗替え工事の第1層目の塗装を対象とした膜厚計測手法を提案しています.本稿では,実際の塗替え状況を模擬して塗装した塗膜の膜厚を赤外線カメラで計測した結果について紹介します.

2.試験方法

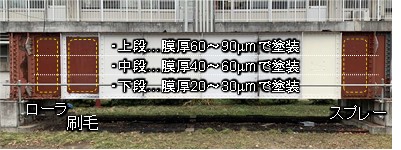

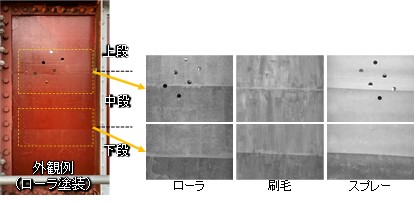

本試験の塗装対象は,鉄道総研の敷地内に設置されている鋼橋の廃桁の切出し部材としました(図1).使用する塗料は市販のエポキシ樹脂塗料としました.切出し部材に対する塗装方法は,塗装器具による塗りむらの影響を把握するため,ローラ,刷毛およびスプレーとし,高さ方向で3つに区分して膜厚が上から順に60~90μm,40~60μm,20~30μmとなるように塗装しました.膜厚計測にあたっては,赤外線カメラによる撮影のほかに塗膜の断面観察による膜厚計測を行い,双方の膜厚計測結果を比較しました.赤外線カメラでは一度の撮影で各々の段の塗装範囲が網羅できるように部材から約3m離れて撮影した後,撮影画像から断面観察箇所の近傍(約20×20mmの範囲)における各画素の輝度の平均値を算出しました(図2).また,断面観察では,高さ,横方向とも約50mm間隔で膜厚をn=3で計測しました.

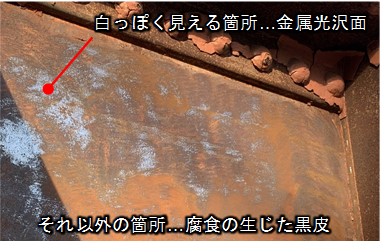

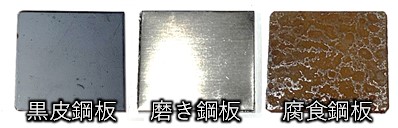

なお,塗装前の素地調整作業にはディスクサンダーを使用し,現場での標準的な仕上がりとして,全体的に腐食の生じた黒皮が残存し,部分的に金属光沢が存在する状態としました(図3).このような鋼材の表面状態の違いによる膜厚計測結果への影響を把握するため,切出し部材に加えて,黒皮鋼板,磨き鋼板,腐食鋼板の小型鋼板を準備しました(図4).黒皮鋼板はJIS G 3101に規定される熱間圧延鋼板を用い,磨き鋼板はJIS G 3141に規定されるブライト鋼板を用いました.腐食鋼板は,黒皮鋼板をJIS K 5600-7-9のサイクルA条件で1週間腐食させ,ダブルアクションサンダーで研磨して腐食箇所と金属光沢箇所が混在したものとしました.

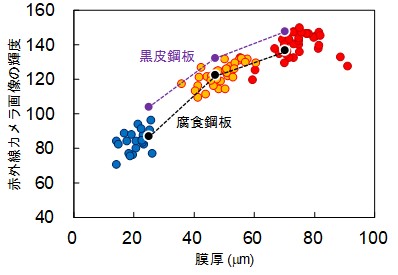

各種の小型鋼板の塗装には自動塗装機を用い,膜厚25~100μmの小型塗装鋼板を作製しました.このとき全ての塗装鋼板を一度に塗装することで鋼板種による膜厚差は無いと仮定し,磨き鋼板の小型塗装鋼板を代表として電磁式膜厚計を用いた膜厚計測を行いました.続いて赤外線カメラ撮影を行い,各小型塗装鋼板の中心から約40×40mmの範囲の各画素の輝度の平均値を算出して,電磁式膜厚計での膜厚計測結果と比較しました.

3.試験結果と考察

塗装後の切出し部材の外観例と,各塗装箇所の赤外線カメラ画像を図5に示します.目視上では各段の膜厚の違いを判断し難いのに対して,赤外線カメラでは膜厚が小さい下段ほど輝度が低下して全体的に暗い画像となり,大まかな膜厚分布を広範囲で計測できることが分かりました.また,ローラと刷毛では明るい部分と暗い部分が混在しており,塗装器具による塗りむらの存在を赤外線カメラ画像から確認できました.

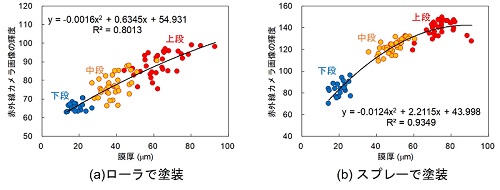

続いて,ローラまたはスプレーの塗装箇所において,断面観察から計測した膜厚と,断面観察箇所近傍の赤外線カメラ画像の輝度の関係を図6に示します.2次関数による回帰を行った結果,ローラの場合の決定係数は0.80,スプレーの場合は0.93となり,赤外線カメラ画像の輝度から膜厚を推定できることが分かりました.

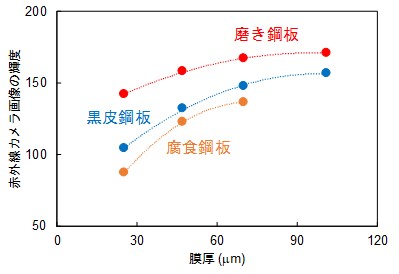

続いて,各小型塗装鋼板の膜厚と赤外線カメラ画像の輝度との関係を図7に示します.金属光沢を有する磨き鋼板の場合には総じて輝度が大きくなる傾向にあるなど,鋼板の表面状態が膜厚の計測結果に影響することが分かりました.この結果を用いて,スプレーの塗装箇所の結果(図6(b))に対して図7における黒皮鋼板と腐食鋼板の小型塗装鋼板の結果を重ねたものを図8に示します.これより,腐食鋼板の小型塗装鋼板と図6(b)の計測結果が概ね一致しました.これは,切出し部材の素地調整作業後の鋼材表面の大部分が腐食の生じた黒皮であったことが影響していると考えられます.この結果より,塗装前の鋼材の表面状態を模した小型塗装鋼板を見本板として作製し,その膜厚と輝度の関係をあらかじめ把握しておくことで,赤外線カメラ撮影画像の輝度から塗装箇所の膜厚を定量的に把握できる可能性が得られました.

4.おわりに

塗替え工事における広域かつ定量的な膜厚計測手法として,第1層目の塗装を対象とした赤外線カメラによる膜厚計測手法を提案しました.今後は,塗装鋼橋の塗替え工事における施工管理手法としての活用や,塗装作業者の塗装作業性評価ツールとしての活用に向けた取り組みを進めます.

参考文献

1) 坂本達朗,山中翔:塗装鋼橋の塗替え時を対象とした赤外線による膜厚計測手法の検討,防錆管理,Vol.68, No.4, pp.1-10, 2024

執筆者:材料技術研究部 防振材料研究室 坂本達朗

担当者:材料技術研究部 防振材料研究室 山中翔

発行者:後藤 恵一 【(公財) 鉄道総合技術研究所 施設研究ニュース編集委員会 委員長】

編集者:木下 果穂 【(公財) 鉄道総合技術研究所 構造物技術研究部 トンネル研究室】