施設研究ニュース

2025年7月号

テルミット溶接部における超音波探傷検査の脱技能化

1.はじめに

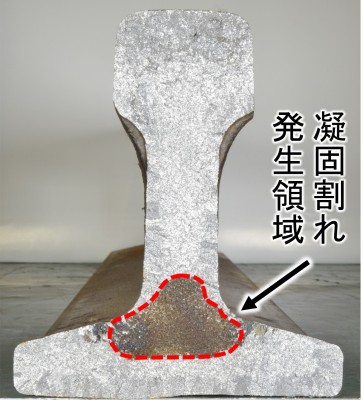

現在,在来線の線路上で実施されているレール溶接(3次溶接)では,使用する機材が持ち運びやすく,溶接時間が比較的短いことからテルミット溶接法が広く用いられています.現在,主に用いられているドイツ製のゴールドサミット溶接法は1979年に日本で導入され,現在まで約46年の実績を持ちます.また,過去10年間(2012年~2021年)の折損率はわずか0.003%と信頼性の高い溶接法ですが,折損原因の8割を溶接欠陥である凝固割れ(図1)が占めています1).テルミット溶接部に生じる凝固割れは,レール下首部から底部の最終凝固領域で,比較的大きな割れを形成するため,溶接施工後の仕上り検査で凝固割れを検出できなかった場合には早期に折損に至ります.そこで,テルミット溶接部に発生する凝固割れを高精度で検出可能な「テルミット溶接底部二探触子用検査補助装置」(以下,「検査補助装置」と記す)を開発したので紹介します.

2.手探傷における課題

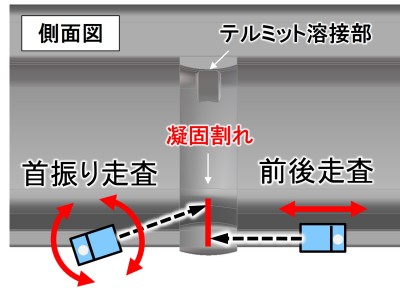

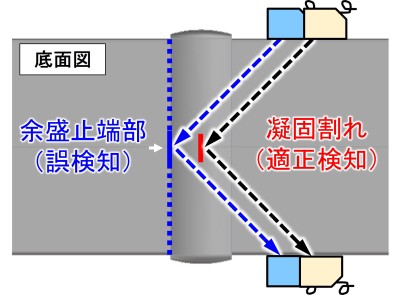

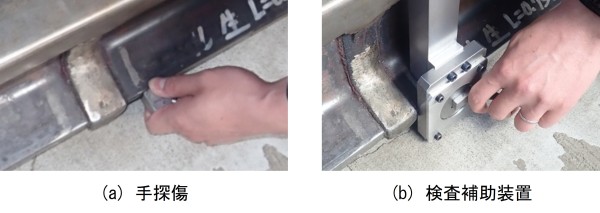

現在,テルミット溶接部を対象に実施されている手探傷による底部二探触子法では,45°斜角探触子(以下,「探触子」と記す)をレール両側の底部側面に配置し,レール長手方向に前後させたり(前後走査),回転させたり(首振り走査)することにより下首部の内部に発生する凝固割れを検知します(図2).この手法は高度な探触子走査技量を必要とするため,過去には経験の浅い検査者による探傷において,凝固割れの検出に至らない(検出不良)事例も発生しています.また,探触子が適正に配置されていない場合,余盛止端部から反射する形状エコーを誤ってきずエコーと判定する恐れがあるという課題も併せ持っています(図3).

3.超音波探傷の脱技能化を目的とした底部二探触子用検査補助装置

3.1 検査補助装置の概要

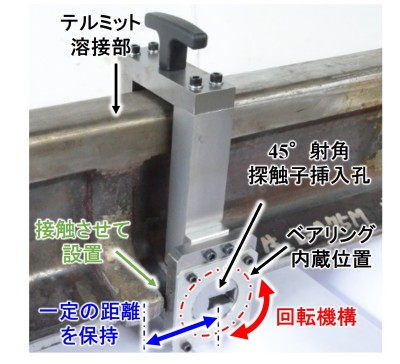

開発した検査補助装置の外観を図4に示します.検査補助装置は底部二探触子法における探触子の首振り走査(回転)を補助するとともに,グラインダー研削後にわずかに凹凸の残るレール底部側面に対して平行となる状態で探触子を維持する機能を有しています.また,検査補助装置前端を底部足部の余盛止端部に接触させて設置することで前後走査を不要とし,余盛中心位置から探触子の入射点(探触子から発せられた超音波がレール内部に伝播する起点)までの距離を一定に保持することができるため,正確に凝固割れ発生位置(長手方向および横断方向の溶接中心の位置)に超音波が入射できる構造となっています.両側のベアリング内部に設置された専用孔に接触媒質を塗布した探触子をはめ込み,ベアリングの回転機構に沿って探触子を回転(水平を0°で上方向を正としておおよそ-20°~60°の範囲)させることにより,常に入射点がレール底部側面に位置する状態で首振り走査が可能となり,下首部に発生した凝固割れを数秒で検出ができる仕組みとなっています.さらに前後走査を制限することにより,余盛止端部からの形状エコーを溶接欠陥と誤検出することを防止できます.

3.2 検査補助装置の有用性の評価

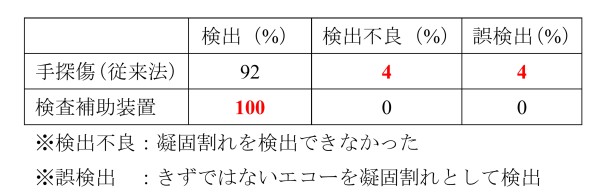

開発した検査補助装置の有用性を確認するため,凝固割れを有する試験体を用いて,手探傷(従来法)と検査補助装置による凝固割れの検出率の比較試験を実施しました.本試験では,手探傷による探傷はレール溶接探傷の経験を有するレール溶接作業責任者(以下,「経験者」と記す)が実施し,対照的に検査補助装置を用いた探傷ではレール溶接探傷の未経験者が実施しました.複数体作製した凝固割れ試験体の中から,凝固割れが下首部に発生しており探触子の走査技量が特段求められる再現試験体を8体と,凝固割れが発生していない2体を選定し検証対象としました.なお凝固割れ有無の判定はJRグループが使用している仕上がり検査の判定基準に則り,底部二探触子法において欠陥等級が2級以上となる溶接欠陥を「凝固割れ有り」,無級および1級となる溶接欠陥を「凝固割れ無し」として判定を行っています. 手探傷と検査補助装置を使用して探傷を実施した状況を図5に示します.手探傷の探傷者は経験者29名であり,10本の試験体から無作為に2本を抽出し,15分以内に探傷することを基本として1名あたり2~4本実施しました.検査補助装置による探傷者は未経験者2名であり,1本を除く(凝固割れ有り)試験体9体を探傷しました.各探傷方法による凝固割れの検出率の結果を表1に示します.検査補助装置を用いた探傷では,探傷未経験者であっても全ての凝固割れを適切に検出することができました.また,経験者が検出不良・誤検出した試験体においても,検査補助装置を使用することで未経験者が適切に凝固割れの有無を判別でき,検査補助装置の有用性が確認されました.

4.おわりに

高度な探触子走査技量を必要とせず凝固割れを検出可能な検査補助装置を開発し,手探傷との検出率を比較しました.その結果,経験者が検出不良または誤検出した試験体を,未経験者が検査補助装置を用いて全て正確に検出できたことから,検査補助装置の有用性が確認されました.

参考文献

1)田村裕太,寺下善弘:レール溶接施工の現状,日本鉄道施設協会誌,2023年1月,p.22-25

執筆者:軌道技術研究部 レールメンテナンス研究室 高橋信貴

担当者:軌道技術研究部 レールメンテナンス研究室 寺下善弘,伊藤太初

コンクリート橋りょうの全般検査に関するアンケート調査結果

1.はじめに

鉄道構造物の維持管理業務を効率よく実施するためには,構造物を取り巻く実状にあった維持管理の方法の適用が有効です.鉄道総研では,これまでにも維持管理標準1)の策定時などで,鉄道構造物の維持管理の実状の把握に努めてきました.本報告では,維持管理業務において多くの割合を占める橋りょうの検査,なかでもコンクリート橋における維持管理の実態と課題,検査周期に対する意識,UAVやデジタル画像技術の活用状況や課題について,全国の鉄道事業者に対して調査した結果を報告します.

2.調査結果と課題

調査は,全国の鉄道事業者約170社の維持管理業務の担当者を対象に,アンケート形式で行いました.

2.1 全般検査の実態と課題

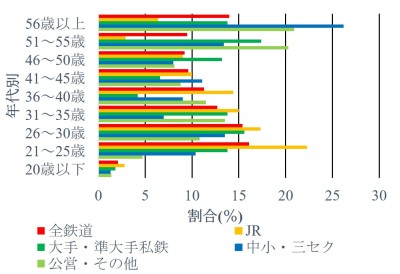

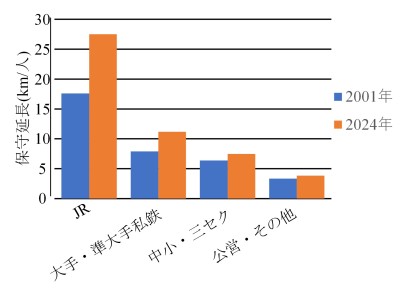

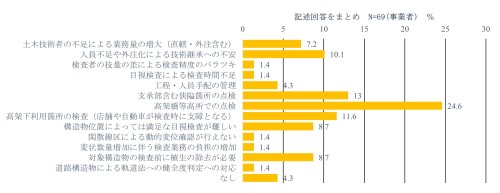

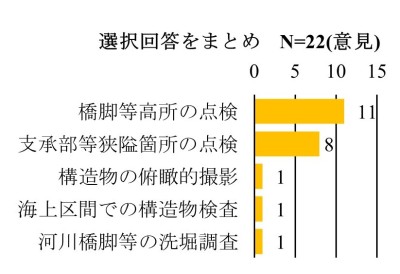

図1は維持管理業務従事者の年代別割合を示しており,20代の年齢層が多いJRと,51歳以上の割合が多いの中小・三セク等で年齢構成に大きな違いが見られました.図2 は鉄道事業者種別ごと 1 人当たりの構造物の平均保守延長(2001 年度,2024 年度)を示しており,1人あたりの構造物の平均保守延長はいずれの鉄道事業者も増加傾向にあることが分かります.こうした背景において,特に高架橋や狭隘部での点検等,全般検査に関する様々な課題について回答がありました(図3).

2.2 特別全般検査の実施状況と周期延伸のニーズ

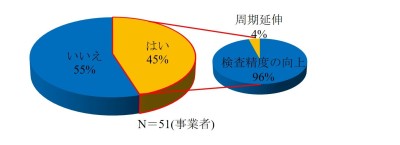

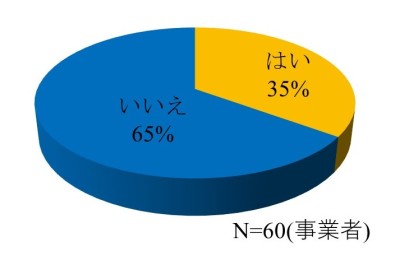

図4は,各鉄道事業者における特別全般検査の実施有無について示しています.回答が得られた事業者のうちの 45%の事業者で,特別全般検査を実施していることがわかりました.特別全般検査は,ほとんどの事業者で健全度の確実な判定を目的として実施されていました.一方,特別全般検査に基づき,全般検査の周期を延伸した事業者も1社(4%)ありました.維持管理標準1)では,全般検査の検査周期は,健全度Sであることを目安に延伸できることとしています.その条件が健全度 C にまで緩和された場合,回答が得られた事業者のうち,35%の事業者から延伸を検討するという回答がありました(図5).一般に,健全度C については,検査時点では運転保安,旅客および公衆などの安全に対する影響がなく,次回検査時に必要に応じて重点的に調査を行う軽微な変状に対して判定されています.調査の結果,健全度Cの場合でも全般検査の周期の延伸を検討したいとする事業者が,一定数いることが分かりました.

2.3 UAV(ドローン)等による画像技術の活用と課題

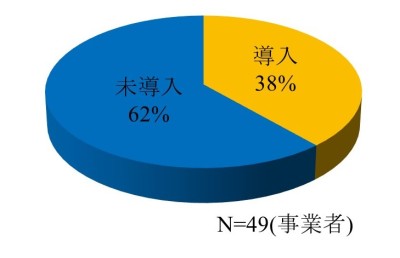

図6は,回答があった49事業者のうち,38%にあたる20事業者ではUAV や延伸棒にカメラを固定して,構造物に近接して撮影することを調査手法として導入していることを示しています.ただし,表1の例に示す通り,全般検査や特別全般検査における目視による調査を完全に代替するためには,手法の実証が必要と考えられていることが分かります.特に図7に示す通り,全般検査においてUAVの活用が期待されている対象として回答数の多かった「橋脚等高所での点検」や「支承部等狭隘箇所の点検」等,地上から変状が視認し難い部位に対して活用が求められています.今後,こうした条件に対応した,UAVの飛行条件や搭載カメラによる撮影条件を整備していくことが課題であるといえます.

3.まとめ

本調査により,鉄道コンクリート構造物の維持管理において多くの事業者が人材不足や高所,狭隘箇所での点検が課題であるといった共通課題を抱えていることが分かりました.設備の老朽化や1人あたりの平均保守延長が増加せざるを得ない状況においても鉄道の安全を確保するためには,UAV等の活用などによる確実な調査方法の確立が急務となっています.

参考文献

1)鉄道総合技術研究所:鉄道構造物等維持管理標準・同解説(構造物編)コンクリート構造,2007.1

執筆者:構造物技術研究部 コンクリート構造研究室 中田悠貴

担当者:構造物技術研究部 コンクリート構造研究室 渡辺健,松﨑 晋一郎

噴泥区間およびレール継目部の保守方法に関する調査研究

1.はじめに

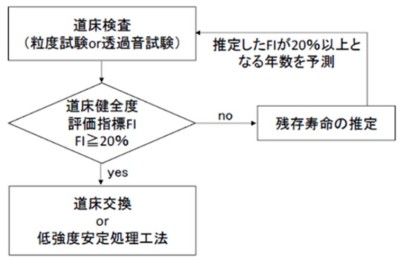

経年劣化したバラスト軌道では,特に噴泥区間およびレール継目部が保守多投入箇所となりやすく,低コストかつ保守効果が持続する沈下対策が求められています.鉄道総研ではこれまでに,超速硬セメントおよび高分子材料の混合材を,つき固め作業時に投入し,劣化バラストに混合することで沈下を抑制する「低強度安定処理工法1), 2)」を開発しました.また,経年劣化したバラストの状態を定量的に評価し,道床交換の必要性を判定するマニュアル(図1)3)や軌道・路盤の補修・改良方法の手引き4)を作成しました. 本研究では,鉄道事業者が道床交換の判断に至る経済的な観点を分析し,道床交換の時期を延伸するために,噴泥区間およびレール継目部の沈下対策のマニュアルの作成を目的としています.本稿では,噴泥区間およびレール継目部における保守方法や期待する効果とその実態に関して鉄道事業者にアンケート調査を実施しましたので,その分析結果を報告します.

2.調査内容

鉄道技術推進センター会員のうち,バラスト軌道を有する鉄道事業者を対象に,噴泥区間およびレール継目部の保守に関する下記の項目のアンケート調査を行いました. ・つき固め作業において使用する保守機械 ・つき固め作業による沈下抑制の持続期間 ・各社が講じている沈下対策 ・低強度安定処理工法の関心および適用実績

3.調査結果

本調査に対し,72社の鉄道事業者より回答を得ました.以下に調査・分析結果を示します.

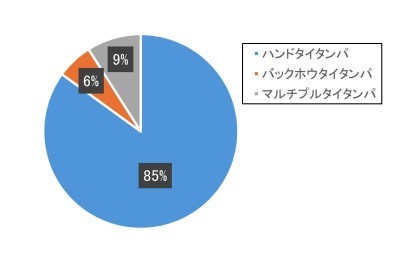

3.1 つき固め作業において使用する保守機械

つき固め作業において使用する保守機械を調査しました.ハンドタイタンパを主に使用との回答は85%であり,バックホウタイタンパおよびマルチプルタイタンパを主に使用との回答は,それぞれ10%未満でした(図2).施工延長が短い場合には,ハンドタイタンパを選択する鉄道事業者が多く,ハンドタイタンパでの保守作業の沈下抑制効果の持続が特に求められると考えられます.

3.2 つき固め作業による沈下抑制の持続期間

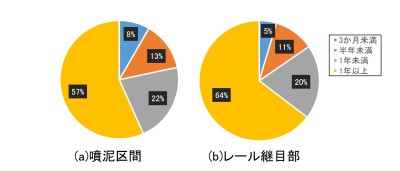

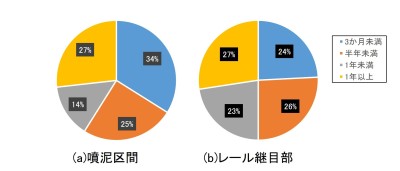

つき固め作業に期待する沈下抑制の持続期間および実際の持続期間を調査しました.つき固め作業に期待する沈下抑制の持続期間は,噴泥区間とレール継目部ともに「1年以上」との回答がおよそ60%を占めていました(図3).しかし,実際の沈下抑制の持続期間が「1年以上」との回答は30%未満であり,多くの鉄道事業者において,期待値よりも高い頻度で保守を行っていることがわかりました(図4). また,つき固め作業による沈下抑制の持続期間が「3か月未満」と回答された割合は,噴泥区間で24%,レール継目部で34%でした(図4).高い頻度で保守を行っている箇所の中には,バラストの劣化以外の要因により沈下が生じている可能性が考えられます.したがって,道床交換の判定フロー(図1)に記載のバラストの健全度の定量的な評価を沈下要因の把握および対策検討に活用することが期待されます.

3.3 各社が講じている沈下対策

噴泥区間およびレール継目部において,各社が講じている沈下対策を調査しました(表1,表2).なお,本設問では複数回答を可としたため,項目ごとに回答総数に対する割合(以下,「回答割合」)を算出しています. 噴泥区間の沈下対策として,道床交換の回答割合は64%でした.その他には,排水対策,雨水や細粒分の侵入を防止するシートや補修材の使用,保守作業時におけるバラストの補充や上越し等の回答を得ました. また,レール継目部の沈下対策として,道床交換の回答割合は64%でした.その他には,レールおよび継目板の交換,まくらぎの種類変更,補修材の使用,保守作業時の上越し等の回答を得ました.

3.4 低強度安定処理工法の関心および適用実績

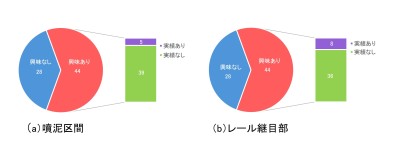

鉄道総研が開発した「低強度安定処理工法」の関心および適用実績について調査しました(図5).その結果,回答の半数以上である44件において,低強度安定処理工法に「興味あり」との回答を得ました.しかし,「興味あり」の内,「適用実績なし」が36~39件となっており,興味はあるものの導入・活用には至っていない例が多く見られました.これらの結果を踏まえ,今後も本工法の効果の検証を継続して行い,適用の拡大に繋げていきたいと考えます.

4.おわりに

本調査結果を受けて,今後は,保守頻度が特に多い・少ないと回答のあった鉄道事業者に対してヒアリングを行い,保守量低減に向けて既存の手引き4)における沈下対策のマニュアルを更新します.

参考文献

1)景山隆弘,中村貴久,北条優,田島史花:劣化したバラストの沈下を抑制する低強度安定処理工法,総研報告,Vol. 38,No. 6,pp. 15-21,2024.

2)齋田航:低強度安定処理工法 補修材:LSスタビライザー,新線路,Vol. 77,No. 10,pp. 46-48,2023.

3)公益財団法人鉄道総合技術研究所 鉄道技術推進センター:道床交換判定マニュアル,鉄道技術推進センター資料2,2022.

4)公益財団法人鉄道総合技術研究所 鉄道技術推進センター:営業線における軌道・路盤の補修・改良方法の手引き,鉄道総合技術研究所,2017.

執筆者:軌道技術研究部 軌道・路盤研究室 田島史花

担当者:軌道技術研究部 軌道・路盤研究室 中村貴久

発行者:田中 博文 【(公財) 鉄道総合技術研究所 施設研究ニュース編集委員会 委員長】

編集者:豊原 匡織 【(公財) 鉄道総合技術研究所 構造物技術研究部 鋼・複合構造】