施設研究ニュース

2025年8月号

垂直補剛材上端の疲労き裂の予防保全対策

1.はじめに

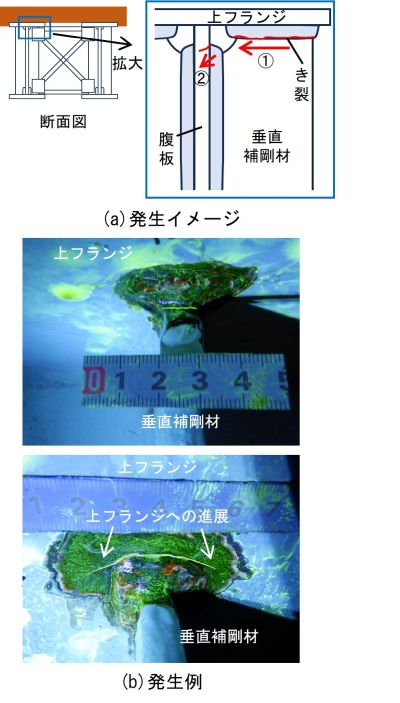

鋼鉄道橋では,軌道を直接支持する主桁や縦桁の垂直補剛材上端において疲労き裂がしばしば発生します.これは軌道と,主桁や縦桁の上フランジを介して列車荷重が垂直補剛材上端に作用し,垂直補剛材上端の溶接部に応力集中が生じやすいためです.垂直補剛材上端の疲労き裂は,溶接部破断後に腹板と垂直補剛材の溶接部から疲労き裂が発生した事例(図1a)や箱桁構造で上フランジへ進展した事例(図1b)があります.主要部材である腹板や上フランジに疲労き裂が進展することになり,構造安全性を大きく脅かすことになります.そのため,補強部材を取り付けて垂直補剛材上端の発生応力を低減し,疲労き裂の発生を未然に防ぐことが重要です.

疲労き裂に対する予防保全対策では,対象部材にL型鋼などの補強部材を添接し,補強部材に荷重を分担させて発生応力の低減を図ることが一般的です.垂直補剛材上端の場合,補強部材に荷重を分担させるため,補強部材と上フランジを密着させることが重要です.補強部材を上フランジに密着させる方法として,高力ボルトにより上フランジと補強部材を締結する方法がありますが,高力ボルトを締結する際に上フランジ上面に設置されているまくらぎが支障するため,まくらぎ移設や復旧等の軌道工事が必要になります.そのため,今回,上フランジと補強部材の密着に上フランジとの高力ボルト締結を必要としない,支圧接合用高力ボルト(以下,支圧ボルト)によるリフトアップ工法1)を採用した垂直補剛材上端の疲労き裂に対する予防保全対策を紹介します.

2.支圧ボルトによる補強の概要

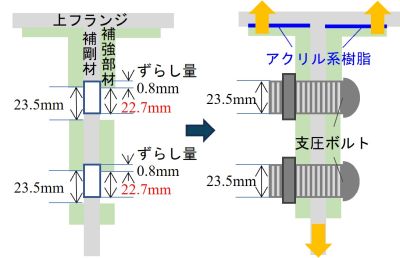

支圧ボルトによる補強は垂直補剛材上端の応力を低減し,疲労き裂の発生防止を目的としています.支圧ボルトによるリフトアップ工法のイメージを図2に示します.補強部材と垂直補剛材のボルト孔にずらし量を設け,そこにボルト孔と同軸径の支圧ボルトを打ち込むことで補強部材を鉛直上方に押し上げながら設置し,上フランジとの密着を図ります.なお,上フランジとの密着性向上のため,補強部材の上フランジとの接触面にアクリル系樹脂を塗布した上で設置します.支圧ボルトによる補強は上フランジと補強部材を高力ボルトで締結する必要がなく,上フランジ下面での施工のみで補強部材の設置が可能なため,まくらぎ移設等の軌道工事が不要となり施工性に優れています.

3.実橋りょうでの検証

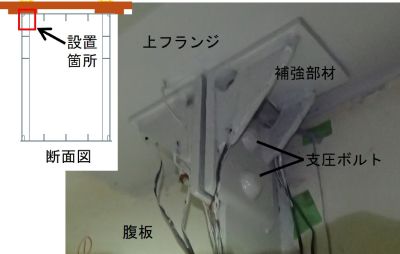

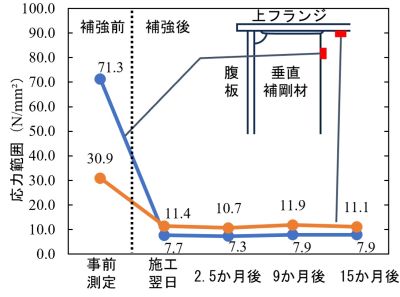

実際に垂直補剛材上端に疲労き裂が発生した実橋りょう(3径間連続鋼上路箱桁)を対象に,図3に示す補強部材を設置し,応力低減効果を検証しました.なお,補強部材設置箇所には疲労き裂は発生しておらず,事前測定で列車通過時における垂直補剛材上端の発生応力範囲が約70N/mm²を記録していました.補強部材による応力低減効果は列車通過時における応力範囲から評価し,応力低減効果の持続性の検証のため施工翌日に加え,設置から2.5か月後,9か月後,15か月後にも測定を実施しました.

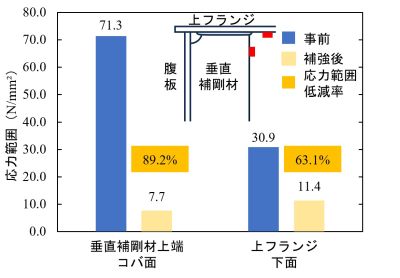

応力低減効果を図4に,応力低減効果の持続性を図5に示します.補強部材設置により,列車通過時の応力範囲は垂直補剛材上端コバ面で7.7N/mm²,上フランジ下面で11.4N/mm²に減少し,十分な応力低減効果を発揮し,支圧ボルトによるリフトアップ工法が垂直補剛材上端の応力低減に有効であることが確認されました.また,補強部材設置から15か月後まで,垂直補剛材上端は8N/mm²程度,上フランジ下面は11N/mm²程度で推移し,補強部材による応力低減効果の持続性が確認されました.

4.まとめ

垂直補剛材上端の応力を低減し,疲労き裂の発生防止を目的に支圧ボルトによるリフトアップ工法を採用した予防保全対策を紹介しました.紹介した補強方法を鋼鉄道箱桁橋で検証し,垂直補剛材上端の応力低減効果とその効果が1年以上継続していることが確認されました.今後は箱桁以外に軌道を直接支持する下路トラスの縦桁等への展開,普及を図っていきます.

参考文献

1) 穴見健吾,竹渕敏郎,米山徹,長坂康史,木ノ本剛:支圧接合用高力ボルトを用いた鋼床版垂直剛材上端の当て板補

修,構造工学論文集Vol.65A,pp.533-543,2019

執筆者:構造物技術研究部 鋼・複合構造研究室 山本颯人

担当者:構造物技術研究部 鋼・複合構造研究室 小林裕介

散水・防振区間におけるスラブ軌道てん充層の劣化状態の評価

1.はじめに

1980年代以前に寒冷地に敷設された一部のスラブ軌道においては,凍結融解および列車荷重の作用によって,てん充層(CAモルタル)が劣化している事例が報告されています.今後,設計耐用年数(50年)を迎えるスラブ軌道が増加していく中,効率的に補修計画を策定するためには,てん充層の劣化予測を行うことが重要となっています.これまでに,非定常熱伝導解析と構造解析を連成したてん充層劣化進展解析プログラムにより,一般区間を対象としたてん充層の劣化予測に取り組んできました1).本稿では,散水区間および防振区間に敷設されたスラブ軌道を対象として,現地においててん充層の劣化状態を調査するとともに,てん充層劣化進展解析プログラムにより劣化予測を行った内容をご紹介します.

2.散水区間におけるてん充層の劣化状態の調査

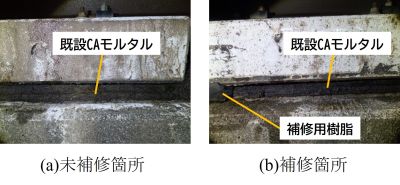

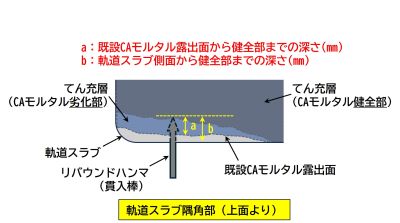

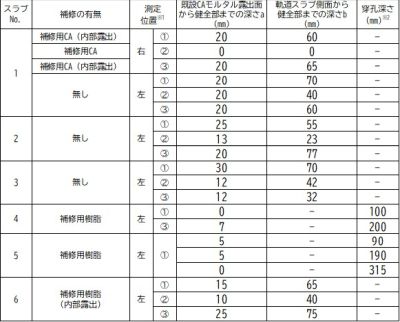

ここでは,ある散水区間(CAモルタルの想定凍結融解回数:計100回程度)を対象として,てん充層の劣化状態を把握するために現地調査を行いました.本調査では,外観観察によりてん充層の補修の有無を確認するとともに,リバウンドハンマを用いた衝撃貫入試験2)によりてん充層表面~内部の圧縮強度を評価しました.図1に衝撃貫入試験の様子を示します.本試験では,リバウンドハンマ(衝撃エネルギー:2.207N・m)を用いて貫入棒(直径:6.5mm)をCAモルタルに打撃・貫入し,測定した反発度が10以上の場合,測定位置の圧縮強度は管理値用の最小圧縮強度1.8N/mm2を満足するものとし,健全と判定します.

図2に試験箇所におけるてん充層の様子,図3に貫入棒の貫入深さのイメージ図,表1に試験結果を示します.スラブNo.1~3の未補修箇所の結果より,図3に示すaの深さは30mm以下,bの深さは80mm未満でした.次に,スラブNo.1および6の補修箇所の結果より,補修材が剥がれて内部から露出していた既設CAモルタルについては,aの深さは25mm以下であり,未補修箇所と同様にてん充層表面から比較的浅い位置に健全部が存在することを確認しました.また,bの深さは80mm未満であり,bからaを差し引いた「補修深さ」は50mm程度であったと推察されます.スラブNo.4および5の補修箇所については,軌道スラブ端部の試験箇所(①または③)において補修用樹脂および内部の既設CAモルタルをドリルで穿孔して衝撃貫入試験を実施しました.試験の結果,補修材よりも内側にある軌道スラブ側面から100~300mmの深さの既設CAモルタルも健全な状態を維持していることを確認しました.以上より,調査箇所の散水区間におけるてん充層については,未補修箇所・補修箇所ともに,既設CAモルタルの表面から比較的浅い位置に健全部が存在するとともに,補修深さは50mm程度であり,既設CAモルタルに顕著な劣化は認められませんでした.

3.散水区間および防振区間を対象としたてん充層の劣化進展解析

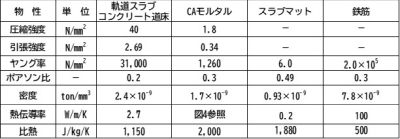

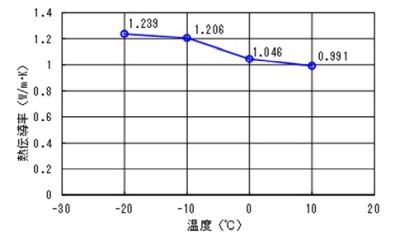

2章に示した現地調査箇所を対象として,普通スラブ軌道(散水あり・なし)およびG型防振スラブ軌道におけるてん充層の劣化進展解析を行いました.表2に材料の物性値等,図4にCAモルタルの熱伝導率の温度依存性を示します.CAモルタルの初期の圧縮強度は5.0N/mm2としました.また,散水条件として,現地の散水装置の稼働ログデータを参考に,散水温度を10℃,散水時間を0:30~4:00(2.5h)と設定しました.

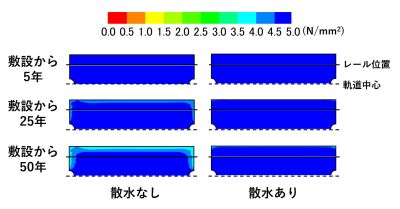

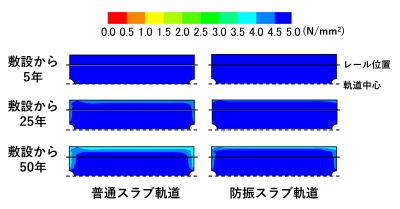

解析結果として,敷設から50年間のてん充層の圧縮強度の変化を図5および図6に示します.図5より,散水ありの場合は散水なしの場合と比較して,圧縮強度の低下範囲(3.5~4.5N/mm2)が狭くなる結果となりました.2章の調査結果からもてん充層の劣化範囲は表層から比較的浅い位置までであり,対象区間においては散水によっててん充層はほとんど劣化していないと考えられます.また,図6より,防振スラブ軌道の場合は普通スラブ軌道の場合と比較して,圧縮強度の低下範囲(3.5~4.5N/mm2)が狭くなる結果となりました.現時点では防振区間におけるてん充層の劣化状態を調査していませんが,本試計算においては,防振スラブ軌道区間ではてん充層の劣化進展は抑制される傾向が認められました.これはスラブマットが介在することにより,てん充層に作用する圧縮応力が低減されるとともに,僅かに断熱効果があったためと考えられます.なお,本解析で対象とした区間の温度環境においては敷設から50年経過時点でてん充層の圧縮強度が1.8N/mm2を下回りませんでしたが,より厳しい温度環境下に敷設されているスラブ軌道においては,てん充層の劣化進展の程度は異なると考えられます.よって,散水等によるてん充層の劣化進展の評価にあたっては,敷設環境に応じた詳細な検討を行う必要があります.

4.おわりに

本稿では,現地調査および数値解析により散水・防振区間におけるてん充層の劣化状態を評価した内容について紹介しました.今後は,補修材料の特性を考慮したてん充層の劣化予測を行う予定です.

参考文献

1)高橋貴蔵:スラブ軌道てん充層の劣化予測,施設研究ニュース,No.383,2022年7月号

2)高橋貴蔵,桃谷尚嗣,藪中嘉彦,長沼光:貫入試験によるCAモルタルの劣化評価,鉄道工学シンポジウム論文集,

Vol.17,pp.127-132,2013

執筆者:軌道技術研究部 軌道・路盤研究室 渕上翔太

担当者:軌道技術研究部 軌道・路盤研究室 高橋貴蔵,藤川理沙子

コンクリート構造物の改築におけるあと施工アンカーによる接合部材の設計法

1.はじめに

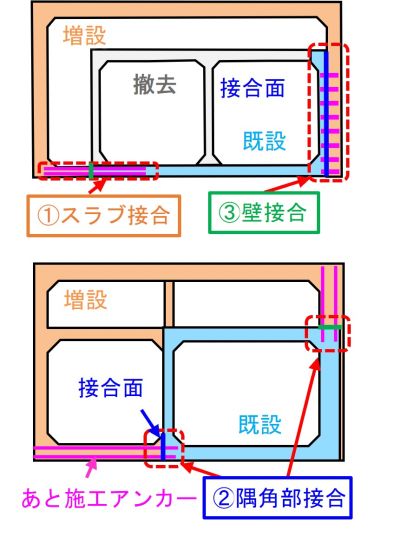

駅部での利便性向上などのために,図1に示すような既設の開削トンネルやラーメン高架橋に対し,あと施工アンカー工法を用いて部材を増設する事例が増加しています.しかし,部材の接合に関する合理的な設計法は提案されておらず,安全側の配慮として,多量のアンカーを配置しようとする事例が散見されます.この場合,過密な配筋を有する既設構造物に対しては,アンカーの施工性や品質の確保が困難となる場合がありました.

本研究では,開削トンネルの増設を想定し,アンカーの量や位置,接合面の目粗し等の処理方法に応じた接合部材の設計法を開発しましたのでご紹介します.

2.接合部材の設計法の開発

2.1 スラブ接合

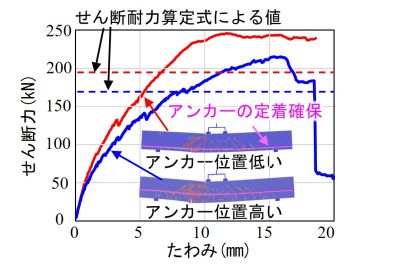

スラブ接合に関する実験と解析を行い1),アンカーの配置位置や量がRC部材のせん断耐力に及ぼす影響を明らかにしました.図2に,せん断力とたわみの関係を示します.アンカーの定着長が確保され,かつアンカーに関する鉄筋比が0.2%程度以上の場合,アンカーの配置位置によらず,鉄道構造物等設計標準・同解説(コンクリート構造物)(以下,コンクリート標準)に示される棒部材の設計せん断耐力Vydは,引張側鋼材の断面積Asと有効高さdを,アンカーの断面積およびアンカー位置に置き換えることで算定できることがわかりました.

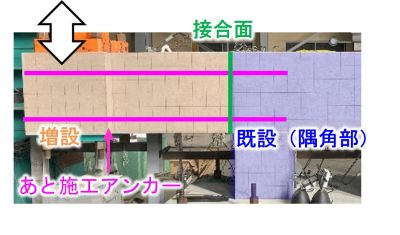

2.2 隅角部接合

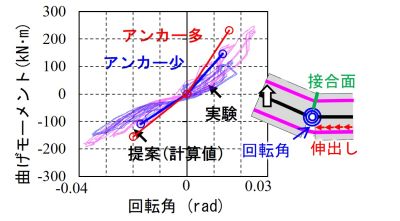

隅角部接合に関する実験を行い,アンカーによって接合した梁や接合面の挙動を明らかにしました(図3).図4に接合面における曲げモーメントと回転角の関係を示します.アンカー少の回転剛性は,アンカー量による中立軸やアンカーの抜出し量等の違いに起因して,アンカー多よりも小さいですが,繰返し載荷による顕著な剛性の低下は発生しないことがわかりました.

曲げモーメントと回転角の関係の提案(計算値)を併記しました.アンカーのひずみの結果を踏まえ,アンカー降伏時の回転角は,コンクリート標準に示される降伏時の部材接合部(隅角部)からの軸方向鉄筋の伸出し量ΔLy を用いて算定しました.提案(計算値)の回転剛性は実験の包絡線と概ね同等であり,アンカーに対してΔLyを準用することにより,アンカー量や配置位置に応じた接合面の回転剛性を算定できることがわかりました.

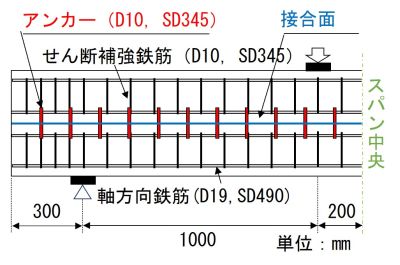

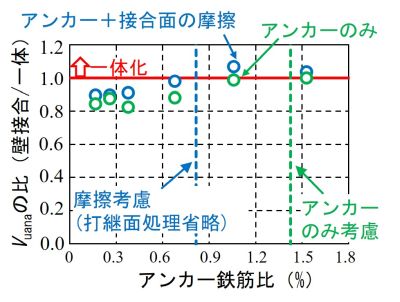

2.3 壁接合

壁接合に関する実験および解析を行い2),アンカー量や接合面の摩擦等が,剛性やせん断耐力に及ぼす影響を明らかにしました.図5に解析概要を示します.上梁と下梁を重ねて構成した部材であり,梁同士をアンカーによって接合しました.図6にアンカー鉄筋比とVuanaの比の関係の例を示します.Vuanaの比は,接合面を有さない梁に対する解析結果のせん断力の最大値との比を意味します.接合面に作用するせん断力の計算値に対し,コンクリート標準に示される設計せん断伝達耐力式Vcwdが一致するときのアンカー鉄筋比を図に併記しました(縦破線).接合面の摩擦の有無に関わらず,アンカー量が増加することでせん断耐力が向上すること,また接合面の摩擦を考慮することで,一体とみなせるときのアンカー鉄筋量が小さくことがわかりました.増設梁の上梁と下梁を一体として扱うために必要な接合面の条件は,接合面に作用するせん断力が,Vcwdに達しないことを確認することで評価できることがわかりました.

3.提案した設計法による効果

試設計の結果,隅角部接合や壁接合では,アンカー量を従来よりも25~40%程度削減できる断面があることがわかりました.提案した設計法により,接合面に関する設計の自由度が広がることが期待されます.

4.おわりに

コンクリート構造物の改築における,接合状況に応じた接合部材の設計法を提案しました.今後は手引き等に反映する予定です.

参考文献

1)山上晶子ら:アンカーで軸方向に接合されたRCはりのせん断耐力に関する評価,コンクリート構造物の補修,補強,

アップグレード論文報告集,Vol.24,pp. 671-676,2024

2)藤村将治ら:アンカー鉄筋を用いて増設されたRC梁の耐荷特性と接合面の力学特性の関連評価,コンクリート構造

物の補修,補強,アップグレード論文報告集,Vol.24,pp.677-682,2024

執筆者:構造物技術研究部 コンクリート構造研究室 伴野由佳

担当者:構造物技術研究部 コンクリート構造研究室 中田裕喜

発行者:田中 博文 【(公財) 鉄道総合技術研究所 施設研究ニュース編集委員会 委員長】

編集者:髙山 大陸 【(公財) 鉄道総合技術研究所 軌道技術研究部 レールメンテナンス研究室】