施設研究ニュース

2025年9月号

鉄道トンネルの維持管理の手引きの発刊

1.はじめに

平成19年に刊行された鉄道構造物等維持管理標準1)(以下,維持管理標準)では,検査から措置,記録までの維持管理について,性能規定化の流れに沿って体系化がなされたとともに,検査および措置の標準的な方法が示されました.その後,この維持管理標準に基づいて,鉄道トンネルの維持管理は大きな問題なく実施されてきましたが,付属資料に記載されている個別の技術については,陳腐化しているものも見られるようになってきました.また,維持管理を実施する鉄道事業者から,分かりやすい健全度の判定例や検査の効率化に対するニーズが多くありました.

このような背景のもと,鉄道トンネルの効率的かつ効果的な維持管理を目的に,2022年度から3年間にわたり,学識経験者,鉄道事業者,鉄道総研等の関係者で構成される「鉄道トンネルの維持管理に関する検討会」が設置され,「鉄道トンネルの維持管理の手引き」(以下,本手引き)がまとめられました.

2.維持管理手引きの概要

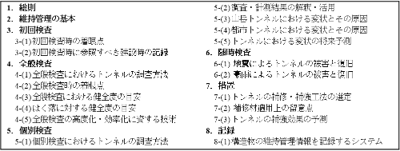

本手引きは,維持管理標準の構成にしたがって,最新の維持管理に関する知見や具体の検査,措置の方法について記載しました.本手引きの目次構成を表1に示します.以下に,本手引きの内容の一部を紹介します.詳細については,2025年9月に国交省の各運輸局より配布予定の本手引きをご覧ください.

3.初回検査について

維持管理標準の付属資料には,初回検査に関する記述がありませんでした.一方,近年においても,開業前の段階で,盤ぶくれやRCセグメントの角欠けといった変状が発見されることがあります.そこで,初回検査時の着眼点について示しました(資料3-(1)).また,初回検査時に参照すべき建設時の記録についてまとめました(資料3-(2)).

4.全般検査

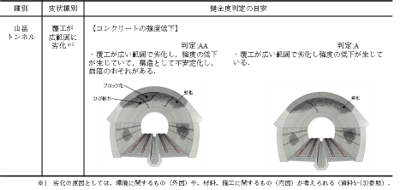

全般検査の着眼点について,経験の浅い技術者が,熟練技術者の目の付け所を学べるように,分かりやすい図を用いて示しました(資料4-(2)).また,健全度の目安について,AAおよびAの判定例を,図を用いて示しました(表2)(資料4-(3)).また,はく落に対する健全度について,鉄道事業者から提供いただいた判定例を示しました(資料4-(4)).また,デジタル技術を活用した全般検査の高度化・効率化の例として,覆工撮影画像を活用した変状の抽出技術等を示しました(資料4-(5)).

5.個別検査について

個別検査における調査・計測の結果を変状原因の推定や対策工の設計に活用するには,専門的な知識が必要となります.そこで,調査・計測結果の整理方法や活用方法,解釈上の留意点について示しました(資料5-(2)).また,変状原因について,維持管理標準の付属資料を,最新の知見を基に全体的に更新しました(資料5-(3),資料5-(4)).

6.随時検査について

維持管理標準の付属資料にある地震被害事例に近年の事例を追加したうえで,復旧の一般的な実施手順を追記しました(資料6-(1)).また,近年,豪雨災害が激甚化していることに鑑み,豪雨により被災したトンネルの主な被害と復旧の事例を示しました(資料6-(2)).

7.措置について

鉄道トンネルの劣化・剥落対策工,漏水・凍結対策,外力対策のための補修・補強工の選定について,最新の知見や事例を盛り込み示しました(資料7-(1)).また,トンネル内の剥落事例として,覆工表面に施工された補修材が剥落する事例がトンネル本体工の剥落よりも多いことに鑑み,既往の調査結果や最新の知見を盛り込んで,補修材適用上の留意点を示しました(資料7-(2)).また,山岳トンネルに関して,補強効果を予測して対策工を設計する手法を示すとともに,鉄道技術推進センター会員向けに,変状トンネル対策工設計ツールをダウンロードできるようにしました(資料7-(3)).

8.おわりに

鉄道事業者および検査,措置等の実務に関わる技術者にとって,本手引きが,鉄道トンネルの維持管理に少しでも役立てば幸いです.最後に,本手引きの刊行にあたり,ご尽力いただいた委員各位,貴重な情報を提供いただいた鉄道事業者各位のご協力に対して,深く感謝します.

参考文献

1) 鉄道総合技術研究所:鉄道構造物等維持管理標準・同解説(構造物編)トンネル,2007.1

執筆者:構造物技術研究部 トンネル研究室 嶋本敬介

担当者:構造物技術研究部 トンネル研究室 野城一栄,牛田貴士,木下果穂

防災技術研究部 地質研究室 浦越拓野,西金祐一郎

凍害予測のための日射を加味したスラブ軌道断面温度解析プログラム

1.はじめに

A形スラブ軌道(以下「スラブ軌道」)のてん充層には,セメントアスファルトモルタルが用いられており,寒冷地の一部区間では,凍結融解作用によっててん充層に凍害が発生しています.本稿では,日射および防音壁等の日陰を考慮したスラブ軌道表面の熱収支と,内部の熱伝導の弱連成解析から,スラブ軌道における凍結融解をシミュレートするプログラムを開発しました.

2.スラブ軌道断面の温度解析モデルの概要

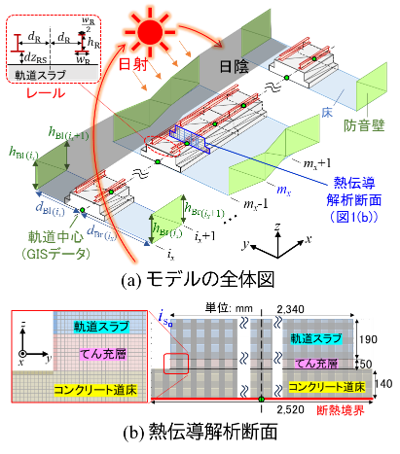

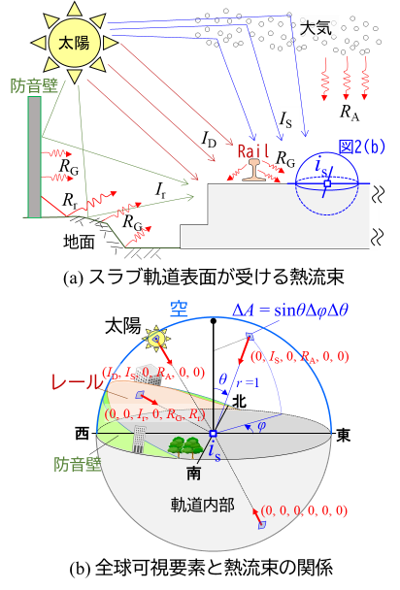

図1(a)に示すとおり,線路のGIS(Geographic Information System; 地理情報システム)データに基づきスラブ軌道と防音壁を配置し,レールを除くスラブ軌道断面を5mmメッシュで分割します(図1(b)).表面メッシュisでの熱収支(吸収熱Qin(is)-排出熱Qout(is))を時間ステップ毎に算出し,断面2次元の熱伝導方程式を陽解法で解いて∆t後の温度分布を計算します.これを指定時刻まで繰り返します.表面isが受ける熱流束として,図2(a)に示す直達日射ID,散乱日射IS,地物表面の反射日射Ir,大気の長波放射RA,地物の長波放射RG,地物表面の反射長波放射Rrを考慮し,図2(b)に示す全球可視要素を用いて吸収熱を計算します.全球可視要素とは,isから見た視線の先にある要素(以降「可視要素」)を,方位角φ=0~2π,天頂角θ=0~πの全角領域に対して定義するものです.可視要素が空でかつ太陽がある方向からは(ID, IS, RA),太陽がない方向からは(IS, RA),可視要素が地物(防音壁等を含む物体と地形の総称)の方向から(Ir, RG, Rr)の熱流束を受け,軌道内部からの熱流束はゼロとします.これら熱流束を全角領域で積分して合計し,isの放射率εと面積αを乗じ,iSの吸収熱Qin(is)(=εα∫(Σφ,θID∆A+Σφ,θIS∆A+Σφ,θIr∆A+Σφ,θRA∆A+Σφ,θRG∆A+Σφ,θRr∆A)dA)を求めます.全球可視要素と排出熱Qout(is)の計算,および熱伝導解析については,既往文献1,2)を参照してください.

3.測定値との比較による解析精度の検証

3.1 解析条件

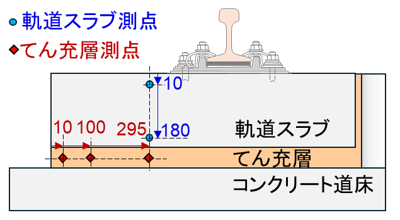

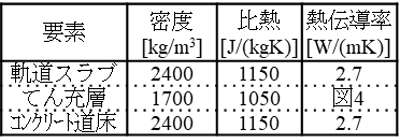

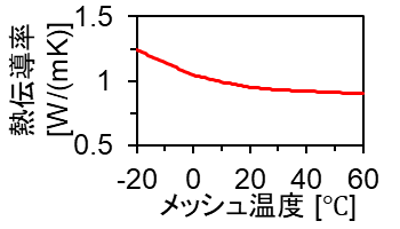

2020年1月11日~2月29日に,図3に示すとおり,軌道スラブ上面から10mmと180mm,てん充層側面から10mmと100mmと295mmの温度を測定し,解析値と比較します.断面内部の解析パラメータを表1に示します.表面の放射率εは図5に示すとおり,凹部以外は0.75,凹部では積雪,土や砂埃の堆積,苔・藻・カビの繁殖等による日射の遮蔽を模擬して0.20とします.間隙水の凝固温度は-2℃,融解温度は0℃,凝固/融解熱は335kJ/kgとします.気象条件は,WxTech 1kmメッシュ過去天気データ(weathernews社)の当該箇所の値を用います.

3.2 解析結果

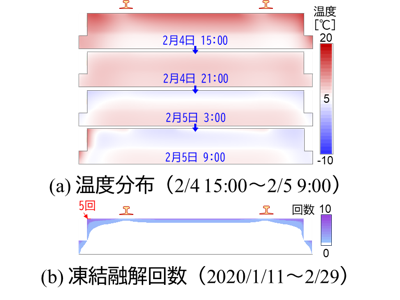

図6(a)に, 2月4日15:00~翌日9:00の断面温度分布の解析結果を6時間毎に示します.同図より,日射を受ける日中(2月4日15:00)は表面付近の温度が高く,夜間(21:00,翌日3:00)は放射冷却により表面付近から温度が低下し,2月5日の日の出直後(9:00)では東からの日射を受け,左側の表面付近から温度が上昇する様子が読み取れます.図6(b)に凍結融解回数(メッシュ内の間隙水が凝固した状態から融解した回数)の分布を示しますが,凍結融解回数は表面付近が多く,軌道スラブ上端の角部で5回と最も多くなりました.

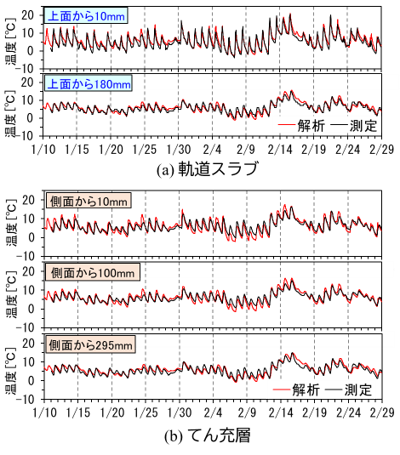

図7に,解析値と測定値の比較を示しますが,両者はよく一致しました.測定値に対する解析値の2乗平均平方根誤差を計算したところ,軌道スラブで1.45 ℃,てん充層で1.38 ℃でした.なお,本解析は一般的なオフィス用PCを用いて行いました.その際の1断面当たりの計算時間は33分と短く,種々の条件や地域での解析と,それらの比較が容易に行えることが分かりました.

4.おわりに

開発プログラムを用い,スラブ軌道断面内部の温度と凍結融解回数を定量的に示すとともに,測定値との比較より解析精度を確認しました.今後は,地域毎の気象条件や場所毎の日当たりの差の影響を,凍結融解回数として定量化し,凍害の危険箇所を抽出する予定です.また,本法のPCまくらぎへの適用も検討します.

参考文献

1) 浦川文寛,渡辺勉 : 地理・気象データを使用した鉄道用レール温度予測法,土木学会論文集 A2(応用力学),

Vol.76,No.2,pp.I_553-I_564,2020

2) 浦川文寛,渡辺勉,高橋貴蔵,渕上翔太:凍害予測のための日射を加味したスラブ軌道断面温度解析手法の提案,

第31回鉄道技術連合シンポジウム講演論文集(J-RAIL2024),SS2-5-2,2024

執筆者:鉄道力学研究部 軌道力学研究室 浦川文寛

担当者:鉄道力学研究部 軌道力学研究室 渡辺勉

鉄道地震防災における光センシング技術の適用可能性

1.はじめに

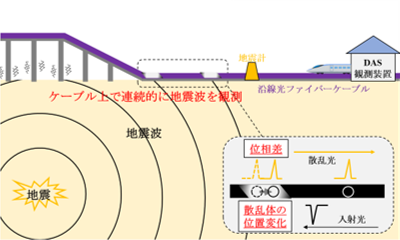

近年,光ファイバーケーブル(以下,光ファイバー)を用いたDAS(Distributed Acoustic Sensing)と呼ばれる新たな光センシング技術の活用が,様々な分野において検討されている.本技術は,計測機器(インテロゲータ:IU)から1芯の光ファイバーに光パルスを入射させ,光ファイバー中のガラスの不均質(散乱体)で散乱され常に計測機器に戻ってくる光を解析する例えば1).光ファイバーが地震波などの外的要因によって伸び縮みした際,戻ってくる光の位相が変化し,この位相の差分から光ファイバー内の散乱体の相対位置変化,すなわちひずみの分布を光ファイバー全長で観測できるものである(図1).信号の途切れがない有効な光ファイバーがあれば,光ファイバーに沿ったひずみを高いサンプリングレート(~1000サンプル/秒)かつ高密度(数cm~数m間隔)でリアルタイムに計測可能である.

DASを用いた地震波形の観測は,陸上海底の光ファイバー問わず多数行われており,多種多様な地震波形が記録可能であることが示されている例えば2) .さらに,鉄道沿線には通信用光ファイバーが敷設されていることが多く,本技術との親和性が高い.将来的に,数十km間隔で設置されている鉄道用沿線地震計と並行して使用できれば,高密度地震観測網による早期地震警報の即時性向上や,地震時発生後の沿線の被害推定及び運転再開判断の支援が可能となり,鉄道の更なる安全性向上につながる可能性がある.以上を背景に本論説では,鉄道沿線の既設光ファイバーにDASを接続し実施した地震観測の結果について報告する.

2.九州新幹線沿線でのDAS地震観測

九州新幹線沿線の通信用既設光ファイバーにおいて,DASによる地震観測を合計で約2か月間実施した3).IUの設置環境を図2に示す.ゲージ長(光ファイバーの伸び縮み(ひずみ)を計算する光ファイバー方向の距離)は,10mに設定した.空間サンプリング間隔は5mに設定し,約100kmの観測距離(光ファイバー長)で計20762チャンネル(観測点)においてデータが取得できる.観測区間の鉄道構造物には,ラーメン高架橋,橋りょう,トンネル,盛土等があり,一般的に光ファイバーはこれらの構造物上の鉄道軌道の隣にあるケーブルダクト内に敷設されている.なお,通信用既設光ファイバーは観測区間内の複数個所の通信用設備で途切れているため,短い光ファイバーで接続し,一本の連続した光ファイバーを構築した.

3.DASで記録したひずみ波形

観測期間中取得した以下2種のDASで記録したひずみ波形を一例として示す.

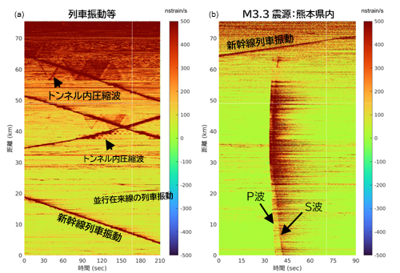

・列車振動やトンネル内圧縮波等地震動以外に起因する波形(図3a)

・2022年1月19日に熊本県内で発生した地震(M3.3)の波形(図3b)

観測期間中,計数百本の新幹線列車が運行されていた.図3aは,DASで取得した各チャンネルのひずみ速度波形を10-40Hzの帯域でフィルタリングした波形を示す.距離5-18km付近,40-50km付近,50-63km付近には下り列車が,38-45km付近には上り列車の走行に伴う振動が記録されている.さらに距離18-35km付近では,並行在来線の走行に伴う振動が記録されている.また,トンネル区間の一部(主に距離42-47km,58-63km)では,トンネル坑口で列車の通過によって生成された,トンネル内を伝わる圧縮波が記録されている.この圧縮波は,主に高速列車がトンネルに進入及び退出する際に生成される空気圧縮波を示す.

観測期間中,熊本県内や周辺のプレート沈み込み帯等で多数の地震が発生した.図3bは,熊本県内で発生した代表的な地震の波形記録を示している.各チャンネルのひずみ速度波形を1-10Hzの帯域でフィルタリングしており,色が濃いほど大きなひずみ速度値(振幅)が観測されている.いずれも,ほとんどのチャンネルで明瞭なP波とS波が観測されている.一方,キロ程55-64km付近,及び66-70km付近では,地震動に伴うひずみ波形の振幅値が小さく(色が薄く)なっている.これは,トンネル内において光ファイバーが壁面に部分的に吊るされている影響により,光ファイバーの密着度合い(カップリング)が小さいことから,地震動への感度が下がりひずみの振幅が小さくなっていることを示している.また,観測区間において最も震源に近い箇所(キロ程45km付近)が最もひずみ速度が大きく,光ファイバーの両側に地震波が伝播する様子が記録されている(図3b).これらから,DASにより鉄道沿線の地震動分布や列車振動及び列車の位置,並行在来線の走行に伴う振動,トンネル内の圧縮波など様々なシグナルを取得可能であることを明らかにした.

4.まとめと今後の展望

・計約2か月間の観測期間において,熊本地震の余震(M3程度)など,多数の地震波形を取得した.

・地震波形ではP波・S波が明瞭に観測され,震源距離に応じた振幅変化も確認した.

・DASを用いて,列車走行時の振動やトンネル内の圧縮波,並行在来線の列車による振動など,地震以外の多様な振動も高精度に記録された.

・DASによるリアルタイム・高密度な計測により,早期地震警報の高度化や地震直後の鉄道沿線の揺れ分布を即時に把握による,点検範囲の絞り込みや列車引き抜き判断など,防災対応に資する情報提供についての検討を進めており,今後更なる安全向上に繋がることが期待される.

・地震動以外の災害等の現象,土砂流入,落石,雪崩,倒木等の信号を検知することも可能であると見込まれ,DASによる複合型の防災システムの開発も期待される.

参考文献

1.Hartog, A. (2017). An introduction to distributed optical fibre sensors. Boca Raton, FL: CRC Press.

2.Ide, S., Araki, E., & Matsumoto, H. (2021). Very broadband strain‑rate measurements along a submarine

fiber‑optic cable off Cape Muroto, Nankai subduction zone, Japan. Earth, Planets and Space, 73(1), 63.

https://doi.org/10.1186/s40623-021-01385-5.

3.Katakami, S., S. Noda, M. Korenaga, E. Araki, N. Takahashi, and N. Iwata (2024). Potential of earthquake strong

motion observation utilizing a linear estimation method for phase cycle skipping in distributed acoustic sensing,

J. Geophys. Res.: Solid Earth 129, e2023JB027327. https://doi:10.1029/2023JB027327.

執筆者:鉄道地震工学研究センター 地震解析研究室 片上智史

担当者:鉄道地震工学研究センター 地震解析研究室 是永将宏,野田俊太

解析雨量を用いた鉄道沿線の降水量分布の推定

1.はじめに

降雨に関する鉄道の運転規制は,駅などに設置された雨量計で観測された時雨量と連続雨量の値や,観測された雨量から求めた地盤内に蓄積されている水の量を表す指標(実効雨量など)に基づいて実施されています.雨量計では,その場所での雨量は正確な値を観測することができますが,この雨量の値は雨量計がある「その地点での値」であるため,その他の地点での雨量は雨量計で得られた雨量とは異なっている場合が考えられます.近年,狭い範囲で集中的に降る雨が多くみられるようになってきており,雨量計で得られた値より,著しく多い雨が降っている場所がある可能性があります.

一方で,雨の分布を面的に把握できる指標としては,気象レーダー等で観測される雨の強さや,気象レーダーの観測値と地上の雨量を組み合わせて解析した解析雨量があります.本稿ではこのうち,解析雨量を用いて線路沿線での長期間の雨量を推定する方法を紹介します.

2.解析雨量とは

解析雨量とは,気象庁が作成する,地上の雨量計で得られた地上での正確な値と,気象レーダー等で得られた(雨量計で得られた雨量よりは精度は落ちますが)面的な降水分布とを組み合わせて求めた,面的でより正確な雨量分布です.ここで,天気予報で見ることができる気象レーダーによる雨の分布は瞬間的な雨の強さ(その強さの雨が1時間降り続けた場合に降る雨の量)となっており,解析雨量で表されるような,1時間で降った雨の量とは異なるので注意が必要です.

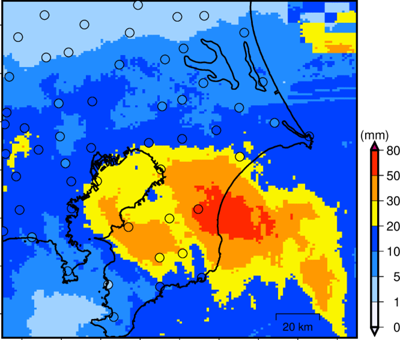

解析雨量は,現在では南北方向(緯度方向)と東西方向(経度方向)それぞれ約1km細かさで区切った格子ごとに,前1時間で降った雨量が30分ごとに発表されています(例:8時30分の値は7時30分~8時30分の雨量,9時00分の値は8時00分~9時00分の雨量となります).加えて10分ごとに速報版解析雨量が発表されています.図1に,大雨の事例における,ある時刻での解析雨量と,気象庁アメダス観測点で観測された当該時刻の前1時間の降水量を示します.ここで,図中で格子状に色分けされているのが解析雨量,黒色で縁取った〇印が気象庁アメダス観測点の雨量計により観測された雨量です.

この図から,アメダスの観測点以外の地点における降水量を求めることができます.この図の赤色で示した領域は1時間降水量で50mm以上を示すものであり,アメダス観測点を含む20km程度の範囲で1時間降水量50mm以上となっていることが分かります.

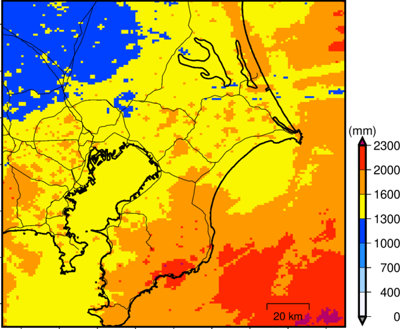

また,解析雨量を合計することで,ある期間での総雨量を推定することもできます.例えば,1つの台風の接近~通過時の総雨量や,1年間の総雨量などです.ここでは,1年間に降った雨量の推定値を求めてみます.2023年の年間の雨量の推定値として,1月1日1時~12月31日24時までの1時間ごとに得られた解析雨量を積算した値について図2に示します.図をみると,図の右下側(南東側)の地域で降水量が多くなっていることが分かります.

3.解析雨量を用いた鉄道沿線の降水量の推定

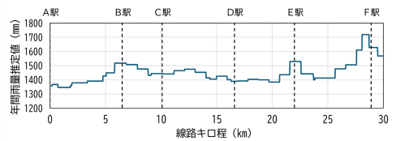

線路沿線の各地点が解析雨量のどのメッシュに含まれているかがわかれば,その線路上の地点での年間降水量の推定値も求めることができます.ある線区を対象に,解析雨量から2023年の1年間の降水量の推定値を求めた例を図3に示します.線路キロ程はA駅を0k000mとしたときの値としています.図より,この区間ではF駅付近で年間降水量が多いことが推定できます.なお,降水量がステップ状に変化しているのは,解析雨量が約1km間隔での格子での値のため,同じ格子に含まれる線路上の点は同じ解析雨量となることによります.

このように,地上に設置した雨量計の値だけでは線路上の各地点での降水量の分布を必ずしも観測できるとは限りませんが,解析雨量などの面的な降水量の分布を用いることで,線路上の降水量の分布を推定できることが分かります.

4.おわりに

本稿では,鉄道沿線の雨量計だけでは把握しきれない,鉄道雨量計が設置されていない地点での雨量を,解析雨量を用いて推定する方法について述べました.点のデータである鉄道雨量計と,面のデータである解析雨量を組み合わせることで,鉄道沿線でより確からしい雨量分布を得ることができるようになります.今後は,面的な降水量を用いた防災対策の活用法について研究を進めていく計画です.

執筆者:防災技術研究部 気象防災研究室 福原隆彰

発行者:田中 博文 【(公財) 鉄道総合技術研究所 施設研究ニュース編集委員会 委員長】

編集者:大石 知希 【(公財) 鉄道総合技術研究所 軌道技術研究部 軌道管理研究室】