施設研究ニュース

2025年10月号

レール底側部に発生した欠陥を検出するための漏洩磁束探傷による検討

1.はじめに

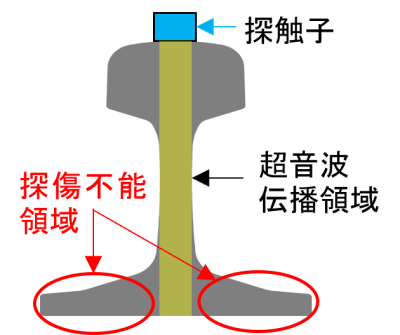

レール損傷を引き起こす要因のひとつに「レール底部の腐食」があります.これに起因するレール損傷を防止するために,鉄道事業者は目視検査による腐食程度の確認や超音波探傷で得られるレール腹部幅直下の底面腐食量の測定によって保守管理をしています1).このうち,超音波探傷検査では,図1に示すように,レール頭頂面に垂直探触子を設置します.これは,レール底部にレール締結装置が存在するため,レール長さ方向を連続的に探傷するにはレール頭頂面から超音波を伝播させる必要があるためです.この方法はレール腹部幅直下を除くレール底部領域が探傷不能領域となり,レール底部に発生する腐食による減肉やき裂をすべて検知できないという問題があります.そこで,現行の探傷システムでは検知できないレール底側部に発生した欠陥を検知可能な手法として,レール底側部の上方に設置した非接触式センサにて欠陥の有無による漏洩磁束の変化を検知する新しい探傷システムを提案し,室内試験により基礎的な検討を行いました2)ので,紹介します.

2.漏洩磁束探傷法

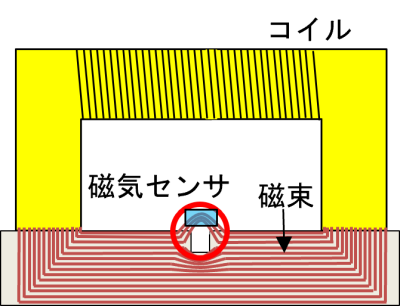

現在一般的に用いられている非破壊検査手法のひとつに漏洩磁束探傷があります3).軟鋼や高張力鋼などの強磁性体を磁化すると検査対象物に磁束の流れが生じます.これを遮るような欠陥が存在すると図2に示すように磁束の一部が表面に漏洩します.この欠陥からの漏洩磁束密度の分布と強度を磁気センサにて計測し,これを電気信号に変換して欠陥を評価します.従来の漏洩磁束探傷を含めた磁気計測法は鉄鋼構造物の表面の欠陥を検出する手法でした.しかしながら,近年では高感度な磁気センサの開発と新たな信号解析法の提案により,鉄鋼構造物の表面のみならず,内部・裏面の欠陥を検出できる手法として研究開発が進められ4),配管やタンク等を検査する装置が製品化されています.

3.腐食レールに対する新規探傷システムの提案

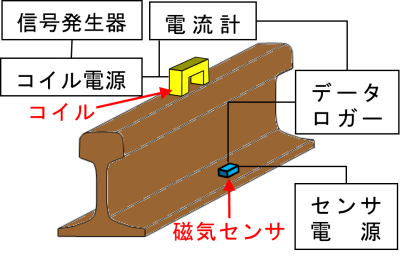

提案する腐食レールの新規探傷システムの構成を図3に示します.信号発生器およびコイル電源により任意の周波数および大きさの交流電流をレール頭頂面に設置したコイルに流すことで,レールとコイルによる磁気回路を形成します.コイルに流れる電流は電流計で計測します.そして,欠陥の有無やサイズの変化によって変化する空間の磁束密度をレール底側部の上方に非接触の状態で設置する磁気センサで計測します.電流計および磁気センサの出力はデータロガーにより記録します.将来的には,これらのシステムをトロリー等に搭載し,移動しながら探傷することを想定しています.その際,レール締結装置と磁気センサが接触しないように,レールと磁気センサの離隔を大きくすることやミリメートルオーダーの欠陥検知が要求されます.

4.室内試験

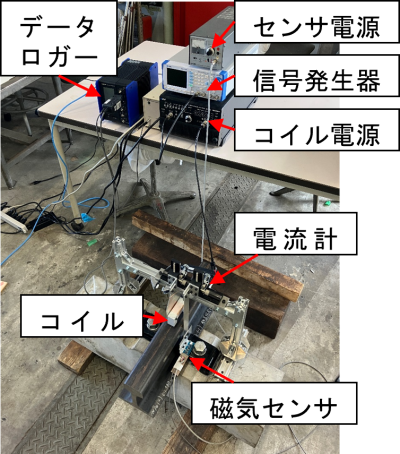

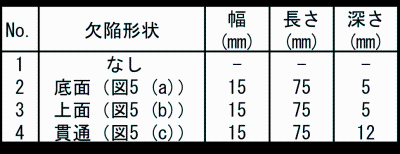

試験装置を図4に示します.コイルと磁気センサは,任意の3軸方向に移動可能な門型の治具に取り付けて,コイルはレール頭頂面,磁気センサはレール底側部端部の直上とし,レール底面からの高さが37mm離れた位置に設置しました.これは,レール締結装置と磁気センサが接触しない距離です.レールは長さ500mmの50kgNレールとし,3号PCまくらぎを模擬した試験ブロックに設置することでレール締結装置を取り付けた状態での試験も実施可能です.本試験ではレールの底側部に表1および図5に示すような人工欠陥を加工しました.

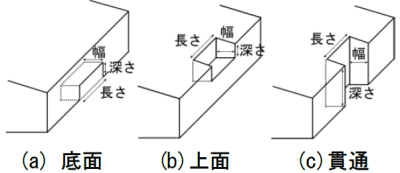

試験結果の一例として,コイルに印加した電流を10Hzの正弦波とし,レール締結装置がない場合に得られる欠陥形状ごとのレール長さ方向の相対磁束密度分布を図6に示します.ここで,相対磁束密度とは,レール長さ方向位置が±90 mm位置における磁束密度p-p値の平均値を1とした時の各位置での磁束密度p-p値の相対値です. 同一試験体における欠陥部と健全部との相対磁束密度の差は,欠陥なしで0.01,底面欠陥で0.03,上面欠陥で0.05,貫通欠陥で0.07でした.これは,新品形状からの断面の欠損量が大きいほど,空気中に漏洩した磁束の量が増加したこと,また,欠陥位置が磁気センサに近いほど,空気中に漏洩した磁束をより多く磁気センサで検知したことを示しています.以上より,レールと磁気センサの離隔が大きい条件であっても,欠陥の有無や欠陥形状を判別できる可能性が示唆されました.

5.おわりに

レール底側部に発生した欠陥を検知可能な手法として,欠陥の有無による漏洩磁束の変化に着目した新たな探傷システムを提案しました.今後は,レール締結装置がある場合の評価や,トロリーに搭載した探傷システムによる実軌道での評価等を実施していきます.

参考文献

1) 新版軌道材料編集委員会:新版 軌道材料,pp.44-46,鉄道現業社,2011

2) 水谷淳,髙山大陸,弟子丸将:レール底側部に発生した欠陥を検出するための漏洩磁束探傷の実験による検討,鉄道工学シンポジウム論文集,Vol.29,No.1,pp.132-138,2025

3) 日本非破壊検査協会:非破壊評価工学,p.82,日本非破壊検査協会,1998

4) 菊池弘昭:非破壊検査・評価における高感度磁界センサの活用事例,電気学会論文誌A(基礎・材料・共通部門誌),Vol.137,No.8,pp.470-475,2017

執筆者:軌道技術研究部 レールメンテナンス研究室 水谷淳

担当者:軌道技術研究部 レールメンテナンス研究室 髙山大陸

経験的予測手法による工事振動の予測事例

1.はじめに

工事時に発生する振動の予測・評価は,周辺の鉄道施設や住宅への影響の把握に重要です.そこで,本記事では工事振動の測定結果を示すとともに,経験的予測手法を用いた予測事例を紹介します.1),2)

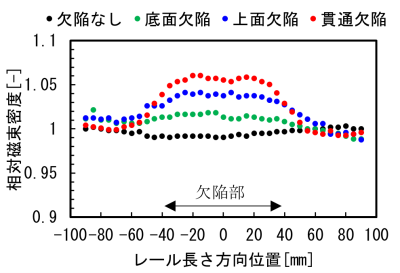

2.工事振動の現地測定

対象とした工事は大型の建設重機による整地作業と土留め作業などで,油圧ショベルの地面叩き(以下,P-1といいます),土落とし(以下,P-2といいます),ブルドーザの往復走行(以下,Bといいます),サイレントパイラーによる鋼矢板の圧入(以下,Sといいます)の異なる4種類の振動源による工事振動を直線状に配置したセンサーで測定しました(図1).

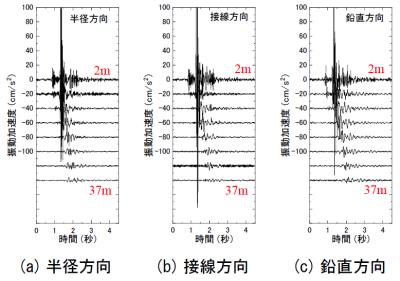

P-1,P-2およびSでは,図1のX方向が半径方向,Y方向が接線方向です.一方,Bの場合,ブルドーザの移動範囲の中央を代表点として,X方向とY方向の回転処理を行い,半径方向と接線方向としました.測定波形の例としてP-2の波形を図2に示します.これらは図1に示した2mから37mのセンサーの測定結果です.P-2では,振動源近傍において接線方向,鉛直方向,半径方向の順に最大振幅が大きくなっています.P-1の結果でも同様の順序でした.また,振動源から離れると共に振動の振幅が減少する様子が見て取れます.SとBの結果では,振動源近傍において半径方向,鉛直方向,接線方向の順に最大振幅が大きくなっていました.

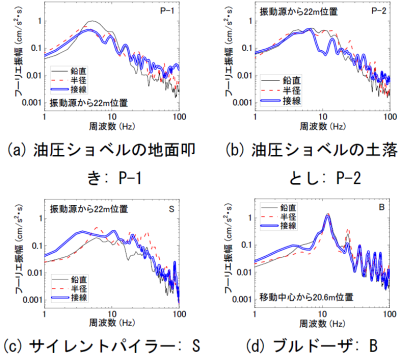

図1中の22m測定点のフーリエ振幅スペクトルを図3に示します.3-40Hz帯域の振動が大きいことや振動源によって卓越する周波数は異なることがわかります.

また,対象サイトでは,測定と併せて表面波探査とアレー微動観測を実施し,表面波の位相速度と内部減衰Qを把握しました.1),2)

3.工事振動の予測事例

工事振動を含む環境振動の予測で広く用いられる手法に,測定結果を用いた経験的予測手法があります.これは,ある箇所の振動測定結果から,他の位置の振動を予測する手法です.本手法では,振動源からrだけ離れた位置(以下,予測位置といいます)の振幅P (r, f)は以下の通り示されます.

ここで,P0 (r0, f)は振動源からr0だけ離れた位置(以下,基準位置といいます)の振幅,fは周波数,V(f)は波動伝播速度,Q(f )は内部減衰です.また,実体波の場合n=1,表面波の場合n=0.5です.

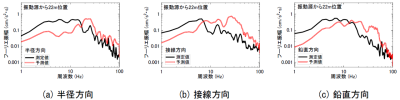

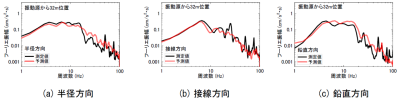

本手法を工事振動に適用し,予測位置を振動源からそれぞれ22m,32mとした際のP-2の振動の予測結果を図4および図5に示します.今回はV(f)に,表面波の位相速度を用い,n=0.5としました.基準位置はそれぞれ2m,12mとし,基準位置と予測位置間の距離を20mで固定しました.

まず,振動源から22mの位置の予測結果(図4)では,測定記録のピーク周波数を再現できていないことがわかります.一方,振動源から32mの位置の予測結果(図5)では,1-100Hzの広帯域において周波数特性を概ね再現できています.これは,(1)式において表面波のみを考慮したことから,表面波が卓越する遠方の方が予測条件に近いためと考えられます.

4.まとめ

本記事では,経験的予測手法により,1-100Hzの広帯域において鉛直動及び水平動の工事振動の予測が可能であることを示しました.一方,本記事の経験的予測手法では,基準位置の設定が予測精度に大きく影響します.表面波が実体波よりも十分大きくなる位置を基準位置とすることで予測精度が向上すると考えられますが,その位置の把握にはより多くの知見が必要です.特に水平動に関しては知見が少ないため,今後も検討を進めていきたいと考えています.

参考文献

1) 津野靖士,野寄真徳,横山秀史:工事振動への経験的予測手法の適用性に関する検討,日本建築学会環境系論文集,第84巻,第755号,pp.21-28,2019.1

2) 野寄真徳,津野靖士,横山秀史:工事振動への経験的予測手法の適用性に関する検討(その2):周波数特性の予測,日本建築学会環境系論文集,第89巻,第826号,pp.702-712,2024.12

執筆者:防災技術研究部 地質研究室 野寄真徳

担当者:防災技術研究部 地質研究室 横山秀史

レール交換周期延伸および周期交換撤廃の手引き

1.はじめに

営業線で使用されているレールについて,一部の鉄道事業者では曲げによる疲労破壊の防止を目的として,レールの疲労寿命に達する前に周期的なレール交換を実施しています.また,その交換周期は累積通過トン数(軸重×車軸通過回数)に基づいて設定されています.ここで,レールの全寿命は,ある時点までのレールの使用履歴と,ある時点からの残存寿命(余寿命)の和として評価しており,後者については載荷回数と破断までの繰返し回数の関係を示すS-N曲線を用いて算定することができます.

レールの交換周期は,レールの曲げ疲労に着目した疲労試験結果に基づき定められていますが,レール底部に生じる曲げ応力が小さい「健全な状態」で使用されたレールについては,交換周期を超えてさらに長期間にわたり使用できると考えられます.一方,浮きまくらぎが生じている,あるいはレール頭頂面に局所的な凹凸が確認されるような,「健全でない状態」で使用されるレールではレール底部曲げ応力が過大となり,レールの疲労限度を上回ることで交換周期に至る前にレール底部より疲労損傷が発生する場合があります.

そこで,鉄道総研では健全な状態で交換周期に達したレールに各種疲労試験を実施して交換周期延伸,さらに周期交換撤廃の可能性を検証するとともに,健全でない状態で使用されるレールの疲労健全度を定量評価する方法を提案し,軌道保守管理データベースシステムLABOCSへ実装しました.

本稿では,これらに関する研究成果と,研究で得られた知見に基づき作成した「レール交換周期延伸および周期交換撤廃の手引き(案)」についてご紹介します.

2.経年レールの疲労試験

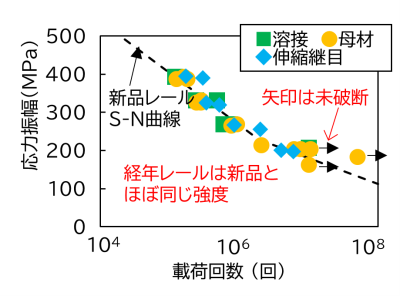

健全な状態で使用され,交換周期に達したレールの疲労特性を把握するため,現行の交換周期の通過トン数である10億トン程度に達した溶接部,母材,および伸縮継目部より収集した経年レールを対象に,実レールの疲労試験および載荷回数が5億回(通過トン数:50億トン相当)の回転曲げの疲労試験を実施しました.その結果,経年レールの疲労試験結果は新品レールのS-N曲線と比較して疲労強度の減少がほとんど見られず(図1),健全な状態で使用されていれば10億トンを超える長期の使用,さらには交換周期の撤廃も可能であることが明らかとなりました.

3.レール疲労健全度評価法による管理

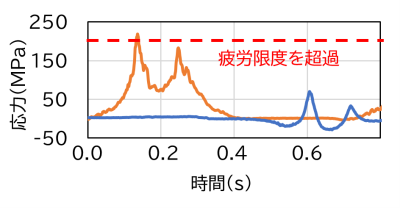

浮きまくらぎおよびレール頭頂面の局所的な凹凸が確認され,著大なレール底部曲げ応力が生じるような状態で使用されるレールを対象に応力測定を実施した結果(図2)や,軌道条件を模擬した数値解析の結果より,列車通過時にレールに生じる応力が健全な状態で生じる応力の数倍に達し,荷重が繰返し作用しても疲労破壊を生じない最大応力である疲労限度を超過して損傷を引き起こすことが明らかとなりました.

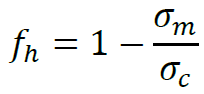

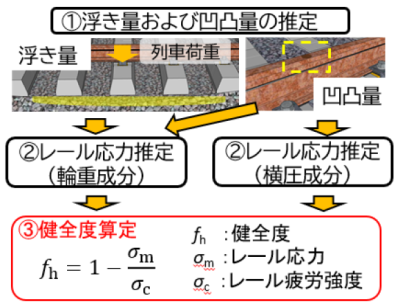

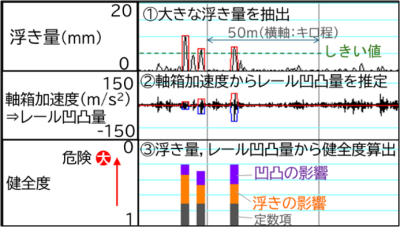

以上に示した知見に基づき,軌道変位や軸箱加速度といった軌道検測データより算定したまくらぎの浮き量とレール頭頂面凹凸量を用いて,数値解析により輪重および横圧成分それぞれに対応したレール発生応力を推定し,その結果よりレールの疲労限度と発生応力の比から求められるレール疲労健全度を推定する方法を提案しました(図3).レール疲労健全度は次式により求めることができます.

ここに,fhはレール疲労健全度,σmはレール底部曲げ応力(MPa),σcはレールの疲労限度(MPa)です.

レール疲労健全度は,疲労損傷に対する健全度を定量的に評価するものです.レール頭頂面凹凸量や浮きまくらぎが生じた箇所の浮き量が増加すると,レール底部曲げ応力が大きくなります.この時,レール疲労健全度は低下します.レール疲労健全度評価では,疲労限度の80%をき裂発生限度とし,10%の余裕を見て疲労限度の70%,つまりレール疲労健全度としては0.3以上の値となるよう管理することを提案しました.

レール疲労健全度は,既に軌道保守管理データベースシステムLABOCS(Ver.4.3以降)に実装され,軌道検測データからバッチ処理により得られたレール疲労健全度がチャート上に表示され視覚的に把握することが可能です(図4).また,チャートに表示されたレール疲労健全度に応じて,レール交換を実施するか,あるいはレール底部曲げ応力を増大する要因であるレール頭頂面凹凸や浮きまくらぎを改善するか,保守上の処置を選択することができます.このLABOCSに実装されたレール疲労健全度評価法は,既に複数の鉄道事業者におけるレールの保守管理業務で利用が始まっています.

4.手引きの作成と今後の活用について

前章までに述べたように,健全な状態で使用されたレールの交換周期延伸,更には周期交換撤廃が可能であるという知見,および提案したレール疲労健全度評価法を組み合わせることにより,レール折損のリスクを低減しつつ,レールを長期に使用していくための方策を提案しました.鉄道総研では,この方策をより多くの鉄道事業者でご活用いただけるよう,「レール交換周期の延伸および周期交換撤廃のための手引き(案)」(以下,手引き案)を取りまとめました.この手引き案は以下の構成から成ります.

・適用範囲 ・軌道条件,車両条件

・適用方法(レール交換周期の延伸/周期交換を撤廃する場合/レール健全度評価方法の活用)

本稿発行(2025年10月)時点で,この手引き案は鉄道総研の鉄道技術推進センターの会員用ウェブサイト(https://www.rtri.or.jp/tecce/sui/sin/loginForm.jsp)に掲載され,会員の皆さまに対して意見照会を行っています.今後は意見照会で得られたご意見を参考に修正を図って正式版を発行した後,鉄道事業者のレールの保守管理の実務で役立てていただけるものと考えます.

執筆者:軌道技術研究部 レールメンテナンス研究室 弟子丸 将

担当者:軌道技術研究部 レールメンテナンス研究室 細田 充

トンネル検査における要注意箇所投影装置のマルチマウント化

1.はじめに

日本の鉄道トンネルは,戦前または高度経済成長期に建設されたものが多く,建設から50年以上経過したものが大半を占めています.そのため,古くから定期的な検査の周期や方法などが体系化され,経験豊富な技術者による定期検査のもと,適切な維持管理がなされてきました.しかしながら,日本の鉄道トンネルの総延長は約4000kmにも及び,さらに今後は少子化に伴う労働人口の減少も見込まれているため,検査業務の効率化が課題になっています.そこで,鉄道トンネルの定期検査の高速化と省力化を図るため,デジタル技術を活用した2つのトンネル検査支援システムを開発しました.

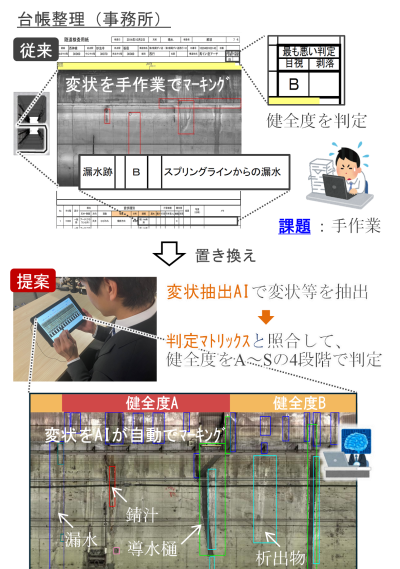

一つめは,トンネル覆工撮影画像から,AIを用いてひび割れ以外の変状や補修跡も検出し,トンネル全体の健全度の目安と,重点的に調査すべき要注意箇所を自動で抽出する「変状抽出・健全度判定アプリ」です(図1).

二つめは,現地での調査箇所の目印として,トンネル壁面に,要注意箇所を投影することができる「要注意箇所投影装置」です(図2).

今回は,「要注意箇所投影装置」について装置改良を実施し,マルチマウント化を試みたため,その内容について紹介します.

2.要注意箇所投影装置の概要

要注意箇所投影装置の主な構成は,プロジェクター,プロジェクターを軽便トロへ固定するための回転台座,制御PCおよび移動距離測定装置からなります.変状抽出・健全度判定アプリから,正方形のメッシュ図に要注意箇所を赤色で塗りつぶした連続画像を転送し,軽便トロを走行させながら定位置に投影することができます.その際,任意のトンネル形状に合わせてメッシュ図を幾何学的に補正し,正しく正方形で投影する機能を有しています.

投影精度の検証のため,照度を調整できる暗室内に設置した約1/3スケールのトンネルモックアップにて,プロジェクターの照度やメッシュの補正精度,移動距離測定精度が実用に問題ないことを確認しました.また,実際の鉄道トンネルにおいても本装置を用いた投影試験を実施し,代表的なトンネル形状である馬蹄形,矩形および円形のトンネル断面形状においても,正方形のメッシュを問題なく投影できることを確認しました.

3.要注意箇所投影装置のマルチマウント化

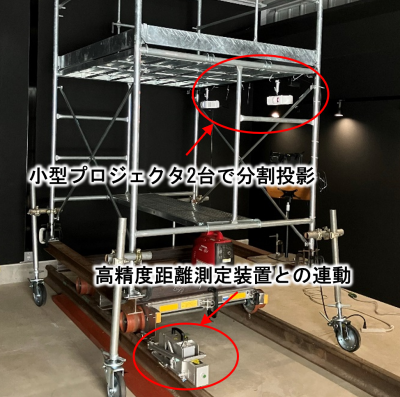

先述の投影装置は,軽便トロに装置一式を搭載しており,徒歩による検査を想定しておりました.しかしながら,作業車や高所台車を使用する事業者も多いことから,図3のように,軽便トロによらない投影装置への改良を実施しました.

一つめは,プロジェクターを小型化し,2つのプロジェクターで分割投影できるシステムへの改良です.モックアップへの分割投影の状況を図4に示しています.これより,市販の取付治具にて小型のプロジェクターを適切な角度で固定することで,要注意箇所を示すメッシュ図を広範囲に投影できることを確認しました.

二つめの改良は,移動距離の計測を,軽便トロに搭載したロータリーエンコーダから,独立型の高精度レール距離測定装置への変更です.高精度レール距離測定装置と制御プログラムを連動させ,製作した治具で距離測定装置を固定することで,作業車等での距離測定が可能となりました.固定治具は,カントによる作業車等の傾きに追随して距離測定装置も傾斜して固定される仕様としており,安定した計測が可能です.また測定精度についても,ロータリーエンコーダを使用する場合に比べて向上することが期待されます.

4.おわりに

鉄道トンネルの定期検査業務の効率化を目的として開発したシステムのうち,要注意箇所投影装置の改良内容について紹介しました.今後も,本投影システムの適用拡大に向け,プロジェクターの小型化と分割投影の機能性向上に向けた検討を進める予定です.

執筆者:構造物技術研究部 トンネル研究室 山下 雄大

担当者:構造物技術研究部 トンネル研究室 仲山 貴司,野城 一栄

発行者:田中 博文 【(公財) 鉄道総合技術研究所 施設研究ニュース編集委員会 委員長】

編集者:權藤 徹 【(公財) 鉄道総合技術研究所 防災技術研究部 地質】