施設研究ニュース

2017年12月号

小型模型石積みを用いた引き抜き崩壊実験と再現解析

1.はじめに

鉄道沿線には間知石からなる石積み壁が多くあります。施工時期の古い石積み壁では,経年による背面地盤の劣化などにより安定性の低下が問題となる場合があります。このような問題に対して実験的な検討に加えて解析的な検討ができれば様々な条件での対策工の効果を検証できます。石積み壁の崩壊のような大変形に適用できる解析手法として粒子法と個別要素法を組み合わせた解析手法がありますが,まだ石積みに適用した研究事例は少なく,妥当性の検討が必要です。そこで,本研究ではこの解析手法の妥当性を評価するためのモデルケースとなる模型実験を実施し,再現解析を行いました。

2.実験概要

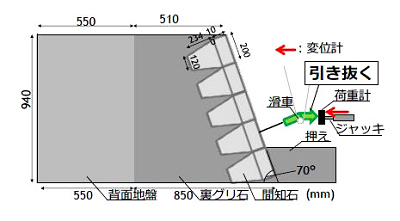

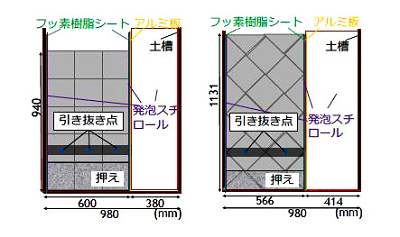

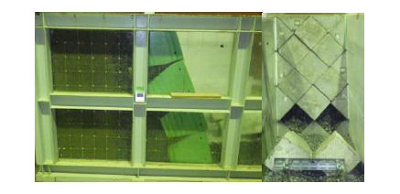

作成した模型実験のイメージ図を図1,図2に示します。模型実験では間知石同士の摩擦抵抗や壁体の大変形過程を把握することを目的に,高さ1m程度の土槽と実物大に近い間知石を用いて小規模な石積み壁模型地盤を作成しました。鉄道で用いられる石積み壁の石の積み方には主に布積みと谷積みがありますが,今回行う解析は2次元解析であるため再現解析のモデルケースは横方向に一様である布積みにしました。ただし,実際には谷積みの石積みも多く存在します。そこで今後今回の解析手法の谷積みに対する妥当性の検討することを想定して模型実験は布積みと谷積みで行い,それぞれの積み方による崩壊形態の違いを確認しました。間知石は質量約24kg,底面が200mm×200mm,高さが344mmの四角錐台状であり,間知石の後ろには裏グリ石を模擬した8分砂利,さらにその後ろには背面地盤を珪砂3号で構築しました。構築した石積み壁の前面には下から2段目の間知石まで基礎部分となる押え地盤を8分砂利で構築しました。図2のように布積みのケースでは3列×5段,谷積みのケースでは布積みと同等の規模になるように模型地盤を作成しました。土槽と模型地盤の間には間詰め用の発泡スチロールとアルミ板,摩擦軽減のためのフッ素樹脂シートを設置しました。実験ではこの模型地盤の下から2段目の間知石を1列同時に油圧ジャッキで前方へ引き抜くことで,崩壊を発生させました。ジャッキの先端には変位計と荷重計を設置し,引き抜く変位と引張荷重を測定しました。

3.実験結果

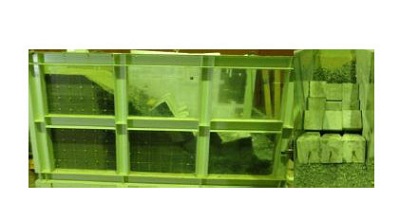

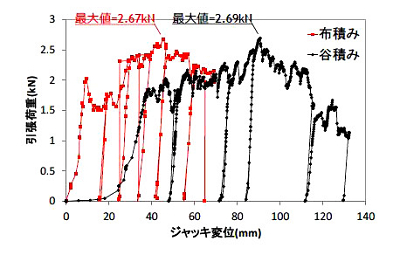

図3に布積みケースの実験終了後の模型地盤の様子を示します。図より布積みでは引き抜いた間知石より上の間知石とそれら背面の裏グリ石及び背面地盤上部の一部まで変形し,大きくすべるような崩壊形態を示しました。ジャッキ変位と引張荷重の関係を図4に示します。図より,本実験条件では引張荷重の最大値は2.67kNであることがわかりました。

図5に谷積みケースの実験終了後の模型地盤の様子を示します。図のように谷積みでは引き抜いた間知石以外の間知石や裏グリ石,背面地盤にほとんど変形が見られませんでした。また図4より,引張荷重の最大値は2.69kNとなりました。

以上の実験結果から,布積みと谷積みのケースを比較すると,引張荷重の最大値は比較的同等の規模の模型地盤を用いたため,大きな差異はなかったと考えられます。しかし,引き抜き後の模型地盤形状に着目すると,布積みは大きな変形が見られた一方で,谷積みは大きな変形は見られませんでした。

これは,谷積みには構造上横方向や間知石同士の節点等の力の伝達経路があり,一部が崩壊しても他の間知石でその荷重を分担できるためと考えられます。このことから谷積みは布積みに比べて強固な構造であると考えられます。

4.再現解析

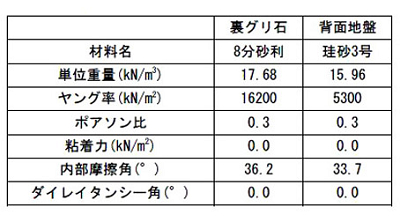

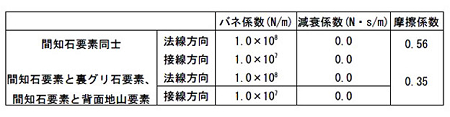

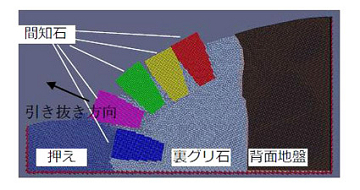

上記の布積みケースの再現解析を行いました。解析に用いたパラメータを表1,表2に示します。単位重量は実験で用いた土量より算出し,内部摩擦力,摩擦係数について物理試験より得られた値を用い,粘着力,ダイレイタンシー角,ポアソン比は仮定の値を採用しました。再現解析では,下から2段目の間知石に石積み壁の法線方向の力を増加させながら与えることで模型実験を模擬しました。

図6に布積みのケースの再現解析の様子を示します。図より布積みのケースの特徴である大変形が定性的に再現できていることがわかります。

5.おわりに

小型の模型実験により,布積みと谷積みのケースでの破壊挙動の違いを明らかにしました。また,布積みのケースの解析を定性的に再現することができました。今後この解析手法での検証事例を増やし,実物大の石積み壁への適用方法を明らかにしていく予定です。

(記事:防災技術研究部 地盤防災研究室 湯浅友輝)

盛土材料の不飽和強度を考慮した耐震補強法

1.はじめに

既設の鉄道盛土の耐震診断や耐震補強設計では,対象とする盛土から採取した盛土材料を使用して飽和状態(土の間隙が水で満たされた状態)における三軸圧縮試験を行い,得られた土質諸数値を用いて安定計算を行うことが一般的です。しかし,鉄道盛土のほとんどが地下水位よりも高い位置に建設されており,盛土材料は飽和状態よりもせん断強度が高くなる場合が多い不飽和状態にあるため,飽和状態の三軸圧縮試験により得られた土質諸数値は既設の鉄道盛土の強度を過小に評価している可能性があります。その結果,耐震補強に必要な補強材が過度に長くなる場合があります。そこで,盛土材料の不飽和状態における強度を評価し,耐震診断・耐震補強設計に活用する手法を提案しましたので紹介します。

2.盛土材料の不飽和強度を考慮した耐震診断・耐震補強設計

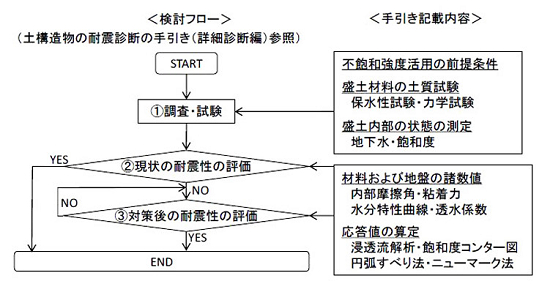

「土構造物の耐震診断の手引き(詳細診断編)」1)には,既設の鉄道盛土の耐震診断・補強設計の検討フローに基づいた実施方法が示されております。この検討フローに沿って耐震診断・補強設計を行う中で,不飽和状態での強度特性を用いることができるように手引きを作成しました。その概要を図1に示します。手引きでは,不飽和状態を考慮できる前提条件の記載,診断・補強設計で不飽和状態を考慮するために行うべき調査・試験の方法や設計で設定する事柄について示しています。耐震診断・補強設計の中では,一般にL1地震動に対する安全性の照査およびL2地震動に対する復旧性の検討を行いますが,今回の提案法を適用できるのは後者のみとしました。これまでの経験から設計時にL1地震動に対する安全性を確保していれば,L2地震動に対しても脆性的な崩壊に至らないことがわかっており,L1地震動に対する安全性の照査には従来通り飽和状態における強度を使用することで,一定の安全を担保しています。

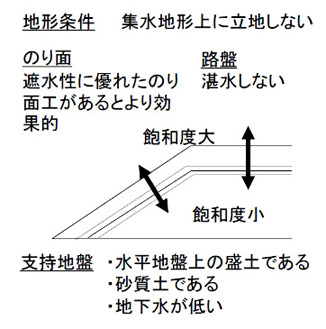

提案法の前提条件の例を図2に示します。対象とする盛土は水平地盤上に構築されており,支持地盤が砂質土で地下水位が低い場合を前提条件としています。これは支持地盤が粘性土の場合や地下水が高い場合には,降雨時に地下水位が盛土内に形成され,飽和状態に至る可能性があることを考慮しました。また,傾斜地盤上の盛土は地下水が集まりやすいため,水平地盤での適用を前提としました。なお,盛土ののり面については,のり面工が施工されていると遮水性が向上し,盛土内部の不飽和土の領域が拡大するため,不飽和状態における強度特性を用いた利点が得られやすいものと考えられます。

盛土内部の不飽和状態をL2地震時の変形解析で考慮するには,ニューマーク法において,解析モデル内に不飽和状態の領域を設定し,飽和度の大きさに応じたみかけの粘着力を設定します。盛土内部の飽和度分布は,盛土形状が比較的単純であれば土構造標準2)に示される飽和度ゾーニング図を用いることができます。盛土形状が複雑である場合やより合理化を図りたい場合には,飽和-不飽和浸透流解析により盛土内部の飽和度分布を求める必要があります。降雨作用は,土構造標準2)に示される地域ごとの降雨作用ⅠもしくはⅡとし,砂質土盛土の場合には短期型降雨パターンを用いることもできます。盛土材料の飽和透水係数や水分特性曲線はそれぞれ室内透水試験(定水位法・変水位法)や保水性試験を行って得ることが望ましいですが,実施が難しい場合には土構造標準2)に示す土質毎の透水係数や水分特性曲線を参考に定めることもできます。

また,支持地盤の地下水位計測等を実施し,前提条件を満足することを確認することが望ましいです。

3.提案法と従来法の比較3)

不飽和土の強度特性を考慮した補強設計を行った際に,従来の方法と比較して,補強仕様をどの程度削減可能か確認することを目的に,ニューマーク法による試計算を実施しました。

検討断面は,高さ6.0m,のり勾配1:1.5の盛土を対象としました。試計算においては,復旧性におけるL2地震時の盛土体の残留変形量を照査項目とし,盛土は性能ランクⅡであるとして残留変位の設計限界値を200mmと設定しました。考慮する地震作用は,G2地盤における土構造照査波2)とし,残留変形量が200mm以下を満足するように地山補強材(改良径400mm,定着強度3000kN/m2,設置角度35°)による補強を行うものとしました。

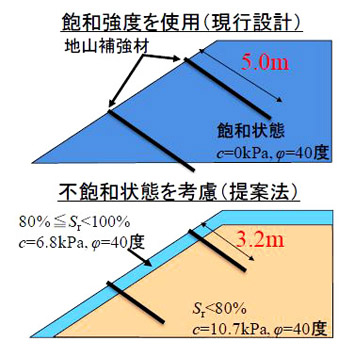

検討ケースは,従来法と提案法に基づく2ケースであります。従来法は盛土全面を飽和状態(Sr=100%)として扱っており,地震作用のみを考慮しています。提案法では,降雨作用Ⅱの飽和度コンター図を用いて盛土内の飽和度分布を設定し,地盤材料試験より得られた強度に関する土質諸数値(図3)を使用しました。

図3に検討ケースにおける要求性能を満たす補強仕様の比較を示します。従来法は,飽和状態の土質諸数値のみを使用しているため,提案法に比べて設計限界値を満たす補強材長が長くなっており,5.0mの地山補強材が2段必要であります。その一方で,提案法における補強仕様は,3.2mの地山補強材が従来法と同じ配置間隔,段数で必要となる結果を得ました。つまり,従来法と比較して提案法では1.8mの補強材長を削減することができ,工事費の削減に大きく貢献できる可能性があります。

4.おわりに

盛土の不飽和状態における強度を評価し,耐震診断および耐震補強に利用することで,合理的な補強仕様となる可能性があります。しかしながら,地盤材料によっては不飽和状態の強度特性が飽和状態の強度と大きく変わらない場合もあります。今後は,提案する耐震補強法を適用すると有効な盛土材料を簡易的に判別する手法を構築することにより,利便性の高い耐震補強法へと発展させていく予定であります。

本件の実施を検討する際には,構造物技術研究部 基礎・土構造まで相談されたい。

【参考文献】

1) 鉄道技術推進センター編:土構造物の耐震診断の手引き(詳細診断編),鉄道総合技術研究所,2016.

2) 丸善:鉄道構造物等設計標準・同解説(土構造物,平成25年改編),2013.

3) 佐藤武斗,松丸貴樹,中島進,小湊祐輝,山田孝弘,藤原雅仁:不飽和土の強度特性を考慮した既設盛土の耐震診断法,鉄道総研報告,Vol.31,No.7,pp.23-28,2017.

(記事:構造物技術研究部 基礎・土構造研究室 佐藤武斗)

実態に即したレール溶接部の曲げ基準値

1.はじめに

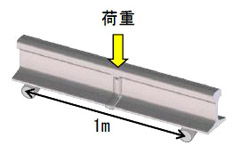

レール溶接部の静的曲げ試験は、レール溶接技能検定や溶接部の性能評価試験等で実施しています。静的曲げ試験は、図1に示すように、支点間距離1mの中央集中荷重による3点曲げで実施し、破断時の荷重とたわみの測定および破断面の溶接欠陥の有無も合わせて確認しています。破断荷重とたわみは、溶接種別ごとに曲げ基準値が定められており、JR各社で多少異なりますが、表1にJIS60kgレール溶接部の一般的な曲げ基準値を示します。フラッシュ溶接部とガス圧接部では普通レールと熱処理レール(以下、「HH340 レール」と記す)の基準値がそれぞれ定められていますが、エンクローズアーク溶接部とテルミット溶接部では鋼種によらず同一の基準値となっています。

これまでのレール溶接技能検定の静的曲げ試験では、破面観察で有害と判断される溶接欠陥が確認されないにも関わらず、上記の曲げ基準値を下回る事例がHH340レールのエンクローズアーク溶接部とテルミット溶接部で多く発生しています。この背景には、HH340レールのエンクローズアーク溶接部とテルミット溶接部の曲げ基準値が普通レールと同一の基準となっており、継手の特性が考慮されていないことが挙げられます。また、これらの事象は鉄道事業者側においてもレール溶接部を管理する上で非常に悩ましいこととなっています。

そこで、HH340レールのエンクローズアーク溶接部とテルミット溶接部の曲げ基準値を見直すべく、これまでに実施されてきたレール溶接技能検定の静的曲げ試験結果を基に、実態に即した曲げ基準値を提案しました。

2.曲げ基準値制定の経緯

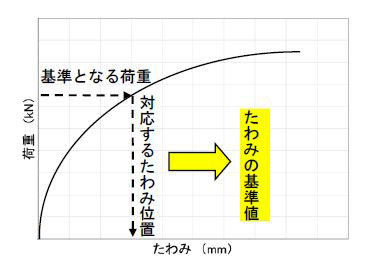

現在の曲げ基準値は、昭和47年に原案が策定されたもので、当時は普通レール溶接部を対象に検討されました。破断荷重は、各レール溶接部を対象に実施された曲げ試験で得られる実力値を反映して設定されています。また、たわみは、図2に示すレール母材の荷重-たわみ曲線から、基準となる荷重に対応するたわみを定めています。この荷重-たわみ曲線から基準となる荷重に対してたわみを算出する考え方は。合理的であると考えます。

3.HH340レールのエンクローズアーク溶接部とテルミット溶接部の曲げ特性

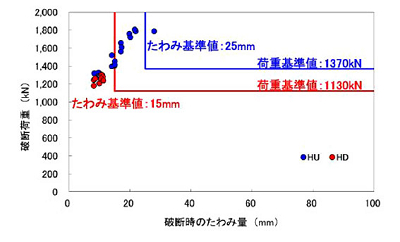

JIS60kgHH340レールのエンクローズアーク溶接部とテルミット溶接部について、これまでのレール溶接技能検定で実施した静的曲げ試験の結果を整理しました。図3に、HH340レールのエンクローズアーク溶接部の曲げ試験結果を、図4に、HH340レールのテルミット(ゴールドサミット)溶接部の曲げ試験結果をそれぞれ示します。

【エンクローズアーク溶接部】

現行のHH340レールのエンクローズアーク溶接では、頭頂部の開先面をバタリング溶接した後、硬化肉盛棒を用いる溶接方法が適用されており、また、HH340レール自身が高強度・低延性の特性を有していることから、HU、HDともに低たわみの傾向があります。図3では、HDに供したすべての試験体が現行のたわみの基準値を下回り、HUにおいてもほとんどの試験体がたわみの基準値を下回っています。

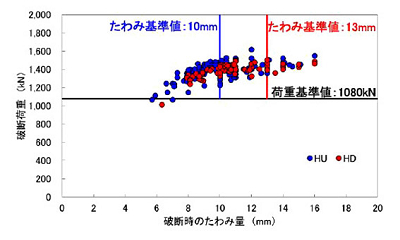

【テルミット溶接部】

現在一般に適用されているゴールドサミット溶接では、HH340レールを溶接する場合、普通レール溶接施工とは異なるZ120Mのテルミット溶剤が使用されています。Z120Mは、高強度で低延性の特性を有しているため、低たわみで破断する傾向があります。図4から、荷重の曲げ基準値はほぼ満足していますが、たわみは曲げ姿勢によらず半数以上の試験体が曲げ基準値を下回っていることがわかります。

4.曲げ基準値の改訂案

昭和47年に策定された原案では、レール母材の荷重-たわみ曲線を基準としていましたが、レール溶接部の特性を如実に反映させるため、ここでは実溶接部の荷重-たわみ曲線を基準としました。HH340レールのエンクローズアーク溶接部とテルミット溶接部の荷重-たわみ曲線から、基準となる荷重に対応するたわみを算出し各溶接部のたわみの基準値を定めました。表2には、提案する曲げ基準値を示します。

5.おわりに

今回はHH340レールのレール溶接部の曲げ基準値の改訂を提案しましたが、エンクローズアーク溶接では普通レールの溶接方法も変更されており、それに伴い継手の曲げ特性も変化しています。そのため今回同様に、実溶接部の荷重-たわみ曲線から、実態に即した曲げ基準値へ改訂していきます。

(記事:軌道技術研究部 レールメンテナンス研究室 林 亮輔)