施設研究ニュース

2018年11月号

中きしみ割れの発生状況調査

1.はじめに

きしみ割れは,曲線区間の外軌ゲージコーナ(GC)部において連続的に発生する形態の損傷として,広く知られています.一方,一部の在来線の曲線区間において,内軌の頭頂面に「中きしみ割れ」と呼ばれる,きしみ割れに似た形態のき裂の発生が確認されています(図1).中きしみ割れが発生した区間では,レール頭頂面において連続的にき裂開口部が確認されており,これらの開口部を起点としてき裂がレール内部へと進展しています.そしてレール頭頂面からの超音波探傷については,連続して発生したき裂によってレール表層で超音波が遮られ,レール内部へと超音波が伝播しないため,探傷車による超音波探傷ではレール内部の傷を検出することができません.

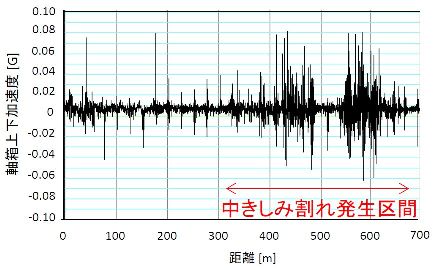

さらに,図1でも確認できるように,中きしみ割れが発生した区間では,レール頭頂面の照り面幅が複雑に変化していることから,レール頭頂面の凹凸形状が複雑に変化していると考えられます.実際,これらの区間を通過した車両においては,軸箱の上下振動加速度が顕著になっていることが確認できます(図2).

この中きしみ割れについては,その発生状況や発生要因が明らかとなっていません.そこで本研究では,半径400~1200mの曲線区間における現地調査ならびに中きしみ割れが発生したレールについて分析を行いました.

2.現地調査結果

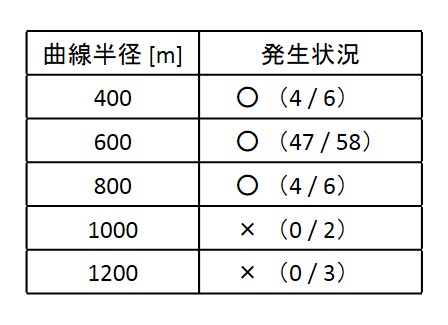

中きしみ割れの発生が確認されている線区を中心に現地調査を実施し,目視により中きしみ割れの発生状況を確認しました.中きしみ割れの発生状況を曲線半径別にその発生箇所数をまとめた結果を表1に示します.なお表1において,○は発生,×は発生なしを示し,括弧内の数字は(中きしみ割れの発生箇所数/調査箇所数)を示しています.

表1に示すように,本研究での調査箇所数はまだ限定的ではあるものの,曲線半径400~800mの曲線区間で中きしみ割れの発生が確認できます.曲線外軌のGC部に発生するきしみ割れは,一般的に曲線半径700~800mの曲線区間に多く発生することから,中きしみ割れはこれらに比べると,より急な曲線で発生していることがわかります.

3.発生レール分析

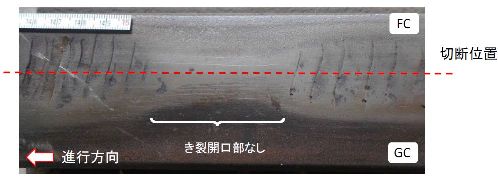

中きしみ割れの進展状況を把握するために,中きしみ割れの発生が確認されたレール(以下,「分析レール」とします)についてレール交換を実施し,断面観察を実施しました.分析レールは曲線半径600mの曲線区間に敷設していたレールで,頭頂面の外観を図3に示します.

図3に示すように,レール長手方向に対して照り面幅が変化し,照り面幅の広い箇所にのみ,き裂の開口部が集中していることが確認できます.また全体的に照り面の位置がフィールドコーナ(FC)側に偏っていることも確認できます.その他の外観上の特徴として,レール頭頂面の中きしみ割れ開口部付近を指でなぞると,列車進行方向では滑らかであったのに対し,進行方向と逆方向では指が引っかかる感じがしました.したがって,中きしみ割れが発生したレール頭頂面では,レール表層が鱗状になっているものと推測されます.

レール頭頂面を起点とする中きしみ割れの進展状況を確認するために,図3に示す点線に沿ってレールを切断し,断面観察を実施しました.切断面を光学顕微鏡で観察した結果の一例を図4に示します.

図4に示すように,中きしみ割れはレール頭頂面を起点として,列車進行方向とは逆方向に進展していることが確認できます.また一部のき裂が,レール内部で層状に重なっていることも確認できました.したがって,探傷車によるレール頭頂面からの探傷では,最表層のき裂によって超音波が遮られ,最深部のき裂を検出できない可能性が考えられます.分析レールを用いて観察した範囲内では,もっとも深くまで進展していたき裂の深さは約4mmでした.

前述したように,中きしみ割れ発生箇所のレール表面が鱗状になっていること,き裂が列車進行方向と逆方向に進展していることから,中きしみ割れ発生箇所においては,車輪/レールとの接触部に発生する縦クリープ力がき裂の発生に影響を及ぼしている可能性が考えられます.

4.おわりに

本研究では,一部の在来線の内軌頭頂面において発生が確認された中きしみ割れについて,その発生状況ならびにき裂の進展状況について調査しました.今後は,軌道構造や通過する車両条件などをもとに,中きしみ割れの発生要因を検討する予定です.また,中きしみ割れの発生状況をもとに,その対策法について検討を進める予定です.

執筆者:鉄道力学研究部 軌道力学研究室 辻江正裕

担当者:鉄道力学研究部 軌道力学研究室 陳 樺,木村成克

材料技術研究部 摩擦材料研究室 松井元英,西村英典

免震構造による地中深く埋まる橋脚の断面力低減手法

1.はじめに

橋脚の中には,用地の制約等により,堤防内に設置されるなど地中深く埋まる橋脚があります.こうした地中深く埋まる橋脚の耐震補強にあたっては周囲の土を掘削する必要があり,施工上,協議上の制約があります.このため,地中部のく体の補強を不要もしくは最小限に抑えることが望ましいのですが,このような地震対策手法はあまり提案されていません.そこで本研究では,こうした地中深く埋まる橋脚について,土被り部の地盤がく体の断面力に及ぼす影響と,免震構造を活用して上部構造物からの慣性力を低減することにより,掘削を伴う断面補強を行わずにく体の断面力を低下させる地震対策法が有効に機能する工法を提案します.ここで,地中深く埋まる橋脚では,く体に接する土被り部の地盤が抵抗して構造物の変位を抑制する効果(以下,地盤抵抗)と,地盤が変位して構造物の断面力を増加させる作用(以下,地盤変位)を持ち,その双方が橋脚の断面力や破壊形態に影響を及ぼすことが知られているため,検討にあたってはこれらの影響を評価できるモデルを適用しました.

2.解析モデル

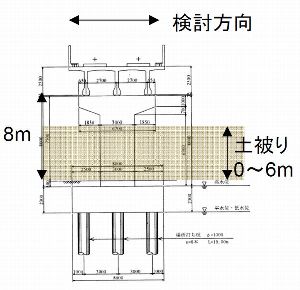

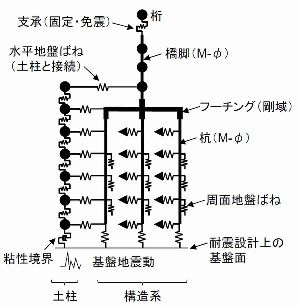

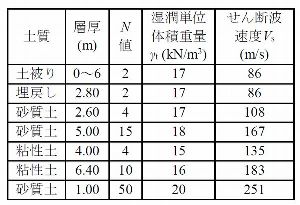

検討対象構造物は図1に示す設計計算例1)のRC橋脚のモデル(以下,元構造モデル)および,曲げ耐力は十分であるがせん断耐力が不足する構造(以下,低せん断耐力モデル),せん断耐力は十分であるが曲げ耐力が不足する構造(以下,低曲げ耐力モデル)としました.それぞれについて,土被りを0mから6mまで変化させ,図2に示す解析モデルで検討を行いました.支承構造は固定支承の場合,免震支承の場合を検討しました.免震化により,上部工の慣性力の影響が小さくなることが期待できます.一方,地盤変位は慣性力とは無関係に作用するため,その影響は免震化では取り除くことができません.地盤条件は表1のとおりとし,土被り部の地盤条件は,ここでは埋戻し土と同様と仮定しました.

3.土被り部地盤の抵抗が橋脚の破壊形態に及ぼす影響

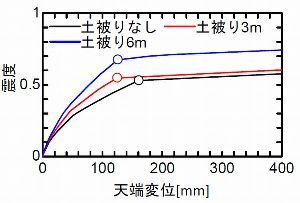

土被り部地盤の抵抗の効果が橋脚の破壊形態に及ぼす影響を評価するため,図2の土柱を固定し,支承構造を固定支承として,水平震度を漸増させるプッシュ・オーバー解析を実施しました.図3に元構造モデルについて,土被り厚ごとの橋脚の荷重-変位関係を示します.図中の○は,橋脚基部の断面が曲げ降伏に到達したことを示しています.図3より,土被りが大きいほど橋脚基部の降伏震度が増加していることがわかります. すなわち,地盤が水平力に対して抵抗として働く場合,土被りが大きいほど橋脚の見かけの剛性および降伏耐力が向上します.一方,このことは橋脚の慣性力負担が増大することを意味しており,破壊形態がせん断破壊先行型に移行する可能性があることに留意する必要があります.

4.免震構造による地震対策法の適用条件

土被り部の地盤の抵抗の効果と作用の効果の双方を評価して免震構造による地震対策法の適用条件を評価するため,図2のモデルで地盤を自由条件として動的解析を実施しました.入力波形はL2地震動スペクトルII波形(基盤波)としました.

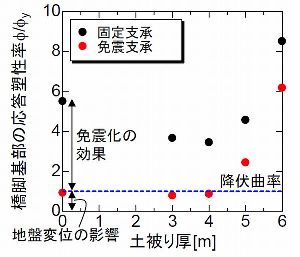

まず,免震化による応答塑性率(橋脚基部の降伏時の曲率φyに対する応答曲率φの比)の低減効果を評価するため,低曲げ耐力モデルを対象に,支承構造(固定支承,免震支承)と土被り厚(0m~6m)をパラメータとした検討を行いました.図4に低曲げ耐力モデルにおける応答塑性率と土被り厚の関係を示します.図4より,土被り4m以下であれば免震化により基部の曲率が降伏曲率以内となり,免震構造が有効に機能しています.一方,土被りが大きくなるにつれ,免震化による応答塑性率の低減効果は小さくなる傾向がみられます.これは,土被りが大きくなるにしたがって,免震化を行っても取り除くことができない地盤変位の影響が卓越することが原因と考えられます.

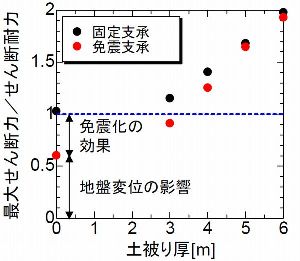

さらに,免震化によるせん断余裕度(橋脚基部のせん断耐力Vudに対するせん断力の応答値Vdの比)の低減効果を評価するため,低せん断耐力モデルを対象に,支承構造(固定支承,免震支承)と土被り厚(0m~6m)をパラメータとした検討を行いました.図5に低せん断耐力モデルにおけるせん断余裕度と土被り厚の関係を示します.図5より,土被り3m以下であれば免震化により基部のせん断力の応答値がせん断耐力以内となり,免震構造が有効に機能していることがわかります.一方,免震化によるせん断力の応答値の低減効果は,土被りが大きいほど小さくなる傾向がみられます.これは,橋脚基部の応答塑性率と同様に,土被りが大きくなるにしたがって,免震化を行っても取り除くことができない地盤変位の影響が卓越することが原因と考えられます.

5.おわりに

本研究では,地中深く埋まる橋脚について,土被り部の地盤が橋脚の破壊形態に及ぼす影響を評価するとともに,免震構造を活用した地震対策法が有効に機能する土被り厚の条件について報告しました.本研究は橋脚諸元および地盤条件を仮定して行ったものであるため,今後は,橋脚諸元や地盤条件を変更した条件で検討を行い,これらの影響について評価していきたいと考えています.

参考文献

1)(財)鉄道総合技術研究所:鉄道構造物等設計標準・同解説 コンクリート構造物 照査例:鉄筋コンクリート橋脚(杭基礎),2007.

執筆者:鉄道地震工学研究センター 地震応答制御研究室 土井 達也

担当者:鉄道地震工学研究センター 地震応答制御研究室 豊岡 亮洋

長距離非接触振動測定を簡単にする自動視準技術

1.はじめに

鉄道総研では,橋りょう等の振動測定による検査を効率化,安全化するために,レーザを用いた非接触振動測定技術の開発に取り組んできました。地上からのレーザ照射で構造物振動を測定できる非接触振動測定システム「Uドップラー」(図1)が橋りょうの動的たわみ測定や高架橋の固有振動数測定に活用されています。ここでは,より遠方の構造物を測定するために開発した,長距離型Uドップラーの自動視準技術を紹介します。

2.Uドップラーのレーザ照射(視準)作業

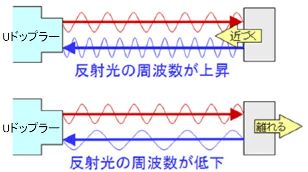

Uドップラーは,レーザのドップラー効果(図2)を利用した装置で,測定対象に正確にレーザを照射して,その反射レーザを受信することで振動速度を測定します。Uドップラーを用いて振動を測定する場合,測定対象までの距離が短ければ,赤色レーザ光の点を目で追いながら,三脚を操作してレーザを測定点に照射します。しかし,測定対象までの距離が長くなると,レーザ照射点の目視が難しくなり,スコープや視認性に優れた緑色のガイドレーザを利用してレーザを照射します。

3.長距離型Uドップラー

数百m遠方の長大橋りょうや岩盤斜面などの測定を実施するために長距離型Uドップラー(図3)を開発しました。長距離型Uドップラーでは,より長距離の非接触測定を行うために,従来の赤色レーザと異なる不可視光のレーザを用いています。

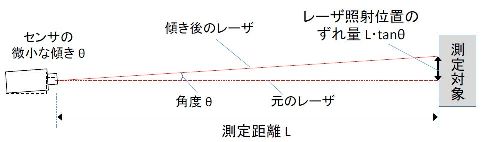

測定距離が長くなると,反射レーザ光を受光し難くなるため,測定対象表面からレーザの反射に適した点を選んでその点に正確にレーザを照射する必要があります。また,操作者が三脚から手を離したり三脚から離れたりする作業動作に伴って極微小にセンサが傾いただけでも(図4),遠方ではレーザ照射位置にずれが生じます。センサの微小な傾きによるレーザ照射位置のずれ量は図5で表され,例えばセンサの角度が0.01°傾いたとき,10m先では2mm以下のずれですが,300m遠方では5cm以上のずれとなります。そのような場合,測定に適した点からレーザが外れてしまうだけでなく,細いケーブルなどが測定対象の場合にはレーザが測定対象から外れてしまうこともあり得ます。

このような背景から,長距離非接触測定作業は,ある程度の熟練を要する作業でした。

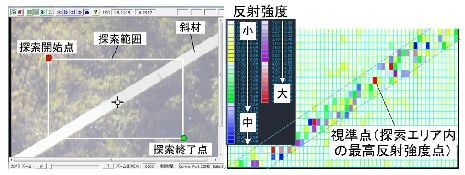

4.測定対象の自動視準

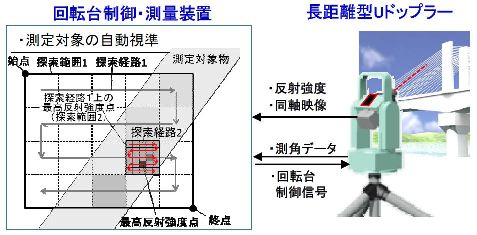

そこで,非接触測定に適した高反射強度点を自動検出する手法を検討し,水平・鉛直回転台を自動制御して測定対象を自動視準する手法を開発しました。図6に測定対象および対象表面上の高反射強度点の探索方法の概要を示します。回転台の制御装置にはLDVの視準方向の同軸カメラ映像が表示されており,まず,LDVを概ね測定対象方向に向け,同カメラ映像上で,探索範囲の始点と終点を指定します。次に,水平鉛直回転台を自動制御してLDVに探索経路1を自動探索させます。探索中,LDVの反射レーザ光の強度をモニタリングすることで,探索範囲内の反射強度分布が得られ,さらに,探索経路1上の最高反射強度点周辺の小領域を自動探索(探索経路2)して,より反射強度の高い点を検出します。このように検出された点を視準点として振動測定を実施します。非接触センサ付近で三脚を人が操作しないので,視準後の測定位置のずれも生じません。

5.自動視準計測の効果

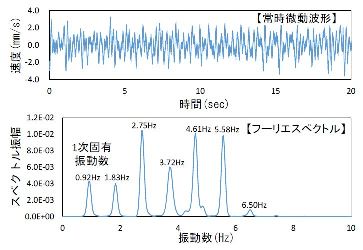

実橋梁を対象として長距離型Uドップラーの自動視準機能の検証を実施しました。常時微動による斜張橋ケーブルの固有振動数計測(測定距離120~150m)を行い,従来の熟練技術者視準測定と自動視準測測定を比較しました。

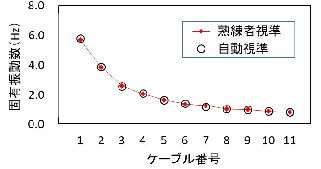

図7は,あるケーブルのレーザ反射強度の探索結果です。ケーブル表面にもレーザ反射性の優れた箇所とそうでない箇所が複雑に分布しています。図8は自動視準による測定結果例であり,ノイズの少ない常時微動波形が得られ,そのフーリエスペクトルからケーブルの一次固有振動数並びに工事振動数を推定できました。図9は長さの異なる11本のケーブルの固有振動数測定結果を熟練技術者が手動で視準した結果と比較したもので,自動視準で熟練者視準と遜色無い測定結果が得られることが確認できました。

この自動視準機能付きの長距離型Uドップラーを用いれば,熟練者が慎重に視準・測定を実施する作業時間の半分の時間で非熟練者が視準・測定を実施できました。また,測定対象とした橋りょうの全ケーブル(44本)の振動測定は,ケーブルにセンサを取り付けてハンマー加振する非接触測定適用前の従来手法では4夜間作業を要していましたが,自動視準機能付きの長距離型Uドップラーを用いれば日中1~2時間程度で測定できるようになりました。

なお,本研究の一部は,国土交通省,鉄道技術開発費補助金を受けて実施しました。

執筆者:鉄道力学研究部 上半 文昭