省エネダイヤに関する研究

1.背景

近年、環境問題への意識が高まり、カーボンニュートラルを目指して、更なる省エネ化が重要視されています。

列車ダイヤは、エネルギーと利便性に密接に関係しますが、一般にエネルギーと利便性は、どちらかを良くするとどちらかが悪くなるトレードオフの関係にあります。

そこで、利便性を極力低下しないようにしたうえで、省エネダイヤを自動作成する手法を開発しました。

2.提案手法

① 概要

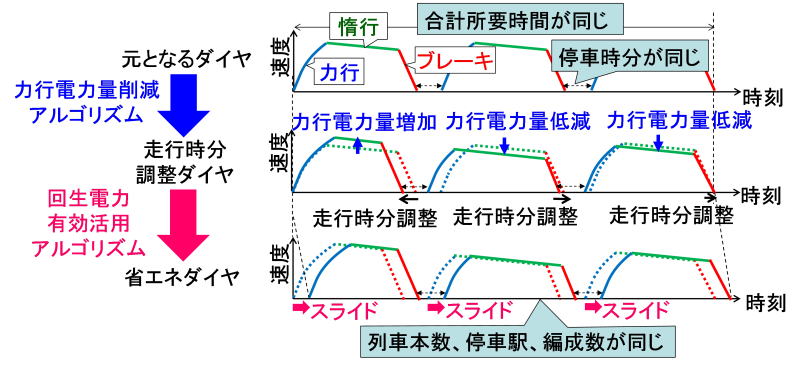

列車は、加速させる操作(力行)と減速させる操作(ブレーキ)と何もしない操作(惰行)の組み合わせで運転しており、主に力行時にエネルギーを消費します(力行電力)。

一般に、ある駅間において、列車を低速で走行させると、ニュートン力学の運動エネルギーの式から、当該駅間における力行に要するエネルギー(電力量)を削減する余地が生じます。利便性を極力低下しない範囲内で、低速で走行させることで、効率的に力行電力量を削減することができます。

そこで、始発駅から終着駅までにかかる所要時間は変えない制約条件のもと、力行電力量の合計を最小化するように、列車ごとに各駅間の走行時分の組み合わせを求める、組み合わせ最適化問題ととらえて、力行電力量を削減するアルゴリズムを構築しました。

また、現在、ほとんどの電車はブレーキ時に発電して架線に回生電力を返すブレーキ(回生ブレーキ)を搭載したものになってきています。回生電力が発生しているときに、近くで力行している列車が存在すれば、回生電力は有効に利用されます(回生融通)が、存在しない場合には、回生電力は熱となって逸散し(回生絞り込み)、回生ブレーキによる省エネ効果が得られません。したがって、省エネのためには、個々の列車単独での走行時分の工夫だけでなく、近くを走行する列車同士の力行と回生のタイミングを合わせて、回生融通量が大きくなるようなダイヤを設定できるようになると効果的です。

そこで、近くを走行する列車同士の力行とブレーキの重なる時間の合計を最大化するように、各列車の着発時刻をスライドする時間の組み合わせを求める、組み合わせ最適化問題ととらえて、回生電力を有効活用するアルゴリズムを構築しました。

図1に示す通り、この手法では、元となる列車ダイヤの始発駅から終着駅までにかかる所要時間は変わらずに旅客利便性を保ったまま、力行電力量の削減と回生電力の有効活用を組合わせることによって、省エネダイヤを自動作成します。

② ダイヤ改正時の試算例

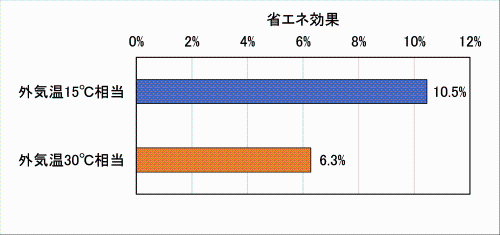

ダイヤ改正時を想定して、実規模路線のデイタイム約40分のダイヤに対して、提案アルゴリズムで省エネダイヤ(図2参照)を作成し、列車運行電力シミュレータを用いて省エネ効果を試算しました。

その結果、図3に示す通り、省エネダイヤでは、元となるダイヤと比較して、約6.3~10.5%の省エネ効果が見込めることを確認しました。

提案手法を応用して、終日の省エネダイヤを作成することも可能です。

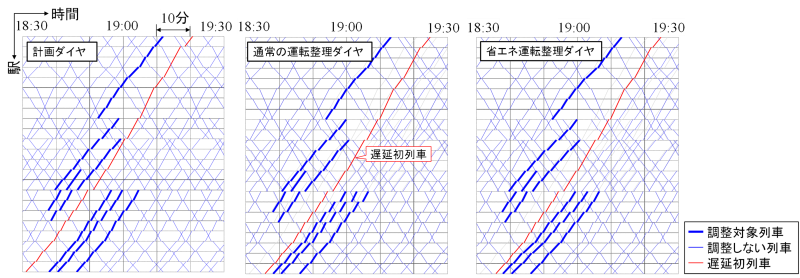

③ 小規模な遅延が発生した場合の試算例

日々の列車運行では、列車の遅延など、ダイヤが乱れることがあります。数分程度の小規模な遅延が発生した場合に対しても、提案手法を適用することができます。この場合は、元となる列車ダイヤを、省エネを考慮しない通常の運転整理ダイヤとして、省エネ運転整理ダイヤを作成します。具体的には、運転間隔調整などのために駅で停車(抑止手配)する列車・駅間に対して、終着駅に到着する時刻は変わらないように提案手法を適用します。

実規模路線を対象に、夕方の1時間程度の列車ダイヤと5分程度の遅延に対して、提案手法で省エネ運転整理ダイヤ(図4参照)を作成し、列車運行電力シミュレータを用いて省エネ効果を試算しました。なお、図4では遅延初列車を赤色で、運転整理を手配する列車・駅間を太字で示します。

その結果、省エネ運転整理ダイヤでは、通常の運転整理ダイヤと比較して、約2%の省エネ効果が見込めることを確認しました。

参考文献

- 国崎愛子、武内陽子:力行電力量の削減と回生電力の有効活用による列車ダイヤ省エネ化手法の開発,ITS/交通・電気鉄道合同研究会、電気学会、ITS-23-020/TER-23-087、2023

- 国崎愛子、武内陽子:省エネダイヤ作成手法における回生電力有効活用アルゴリズムの改良,交通・電気鉄道研究会、電気学会、TER-24-054、2024

- 国崎愛子、武内陽子:力行電力量の削減と回生電力の有効活用による終日の省エネダイヤ作成、2024年電気学会産業応用部門大会、5-13、2024

- 国崎愛子、髙田真由、武内陽子:省エネルギー化のために列車ダイヤを工夫する、RRR Vol.80 No.4、鉄道総研、2023

- 国崎愛子、武内陽子:小規模遅延時を対象とした省エネ運転整理ダイヤ作成手法の構築、鉄道総研報告 第38巻 第4号、鉄道総研、2024