閉そく割り検討支援システム

1.閉そく割り検討とは

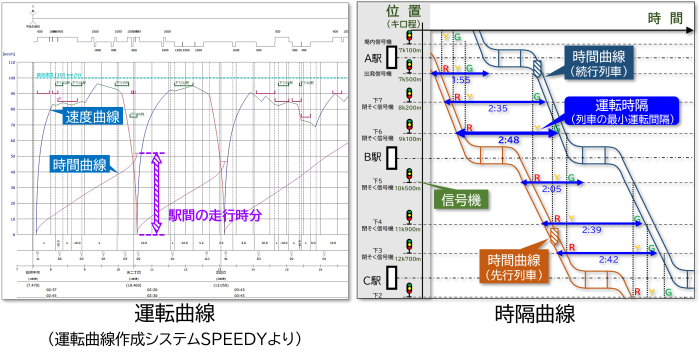

新たな路線の建設や新駅設置などを含む線形改良を実施する際には、各駅間の走行時分と併せて、列車の最小の運転間隔(以下「運転時隔」と表記)を考慮する必要があります。各駅間の走行時分は運転曲線をもとに算出し、運転時隔は縦軸に位置(キロ程)と横軸に時間の経過を示した時隔曲線をもとに算出します。それぞれの算出に使用する運転曲線と時隔曲線 の例を図1に示します。

運転時隔は列車の運行可能本数に直結し、運転時隔が小さいほど多く列車を運行することができます。地上信号機によって運行する区間では、運転時隔は地上信号機の配置によって決定されます。この信号機配置の検討を、閉そく割り検討と呼びます。

2.閉そく割り検討の難しさ

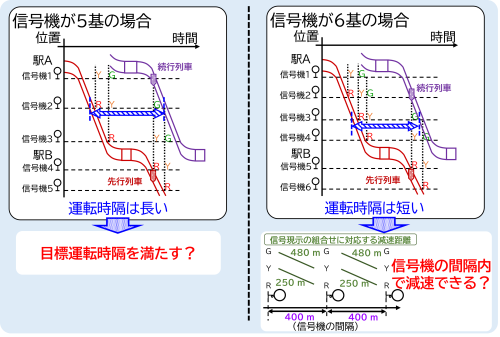

線形改良や新たな路線検討では目標運転時隔が与えられることが多く、閉そく割り検討では目標運転時隔を満たす信号機配置を求めることになります。

信号機の数を少なくすれば建設に要する費用は小さくなりますが、信号機の間隔が広くなるため運転時隔が長くなり、目標運転時隔を満たせなくなってしまいます。一方、信号機の数を多くすれば運転時隔は短くなりますが、建設に要する費用は大きくなるほか、信号機の間隔が狭くなることで、次の信号機までに列車が減速するのに必要な距離を確保できなくなってしまいます。閉そく割り検討ではこれらの関係を考慮しつつ、信号機配置を決定していく必要があり、その検討には多く時間を要しています(図2)。なお、各信号機間の信号現示の組合せを示したものを信号現示系統といいます。

3.本システムの概要

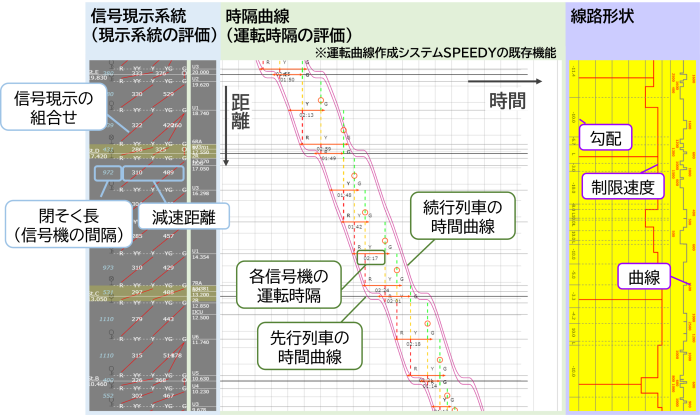

運転曲線作成システムSPEEDYをベースとして、閉そく割り検討に必要となる信号現示系統の評価と運転時隔の評価を実施可能な支援システムを開発しました(図3)。

信号現示系統を評価する機能では、作成した信号現示系統をもとに対応する信号機間の制動距離を計算し、制動距離が2つの信号機間の距離よりも小さいかどうかを評価可能としています。運転時隔を評価する機能では、列車の走行条件や信号現示系統をもとに運転時隔を計算し、目標運転時隔を満たしているかどうかを評価可能としています。

現在、本システムは運転曲線作成システムSPEEDYの追加機能として鉄道事業者に導入され、運転設備検討業務に活用されています。

また、本成果に関する発表により、2019年度に電気学会より優秀論文発表賞を受賞しました。

4.本システムの特徴

①実用的な閉そく割り評価の実現

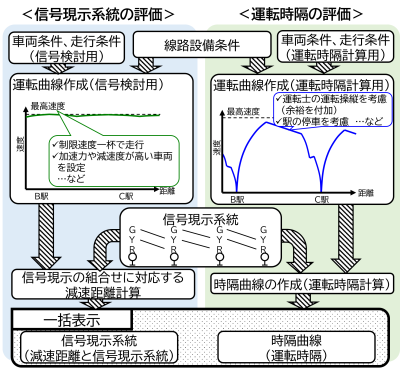

信号現示系統の評価と運転時隔の評価では共に運転曲線が必要となりますが、それぞれの検討に求められる運転曲線の種類は異なります。本システムでは、図4に示す通り、信号検討および運転時隔計算のそれぞれに対応した運転曲線を適用可能としています。

②閉そく割りの編集

本システムでは図3に示す閉そく長と減速距離の関係や時隔曲線を確認しながら、信号機位置(追加・削除・移設)や信号現示系統を編集できます。

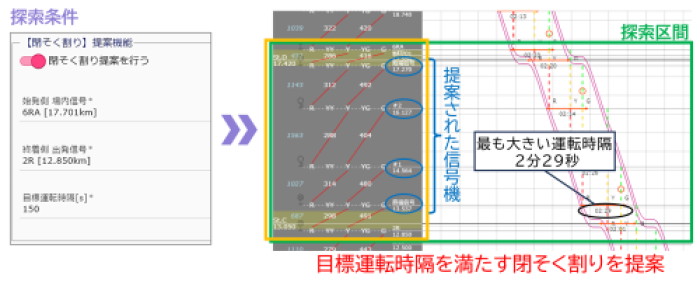

③目標運転時隔を満たす閉そく割りの提案

本システムは与えられた閉そく割りの評価のみならず、線路や車両の条件をもとに目標運転時隔を満たす閉そく割りを提案する機能を有しています。図5に示す通り、本機能により、実路線を模した2駅間について、目標運転時隔を満たす閉そく割りが数秒の計算時間で得られることを確認しました。