3. 車上測定に基づく軌道座屈危険度推定手法

夏季の酷暑時に発生する軌道座屈を限られた保守作業員で防止していくためには、座屈が懸念される箇所の効率的な抽出手法を開発していく必要があります。

そこで、車上測定から座屈危険度を推定する手法を開発しました。

具体的には、道床肩のバラストの不足と浮きまくらぎによる道床横抵抗力の低下の推定値に、軌道変位の影響を加味して危険度を算定します。

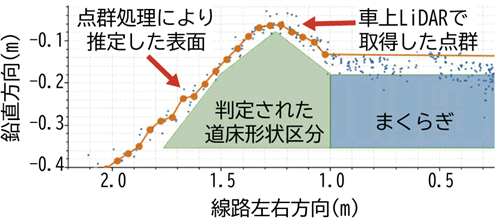

道床肩のバラストの不足箇所の判定については、列車に搭載されたLiDARセンサで道床形状を推定する手法を開発しました(図1)。

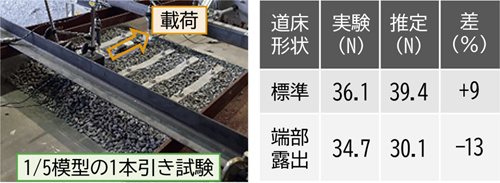

判定した道床形状で期待できる道床横抵抗力は、極限釣り合い法に基づく手法により推定し、標準的な道床形状で約10%、まくらぎ端部が露出している箇所で約20%の誤差で予測できることを模型試験で確認しています(図2)。

また、浮きまくらぎが発生している箇所は、まくらぎの底面が負担する道床横抵抗力が得られないため、軌道検測結果の高低変位から推定した浮きまくらぎ量に基づいて道床横抵抗力を補正します。

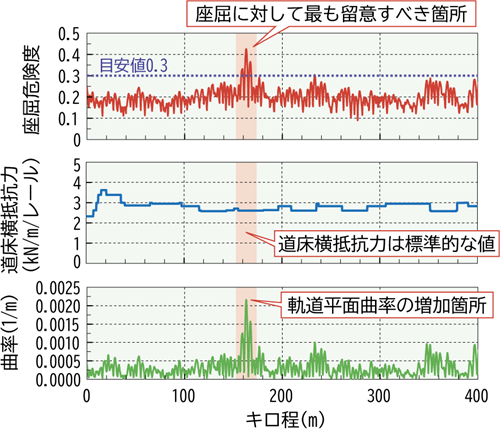

座屈が相対的に懸念される箇所を示す指標として、新たに「座屈危険度」を提案しました。

これは、推定した道床横抵抗力と軌道の平面曲率から算出します。

この処理手法は、軌道保守管理データベースシステム(LABOCS)のコマンド群を用いて開発し、得られた座屈発生温度上昇量から算出される座屈危険度をチャート上に表示して確認することができます(図3)。

開発手法により、座屈危険度が0.3を上回る要注意箇所を抽出し、座屈が発生しやすい酷暑期の前までに保守を投入する計画を立てることが可能となり、これにより座屈に対する安全性を高めることができます。