鋼鉄道橋のロングレール化のための診断

1.ロングレール化のニーズと診断の必要性

近年、以下のような理由により鋼橋上をロングレール化するニーズが高まっています。

- 軌道のメンテナンス省力化

- 継目における騒音の低減

- 継目における衝撃の低減(疲労き裂の発生抑止)

一方で、鋼橋上をロングレール化すると、温度変化によって生じるロングレール縦荷重(LR縦荷重)に対し、鋼橋が十分な耐力を有しているか確認が必要になります。

2.ロングレール化のための診断の流れ

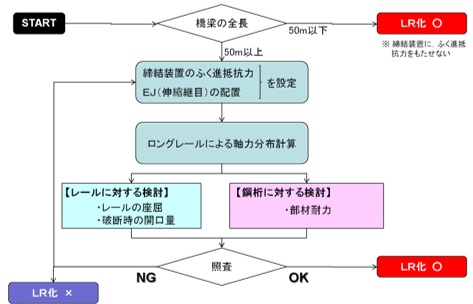

鋼橋上をロングレール化するにあたっては、レールに対する検討と鋼部材に対する検討が必要になります。これらの検討を満たす締結装置のふく進抵抗力と伸縮継目(EJ)の位置を探すことが、診断の大きな流れとなります(図1)。

鋼部材に対する検討では、LR縦荷重が橋軸方向に作用することから、例えば以下のような部材をLR縦荷重に対して照査します。

- ■ 上路プレートガーダー

- 主桁、支承部(線支承の場合、サイドブロック、ソールプレートの爪、リブ前面のモルタル等)

- ■ 下路トラス

- 主構(下弦材)、縦桁、支承部、ブレーキトラス等

3.LR縦荷重の実態と注意事項

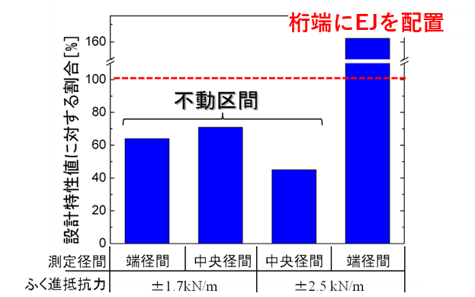

実際の締結装置のふく進抵抗力は、過緊締やさびなどによりその設定値よりも大きく生じる傾向にあります。これにより、場合によってはロングレール縦荷重が設計値よりも大きくなる可能性があります。実橋梁において実際に測定した結果では、例えば固定支承側にEJを配置すると、ロングレール縦荷重が設計値よりも大きくなったケースがありました(図2)。

4.鋼部材(線支承)の新しい耐力照査

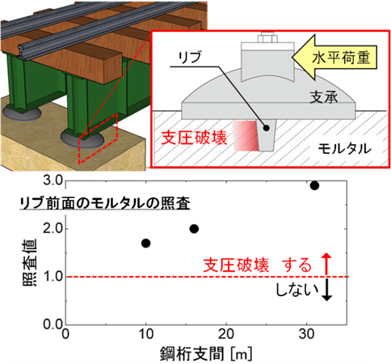

線支承では、ロングレール縦荷重に対しリブ前面のモルタルの支圧を照査しますが、一般的な既設の上路プレートガーダーでは照査を満たさないことが殆どでした(図3)。一方で、これまで過大な水平荷重が作用しても、沓座モルタルで支圧破壊を生じたことはありませんでした。

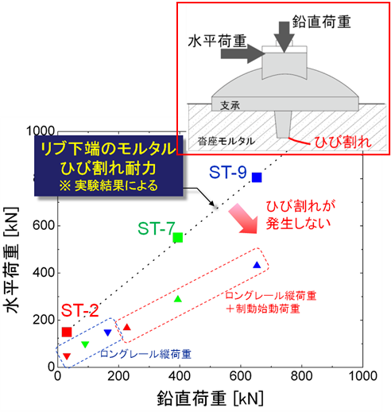

これに対し実験により実際の破壊モードを確認した結果、沓座モルタルはリブ下端からのひび割れを起点に破壊することが分かり、この破壊モードをもとに新たな耐力照査方法を提案しました(図4)。この方法によれば、一般的な既設上路プレートガーダーでは、沓座モルタルはロングレール縦荷重に対しても十分な耐力を有しており、ロングレール化を図れることが分かっています。