早期地震警報システム

地震発生時には、可能な限り早く走行列車を減速・停止(運転規制)させる必要があります。また、地震終了後には、鉄道沿線でどの程度の大きさの揺れが発生したかを把握することが重要です。

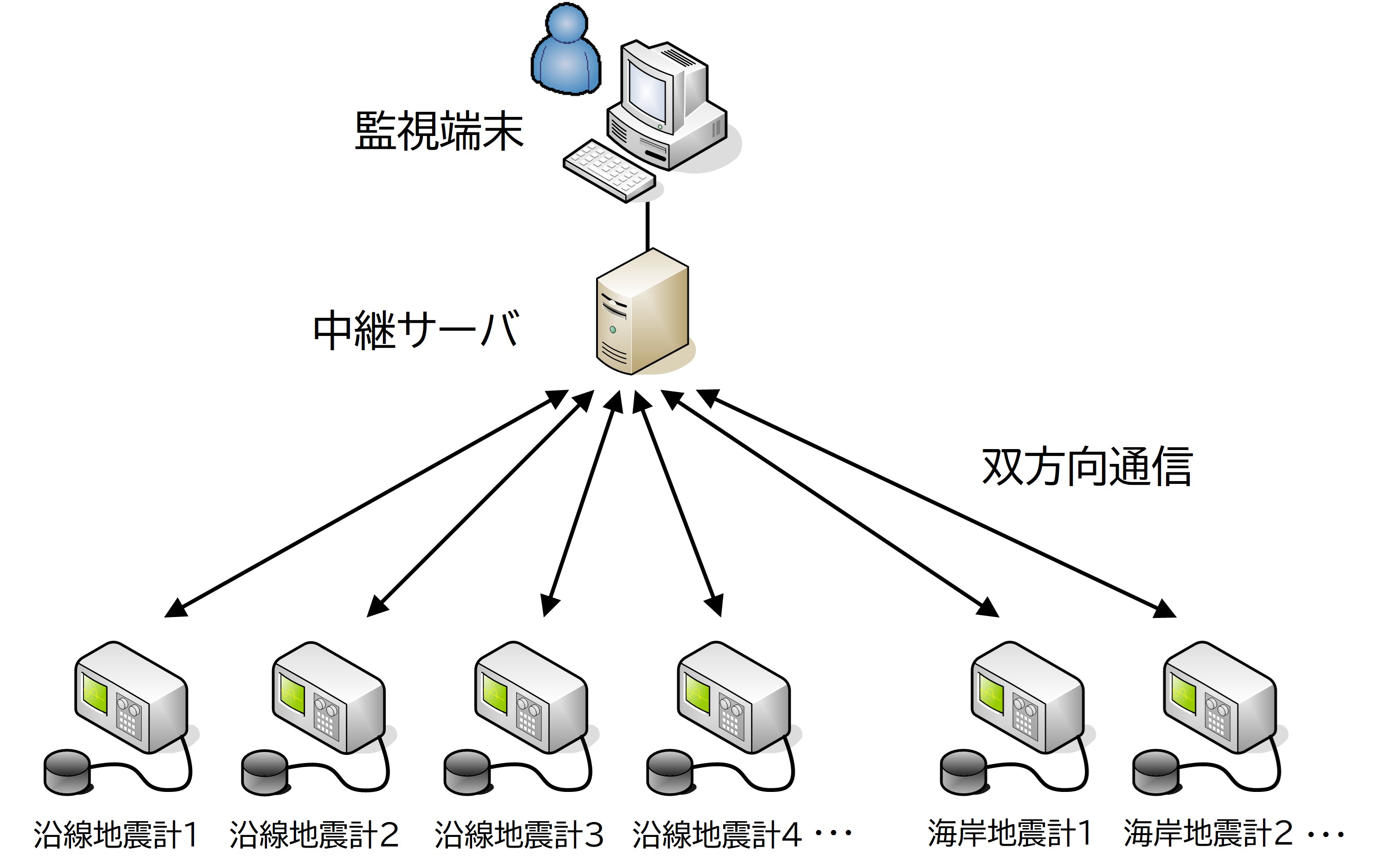

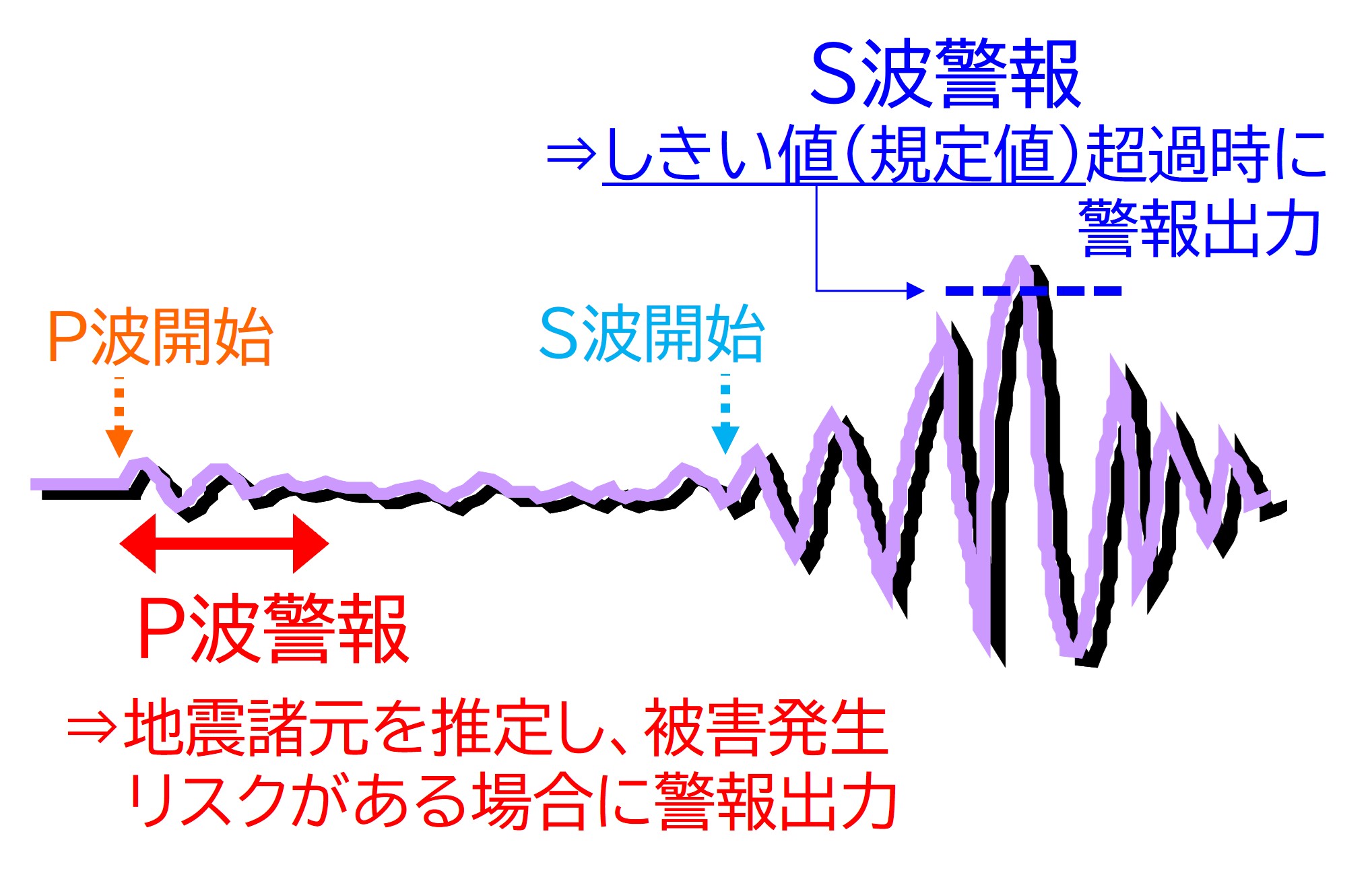

これらを行うため、早期地震警報システムが開発され、運用されています。このシステムは早期警報用地震計、中継サーバ、監視端末から構成されています(図1)1)。早期警報用地震計は、設置される場所によって、沿線地震計または海岸地震計などと呼ばれます。警報出力判断には、大きく分けてP波警報とS波警報と呼ばれる二つの手法が用いられます(図2)2)。

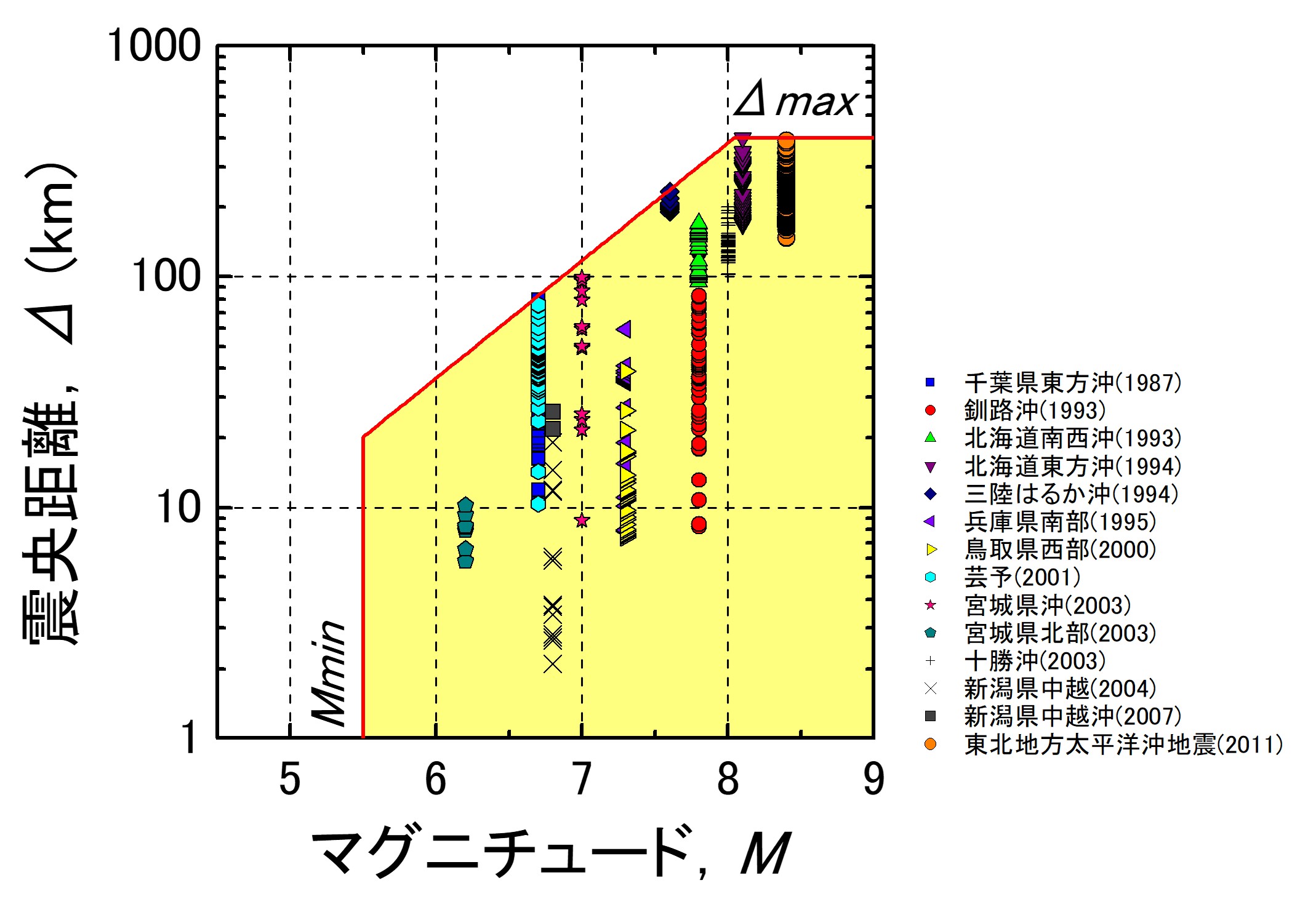

一つ目は、P波のデータから地震諸元(震央距離、震央方位、マグニチュード)を推定し、鉄道沿線の被害発生リスクの有無や運転規制範囲を判断する手法です。被害発生リスク・運転規制範囲の判断には、過去の地震被害データに基づくM-Δ法が使われています(図3)3)。こちらは、P波警報または早期地震検知手法などと呼ばれることがあります。

二つ目は、早期警報用地震計で観測された地震動の強さが、あらかじめ設定された規定値(しきい値)を超過した場合に、運転規制の必要があると判断する手法です。通常、規定値の大きさはS波を対象として設定されるため、S波警報などと呼ばれます。

P波警報とS波警報のどちらか一方で運転規制が必要と判断された時点で、早期警報用地震計から警報出力を行います。

また、地震の揺れが収まった後には、沿線検知点(沿線地震計)で観測された揺れの大きさのデータが中継サーバに送信されます。この情報を監視PCで確認することで、列車の運行再開が可能かどうか、または鉄道施設や構造物の点検が必要かどうかを判断する材料とすることができます。

このシステムは、新幹線などで活用されています。地震解析研究室では、事業推進部地震防災システム課と共同でこのシステムの実用化を行っており、システムの性能向上に関わる研究にも取り組んでいます。

関連ページ

参考文献

- 岩橋寛臣,岩田直泰,佐藤新二,芦谷公稔:早期地震警報システムの実用化,鉄道総研報告,Vol.18,No.9,pp.23-28,2004

- amamoto, S., Tomori, M., “Earthquake early warning system for railways and its performance,” Journal of Japan Society of Civil Engineers, Vol.1, pp.322-328, 2013.

- 中村洋光,岩田直泰,芦谷公稔:地震時運転規制に用いる指標と鉄道被害の統計的な関係,鉄道総研報告,Vol.19,No.10,pp.11-16, 2005