早期地震諸元推定手法

早期警報用地震計は、観測されたデータが地震動なのか、あるいは列車振動などのノイズなのかを識別します(ノイズ識別)。データが地震動であると判断される場合、最短1秒データの即時的な分析から、地震諸元(震央距離、震央方位、マグニチュード)を推定します1)。この方法を早期地震諸元推定手法と呼びます。推定の早期性および精度を高めることは、地震時の走行列車の安全性確保の問題に直結します。

ノイズ識別では、列車振動が地震動と比較して高周波数帯の振動が卓越する、などの性質を活用します1)。

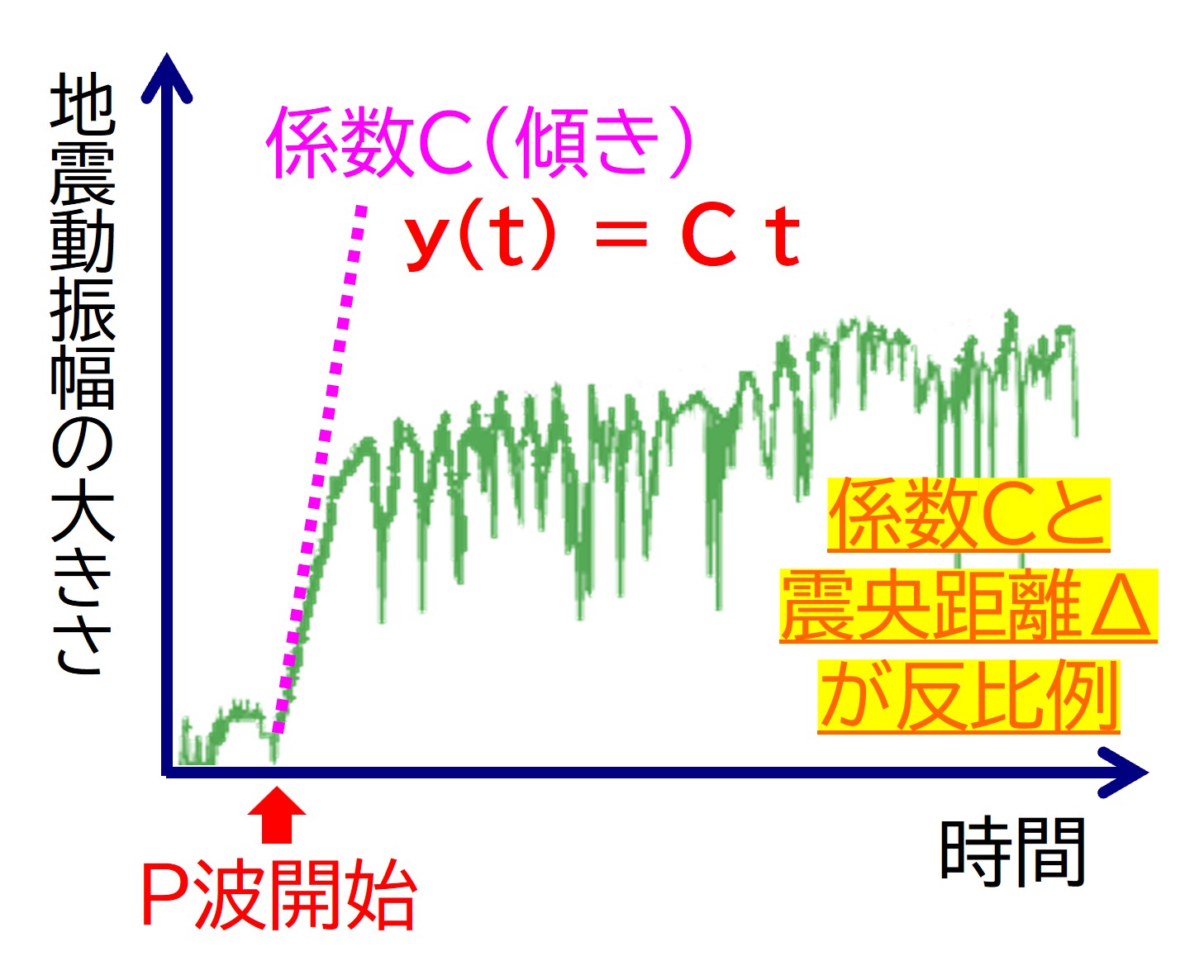

震央距離は、C-Δ法と呼ばれる手法により推定されます。(図1)1)。この手法は、P波初動部分の立ち上がり(傾きC)が震央距離(Δ)に関係する、という性質を利用します。C-Δ法では、観測される地震波形に立ち上がりの形状を表す関数(y[t]=C*t)をフィッティングすることで、早期に精度よく震央距離推定を行っています。

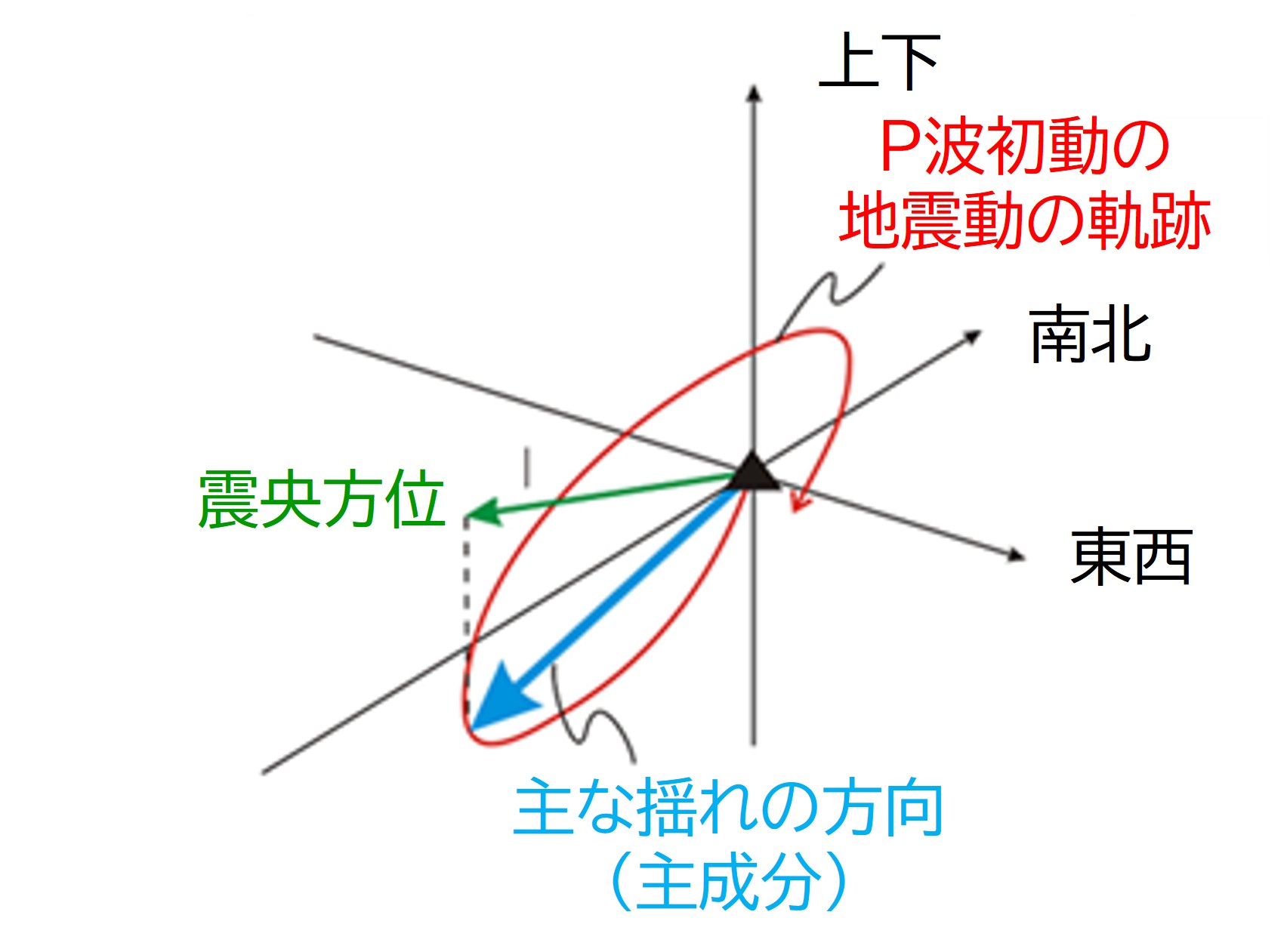

震央方位は、主成分分析法により推定されます(図2)1) 。こちらは、P波初動部分の地震動の軌跡が震央方位に関係する、という性質を利用する方法です。また、推定に使用するP波データの時間長を最初の半波長に限定する「可変タイムウィンドウ法」を採用することで、推定の迅速化と高精度化を達成しました2)。

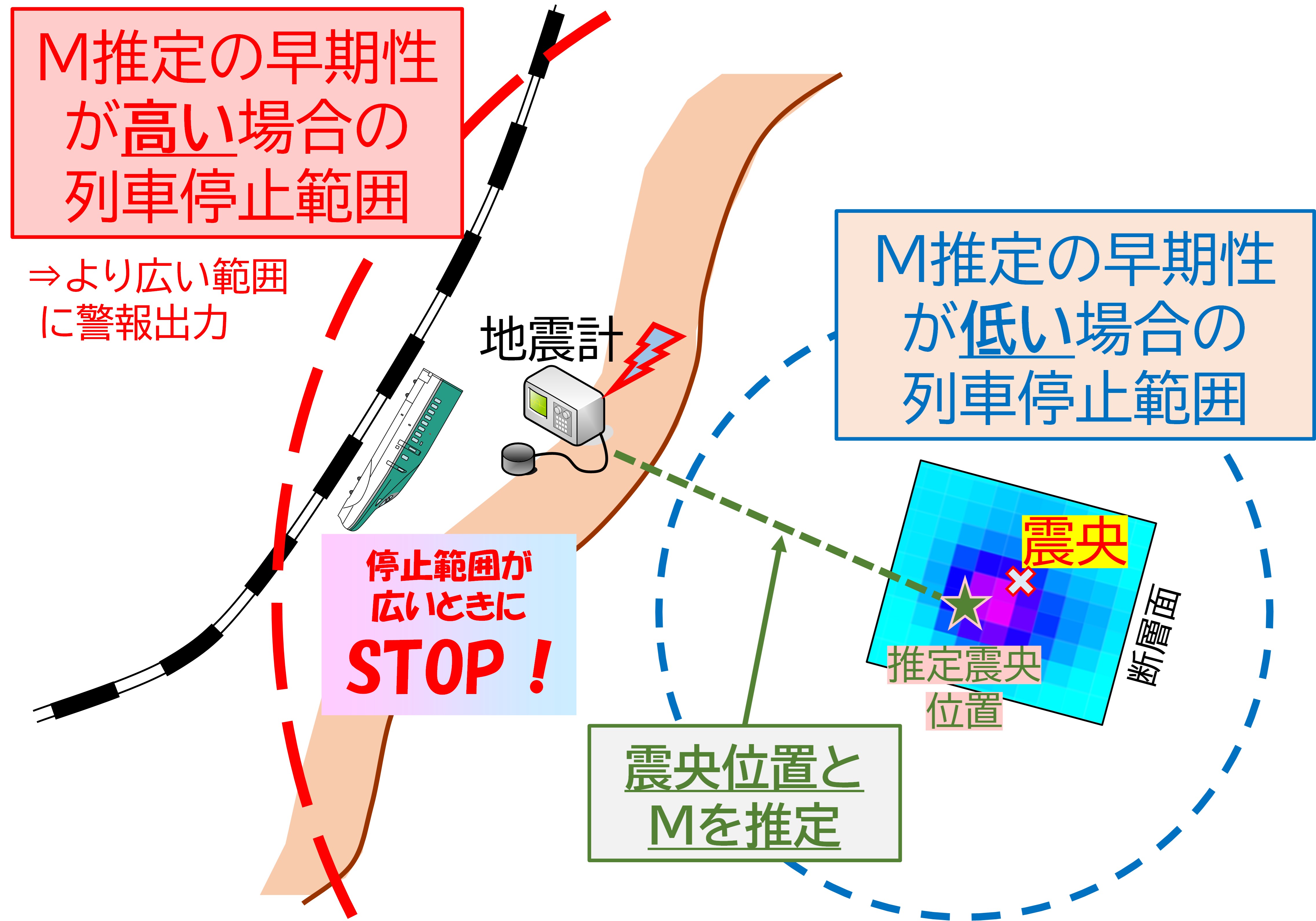

マグニチュードは、地震動の距離減衰式を用いて推定します。この距離減衰式は、マグニチュード、地震動の強さ、震央距離の関係を表すものです。C-Δ法で推定された震央距離と早期警報用地震計で観測された地震動の強さを基に、マグニチュードを算出します。さらに、新たな手法として、距離減衰式の係数をP波開始からの経過時間に応じて変化させることで、マグニチュード推定の即時性向上に成功しました3)。これにより、警報出力までに要する時間が短縮することが期待されています(図3)4)。

地震解析研究室では、今後も早期地震諸元推定手法の性能向上に取り組んでいきます。

関連ページ

- 2011年度主要な研究開発成果 1.安全性の向上「P波による精度の高い震央位置推定手法および効果的なS波警報手法」

- 2015年度主要な研究開発成果「高性能早期警報用地震計」

- JR東日本・鉄道総研 共同プレスリリース「地震発生時に新幹線をさらに早く緊急停止させます~新幹線早期地震検知システムの改良~」

参考文献

- 岩田直泰,山本俊六,野田俊太,是永将宏:早期地震警報に向けた地震諸元推定とノイズ識別のアルゴリズム開発,土木学会論文集A1(構造・地震工学),Vol.72,No.1,pp.133-147,2016

- Noda, S., Yamamoto, S., Sato, S., Iwata, N., Korenaga, M., Ashiya, K., “Improvement of back-azimuth estimation in real-time by using a single station record,” Earth, Planets Space, Vol.64, pp.305-308, 2012.

- Noda, S., Iwata, N., Korenaga, M., “Improving the rapidity of magnitude estimation for earthquake early warning systems for railways,” Sensors, 24(22), 7361, https://doi.org/10.3390/s24227361, 2024.

- 中島仁志,欅健典,野田俊太,岩田直泰:新幹線早期地震検知システムにおけるマグニチュード推定パラメータの変更,JREA,Vol.67,No.6,pp.47945-47948,2024