杭と土のうを併用した基礎による免震工法

1.杭と土のうを併用した基礎による免震工法

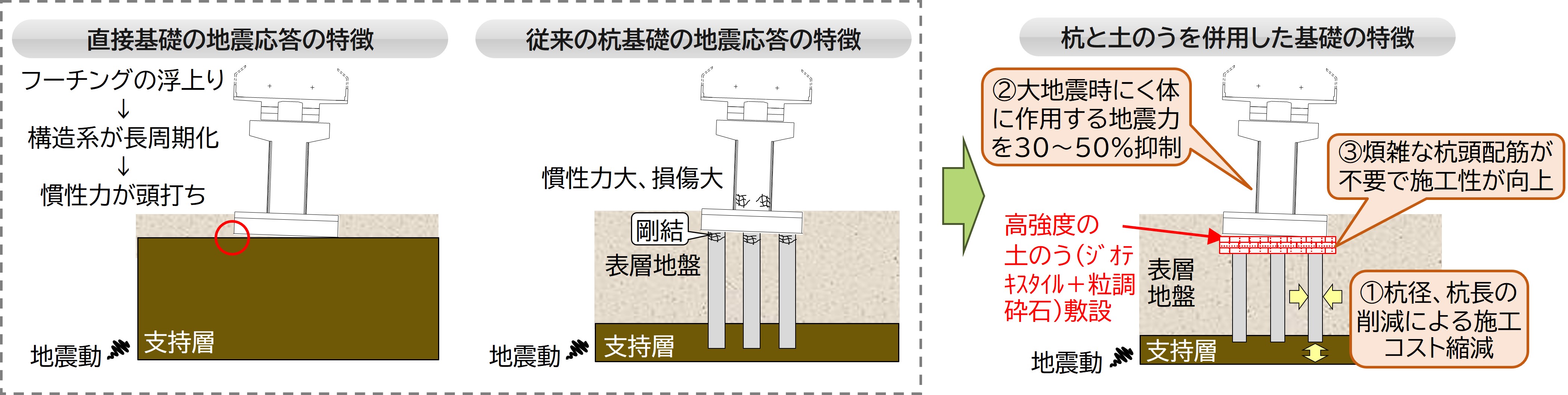

直接基礎は、地震時にフーチングが浮き上がることで、上部の構造物に入力される慣性力が低減される免震効果が得られることが知られています。ただし、鉛直支持力の確保のため、硬質な地盤上での適用に限られます(図1左)。

一方、杭基礎は地盤が軟弱な箇所でも適用できますが、杭頭とフーチングを剛結するため、フーチングの浮き上がりによる免震効果が得られず、く体や杭の曲げモーメントが大きくなり、基礎が大型化する傾向があります(図1中央)。

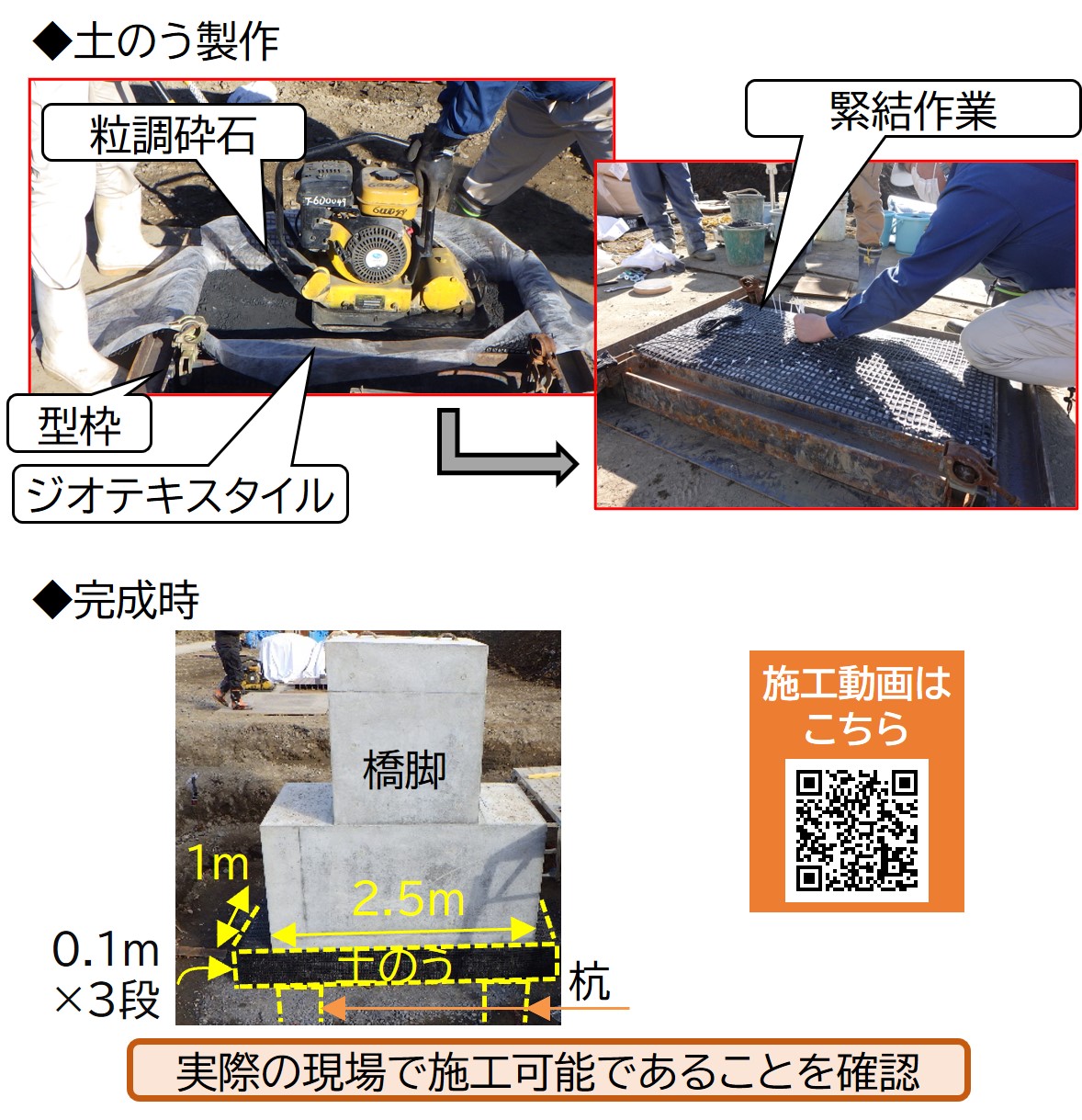

そこで、杭と土のうを併用して杭頭を絶縁することで、地盤が軟弱な箇所で杭基礎と同等の鉛直支持性能を確保しつつ、免震効果によりく体や杭の曲げモーメントを抑制できる工法を開発しました(図1右)。なお、本工法ではジオテキスタイルと砕石を組み合わせた高強度な土のうを用いています。これにより、①杭径、杭長の削減により施工コストの縮減が期待できる、②大地震時にく体に作用する地震力を30~50%抑制できる、③煩雑な杭頭配筋が不要で施工性が向上する、という効果が期待できます。

2.導入効果の確認

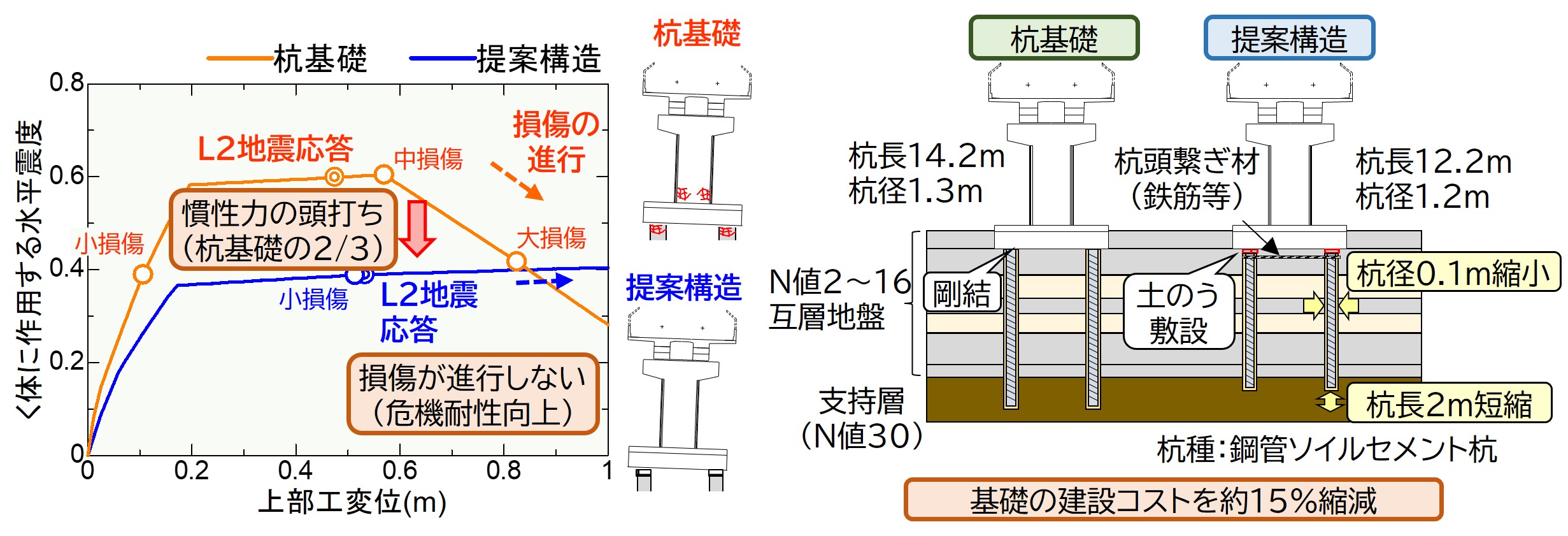

模型振動台実験1)によりく体に作用する地震力を抑制できることを確認するとともに、図2に示す原位置試験2)により、実際の現場で施工可能であることを確認しています。さらに、実規模の橋脚を対象として、従来の杭基礎と提案基礎の試設計を行い、提案基礎では杭径、杭長の削減により施工コストを縮減できることを確認しています(図3)。

その他、縦ずれ断層変位に対する杭部材の損傷緩和効果の確認3)、既設橋脚に対する基礎補強効果4)、線路上空のこ線橋等への適用性5)について検討を行っており、新設、既設問わず様々な構造物の実用化が期待されます。

本研究の一部は㈱テノックス、㈱ジェイアール総研エンジニアリングとの共同研究により実施いたしました。

参考文献

- 土井達也,押田直之,山田聖治,室野剛隆,張鋒:小径杭併用土のう基礎の地震時応答特性に関する実験的研究,構造工学論文集,Vol. 65A, pp. 164-177, 2019.(※)

- 河合拓也,平山勇治,土井達也,室野剛隆,張鋒:杭と土のうを併用した基礎の原位置載荷実験(その1),第77回土木学会年次学術講演会,2022.

- 土井達也,室野剛隆,張鋒:縦ずれ断層変位に対する杭併用土のう基礎の優位性に関する基礎的検討,土木学会論文集A1(構造・地震工学),Vol. 78, No. 4(地震工学論文集第41巻),I_307-I320,2022.(※)

- 土井達也,月岡桂吾,井澤淳:杭と土のうを併用した既設橋脚の基礎補強に関する解析的研究,土木学会論文集,Vol. 80, No. 13, 23-13113, 2024.(※)

- 土井達也,月岡桂吾,井澤淳,滝沢聡,權藤徹:杭と土のうを併用した基礎を有する線路上空建築物の地震応答(その2),第59回地盤工学研究発表会,2024.

(※)印のついたリンクは外部サイトへ移動します。