表層地盤の地震時挙動評価法:非液状化地盤(全応力解析)

鉄道構造物の耐震設計において表層地盤の地震時挙動を精度良く把握することが重要です。そのためには精度の高い土の構成モデル(せん断応力~せん断ひずみ関係)と、そのモデルパラメータを設定するための精度の高い試験法が必要です。

鉄道総研では、非液状化地盤等を対象とした全応力解析に用いるためのGHE-Sモデル1を開発しています。また、パラメータ設定に用いる変形特性を算出する試験法(RTRI法)2を提案しています。

1.GHE-Sモデルによるせん断応力~せん断ひずみ関係の再現

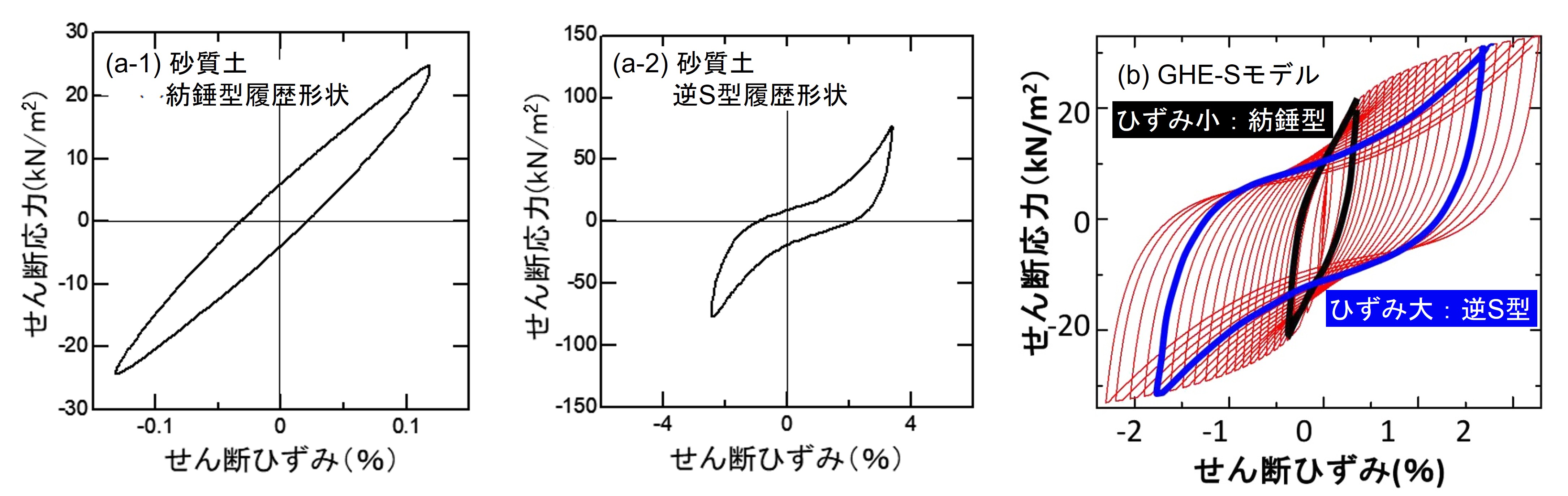

GHE-Sモデルは、せん断応力-せん断ひずみ関係の骨格曲線にGHEモデル(General Hyperbolic Equationモデル)を用いることで、微小ひずみからピーク強度に至る大ひずみまでの幅広いひずみ領域のせん断応力~せん断ひずみ関係を再現可能です。

また、履歴曲線にMasing則を用いますが、相似比を2で固定とせず、せん断ひずみに応じて変化させることで、せん断ひずみ1%程度を超えると逆S字の履歴形状となり履歴減衰が減少する挙動を表現可能です(図1)。

2.RTRI法による変形特性の把握

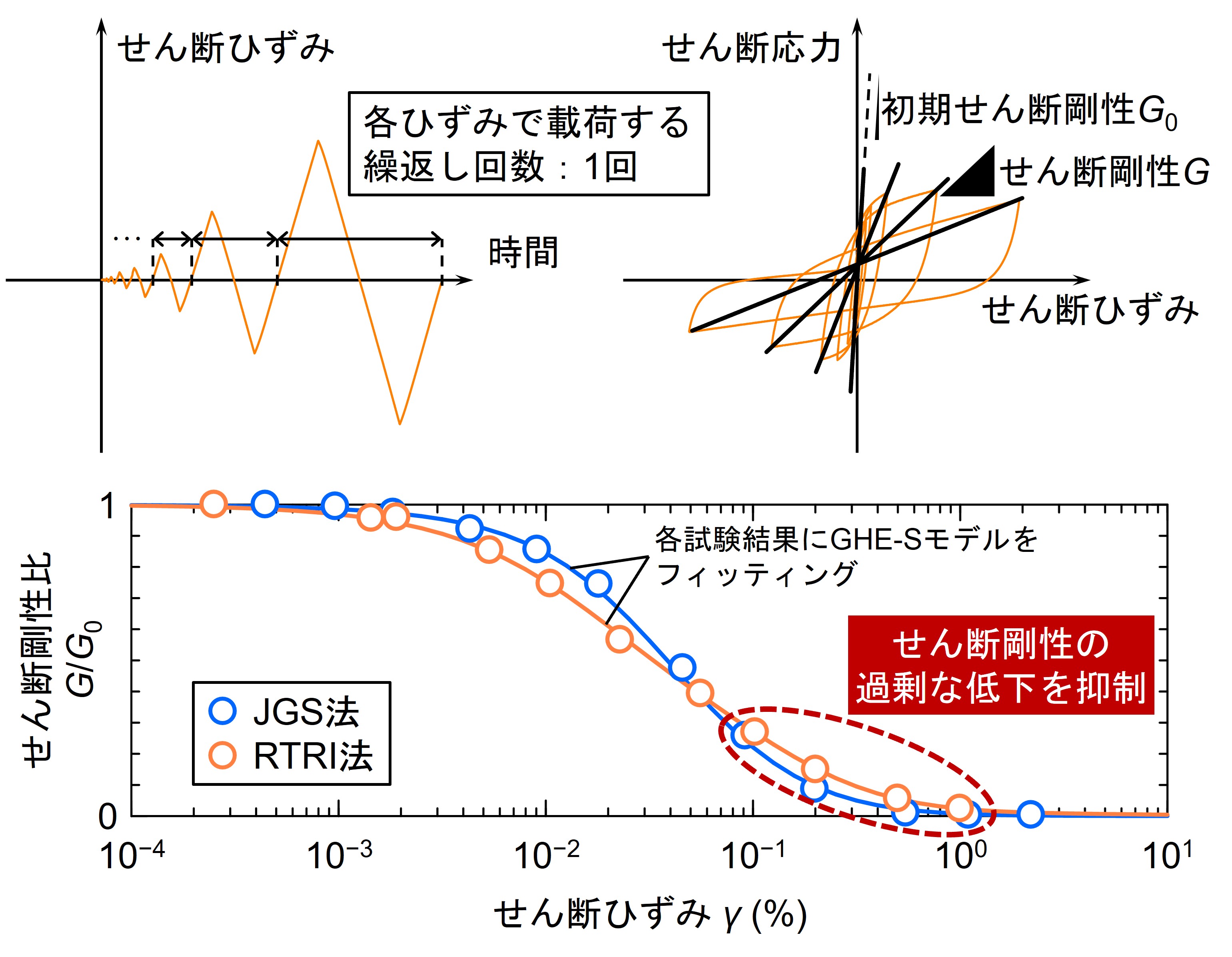

GHE-Sモデル等の構成モデルのパラメータを設定する際は、せん断ひずみγの大きさに応じてせん断剛性Gが低下する関係を用います。一般的にこの関係をG~γ関係と呼びます。従来用いられていた方法(例えば、地盤工学会による方法、JGS法)では、せん断剛性を求めるために多数の繰返し載荷を必要としていたため、せん断ひずみ0.1%程度を超える大ひずみ領域で過剰に低いせん断剛性を算出していました。RTRI法では繰返し載荷回数を減らすことで、大ひずみ領域でのせん断剛性の過剰な低下を抑えることが可能です(図2)。

3.妥当性確認

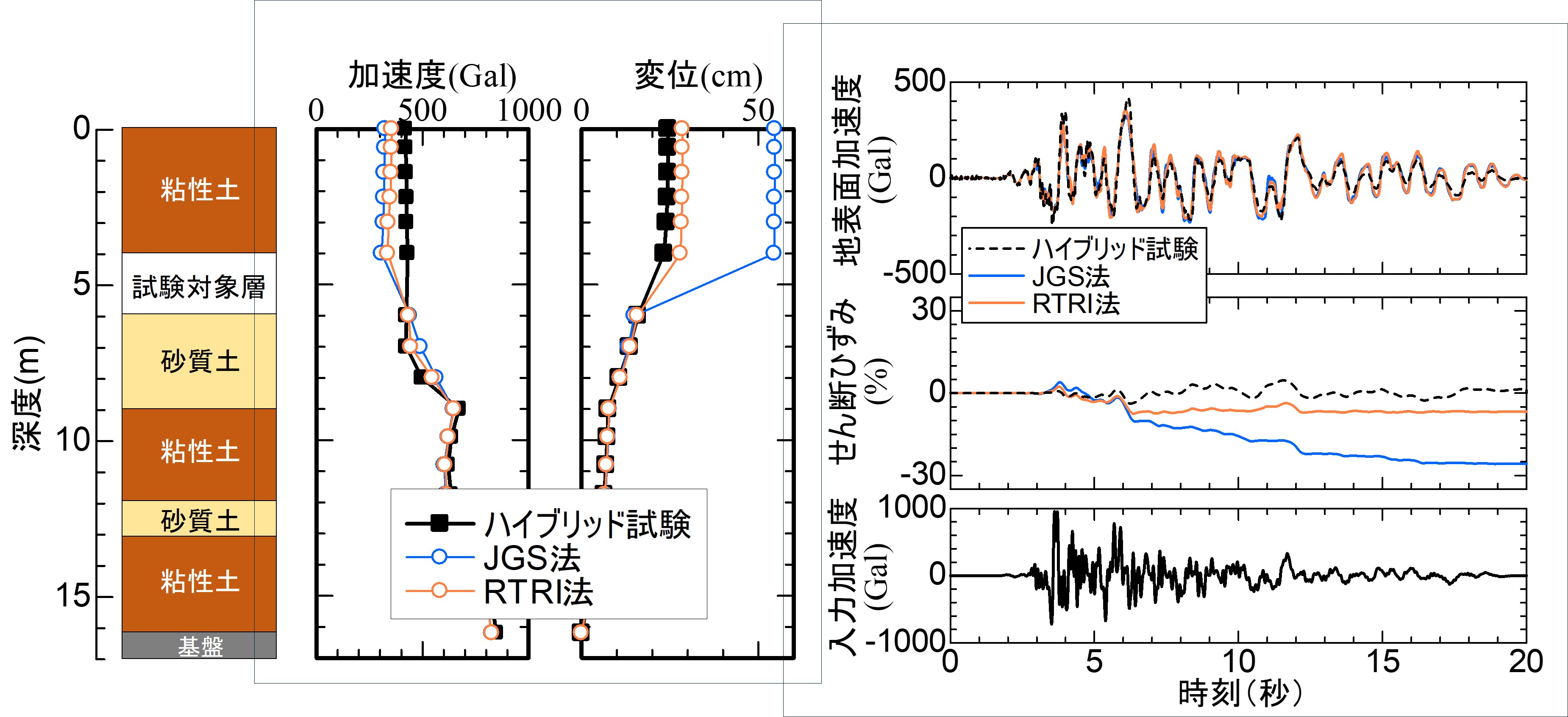

これらを用いた地盤の地震時挙動評価が、ハイブリッド地盤応答試験で得られる結果と同程度であることを確認しています(図3)。

関連ページ

参考文献

- 室野剛隆,野上雄太,田上和也,坂井公俊:GHE-Sモデルによる土の動的非線形挙動の評価方法,総研報告,Vol. 25,No. 9,pp. 13-18,2011.

- 山本昌徳,井澤淳:鉄道における土の変形特性と地震時地盤挙動の評価,基礎工,Vol. 51,No. 6,pp. 30-33,2023.