耐震設計・耐震補強のための設計地震動の算定法

鉄道構造物の地震時安全性を高めるためには、まずその地点で想定される地震動を適切に把握することが重要です。そこで、鉄道構造物の建設地点周辺に存在する震源(例えば、南海トラフ巨大地震など)や,地盤の揺れやすさを考慮した設計地震動を算定する実務的な手法を開発しています。

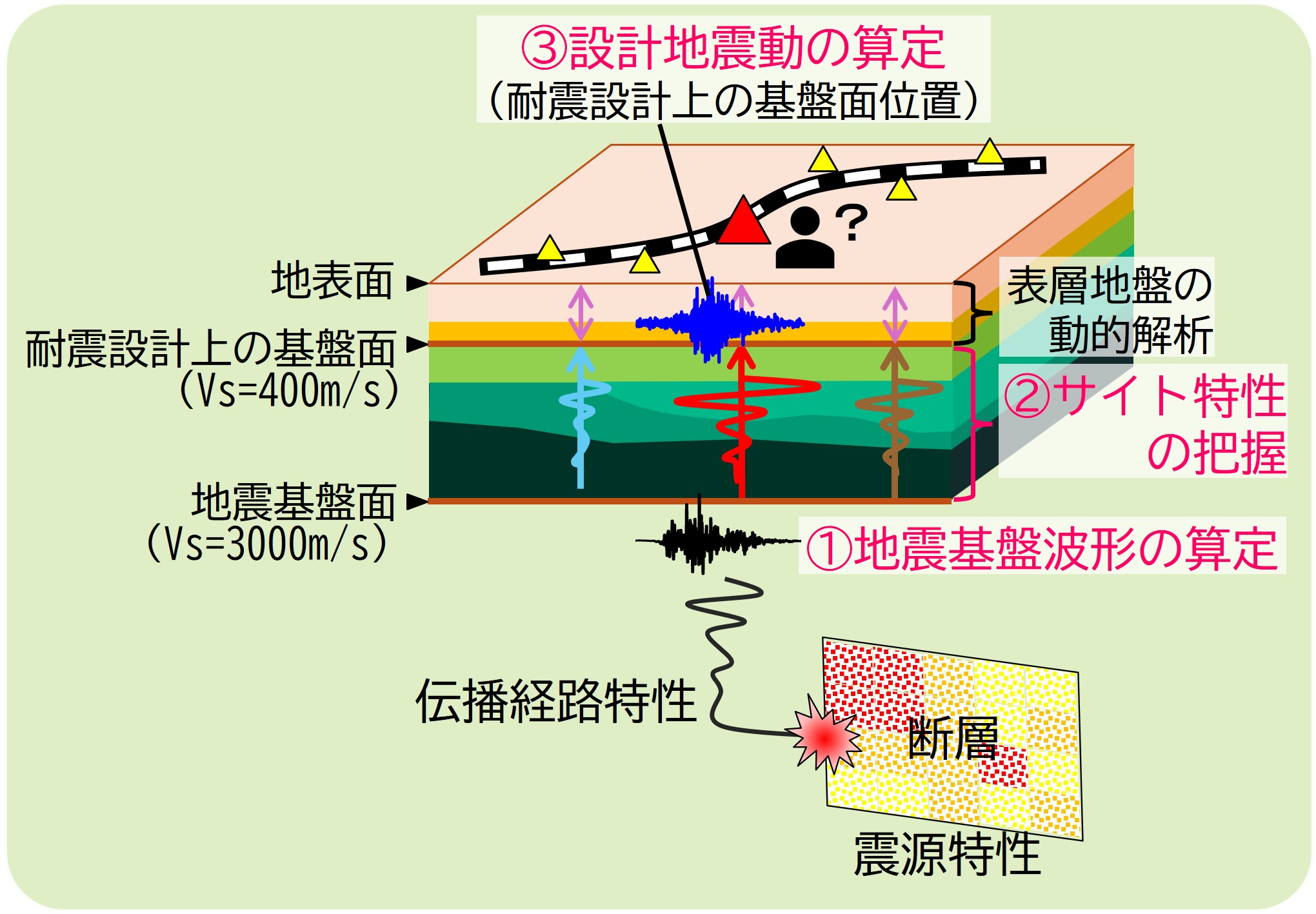

この手法では、強震動予測手法と呼ばれる方法に基づき、大まかに次の3つの手順で設計地震動を算定します(図1)。

① 震源情報(活断層の位置や地震規模などの情報)を用いて震源をモデル化し、地震基盤(Vs=3000m/s程度)での波形(地震基盤波形)を算定する。

② 現地観測等の情報を用いて、地点固有の深部地盤の揺れやすさ(サイト特性)を把握する。

③ サイト特性を考慮して地震基盤波形を補正することで、耐震設計上の基盤面(Vs=400m/s程度)での設計地震動を算定する。(地表面地震動は、この設計地震動を入力波とした表層地盤の動的解析により算定)

これらの算定には、専門的な知識が必要であったり、震源の不確定性までを考慮しようとすると多大な時間がかかってしまうなどの問題がありました。

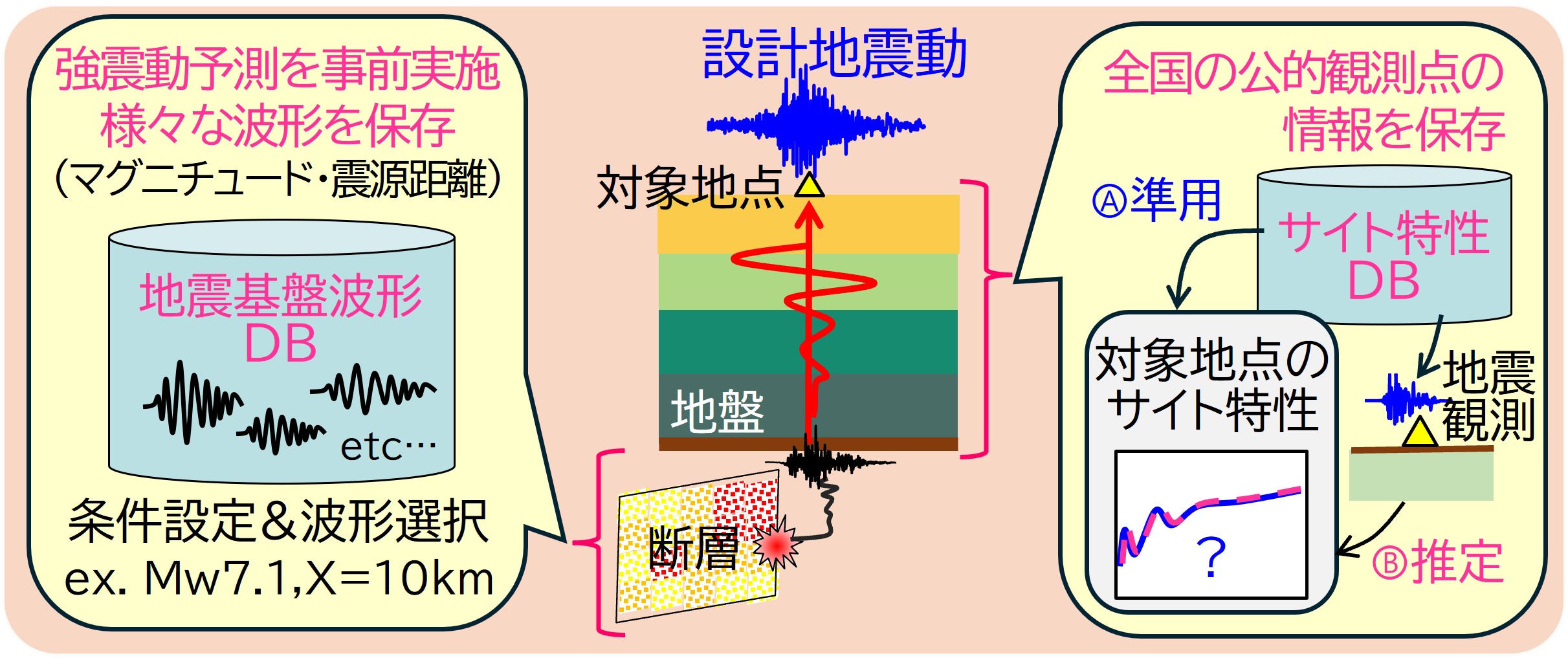

そこで,鉄道総研では、断層・地盤・構造物アーカイブスを活用して①と②の手順を事前に実施しておくことで、日本全国の「地震基盤波形データベース」と「サイト特性データベース」を構築しています(図2)。これにより,設計地震動を設定したい地点を選ぶだけで手順①~③の迅速な実施を実現し,比較的短期間かつ経済的に設計地震動が算定可能としています1),2)。

なお、対象地点のサイト特性は現地観測を実施して把握するのが原則ですが、公開されている公的機関の情報や既存の地盤調査結果などの建設地点の情報から推定したり、機械学習を用いて任意地点のサイト特性をピンポイントで詳細に考慮することも可能としています。

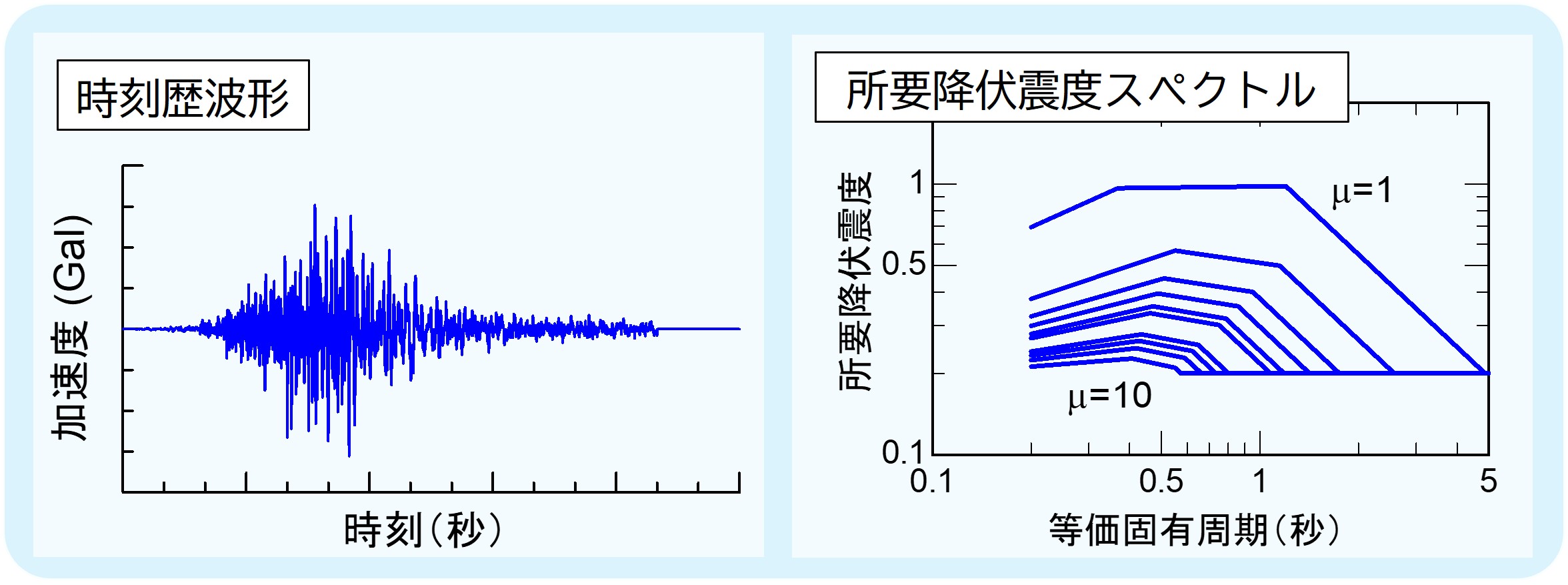

この設計地震動を用いて表層地盤の挙動を算定 することで、鉄道構造物の耐震設計で活用されている所要降伏震度スペクトルを算定することが可能となっており、新設・既設構造物の耐震設計・耐震補強・耐震診断に活用いただけます(図3)。

参考文献

- 田中浩平,坂井公俊:地震基盤波形データベースを用いた設計地震動評価に関する検討,鉄道工学シンポジウム論文集,第21号,pp. 45-50, 2017.

- 杉山佑樹,坂井公俊 :地震基盤波形データベースと経験的サイト増幅特性を用いた地震動評価の有効性検証,土木学会論文集,Vol.81,No.13,2025.