12. 疲労健全度を考慮したレール交換周期の延伸

レールの交換周期は、レール底部の曲げ疲労に着目した疲労試験結果に基づき定められていますが、健全な状態のレールは、実際にはさらに長期間にわたって使用できると考えられます。

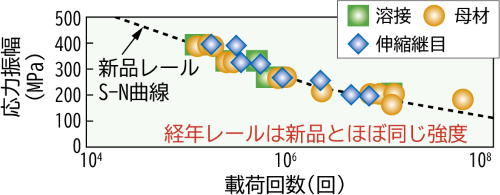

そこで、現行の交換周期の通過トン数である10億トン程度に達した溶接部、母材、伸縮継目部の経年レールを対象に、実レールの疲労試験および載荷回数が5億回(通過トン数:50億トン相当)の回転曲げの疲労試験を実施しました。

その結果、新品レールと比較して疲労強度の減少はほとんど見られず(図1)、10億トンを超える長期の使用、さらには交換周期の撤廃も可能であることが明らかとなりました。

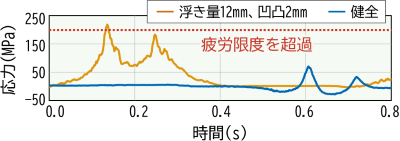

一方、浮きまくらぎおよびレール頭頂面の局所的な凹凸が確認される箇所で、交換周期に至る前にレール底部の疲労損傷が発生する場合があります。

このような箇所を対象に実施した応力測定や、軌道条件を模擬した数値解析の結果により、列車通過時にレールに生じる応力が健全な状態と比較して数倍に達し、疲労限度を超過して損傷を引き起こすことが明らかとなりました(図2)。

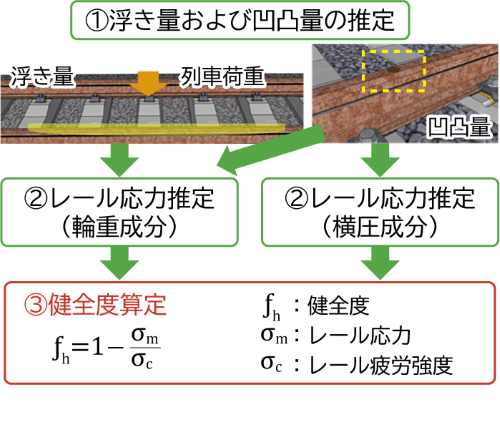

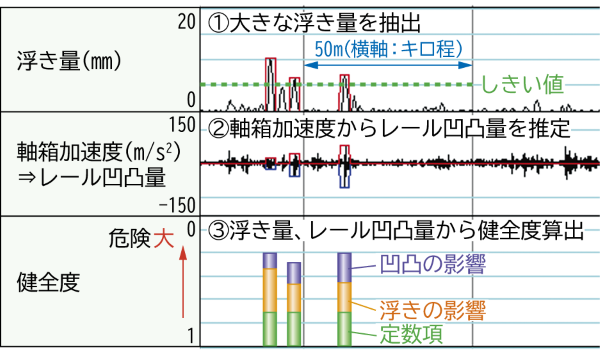

これらの知見により、軌道検測データに基づき算定した浮き量とレール凹凸量を用いて、数値解析によりレール発生応力を推定し、その結果に基づきレール健全度を定量評価する方法を提案し、軌道保守管理データベースシステムLABOCSへ実装しました(図3、4)。

この疲労健全度評価手法を用いて、レールを健全に管理することによって、レール折損リスクを低減しつつ、レール交換周期を延伸することが可能となります。